Автор: профессор, доктор химических наук Михаил Иоелович, Израиль.

Как известно, в настоящее время свыше 80% энергии человечество получает путем сжигания ископаемых топлив – угля, природного газа и различных видов жидких топлив, получаемых из нефти: бензина, керосина, дизельного топлива, мазута и др. К сожалению ископаемые виды топлив не возобновляются в природе и их известные источники постепенно истощаются.

Вследствие этого в последние годы с целью уменьшения расхода ископаемых топлив и сохранения устойчивого развития цивилизации все большее внимание уделяется альтернативным источникам энергии – солнечным, ветровым, биологическим и др., которые в отличие от ископаемых источников являются возобновляемыми.

Биологическое источник – биомасса растений, непрерывно возобновляется и накапливается в природе. Установлено, что благодаря фотосинтезу с поглощением углекислого газа и воды и выделением кислорода, масса растений увеличивается ежегодно приблизительно на 200 млрд тонн. В настоящее время используется лишь незначительная часть биомассы растений, менее чем 1 млрд тонн. Особенно важно, что биомасса растений является возобновляемым сырьем для производства жидких видов биотоплив – этанола и биодизельного топлива, использование которых позволяет экономить ископаемые виды жидких топлив, замедлить истощение нефтяных природных ресурсов, а также сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Строение растительной биомассы

Основными полимерными компонентами биомассы являются целлюлоза, другие полисахариды (гемицеллюлозы, крахмал, пектин и др.) и ароматическое высокомолекулярное соединение — лигнин. Например, содержание целлюлозы в волокнах льна, рами, пеньки, ждута и других лубяных растений составляет 65-80%, в древесине 45-50%, в багассе сахарного тростника и стеблях кукурузы 35-40%, а в соломе злаков 30-35%.

Целлюлоза представляет собой линейный, стереорегулярный, полукристаллический природный полисахарид, макромолекулы которого состоят из звеньев D-глюкопиранозы, имеющих конформацию «кресла», соединенных друг с другом химическими 1,4-β-гликозидными связями по типу «голова-хвост». Число звеньев в цепи или степень полимеризации (СП) природной целлюлозы может достигать 20000-30000. Но при выделении и отбелке СП целлюлозы снижается. Типичное значение СП выделенной древесной целлюлозы 800-1200. В процессе биосинтеза сегменты макромолекулярных цепей целлюлозы кристаллизуются и образуют длинные и тонкие элементарные фибриллы диаметром 3-5 нанометров. В свою очередь, элементарные фибриллы связываются друг с другом локальными кристаллическими контактами с образованием фибриллярных пучков, называемых микрофибриллами, схематично изображенных на рис.1

Рис. 1. Модель микрофибриллы целлюлозы

Микрофибриллярная структура целлюллозы имеет следующие характерные особенности:

- Элементарные фибриллы целлюлозы и их пучки (микрофибриллы) состоят из кристаллических областей (Cr) с трехмерным порядком и малоупорядоченных некристаллических (аморфных) областей (A), статистически редующихся вдоль фибрилл.

- Размеры кристаллических и некристаллических областей непостоянны и распределены в некотором интервале значений.

- Кристаллические области недоступны для ферментов и большинства реагентов, типичных органических растворителей, воды и других полярных жидкостей.

- В отличие от кристаллических, аморфные области представляют собой слабые участки фибрилл и обладают повышенной доступностью и реакционной способностью для ферментов и реагентов.

- Макромолекулы проходят через несколько кристаллических и некристаллических областей, связывая их проходными цепями и обеспечивая повышенные механические свойства фибрилл в продольном направлении.

Получение этанола из биомассы

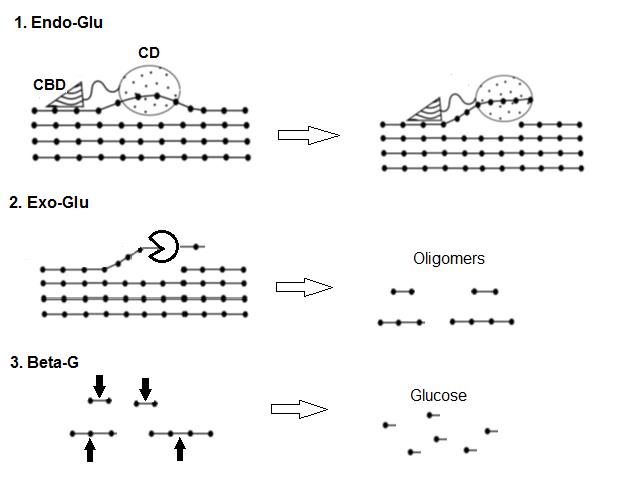

Для получения этанола используется в основном лишь целлюлозный компонент биомассы. Вследствие этого очищенную и измельченную биомассу подвергают предварительной обработке разными методами – разбавленными растворами кислот, щелочей, окислителей и других реагентов, в одну или две стадии при разных условиях. Целью предобработки является удаление нецеллюлозных компонентов, повышение содержание целлюлозы и увеличение ее доступность для ферментов. После этого целлюлоза предобработанной биомассы гидролизуется ферментным комплексом, называемым целлюлазой, который содержит три основных типа ферментов: (1) эндо-глюканазу (Endo—Glu); (2) экзо-глюканазу (Exo—Glu) и (3) бета-глюкозидазу (Beta—G).

Рис. 2. Схема энзиматического гидролиза целлюлозы

Процесс энзиматического гидролиза целлюлозы можно схематично представиль следующим образом. На первой стадии процесса (Рис. 2, 1) специальный домен эндо-глюканазы, CBD, прикрепляется к поверхности микрофибриллы вблизи доступного аморфного участка (AУ), после чего каталитический домен, CD, эндо-глюканазы сближается с цепями в АУ на поверхности микрофибриллы и вызывает их гидролитическое расщепление.

На второй стадии процесса гидролиза ( Рис. 2, 2) начинает действовать фермент экзо-глюканаза (Exo—Glu), который катализирует гидролитическое отщепление олигомерных фрагментов от концов цепей, отделенных от поверхности микрофибриллы на первой стадии в результате воздействия эндо-глюканазы (Endo—Glu). Образующиеся олигомерные фрагменты включают в основном дисахарид – целлюбиозу, а также олигомерные сахара содержащие до четырех звеньев глюкозы.

И, наконец, на третьей стадии процесса (Рис. 2, 3) целлобиоза и другие олигомеры гидролизуются в водном растворе под действием фермента бета-глюкозидазы (Beta—G) с образованием мономерного сахара – глюкозы.

Установлено, что с увеличением кристалличности целлюлозы адсорбция фермента эндо-глюканазы уменьшается, а скорость энзиматического гидролиза снижается. При этом кристалличность еще негидролизованной целлюлозы практически не изменяется, что и следовало ожидать, поскольку структурные изменения под действием этого фермента происходят в поверхностых слоях микрофибрилл, отделяющихся и гидролизующихся ло глюкозы на последующих стадиях.

В общем, превращение целлюлозы в глюкозу происходит в результатате гидролиза водой, катализируемого ферментным комплексом (F) — целлюлазой, согласно уравнению:

(C6H10O5)n + nH2O + F → nC6H12O6 — F

Типичные параметры энзиматического гидролиза следующие: доза фермента 10-15 FPU на 1 г предобработанной биомассы (ПОБ), температура 45-50oC, pH 4.5-5.0. Продолжительность процесса гидролиза обычно составляет 3-4 суток. Для достижения повышенного количества глюкозы предпочтительно использовать концентрацию ПОБ свыше 100 г/л.

Полученный гидролизат, содержащий водный раствор глюкозы, сбраживают в присутствии дрожжей, в результате чего глюкоза превращается в этанол с выделением углекислого газа в соответствии со следущим уравнением реакции:

С6Н12О6 → 2 С2H5OH + 2 CO2

Разбавленный раствор дистиллируют для увеличения концентрации этанола до 95-96%. При необходимости концентрированный этанол дополнительно дегидратируют до 100% путем селективной адсорбии молекул воды цеолитом.

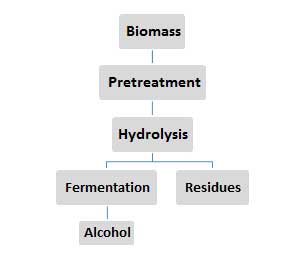

Рис. 3. Общая схема получения биоэтанола из биомассы

Таким образом, общая схема процесса получения этанола из биомассы включает следующие основные операции (Рис. 3): предобработку биомассы, энзиматический гидролиз с образованием глюкозы, ферментацию (сбраживание) глюкозы, образование и концентрирование этанола, отделение и утилизацию негидролизованного остатка биомассы, а также очистку и повторное использование сточных вод, утилизацию растворимых веществ и регенерацию химикатов.

Преимуществом этанола в качестве топлива является повышенное октановое число (на 15-20 выше, чем для бензина), невысокая температура вспышки (13оС) и низкое выделение тепличных газов при сгорании.

Получение биодизельного топлива из биомассы

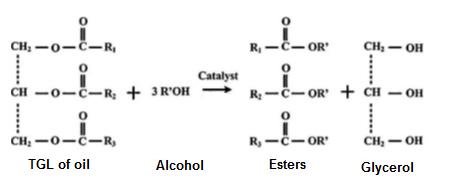

Изучение характеристик различных растительных масел показало, что эти масла являются малолетучими и слишком вязкими; температура их вспышки была слишком высокой, а цетановое число слишком низким. Вследствие этого растительные масла оказались непригодными в качестве дизельного топлива. С целью улучшения характеристик растительных масел были разработаны методы их химической модификации путем переэтерификации спиртами – метанолом или этанолом, в присутствии щелочных или кислотных катализаторов в соответствии со следующей схемой:

Рис. 4. Схема получения биодизельного топлива переэтерефикацией триглицеридов (TGL) растительного масла спиртами

Согласно этой схеме, триглицериды растительного масла после переэтерификации превращаются в сложные эфиры, которые и используются в качестве биодизельного топлива. Кроме того, в результате этого процесса образуется побочный продукт — технический глицерин, который может найти широкое применение в различных областях.

Исследования показали, что сложные эфиры полученные переэтерификацией растительных масел спиртами имеют характеристики, соответствующие стандартам для дизельного топлива – повышенную теплотворую способность (ок. 37 МДж/кг), пониженную вязкость (6-7 мм2/с), умеренную температуру вспышки (150-170оС) и высокое цетановое число (51). Кроме того биодизельное топливо не содержит вредной примеси серы и имеет хорошие смазочные свойства, что продлевает срок жизни двигателя.

Однако расширенное производство биодизельного топлива из растительных масел создает проблему вследствие конкуренции с пищевой промышленностью и может привести к дефициту и увеличению стоимости этих масел. Чтобы решить эту проблему и производить биодизельное топливо без конкуренции с пищевой промышленностью, было предложено использовать для извлечения масел технические масляничные растения такие как конопля, клещевина, лен, хемп, рыжик, сафлор, ятрофа, тунг и другие. Перспективным сырьем для производства биодизеля могут являться отходы масляничных культур – жмых оливок и других плодов, содержащих остаточное масло, а также отход целлюлозного производства – талловое масло. Разрабатываются перспективные технологии извлечения липидов из водоростей для их использования в производстве биодизельного топлива.

В настоящее время объемы производства такого биотоплива в США составляет около 8000 млн. л, а в странах Европы превышает 10000 млн. л.

Использование биотоплив

В США и Европейских странах биоэтанол добавляют в бензин в количестве от 10 до 25% и используют это смешанное топливо в качестве горючего для двигателей транспортных средств. Исключение составляет Бразилия, где разрешено заправлять легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры с модифицированными двигателями 100% этанолом.

Биодизельное топливо добавляют в обычное дизельное топливо в количестве от 5 до 20% и используют смешанное топливо в дизельных двигателях без их модификации.

Добавки биотоплив к обычным моторным топливам позволяет экономить невозобновляемые ископаемые энергетические ресурсы и улучшить экологическое состояние атмосферы.

Справка редакции: