1 июля 1751 г. 266 лет назад

Вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии»

Сельскохозяйственные работы. Гравюра из «Энциклопедии» Дидро

1 июля вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии». Хотя надо отметить, что вообще самые первые энциклопедии, или терминологические словари, появились еще в Древнем Египте в период Среднего царства (2 тысячелетие до н.э.), а своды знаний составлялись и в Древнем Китае (12-10 века до н.э.). Но именно энциклопедией, которая имела вполне современный облик, привычный для нас стала эта.

Проект французского справочного издания под названием «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремёсел» возник в 1747 году («Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers»). Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил «Энциклопедии» 25 лет жизни.

Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус «Энциклопедии» составили 35 томов: 17 томов текста (60 тысяч статей) и 11 томов «гравюр» (иллюстраций к тексту). В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году — 2 тома указателей. Первые 28 томов были созданы под редакцией одного Дидро.

Впоследствии его соредактором стал ученый-единомышленник Жан д’Аламбер. Участие в составлении энциклопедии приняли также самые выдающиеся мыслители века Просвещения: Франсуа Мари Вольтер, Поль Гольбах, Жан-Жак Руссо, Шарль Луи Монтескье, Поль Адриан Гельвеций и другие.

Первая «Энциклопедия» была не только популярно и увлекательно написанным справочником. Направленная против феодализма и католицизма, она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции.

В начале «Энциклопедия» выходила по подписке тиражом 4 250 экземпляров. Она неоднократно переиздавалась: в Лукке (1758–1776), Женеве (1778–1779) и Лозанне (1778–1781). Вскоре подобные издания получили распространение во всех странах. С 1772 года в Эдинбурге начала выходить «Британника», а с начала 19 века собственные энциклопедии создаются в Германии, Испании, России.

ххх

2 июля 1698 г. 319 лет назад

Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину

Томас Сейвери

Первым применённым на производстве паровым двигателем была «пожарная установка», сконструированная в 1698 году английским военным инженером и изобретателем Томасом Сейвери (1650–1715). С дозволения короля Вильгельма III 2 июля того же года ученый получил патент на своё устройство.

Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки рудников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик – тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра».

Однако изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же, насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара ёмкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались.

Тем не менее, вскоре паровая машина Сейвери нашла довольно широкое применение в промышленности: с ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку называл свое детище «другом рудокопа».

В 1707 году паровая машина Сейвери появилась в России. Царь Петр Первый приказал установить ее в Летнем саду, для того, чтобы качать воду из Фонтанки для парковых фонтанов. Машина поднимала воду на высоту 3 м от поверхности земли. Ее производительность была 3 бочки в минуту.

ххх

6 июля 1885 г. 132 года назад

Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке

Луи Пастер

До 19 века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно приближался к смерти, которая наступала от паралича дыхательных путей.

В такой критической ситуации оказался 9-летний Йозеф Майстер. Летом 1885 года мальчика укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру – знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

Женщина привезла сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Было очевидно, что без лечения мальчик умрет, и ученый решился.

6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера. Когда в 1940 году гитлеровские войска вторглись во Францию, и солдаты потребовали от Майстера вскрыть гробницу Пастера, тот предпочел покончить с собой, но не осквернил прах ученого.

Сегодня же вакцина для лечения бешенства успешно применяется во всех странах мира.

ххх

7 июля 1957 г. 60 лет назад

Открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение

Участники первой Пагуошской конференции ученых. 7-10 июля 1957 года

1 марта 1954 года США взорвали водородную бомбу на атолле Бикини, который входил в состав Маршалловых островов. Мощность взрыва была эквивалентна взрыву 1000 бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Случайными жертвами испытаний стали команды нескольких японских рыболовных шхун. Моряки получили сильную дозу радиоактивного излучения и вскоре погибли.

Ударная волна и радиоактивные осадки вызвали беспокойство во всем мире, в том числе и в США. Знаменитый английский математик и философ Бертран Рассел, лауреат Нобелевской премии, выступил с протестом против испытаний термоядерного оружия на атолле. Его поддержали Альберт Эйнштейн, Фредерик Жолио-Кюри и другие выдающиеся ученые.

7-10 июля 1957 года в канадском местечка Пагуош при поддержке американского промышленника Сайруса Итона прошла первая встреча ученых, на которой обсуждались важнейшие аспекты мировой политики, в частности, угроза ядерной войны. В конференции приняли участие 22 известных ученых из 10 стран мира, в том числе из СССР и США.

Эта встреча дала толчок к образованию Пагуошского движения ученых Запада и Востока и международной кампании за ядерное разоружение. С 1957 года Пагуошские конференции проводились 1-2 раза в год, а в 2007 года по решению Совета организации они проводятся один раз в два года. В промежутках между конференциями Пагуошским движением организуются тематические встречи, симпозиумы и семинары в различных странах мира.

Сегодня его участники обмениваются мнениями и разрабатывают альтернативные подходы к контролю над вооружениями и уменьшению напряженности. Среди участников Пагуошских встреч есть советники правительств, авторитетнейшие представители академической и университетской науки, высокопоставленные государственные деятели, крупные военные и дипломаты. Статус многих у себя на родине способствует быстрому распространению идей и мнений, вырабатываемых Пагуошем, уже на уровне официальной политики.

В 1995 году Пагуошскому движению присуждена Нобелевская премия мира.

ххх

9 июля 1877 г. 140 лет назад

В США изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию «Bell Telephone Company»

Александр Белл — основоположник телефонии

С 1873 года профессор физиологии органов речи Бостонского университета Александр Белл работал над изобретением гармонического телеграфа. Этот прибор должен был по одному телеграфному проводу передавать одновременно семь телеграмм (по числу нот в октаве). Использовалось при этом семь пар гибких металлических пластинок. Каждая пара настраивалась на свою частоту.

Во время опытов 2 июня 1875 года свободный конец одной из пластинок на передающей стороне линии приварился к контакту. Помощник Белла механик Томас Ватсон пытался устранить эту неисправность и при этом нецензурно выражался. Белл в это время в другой комнате работал с приемными пластинками. Он уловил пришедший по проводам едва слышный звук ругательств своего механика.

Белл вдруг понял, что самопроизвольно закрепленная на обоих концах пластинка превратилась в своеобразную гибкую мембрану. Она находилась над полюсом магнита и изменяла его магнитный поток. При этом ток, поступающий в линию, изменялся в такт с колебаниями воздуха, вызываемыми бормотанием Ватсона.

Почти год ученый совершенствовал свое изобретение. Заявку на изобретение он подал 14 февраля 1876 года, а 7 марта получил патент.

10 марта 1876 года состоялась передача первой членораздельной фразы, ставшей исторической: «Мистер Ватсон, идите сюда. Вы мне нужны». Эта передача была осуществлена по 12-ти метровому проводу, соединяющему квартиру Белла с лабораторией на чердаке.

Демонстрация аппарата произвела на американскую общественность настолько сильное впечатление, что это обстоятельство позволило изобретателю не только основать собственную «Телефонную компанию Белла» (дата создания которой 9 июля 1877 года), но и достаточно быстро превратить ее в преуспевающий концерн.

В 1881 году открываются первые телефонные станции. Коммутация на них велась вручную, с помощью штекеров, которыми ловко управляли «телефонные барышни».

ххх

12 июля 1917 г. 100 лет назад

В ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия был применен отравляющий газ иприт

Во время Первой мировой войны от иприта не защищали даже противогазы

В ночь с 12 на 13 июля 1917 года под бельгийским городом Ипр, с целью сорвать наступление англо-французских войск, Германия применила химическое оружие – жидкий отравляющий горчичный газ кожно-нарывного действия, который по месту боев получил название иприт.

При первом его применении поражения различной тяжести получили 2490 человек, из которых 87 скончались. Британские ученые быстро расшифровали его формулу, но наладить производство нового отравляющего вещества удалось лишь в 1918 году, из-за чего использовать иприт в военных целях удалось лишь в сентябре 1918 года (за 2 месяца до перемирия).

Иприт обладает отчетливо выраженным местным действием – он поражает глаза и органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожные покровы. Всасываясь в кровь, он проявляет и общеядовитое действие. Иприт поражает кожные покровы при воздействии, как в капельном, так и в парообразном состоянии.

От капель и паров иприта обычное летнее и зимнее армейское обмундирование не защищает кожные покровы, как и практически любые виды гражданской одежды. Реальной защиты войск от иприта в те годы не было, и применение его на поле боя было эффективным до самого окончания войны.

Ни до, ни после этой войны боевые отравляющие вещества не использовались в таких количествах как в 1915-1918 годах. В течение Первой мировой войны химические вещества применялись в огромных количествах: 12 тысяч тонн иприта, которым было поражено около 400 тысяч человек.

В настоящее время химоружие запрещено к применению Конвенцией о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. Согласно ее положениям, она вступила в силу после ее ратификации 65 государствами. Дата вступления в силу — 29 апреля 1997 года.

ххх

15 июля 1975 г. 42 года назад

Состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран — советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона»

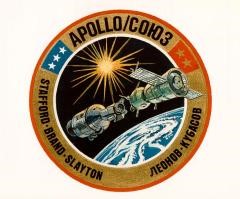

«Союз» — «Аполлон»

15 июля 1975 года с космодрома Байконур в советской республике Казахстан стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде (США) поднялась ракета «Сатурн 1-Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном.

На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии.

Контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через три часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой: «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», – ответил Стаффорд по-русски. Затем мужчины обнялись.

Значительная часть миссии была посвящена символическим действиям. Космонавты и астронавты обменивались флажками, сувенирами, табличками. Приветствия советского лидера Леонида Брежнева и американского президента Джеральда Форда транслировались на состыкованные корабли и по всему миру.

Для телезрителей мира астронавты и космонавты провели телевизионные экскурсии по своим кораблям. Они угощали друг друга – русские подготовили обед, состоящий из пряников, русского черного хлеба, орехов, слив, мясного паштета и творога. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Звучали тосты за дружбу – вместо водки использовался борщ.

Одновременно космонавты совершенствовали процедуру стыковки и проводили научные эксперименты. Некоторые из них продолжились после того, как русские и американцы, проведя вместе почти два дня, расстались.

Оба экипажа благополучно вернулись на Землю. «Союз» спустился на парашюте на твердую землю в СССР 21 июля, «Аполлон» приводнился недалеко от Гавайев 25 июля 1975 года.

T ххх

17 июля 1945 г. 72 года назад

В Потсдаме началась конференция «Большой тройки» (Потсдамская конференция)

«Большая тройка»: Черчилль, Трумэн и Сталин (Потсдам, 1945 год)

17 июля 1945 года в Потсдаме (пригород Берлина) открылась последняя конференция лидеров «Большой тройки» – руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании): Иосифа Сталина, Гарри Трумэна и Уинстона Черчилля. В истории она известна как Потсдамская, или Берлинская, конференция.

Главной её целью стало определение дальнейших шагов по послевоенному устройству Европы. И за эти 17 дней руководители стран-победительниц приняли важнейшие решения по обустройству поверженной Германии.

По решению конференции, восточные границы Германии были перенесены на запад к линии Одер-Нейсе, что сократило её территорию на 25% по сравнению с 1937 годом. Территории к востоку от новой границы состояли из Восточной Пруссии, Силезии, Западной Пруссии и две трети Померании. Это были в основном сельскохозяйственные районы, за исключением Верхней Силезии, которая являлась вторым по величине центром немецкой тяжелой промышленности.

В состав Советского Союза вместе со столицей Кенигсбергом, вскоре переименованным в Калининград, вошла одна треть Восточной Пруссии, на территории которой была создана Кенигсбергская (с марта 1946 – Калининградская) область РСФСР.

На Потсдамской конференции Сталин подтвердил своё обязательство не позднее трёх месяцев после капитуляции Германии объявить войну Японии. Союзники также подписали Потсдамскую декларацию, потребовавшую от Японии безоговорочной капитуляции.

В завершающий день конференции, 2 августа 1945 года, главы делегаций приняли основополагающие решения по урегулированию послевоенных вопросов, одобренных 7 августа 1945 года с определёнными оговорками Францией, не приглашённой на конференцию.

Сейчас во дворце Цецилиенхоф, где проходила встреча «Большой тройки», размещены гостиница и ресторан, а также мемориальный музей Потсдамской конференции.

w

ххх

20 июля 1924 г. 93 года назад

Основана Международная шахматная федерация

Набор шахмат для турниров ФИДЕ

20 июля 1924 года во время проведения в Париже VIII летних Олимпийских игр была основана Международная шахматная федерация (ФИДЕ, FIDE – Federation Internationale des Echecs). Главными целями организации стали распространение и развитие шахмат по всему миру, а также подъем уровня шахматной культуры и знаний на научном, творческом и культурном основании.

Девиз ФИДЕ – «Мы одна семья». Как демократическая организация, федерация базируется на принципах равных прав его членов. Это исключает дискриминацию по национальным, политическим, расовым, социальным, религиозным причинам или по половому признаку.

До 1939 года федерация в основном занималась организацией проведения Всемирных шахматных олимпиад или «Турниров наций», а с 1927 года чемпионатов мира среди женщин. С 1950 года стала присваивать звание международных гроссмейстеров среди мужчин, с 1976 года – среди женщин.

В 1980 году шахматная федерация становится членом ЮНЕСКО. Под эгидой ФИДЕ проводятся все официальные шахматные соревнования: личное первенство мира среди мужчин и женщин, командное первенство мира среди мужчин и женщин, командное первенство мира среди студентов, личное юношеское первенство мира, командное первенство Европы, Кубок европейских чемпионок, Панамериканские индивидуальные соревнования.

Ежегодно 20 июля, день создания Федерации, отмечается как Международный день шахмат.

ххх

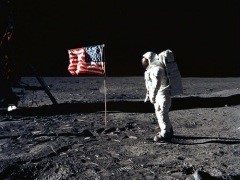

21 июля 1969 г. 48 лет назад

Человек впервые ступил на поверхность Луны

21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны

21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес, ступив на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Экипаж корабля состоял из трех астронавтов. Экспедиция не преследовала исследовательских задач, цель ее была проста – совершить посадку на спутнике Земли и успешно вернуться обратно. В ходе миссии командный корабль остался на орбите, а двум астронавтам – Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину предстояло в летательном модуле совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта, сфотографироваться и установить несколько приборов.

Модуль прилунился к Морю Спокойствия 20 июля в 20 часов 17 минут по Гринвичу. Армстронг спустился на поверхность Луны спустя пять часов, через некоторое время к нему присоединился Олдрин. Камера, установленная снаружи модуля, транслировала выход космонавтов на поверхность Луны.

Астронавты собрали необходимое количество материалов, разместили приборы и установили телевизионную камеру. После этого они в поле зрения камеры установили американский флаг (как известно, Конгресс США отверг предложение НАСА установить на Луне флаг ООН) и провели сеанс связи с президентом Никсоном. Астронавты оставили на спутнике памятную табличку со словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего Человечества».

Олдрин пробыл на Луне около полутора часов, Армстронг – два часа десять минут. Спустя 22 часа после прилунения летательный модуль стартовал с поверхности естественного спутника нашей планеты и благополучно вернулся на Землю.

После карантина и отпуска 13 августа 1969 года астронавтов торжественно встречали в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе – с восторгом, с каким в СССР встречали первого покорителя космоса Юрия Гагарина.

ххх

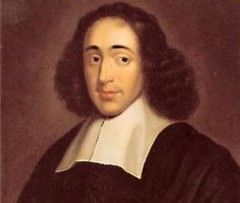

27 июля 1656 г. 361 год назад

Бенедикт(Барух) Спиноза был изгнан из иудейской общины Амстердама и предан анафеме

Бенедикт Спиноза

27 июля 1656 года в неполных 24 года Бенедикт (Барух) Спиноза, со временем признанный одним из крупнейших мыслителей западной истории, был изгнан раввинатом из иудейской общины Амстердама и предан анафеме: «Да будет он проклят днем и проклят ночью, проклят, когда ложится и когда встает… Пусть Бог никогда более не простит и не признает его!».

Раввины ополчились на ученого за его критический анализ Торы и понимание Всевышнего, как космоса, вселенской гармонии. Философа изгнали из родного города и почти полностью лишили средств к существованию.

Барух («блаженный» на древнееврейском) сменил свое имя на латинский эквивалент – Бенедикт и после непродолжительного путешествия осел в Гааге. Помимо небольшой государственной пенсии и предоставленного его другом ежегодного пособия Спиноза жил за счет своего ремесла – шлифовки линз.

Он намеренно отвергал все остальные предложения помощи, в том числе и должность профессора в престижном университете Гейдельберга, предпочитая суровую жизнь аскета и монашескую рясу бедного работяги. Спиноза умер в одиночестве в возрасте сорока четырех лет от болезни легких, вызванной постоянным вдыханием токсической пыли от шлифовки стекла.

ххх

27 июля 1921 г. 96 лет назад

Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина

Фредерик Грант Бантинг

В октябре 1920 года канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг, работавший над созданием вакцины против сахарного диабета, выяснил, что если у собак препятствовать выделению пищеварительного сока из поджелудочной железы, то железистые клетки вскоре погибают, а островки остаются живыми, и сахарный диабет у животных не развивается. Этот факт заставил его задуматься над возможностью выделения из железы неизвестного фактора, способствующего снижению уровня сахара в крови.

Бантинг поделился своими соображениями с профессором из Торонто Дж. Маклаудом. Идея молодого коллеги показалась ему абсурдной и даже смешной. Однако Бантингу всё-таки удалось убедить профессора поддержать проект. Летом 1921 года ему предоставили университетскую лабораторию и ассистента, а также выделили 10 собак.

27 июля 1921 года Фредерик Бантинг сообщил о получении нового препарата «айлетина» (первоначальное название инсулина).

11 января 1922 года, после множества успешных испытаний с собаками, страдающему диабетом 14-летнему Леонарду Томпсону была сделана первая в истории инъекция инсулина. Однако первый опыт применения инсулина оказался неудачным. Экстракт оказался недостаточно очищенным, и это привело к развитию аллергии, поэтому инъекции инсулина были приостановлены.

Следующие 12 дней ученые напряжённо работали в лаборатории над улучшением экстракта. А 23 января Леонарду была введена вторая доза инсулина. На сей раз, успех был полным, не только не было явных побочных действий, но и у больного перестал прогрессировать диабет.

За это революционное открытие Бантинг в 1923 году был удостоен Нобелевской премии. Бантинг сперва был сильно возмущён, что его помощник Бест не был представлен к награде вместе с ним, и поначалу даже демонстративно отказался от денег, но потом всё же согласился принять премию и свою часть торжественно разделил с Бестом.

Патент на инсулин был продан Торонтскому университету за один доллар и вскоре началось производство инсулина в промышленных масштабах.

ххх

28 июля 1914 г. 103 года назад

Началась Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества

События Первой мировой войны нарастали стремительно

В этот день началась Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества (28 июля 1914 – 11 ноября 1918). Непосредственным поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом, членом тайной организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство.

Этот факт сам по себе не был угрожающим миру. Мировая пресса оценила его сначала сравнительно спокойно, народ отнёсся к нему с безразличием. Реакция в дипломатических кругах была сдержанной. Однако австрийские и германские правящие круги решили использовать сараевское убийство как предлог для войны. 5 июля Германия обещает поддержку Австро-Венгрии в случае конфликта с Сербией.

23 июля Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стояла за убийством Франца Фердинанда, объявляет ей ультиматум, в котором требует от Сербии выполнить заведомо невыполнимые условия. Среди них – чистка госаппарата и армии от офицеров и чиновников, замеченных в антиавстрийской пропаганде; арест подозреваемых в содействии терроризму; разрешение полиции Австро-Венгрии проводить на сербской территории следствие и наказание виновных в антиавстрийских действиях. На ответ было дано всего 48 часов.

В тот же день Сербия начинает мобилизацию, однако, соглашается на все требования Австро-Венгрии, кроме допуска на свою территорию австрийской полиции. Германия настойчиво подталкивает Австро-Венгрию к объявлению войны Сербии. 25 июля Германия начинает скрытую мобилизацию. 26 июля Австро-Венгрия объявляет всеобщую мобилизацию и начинает сосредоточивать войска на границе с Сербией и Россией.

28 июля 1914 года Австро-Венгрия, заявив, что требования ультиматума не выполнены, объявляет Сербии войну. Россия заявляет, что не допустит оккупации Сербии. 30 июля мобилизация начинается во Франция. 31 июля в России объявлена всеобщая мобилизация в армию. В тот же день Германия предъявляет России ультиматум: прекратить призыв в армию, или Германия объявит войну России. Франция, Австро-Венгрия и Германия проводят мобилизацию. Германия стягивает войска к бельгийской и французской границам…

В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Страны-участницы потеряли около 10 млн. человек убитыми, 22 млн. были ранены.

ххх

30 июля 1768 г. 249 лет назад

Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука

Джеймс Кук

30 июля 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за прохождением планеты Венера по Солнечному диску. Она отправилась на трехмачтовом корабле «Эндевор» («Дерзание»), водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек.

Капитаном корабля был Джеймс Кук – первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк (Австралия) находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого Мыса и южную оконечность Америки – мыс Горн, «Эндевор» бросил якорь у острова Таити.

Здесь экспедиция успешно провела наблюдение за прохождением Венеры и продолжила плавание. Кук впервые в истории нанес на карту острова Общества, расположенные к северо-западу от Таити, а также – Большой Барьерный риф. Направившись к Новой Зеландии, капитан выяснил, что та не является частью некоего мифического Южного материка и состоит из 2-х островов. Углубиться туда Кук не решился, так как опасался столкновений с туземцами-людоедами маори.

Зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии (нынешней Австралии), экспедиция взяла курс на запад. 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавание вдоль его восточного побережья, впервые тогда нанесенного на карту.

28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Ботани, названной так за ее богатую растительность. Потом «Эндевор» благополучно достиг берегов Новой Гвинеи. Все шло благополучно до прихода в Батавию. Там во время стоянки 30 спутников отважного капитана умерли от тропической лихорадки. Из Батавии «Эндевор» направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года.

Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали, словно увлекательный роман.

Иллюстрация: ТВ Центр

Источник: http://www.calend.ru/events/

Подготовил научный редактор журнала — академик, профессор, д.т.н. С.К.Якубович