Профессор В.Н. Романенко

Профессор Г.В. Никитина

К последним десятилетиям XX века городские пассажирские перевозки рельсовым транспортом в основном реализовывались по четырём хорошо известным схемам: традиционные железные дороги, городские внеуличные железные дороги, трамвай и метрополитен. Резких границ между этими схемами не было. Тем не менее, в их подвижном составе и путевом хозяйстве прослеживались чёткие различия. Рельсовые схемы пассажирских перевозок сформировались в конкуренции с автомобильным транспортом. К концу XX века перегруженность центров больших городов автотранспортом и ограниченность возможностей автобусного и троллейбусного сообщения вновь заставили обратиться к рельсовым перевозкам. Это стимулировалось и тем, что огромная часть населения стала селиться вдали от центров мегаполисов, а плотность жилых поселений в пригородной зоне резко возросла. Сказанное побудило возобновить строительство новых трамвайных линий на окраинах больших городов, таких, как например, Лондон. Постепенно стали чётко вырисовываться специфические проблемы организации пассажирского движения на окраинах больших городов, в агломерациях и вблизи пригородных зон. Организация пассажиропотоков в этих зонах даже в таких странах, как США, ориентировала на подъезд пассажиров к станциям общественного транспорта, где персональные машины оставляются на перехватывающих стоянках.

Формирующиеся при этом пассажиропотоки не могут быть обеспечены традиционным автобусным и троллейбусным сообщением. В то же время напряжённость этих пассажиропотоков не столь велика, чтобы выводить за городскую черту и в окраинные зоны больших городов линии метрополитена. Обычные же трамвайные линии не всегда обладают необходимой провозной способностью. Кроме того, даже в тех случаях, когда перевозки можно обеспечить традиционными автобусами или трамваями, необходимо увеличивать их скорость. В больших городах возникает необходимость обеспечивать удобные пересадки с окраинных линий на метрополитен. В малых же городах надо организовать доставку пассажиров окраинными линиями непосредственно к фокусам притяжения в центральных частях города. В тех городах, где имеются метрополитены или линии внеуличных железных дорог приходится считаться со временем пересадок, временами подъема и спуска по эскалаторам и лифтам, желательностью иметь большие перегоны между станциями и другими факторами, которые удлиняют время поездки и влияют на экономическую сторону процесса.

Начиная с 80-х годов XX века, во многих странах начали возникать новые типы перевозок, как промежуточного между метро и трамваями типа, так и такие, которые комбинировали бы рельсовые и безрельсовые перевозки в одном гибридном виде транспорта.Основной особенностью гибридного транспорта являются однотипные салоны при разных ходовых частях (тележках или колёсных парах, моторной группе, тормозных системах, рельсовым путях и т.п.). За прошедшие четверть века было предложено и опробовано много разных схем с самыми разными наименованиями. До сих пор нельзя говорить о том, что окончательно выбраны те или иные преимущественные схемы, получившие общепринятые названия. Некоторые из этих схем в России ещё не опробовались, и установившейся терминологии попросту нет. Фактически в России известны термины лёгкое метро, метротрам, скоростной трамвай и частично транслор. Термины, которые могут быть получены прямым переводом — это преметро, трамбус, рельсобус и даже колеснибус, заменяющий неудобопроизносимые по-русски комбинации слова трамвай и слов троллейбус, а также Эс-бан. Мы не пытаемся угадать, какие реальные схемы войдут в практику и какое русскоязычное название будет им дано. Единственное, о чём можно говорить — это то, что в названиях однословные термины имеют больше перспектив, чем термины из двух слов.

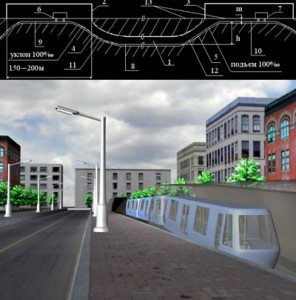

Перейдём теперь к существу дела. Естественным путём уменьшения времени входа и выхода пассажиров в скоростном транспорте является вынесение на поверхность станций линий метро неглубокого залегания. Подразумевается, что при этом используются облегчённый подвижной состав, типа трамвая. Отсюда и название проекта: Метротрам. Считается, что поезда на начальном отрезке пути ускоряются за счёт использования силы тяжести. Теоретические проработки варианта обсуждались в газете «Московское метро», оттуда взяты схемы рис. 1.

Реального осуществления этих идей пока не проводилось. Другим естественным путём расширения возможностей городского и пригородного рельсового транспорта всегда было сочетание метро с внеуличными железными дорогами и трамваем. В ряде стран комбинация метро и внеуличных железных дорог широко распространена. Так, после объединения Берлина линия внеуличной дороги S-2 в центре города частично опустилась под землю. Вывод метро на поверхность земли известен и в России. В отличие от западных стран линии российского метро до последнего времени не имели продолжения по обычной железной дороге Сейчас все эти варианты широко обсуждаются и кое-где даже начата предварительная проработка проектов.

Основное направление совмещения трамвая и метро состоит в возможности использования вагонов трамвая в туннелях, проходящих под центральными частями городов. Преимущества такой организации при небольших пассажиропотоках очевидны. Это большие скорости, менее жёсткие требования к путевому хозяйству, унификация подвижного состава и т.д. Такие варианты транспортных схем известны давно. В западной части Германии в центре многих городов, например, Кёльна или Бонна ряд трамвайных маршрутов, приходя из-за города, идёт в туннелях неглубокого залегания. В то же время, иногда прямо над туннелем могут пролегать линии и обычного уличного трамвая. Такой трамвай обычно не требует специального подвижного состава, а рельсы, используемые в туннелях — это типичные рельсы трамвая. В Вене же вообще и трамвай идущий в схемах метро, как по земле, так и под землёй, и вагоны метро имеют полностью унифицированный подвижной состав. Такие транспортные схемы известны с середины прошлого века и долгое время они не имели специального названия. В Германии и Австрии для обозначения их остановок использовался единый с метро логотип — белая буква U на голубом фоне. В России скоростной трамвай, идущий в туннеле неглубокого залегания под центральной городской магистралью эксплуатируется в Волгограде. На Украине аналогичная схема из двух почти полностью совпадающих линий имеется в г. Кривой Рог. Такие проекта принято называть Метротрамом, а иногда Скоростным или Легкорельсовым трамваем. В обоих городах в конце XX века в качестве подвижного состава использовались чешские трамвайные вагоны Шкода. В отличие от вагонов метро эти вагоны имеют двери только с одной стороны. Поэтому в Волгограде для создания островных платформ на подземных участках пути применялось левостороннее движение. Поэтому при выходе линий на поверхность пришлось делают специальные подземные развязки для перехода к правостороннему движению. В отличие от этого во многих западных ст ранах подземных остановках трамвая отказываются от островных платформ, что не очень удобно.

Принципиально новой возможностью совмещения трамвая и метро является вход трамвайных вагонов в туннели метро, рассчитанные на традиционный подвижной состав. При этом иногда даже сохраняется возможность питания от контактного провода при наличии третьего рельса. Такая схема достаточно давно используется в ночное время в столице Норвегии Осло. Эта схема считается очень перспективной. Она позволяет пускать поезда трамвая в туннели метро и, наоборот, позволяет использовать подвижной состав метро или подземного трамвая на пригородных железнодорожных линиях. Иногда в качестве подвижного состава при выходе в пригороды используются облегчённые рельсы и более лёгкий подвижной состав. В зависимости от варианта развития эти схемы получили название преметро, лёгкое метро, метротрам. Серьёзное использование таких схем началось в 80-е годы: гг Вюрцбург и Манхейм в Германии. Используются эти схемы и в других странах. В 1992 году в Карлсруэ (Германия) началось использование этого вида транспорта с переходом от тяжёлых к лёгким рельсам при пересечении городской черты. Отличительной особенностью новых вариантов такого метротрама является применение многовагонных трамвайных поездов — более трёх вагонов, и использование возможностей разного вида тяги. Так в городе Нордхаузен (Германия) в черте города вагоны питаются постоянным током напряжением: 600 В. При выходе за город движение осуществляется от дизеля. В большинстве случаев при чисто электрическом питании применяются два напряжения — городской трамвайной сети и загородной железнодорожной. В Карлсруэ это 750 В постоянного тока и 15 кВ переменного. В поездах хорошо известной многим читателям фирмы Бомбардье используются напряжения 600 В постоянного тока и 15 кВ переменного. Такие линии эксплуатируются в окрестностях Парижа. В Англии в 1995 г подобного рода движение открыто в Ипсвиче и Лидсе. В 2001 году открыта ещё одна линия в Лидсе и линия в Брэдфорде. Процесс развития подобных линий продолжается и поныне.

Интересно отметить, как финансируются такие проекты. Так, в одном из пригородов Парижа проектируется пустить в эксплуатацию линию с 15 поездами такого типа. Общая стоимость проекта 69,30 млн €. Государство ассигнует 12,37 млн €. Региональные власти выделяют 24,75 млн €. Местные власти ассигнуют 9,76 млн €, SNFC (это французский аналог РАО РЖД) даёт 0,94 млн €. Остальные деньги поступают из разных небольших источников. Несмотря на широкое развитие этих сообщений в разных странах законодателем формальных определений и требований всё же следует считать Германию. По немецкой идеологии, сформулированной ещё в 60-е годы прошлого века и по существу молчаливо принимаемой почти повсеместно, для того, чтобы при наличии подвижного состава трамвайного типа можно было говорить о создании нового вида транспортных средств, необходимо выполнять следующие условия:

- В поезде должны быть две одинаковые, независимые кабины управления

- Должны быть возможности использоваться напряжения контактной сети, большие, чем в городской трамвайной сети.

- Вагоны должны быть большей вместимости по сравнению с вагонами городского трамвая.

- Должны быть специальные остановочные пункты на расстояниях бóльших, чем у городского трамвая.

- Требования к тормозным системам должны быть такими же, как у пригородных железнодорожных составов.

- Контроль пассажиров на входе и выходе должен отличаться от контроля в городском транспорте, и в обычных поездах.

- Обязательно должен иметься национальный логотип для обозначения нового транспортного средства.

Требования особого контроля оплаты проезда являются внутренним делом каждой страны. В пределах каждой страны эти требования в Европе традиционно едины. Схожие логотипы для разных транспортных средств см. на рис. 2.

Рис. 2 Национальные логотипы рельсовых видов транспорта

Верхний ряд: городские железные дороги —

Испания, Италия, Германия, Франция, Австрия.

Средний ряд: метро и подземный трамвай — Испания, Австрия и Германия, Швеция.

Нижний ряд: метротрам Россия (Волгоград), Германия, Бельгия, Англия, предлагаемый новый логотип для трамвая в Германии.

(В России, как известно даже логотип метро различается от города к городу). В старинных европейских городах городской транспорт часто имеет более узкую колею по сравнению с железными дорогами. Поэтому на тех участках, где метротрам выходит за пределы города используется двойная колея (рис. 3).

Рис. 3. Двойная железнодорожная колея в окрестностях г. Касселя (Германия).

Типичный подвижной состав метротрама приведён на рис. 4. Следует сказать, что трёхвагонные составы, типа тех, что даны на левой части этого рисунка до сих пор используются в Хельсинки. Поезда уходят с центрального вокзала и делают ряд остановок в черте города и его ближайших окрестностях. В этих зонах действительны единые билеты городских сообщений. Далее поезда идут, как обычные внутри региональные составы. По праздничным дням очень часто два поезда сцепляются в один шести вагонный состав.

Начиная с последней четверти прошлого века, начинается активная гибридизация рельсовых пассажирских сообщений с транспортными средствами, двигающимися на обрезиненных колёсах. Ещё в последние годы второй мировой войны делались попытки поставить военные автомобили на рельсы. Однако к серьёзным положительным результатам они не привели. В пассажирском же сообщении ситуация была иной. Так изношенные в войну вагоны парижского метро требовали срочной модернизации. Такой модернизацией стало введение обрезиненного опорного колеса, расположенного рядом с направляющим традиционным колесом. Эта идея оказалась достаточно прогрессивной и не утратилась с годами. Ходовая тележка такого типа для системы подземного транспорта приведена на рис. 5. Большим достоинством этой конструкции, кроме мягкости хода, является лучшее сцепление рельса и резинового обода по сравнению с чисто металлическим колесом. Это позволяет использовать для таких видов транспорта более крутые подъемы.

Рис. 4. Исторический и современный подвижной состав метротрама.

(Исторический снимок г. Кингстон, Англия)

Дальнейшим развитием такой идеи стало использование автобусов, которые на участках скоростного движения идут по металлическим направляющим. Этот вид транспорта имеет разные названия: трамбус, рельсобус, управляемый автобус, колеснибус (наш вариант перевода) и др. Одной из первых предложила использовать такой вид транспорта фирма «Мерседес». Её основным доводом служила простота переделки для этих целей обычных автобусов. Следует сказать, что этот вид транспорта использует не традиционные рельсы, а боковые опорные металлические ограничители, по которым катятся специальные ролики (рис. 6). По существу машина движется в некоем лотке. В городской черте этот лоток заканчивается, и машина движется как обычный автобус. Линий этого типа много. Самая длинная из них в Австралии, где её протяженность вблизи одного из городов достигает 80 км. На таких линиях всегда поддерживается чёткое тактовое расписание. Обычный интервал между поездами 10 минут. Явным недостатком этого типа транспорта является невозможность использовать систему многократных единиц. Увеличение провозной способности достигается лишь за счёт применения сочленённых автобусов. Это отрицательно сказывается на скоростных качествах транспорта. Вторым недостатком этого вида транспорта является выброс в атмосферу продуктов сгорания, то есть экологические показатели. Следует сказать, что в печати обсуждается вопрос о замене направляющих ограничителей движения на управляющий световой луч или радиосигнал. Однако, до серьёзных проработок этих идей, насколько нам известно, дело ещё не дошло.

Рис. 5 Ходовая тележка системы «Метро-метеор»

Успех эксплуатации рельсобусов стимулировал интерес к созданию нового вида гибридного транспорта. Этот транспорт использует отдельные вагоны или коротковагонные поезда, которые двигаются на обычных автобусных колёсах. Однако направление движения создаётся с помощью рельсов, на которые не падает весовой нагрузки. Основное производство таких транспортных систем вязано с французскими фирмами. Во французском языке есть специальный термин, имеющий смысл трамвай на шинах или пневмотрам. Традиционный вариант предусматривает два рельса упрощённого профиля (рис. 7). Есть и вариант с одним рельсом X-образного профиля. С этим рельсом находятся в контакте два направляющих колеса, наклонённые под углом 450. (Вариант транслор — рис. 7). Рельсы и стрелка такой системы даны на рис. 8. Вариант TVR с питанием от двух штанг, как у троллейбуса приведён на рис. 9. Система транслор активно эксплуатируется в гг Клермон-Ферран (Франция) и Падуя (Италия). Пневмо трамвайные системы для города и окрестностей применяются во многих местах (Венеция, Флоренция и т.д.). Естественно, что в российских условиях при эксплуатации пневмотрамов необходимо решить проблему быстрой и эффективной очистки от снега направляющего рельса в зимний период. Отметим ещё, что внутреннее убранство пассажирских салонов во всех рассмотренных видах нового рельсового транспорта однотипно.

Основной вывод, который можно сделать из этого краткого анализа сводится к тому, что сейчас активно ведётся поиск новых типов рельсового транспорта гибридного типа.

- Рис. 6. Рельсобус (трамбус). Слева – роликовое устройство фиксации положения. Справа – вид загородной части дороги в одном из городов Германии.

- Рис. 10. Типичный интерьер пассажирского салона метротрама.

- Рис. 9. Пневмотрам системы TVR с питанием от двух контактных штанг. (г. Нанси, Франция)

- Рис. 8. Рельс, стрелка и поезд системы транслор.

- Рис. 7. Направляющие системы пневмотрамов. Слева — традиционная двухколёсная схема фирмы Бомбардье, справа – система транслор, внизу ось транспортного средства системы транслор.