Фото: Мир анимашки

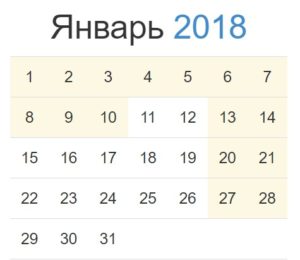

2 января 1839 г. 179 лет назад

Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны

Луна – единственное небесное тело, в отношении которого с древнейших времен ни у кого не было сомнений, что оно движется вокруг Земли. Луна является естественным спутником Земли и находится от нее на среднем расстоянии 384 400 км. Луна светит отраженным солнечным светом. После периодов бурной солнечной активности отдельные места лунной поверхности могут слабо светиться под действием люминесценции.

Благодаря приливным силам, Луна всегда обращена к поверхности Земли одной стороной, за исключением незначительного эффекта либрации. По мере того, как Луна в течение месяца обращается вокруг Земли, происходит знакомый всем цикл смены фаз. С Земли видна лишь часть освещенной стороны Луны, которая в течение периода обращения Луны непрерывно изменяется из-за изменения относительной конфигурации Земли, Луны и Солнца.

Изучение поверхности Луны активно проводилось как с Земли, так и с космических аппаратов. Первую фотосъемку Луны произвел Луи Дагер 2 января 1839 года. И лишь в августе 1839 года широкой общественности был представлен процесс получения дагерротипа. Через год, в 1840 году, первую фотографию через телескоп получил Дж.У. Дрейпер (США). Научные данные, полученные при полетах к Юпитеру, Сатурну и Урану, подтвердили, что Луна является типичным для Солнечной системы естественным спутником. Ее изрытая кратерами поверхность – бесплодный мир без воды и без атмосферы. В этом непосредственно убедились американские астронавты, которые в 1969-1972 годах высаживались на поверхность Луны в ходе программы «Аполлон». Первый человек ступил на Луну 21 июля 1969 года.

2 января 1959 г.59 лет назад

Запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1»

2 января 1959 года Советским Союзом был осуществлен запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1» . Старт и полет всех трех ступеней ракеты 8К72 с автоматической межпланетной станцией «Луна-1» прошли нормально. А 3 января 1959 года специальным устройством третьей ступени ракеты было выпущено облако натрия массой 1 килограмм. Это облако в течение нескольких минут наблюдали с Земли как комету шестой звездной величины. Однако, большие ошибки системы радиоуправления «Луна-1» не позволили АМС выйти на необходимую орбиту. В результате, вместо запланированного столкновения с Луной через 34 часа после старта, станция пролетела мимо на расстоянии 5995 километров от поверхности Луны.

Через 62 часа после старта связь со станцией была потеряна из-за окончательной разрядки бортовых аккумуляторов (по расчетам, время их действия было не более 40 часов). На расстоянии в 500 000 километров от Земли АМС «Луна-1» вышла на гелиоцентрическую орбиту, став первым искусственным спутником Солнца с периодом обращения примерно 450 суток

. Уже в сентябре 1959 года с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л», которая вывела в полет автоматическую станцию «Луна-2». Именно «Луна-2» впервые в мире совершила посадку на поверхность Луны.

4 января 2004 г. 14 лет назад

Американский марсоход «Спирит» совершил посадку на поверхности Марса

Как небесное тело Марс был известен людям тысячи лет назад. Свое современное название эта планета получила еще во времена Древнего Рима в честь кровожадного бога войны. Видимо, ее красный цвет ассоциировался с разрушениями и кровью.

В 1887 году американец Асаф Холл открыл у планеты два спутника, которые были названы Фобосом (Страх) и Деймосом (Ужас). Спутники удалось рассмотреть только благодаря великому противостоянию планет.

В этом же году итальянским астрономом Джованни Скиапарелли была составлена первая карта поверхности Марса. На светлых участках ученому привиделась сеть темных линий, которые он назвал протоками. Скиапарелли заявил, что протоки окутывают всю поверхность Марса. А дальше вмешалась ошибка перевода. Итальянское слова canali переименовали в каналы, а Скиапарелли против своей воли поместил на четвертую планету искусственные гидросооружения. Именно тогда всерьез стал обсуждаться вопрос «Есть ли жизнь на Марсе»…

Не привели ни к каким серьезным открытиям все усовершенствования телескопов. Строились специальные обсерватории для изучения Марса, но ясности они не приносили. Тогда настала эра межпланетных станций: советских «Марсов» и «Фобосов», американских «Маринеров», «Викингов». Ни один космический объект не привлекал столько внимания, ни к одному не отправлялось столько различных станций, и нигде не было столь много неудач, как в космической эпопее Марса

В третьем тысячелетии история освоения Марса продолжилась. Космический аппарат «Спирит», запущенный США в 2003 году по проекту Mars Exploration Rover, совершил посадку на Марс в районе кратера Гусева и плато Меридиана 4 января 2004 года. Задачей аппарата было изучение поверхности Марса и обнаружение признаков существования жизни на Марсе

. Первые изображения, снятые камерами, были переданы еще во время спуска на парашюте. А уже через несколько часов после посадки в НАСА поступило около 30 Мегабайтов информации. Были переданы первые снимки места посадки, а также снимки поверхности планеты с гористыми участками кратерами.

Управление аппаратом осуществляла специальная Лаборатория реактивного движения. Эту работу проводил еще один аппарат — «Оппортьюнити», запущенный США в том же году.

В 2009 году планировался запуск Марсианской научной лаборатории, ресурс которой в три раза больше чем у работающих на Марсе аппаратов. Ее прибытие по расчетам предполагалось в 2012 году. Однако, запуск из-за финансового кризиса был отложен.

8 января 1851 г. 167 лет назад

Физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится .

8 января 1851 года физик Жан Бернар Леон Фуко, благодаря сконструированному им аппарату, получил доказательство, что Земля вертится.

Жан Бернар Леон Фуко сконструировал прибор, состоящий из пятикилограммового шара из латуни, подвешенного к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Качнув шар, Фуко наблюдал поворот плоскости качания его на несколько градусов. Хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, Фуко сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли.

В два часа ночи Фуко сделал запись своего наблюдения в рабочем журнале. А позднее, 3 февраля этого же года, Фуко пригласил академиков в Парижскую обсерваторию для наблюдения за вращением Земли и продемонстрировал свой прибор, названный впоследствии маятником Фуко.

Маятник в парижском Пантеоне представлял собой металлический шар массой 28 кг с закреплённым на нём остриём на стальной проволоке длиной 67 м. Крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях. Под точкой крепления было сделано шестиметровое круговое ограждение, по краю которого была насыпана песчаная дорожка, чтобы маятник в своём движении мог при её пересечении прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали верёвкой, после чего верёвку пережгли.

Период колебания маятника при такой длине подвеса составлял 16,4 секунд, при каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляло ~3 мм, за час плоскость колебаний маятника повернулась более чем на 11° по часовой стрелке. Эксперимент вошел в историю науки, наглядно подтвердив гипотезу о вращении Земли.

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга маятник Фуко был запущен в ночь с 11 на 12 апреля 1931 года.

9 января 1951 г. 67 лет назад

Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США)

Здание штаб-квартиры ООН, вид с Ист-Ривер (Фото: Pavel Elias, Shutterstock) 4 октября 1949 года в Нью-Йорке состоялась церемония заложения фундамента будущей штаб-квартиры ООН, открытие которой состоялось 9 января 1951 года. Штаб-квартира ООН – это комплекс зданий, которые служат официальным офисом для основных рабочих органов ООН. Для создания комплекса зданий ООН были приглашены архитекторы, дизайнеры и инженеры со всего мира. В эту группу вошли Николай Басов (СССР), Оскар Нимейер (Бразилия), директор по планированию Макс Абрамович (США), инженер-консультант Владимир Бодянский (Франция), Эрнст Кормье (Канада), главный архитектор Уоллес К. Гаррисон (США), Шарль И. Ле Корбюзье (Франция), Свен Маркелиус (Швеция), Г. А. Свайё (Австралия), Лян Сэ Чэн (Китай), а также консультанты Энтони Антониадэс (Греция), Мэтью Новики (Польша) и Эрнест Вайсман (Югославия). Группа создала 50 различных проектов и после проведённого отбора остановилась на концептуальной идее Ле Корбюзье. Согласно его чертежам комплекс зданий должен умело сочетать разнообразие стилей: высокие стеклянные панели для офисов и низкий круглый купол для зала Генеральной Ассамблеи. К моменту завершения строительства штаб-квартира ООН считалась образцом самого современного архитектурного дизайна на Манхэттене. Здания расположились в восточной части Манхэттена между 42-й и 48-й улицами, Первой авеню и проливом Ист-Ривер. На то, чтобы спроектировать на участке площадью 7 га здание Организации Объединенных Наций высотой более 167 м, группе архитекторов понадобилось 6 лет. Хотя географически штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, она имеет статус международной зоны. Помимо зданий в Нью-Йорке, ООН располагает ещё тремя вспомогательными, региональными штаб-квартирами: в Женеве (Швейцария), в Вене (Австрия) и в Найроби (Кения). Однако наиболее важные решения Организации принимаются именно в Нью-Йорке, так как здесь проходит большинство заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Всего в рабочих органах, агентствах и центрах ООН по всему миру работает порядка 61 тысячи сотрудников из примерно 170 государств. В штаб-квартире в Нью-Йорке разместилось около трети от всего персонала Организации.

15 января 2001 г. 17 лет назад

День рождения Википедии

В этот день в 2001 году был открыт сайт «Википедия» Википедия (англ. Wikipedia) – универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет. Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом добровольных авторов. Одним из основных достоинств Википедии является возможность представить информацию на родном языке, сохраняя ее ценность в аспекте культурной принадлежности. По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся в истории человечества. Каждый пользователь интернета может зайти на сайт Википедии, найти и прочитать любую статью. При обнаружении ошибок или недостатка информации можно, нажав кнопку «редактировать», исправить эти ошибки, добавить новую информацию или, написав новую статью, внести ее на сайт. Так обычно пополняются разделы, появляются новые статьи, развивается энциклопедия. Знания каждого человека становятся достоянием всех. Прародителем Википедии принято считать Нупедию (Nupedia) – проект энциклопедии на английском языке, реализующий принципы свободы информации. Статьи Нупедии писали ученые и люди из академической среды, а основателями были Ларри Сэнгер (Larry Sanger) и Джимми Уэйлс (Jimmy Wales). Чтобы ускорить пополнение энциклопедии, 15 января 2001 года Уэйлс и Сэнгер открыли сайт «Википедия». С тех пор принимать участие в редактировании энциклопедии мог любой пользователь Всемирной сети.

Википедия получила свое название от используемой для её реализации технологии «вики». В переводе с гавайского языка вики означает «быстро». В мае 2001 года были запущены языковые разделы Википедии: русский, немецкий, шведский, французский, итальянский, испанский, португальский, эсперанто, каталанский, иврит, японский, а чуть позднее – арабский и венгерский.

Сейчас в Википедии насчитывается более 260 языковых разделов. Объём Википедии неуклонно растет. Энциклопедия набирает популярность у пользователей Сети, входя в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира. Здесь царит демократия – решение о содержании статьи Википедии принимается авторами. Каждая статья имеет две страницы – непосредственно статью и обсуждение к ней. На странице обсуждения можно вносить критические замечания о статье, если кто-то не хочет самостоятельно редактировать статью. Многие участники сами вносят изменения. Политика Википедии и правила участия в ее создании определяются сообществом. Решения принимаются на основе согласия. Другими словами, каждый участник, высказывая мнение, представляет и соответствующие аргументы. Дальше участники рассматривают аргументы друг друга, в результате кто-то может изменить свое мнение. В итоге, достигнув консенсуса, принимается окончательное решение. Со скоростью мысли – благодаря технологии вики, информация здесь появляется и обновляется быстро.

Оперативные сведения по интересующей вас теме вы получаете мгновенно, также мгновенно вы можете поделиться имеющимися у вас знаниями со всем миром. Доверяй, но проверяй! Википедия не является первичным источником. Если в какой-то статье изложен факт, то должен быть указан его достоверный источник. А если первоисточник не указан – то факт могут и удалить. А могут и не удалить. Читатель должен понимать и анализировать то, что если есть факты, но не указано, откуда они взяты, не стоит особо им доверять. Имеет смысл проверить подобную информацию по другим источникам. Ру.Википедия: больше большого. Сегодня русскоязычная Википедия содержит более 1200 тысяч статей. Это в несколько раз больше, чем содержит Большая советская энциклопедия (БСЭ).

В 2010 году сообщество участников русской Википедии было награждено премией «РОТОР» в номинации «Интернет-сообщество года». Основной принцип статей Википедии – нейтральная точка зрения. В текстах не должно быть перекосов – эмоциональных оценок, отстаивания субъективного мнения. Только факты. Конечно, когда число участников, придерживающихся определенной точки зрения доминирует, «чаша весов» может перевеситься в сторону большинства. Но в таком случае любой участник может поставить под сомнение нейтральность статьи, мотивировав свое мнение. В подобном случае все участники должны попытаться привести проблемную статью к нейтральному виду. В основном страницы Википедии открывают люди двух типов – писатели и читатели – одни пополняют энциклопедию, а другие – свои знания. Энциклопедию пополняют энтузиасты, используют – все остальные.

Человеку, читающему статьи Википедии, необходимо обращать внимание на различные пометки, встречающиеся в текстах. Например, «нужен источник» или «это утверждение вызывает сомнение». В таких случаях, может быть, следует заглянуть на страницу обсуждения, потому что порой в тексте может проскользнуть неточность. А в случае устойчивого сомнения следует свериться с той же БСЭ…

Мифы и реальность. Научный журнал Nature («Природа»), решив развеять популярный миф о недостоверности статей Википедии, предложил специалистам изучить 42 статьи, выбранных из Википедии и из Британники. Источник статей намеренно не указывался. В результате изучения было обнаружено 8 серьезных ошибок, причем, половина из них пришлась на Википедию и столько же на Британнику. В России подобных экспериментов не проводилось. Может быть, кто-то решится сделать первый шаг?

21 января 1954 г. 64 года назад

На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка

Идея боевого применения подводного судна, высказанная впервые еще Леонардо да Винчи, была популяризирована в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», написанном в 1870 году. В романе описывается подводная лодка «Наутилус», которая таранит и уничтожает надводные корабли, используя металлический «бивень», располагающийся на носу лодки. Ни о каких прототипах торпед или иного оружия в романе речи не шло.

Впервые действующий образец подводной лодки был создан в 1620 году для короля Англии Джеймса голландским инженером Корнелиусом ван Дреббелем — в Лондоне была построена и успешно испытана в Темзе вёсельная подводная лодка. В России попытки построить подводную лодку предпринимались при Петре Великом.

Во время Первой мировой войны появились подводные лодки с дизельным двигателем для движения на поверхности, и электрическим для движения под водой. К дизельному двигателю подключали генератор, который производил электричество для подзарядки батарей. Ускоренное развитие подводного флота в годы Первой мировой войны привело к тому, что субмарины стали грозным оружием. Всего за время войны 600 подводных лодок воюющих государств потопили 55 крупных боевых кораблей (линкоры и крейсера), 105 эсминцев, 33 субмарины.

21 января 1954 года с верфи Гротона американского штата Коннектикут в присутствии президента США Эйзенхауэра сошла первая в мире атомная подводная лодка. Влияние романа «20 тысяч лье под водой» на умы было столь сильно, что первую атомную подводную лодку назвали в честь «Наутилуса» Жюля Верна, а еще через восемь месяцев она была принята на вооружение ВМС США. При длине – 97 метров и ширине 8,2 метра, лодка имела водоизмещение 4092 тонны.

Она провела рекордное на тот момент для американцев время под водой без всплытия и показала наибольшую скорость под водой – до 20 узлов. «Наутилус» стал также первой субмариной, которая прошла Северный полюс подо льдами Арктики 3 августа 1958 года.

Интересно и то, что на борту этого судна проводились психотронные испытания. В частности делались попытки влияния на принятие решений капитаном корабля противника. Сегодня пять стран – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция – используют больше ста атомных подводных лодок. А первенец «Наутилус» («Nautilus») стоит в Гротоне у мемориального причала.

Марш Мендельсона

«Свадебный марш» Мендельсона получил путевку в жизнь 25 января 1858 г. 160 лет назад «Свадебный марш» Мендельсона получил путевку в жизнь Сегодня марш Мендельсона — самый популярный свадебный марш.

Всемирно признанный «Свадебный марш» Феликса Мендельсона-Бертольди был написан в 1843 году для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь» и большой известности тогда не получил. Но через пятнадцать лет произошло событие, которое стало для этого сочинения судьбоносным. Английская принцесса Виктория Адельгейд при подготовке к своему бракосочетанию с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV очень серьезно отнеслась к выбору музыкального сопровождения. Она лично выбрала два марша. Под один из них в памятный день королевской свадьбы — 25 января 1858 года — семнадцатилетнюю невесту повели к алтарю. Это был «Свадебный хор» из оперы Вагнера «Лоэнгрин».

А из церкви новоявленные супруги выходили под торжествующие звуки мелодии из поэмы «Сон в летнюю ночь». С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем. Судьба «Свадебного хора» Вагнера сложилась менее удачно.

27 января 1820 г. 198 лет назад

Открытие Антарктиды

С благословения царя Александра I, в июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция. Начальником был назначен капитан второго ранга Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, под его же началом шел трехмачтовый шлюп «Восток».

Лейтенант Михаил Петрович Лазарев являлся капитаном шлюпа «Мирный». Задача, которую поставили перед опытными мореплавателями, была очень серьезной. Необходимо было любой ценой продвинуться к Южному полюсу как можно ближе, «открывая по пути неизвестные земли».

Через шесть месяцев после отплытия, 27 января 1820 года заветный южный континент, наконец, показался первооткрывателям. Южный полюс предстал перед ними как толща льда, вся усыпанная ледяными буграми. Желая убедиться в безошибочности своего открытия, Беллинсгаузен делал три попытки подойти к самой земле, корабли обошли почти весь материк, но выйти на берег так и не удалось.

Всего плавание продолжалось 750 дней. Настойчивость мореплавателей помогла добиться отличных результатов: были открыты 28 островов в южных морях и неизвестный до того берег материка. Поход экспедиции Беллинсгаузена по справедливости считается одним из самых важных и трудных, когда-либо совершенных.

29 января 1886 г. 132 года назад

День рождения автомобиля — Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль После 1876 года, когда Николас Аугустин Отто запатентовал двигатель внутреннего сгорания, много толковых людей работали над его совершенствованием. И, может быть, родившийся в небольшом селении возле города Карлсруэ Карл Бенц остался бы одним из сонма безымянных механиков и инженеров того времени, имена которых сейчас знают только архивариусы, но случай распорядился иначе.

Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция.

Экипаж был торжественно назван Motorwagen. В 1885 году Карл впервые продемонстрировал свой трехколёсный самодвижущийся экипаж бюргерам Мангейма. Однако, новинка вызвала не столько интерес, сколько раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать.

29 января 1886 года, после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и некоторые доработки, Motorwagen получил Германский Императорский патент №37435. В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких автомобилей было создано всего три, два из которых бесследно исчезли (скорее всего, они были украдены), а третий беззаботно красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене. Состояние этого экспоната оценивается как очень хорошее, на автомобиле можно даже ездить, правда, никто этого не делает – раритеты надо беречь…

В память об этом историческом событии именно 29 января отмечается как День рождения автомобиля.

Иллюстрация: Про Переславль

http://www.calend.ru/events/