1 ноября 1941 г.

Открыт мост между США и Канадой над Ниагарским водопадом («Радужный мост»)

«Радужный мост» (Фото: Yuguesh Fagoonee, Shutterstock)

В 19 веке практически во всем мире в моду вошел туризм, в том числе и международный. И, конечно же, Ниагарский водопад стал местом паломничества многочисленных туристов из разных стран, и вскоре туризм стал основной отраслью в этом регионе.

Но для удобства передвижения требовалась переправа через реку Ниагару (которая отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио), и в 1848 году был построен сначала пешеходный, а затем и Ниагарский подвесной мост архитектора Чарльза Эллета, который в 1855 году был заменен другим подвесным мостом архитектора немецкого происхождения Джона Роблинга (впоследствии построившего Бруклинский мост в Нью-Йорке).

После окончания в США Гражданской войны (1861-1865) железная дорога New York Central стала рекламировать Ниагарский водопад как центр удовольствий и место свадебных путешествий.

В связи с возросшим железнодорожным движением в 1886 году каменно-деревянный мост Роблинга был заменен мостом Лефферта Бака, сделанного в основном из металлических конструкций. Этот мост до сих пор используется для железнодорожной переправы через реку.

Первый металлический арочный мост возле водопада был построен в 1897 году, известен сегодня как Мост стремительных водоворотов. Используется для автомобильного, железнодорожного и пешеходного движения между США и Канадой сразу за водопадами ниже по течению.

1 ноября 1941 года комиссия по мостам закончила третью переправу в непосредственной близости от водопадов, построив Радужный мост (Rainbow Bridge), используемый для автомобильного и пешеходного движения. Свое название он получил из-за радуги, постоянно висящей над водопадом, так как лучи солнца, пересекаясь с брызгами, преломляются и превращаются в радугу.

4 ноября 1890 г.

В Лондоне открылась первая электрическая линия метрополитена

Лондон — родина метро как вида транспорта

Лондон – родина метро как вида транспорта, а лондонское метро – старейшая в мире подземная городская железная дорога, существующая с 1863 года. Первый поезд состоял из 23 вагончиков без крыши и управлялся паровозом Стефенсона.

С 1890 года вместо тоннелей мелкого заложения стали строить линии на электрической тяге, которые в центре города проходят в тоннелях глубокого заложения (Tube), а на окраинах выходят на поверхность.

Первая в мире подземная электрическая дорога открылась в Лондоне 4 ноября 1890 года: это была Северная линия на участке Стоквелл – Кинг Уильям-Стрит. Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII.

Первая электрическая линия протяженностью в шесть километров называлась Metropolitan Railway, то есть «столичная железная дорога». Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое «метро».

В 1890-1904 годах были построены четыре таких линии, получившие общее наименование Индепендент-тьюб. Три более поздние линии, открытые в 1906-1907 годах, получили классификацию Йеркс-тьюб, по фамилии чикагского миллионера Йеркса, на деньги которого они были сооружены.

С этого времени началась и поэтапная электрификация паровозных линий, которая полностью завершилась к 1913 году. В настоящее время лондонский метрополитен включает в себя 270 станций, протяженность путей – более 400 километров.

Для сравнения – протяженность линий Московского метрополитена сегодня составляет более 333 км. К 2025 году планируется увеличить её до 650 километров

6 ноября 1919 г.

В Лондоне объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна

Осенью 1919 теория относительности Эйнштейна подтверждена!

В Лондоне на совместном заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества 6 ноября 1919 года объявили о триумфальном подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. Оно было представлено английским астрономом Артуром Эддингтоном (1882–1944).

Осенью 1919 года английская экспедиция в момент затмения обнаружила предсказанное Эйнштейном отклонение света в поле тяготения Солнца. При этом измеренное значение соответствовало не ньютоновскому, а эйнштейновскому закону тяготения. Сенсационную новость перепечатали газеты всей Европы, хотя суть новой теории чаще всего излагалась в беззастенчиво искажённом виде.

Изучив всесторонне результаты наблюдений за полным солнечным затмением, ученые установили, что отклонение световых лучей звезд у края солнечного диска соответствует «эйнштейновой» величине и в два раза превышает величину, «предсказанную» классической ньютоновской теорией тяготения. С этого заседания и началась поистине всемирная слава Эйнштейна. Ему отовсюду идут приглашения, он путешествует по всему миру, читая лекции.

Эйнштейна неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по физике, однако члены Нобелевского комитета долгое время не решались присудить премию автору столь революционных теорий. В конце концов был найден дипломатичный выход: премия за 1921 год была присуждена Эйнштейну за теорию фотоэффекта, то есть за наиболее бесспорную и хорошо проверенную в эксперименте работу; но текст решения содержал нейтральное добавление: «… и за другие работы в области теоретической физики».

8 ноября 1895 г.

Физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи»

Рентгеновские лучи видят насквозь… (Фото: itsmejust, Shutterstock)

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета (Бавария), экспериментируя в одиночестве в университетской лаборатории, неожиданно открыл «всепроникающие» лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют «Х-лучами» («Икс-лучами»), а в России – «рентгеновыми» или «рентгеновскими».

А дело было так. 8 ноября 1895 года, когда его ассистенты уже ушли домой, Рентген продолжал работать. Он снова включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной чёрной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалёку, начали светиться зеленоватым цветом. Учёный выключил ток – свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку, свечение в кристаллах, никак не связанных с прибором, возобновилось.

В результате дальнейших исследований учёный пришёл к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им впоследствии икс-лучами.

Эксперименты Рентгена показали, что икс-лучи возникают в месте столкновения катодных лучей с преградой внутри катодной трубки. Учёный сделал трубку специальной конструкции – антикатод был плоским, что обеспечивало интенсивный поток икс-лучей. Благодаря этой трубке (она впоследствии будет названа рентгеновской) он изучил и описал основные свойства ранее неизвестного излучения, которое получило название – рентгеновское.

Как оказалось, икс-излучение способно проникать сквозь многие непрозрачные материалы; при этом оно не отражается и не преломляется. Рентгеновское излучение ионизирует окружающий воздух и засвечивает фотопластины. Также Рентгеном были сделаны первые снимки с помощью рентгеновского излучения.

Открытие немецкого учёного очень сильно повлияло на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики.

Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, Рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике.

9 ноября 1938 г.

В Германии начались массовые погромы против евреев («Хрустальная ночь»)

Хрустальная ночь – вечная боль и память

«Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин» – серия погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

9 ноября 1938 года нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, содержавшихся евреями, разбиты – отсюда и возникло историческое название погрома.

«Хрустальная ночь» стала первым крупным погромом против евреев, который провели нацисты. Согласно оценкам историков, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев.

«Хрустальная ночь» явилась поворотным пунктом в судьбе германского и австрийского еврейства и прямым прологом одного из самых страшных преступлений нацистского режима – массового истребления евреев – Холокоста, унесшего жизни 6 миллионов человек.

10 ноября 1885 г.

В Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла

Вот какой он — первый мотоцикл

10 ноября 1885 года из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм (пригороды Штутгарта) по набережной реки Неккар с невероятной для того времени скоростью 12 км/ч пронесся первый мотоцикл.

Это был очень оригинальный велосипед с мотором. Рама так же, как и колеса, была изготовлена из дерева. Причем колес было не два, а четыре, и все вместо резиновых покрышек были сверху обиты железом. Под сиденьем располагался двигатель внутреннего сгорания мощностью 0,5 л.с.

В качестве топлива мог быть использован бензин или керосин. Чтобы запустить силовой агрегат, изначально нужно было бензиновым нагревателем раскалить медную калильную трубку, которая в дальнейшем воспламеняла горючую смесь. Двигатель запускали заводной рукояткой, и если все было хорошо, то эта операция занимала приблизительно одну минуту.

Мотоциклы появились примерно одновременно с автомобилями, а то и несколько раньше. Как правило, они рождались в мастерских будущих автопроизводителей, которые пробовали силы на более простой технике.

Представленный удивленной публике мотоцикл был сконструирован Адольфом Даймлером, сыном Готлиба Даймлера, которому, как и Карлу Бенцу, принадлежит честь создания первых получивших реальное применение автомобилей.

Непонятно для чего существующие 4 колеса объяснялись тем простым фактом, что сам конструктор не умел ездить на велосипеде, следовательно, не мог и на мотоцикле. Два боковых колесика спасали от частых падений.

Несмотря на всю примитивность первого в мире мотоцикла, основные принципы его создания были заложены. Даймлер-старший запатентовал его незадолго до этого заезда, но «изобретать мотоцикл» не торопился, считая устройство коммерчески бесперспективным. А Даймлер-младший после поездки без амортизаторов заявил, что на эту «костедробилку» больше не сядет.

11 ноября 1918 г.

Заключено Компьенское перемирие — окончилась Первая мировая война

Компьенское перемирие положило конец Первой мировой войне

Окончание Первой мировой войны утверждено подписанием перемирия между участниками Первой мировой войны (странами Антанты и Германией) 11 ноября 1918 года.

Подписание произошло в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу (во французском регионе Пикардия недалеко от города Компьень). Английский адмирал Росслин Уимисс и командующий войсками Антанты маршал Фош приняли немецкую делегацию, возглавляемую генерал-майором Детлефом фон Винтерфельдтом. В 5 часов 10 минут утра было подписано соглашение. Перемирие вступило в силу в 11 часов утра. Был дан 101 залп — последние залпы Первой мировой войны.

Эта война началась 28 июля 1914 года и продолжалась более четырёх лет. Она унесла жизни почти 10 миллионов человек. В неё были вовлечены армии 38 государств. Она положила конец старой Европе: четыре империи (Российская, Германская, Османская и Австро-Венгерская) прекратили своё существование. Но и в странах-победительницах война породила «потерянное поколение», осознавшее бессмысленность этой небывалой до той поры бойни.

Во многих странах Европы этот день до сих пор остаётся одним из главных памятных дней. Его называют по-разному: в Великобритании — это День памяти, во Франции и Бельгии — День перемирия, в Канаде — День поминовения. Но во всех этих странах его отмечают непременно со всеми подобающими торжествами и чествованием героев той войны. В честь окончания Первой мировой есть и международный День памяти погибших в этой войне.

12 ноября 1717 г.

Бесслер-Орфиреус продемонстрировал изобретенный им «вечный двигатель»

Мир полон изобретений мнимых «вечных» двигателей

Немецкий алхимик, врач, механик и легендарный мошенник-авантюрист Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус (1680–1745) 12 ноября 1717 года в присутствии известных физиков продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому (1670–1730) изобретенный им «вечный двигатель».

Все было обставлено очень солидно. Бесслер-Орфиреус запустил свое «изобретение». После запуска машины ее заперли, а проверив через две недели, убедились, что колесо двигателя вращается с прежней скоростью. Через два месяца проверку повторили. Колесо по-прежнему вращалось, а скорость его не снизилась ни на оборот. Когда об этом узнала широкая общественность – слава Орфиреуса прогремела по всей Европе. Но секрет своего устройства он тщательно скрывал.

Свой «вечный двигатель» изобретатель хотел продать за сто тысяч талеров (около двух с половиной миллионов долларов по современному курсу) и никому не соглашался раскрыть секрет изобретения до продажи. При малейшем подозрении, при малейшем намеке на то, что секрет хотят похитить, Иоганн Бесслер уничтожал чертежи и прототипы и переезжал в другой город. Немудрено, что многие считали его мошенником или безумцем.

За семь лет активных экспериментов (1712–1719) Бесслер построил более трехсот прототипов двух моделей «вечного двигателя». В первых прототипах колесо вращалось только в одну сторону, и, чтобы его остановить, требовалось приложить значительные усилия, в поздних — вал мог крутиться в любом направлении и останавливался довольно легко. Любая из конструкций Бесслера не просто находилась на энергетическом самообеспечении. Энергии хватало и на то, чтобы выполнять какую-нибудь работу: например, поднимать тяжести.

В 1727 году его служанка заявила, что все механизмы Бесслера приводились в движение вручную. Позднее показания служанки были признаны недостоверными, но репутация изобретателя была безвозвратно загублена. В последующие годы все попытки изобретателя продать свое творение, замаскировав его под более привычные для обывателя устройства (самоиграющий орган, неиссякающий фонтан и т. д.), успеха не имели.

Был ли Бесслер мошенником, гениальным инженером или безумцем, наверное, уже не узнать. Принципы действия его двигателей точно не известны. Тем не менее, и сегодня многие верят, что Иоганну Бесслеру удалось в начале восемнадцатого века построить «вечный двигатель», тайна которого канула в лету вместе со своим создателем.

14 ноября 1888 г.

В Париже был торжественно открыт Институт Пастера

Институт Пастера. Здание музея и усыпальница Пастера (Фото: wikipedia.org)

В Париже в присутствии президента Франции Мари Франсуа Сади Карно (1837–1894) 14 ноября 1888 года был торжественно открыт Институт Пастера (фр. Institut Pasteur), построенный и оснащенный на средства, собранные по международной подписке.

Первым директором института был назначен основоположник микробиологии Луи Пастер (1822–1895), для успешной работы которого, собственно, и создавалось это научное учреждение.

Институт Пастера является одним из мировых лидеров в изучении инфекционных заболеваний. Здесь были сделаны важнейшие открытия, которые привели к успешной борьбе против таких вирулентных заболеваний как дифтерия, столбняк, туберкулёз, полиомиелит, грипп, жёлтая лихорадка и чума. В 1983 году здесь был открыт вирус ВИЧ.

С 1908 года восемь учёных института стали лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии, один из которых – русский ученый Илья Ильич Мечников (1845–1916), удостоенный этой почетной награды в 1908 году.

Мечников переехал в Париж в 1887 году, получив для исследований лабораторию в созданном Луи Пастером институте. С 1905 он занимал пост заместителя директора этого института.

Сегодня Институт Пастера является старейшим и крупнейшим научно-практическим учреждением микробиологического, эпидемиологического и иммунологического профиля. Он занимается исследованиями в области биологии, микроорганизмов, инфекционных заболеваний и вакцин. Здесь насчитывается более 100 научно-исследовательских лабораторий, располагается богатая библиотека, при институте также имеются научно-исследовательские и учебные отделения, лаборатории, производящие различные вакцины и сыворотки, больница, школа по подготовке среднего медицинского персонала. К тому же Институт Пастера — это центр сети научно-исследовательских учреждений, включающей 24 института за пределами Франции, в том числе Институт Пастера в Санкт-Петербурге.

15 ноября 1971 г.

Фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор — модель 4004

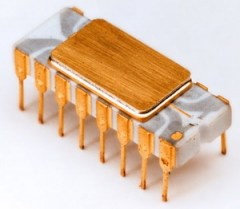

Эволюционный процесс, который привел к современным микрокомпьютерам, был чрезвычайно быстрым. Хотя при создании машины, известной как «персональный компьютер», было использовано большое число открытий и изобретений, следует упомянуть событие, ставшее важнейшей вехой в истории науки. Микропроцессор Intel® 4004, появившийся 15 ноября 1971 года, начал революцию в электронике, изменившую мир.

До 4004 на рынке не было программируемых микропроцессоров. Они стали первыми процессорами, сделавшими программное обеспечение важным элементом проектирования микроэлектроники.

В 1969 году фирма Intel внесла волнение в электронную индустрию, выпустив ИС с памятью 1 Кбит, которая была намного больше любой другой, имевшейся в то время. Из-за успеха этой фирмы в разработке и производстве микросхем с ней связалась японская фирма Busicomp, производящая калькуляторы и предложила выпустить 12 микросхем для одного из своих калькуляторов.

Инженеры фирмы Intel взяли 12-чиповую разработку и объединили все желаемые функции и возможности в одной родовой многоцелевой микросхеме. Эта ИС отличалась от предыдущих разработок, которые были запрограммированы для одной цели с помощью встроенных инструкций.

Концепция состояла в том, чтобы сконструировать почти полное вычислительное устройство на одной микросхеме. Четырехбитовый микропроцессор Intel 4004 стал именно таким устройством. Он был размером с ноготь, и имел такую же вычислительную мощность, как первый электронный компьютер ENIAC, созданный в 1946 году, занимавший целую комнату и использовавший 18000 вакуумных трубок.

17 ноября 1869 г.

Суэцкий канал был открыт для судоходства

Суэцкий канал оказал немедленное и неоценимое значение на мировую торговлю (Фото: Marzolino, Shutterstock)

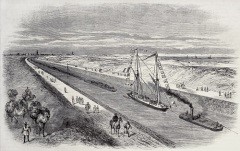

На северо-востоке Египта 17 ноября 1869 года состоялась торжественная церемония открытия Суэцкого канала, соединившего Средиземное и Красное моря, для судоходства. Первой по каналу прошла яхта «Эгль», на борту которой находились французская императрица Евгения, супруга Наполеона III, и главный строитель канала – французский инженер виконт Фердинанд Мари де Лессепс.

На первых этапах строительных работ земляные работы проводились с использованием принудительного труда бедных слоев населения Египта. С технической точки зрения строительство, которое велось 11 лет, не было слишком сложным: это был просто ров длиной 163 км, безо всяких шлюзов. Тем не менее, проект этот буквально разорил Египет, и в 1876 году страна была объявлена банкротом. Это повлекло за собой установление над ней финансового контроля держав-кредиторов – Франции и Англии.

Канал оказал немедленное и неоценимое значение на мировую торговлю. Шестью месяцами ранее была введена в действие Первая Трансконтинентальная Железная Дорога, и весь мир можно было теперь обогнуть в рекордные сроки.

Канал позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. До открытия канала, транспортировка осуществлялась путем разгрузки кораблей и сухопутной перевозкой между Средиземным и Красным морями. Канал сыграл также важную роль в экспансии и дальнейшей колонизации Африки.

На сегодняшний день Суэцкий канал является главным бюджетообразующим проектом Египта. По словам некоторых специалистов, канал дает стране даже больше средств, чем добыча нефти, и намного больше, чем развитая инфраструктура туризма.

20 ноября 1945 г.

Начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступниками Третьего рейха

Нюрнбергский процесс — первый в истории международный суд, признавший агрессию тягчайшим уголовным преступлением

Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников, который начался 20 ноября 1945 года. Он проходил в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия) и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие.

Всем им было предъявлено обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности — убийство военнопленных и гражданского населения, жестокое обращение с ними, разграбление собственности, установление системы рабского труда.

Также ставился вопрос о признании преступными таких организаций фашистской Германии, как руководящий состав Национал-социалистской партии, штурмовые (СА) и охранные отряды (СС), служба безопасности (СД), государственная тайная полиция (гестапо), правительственный кабинет и генштаб.

В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, рассмотрены многочисленные показания и документальные доказательства. Для координации действий по расследованию и поддержанию обвинения был образован Комитет из главных обвинителей: от СССР — Руденко, от США — Джэксон, от Великобритании — Шоукросс и от Франции — де Ментон. Председателем суда был представитель Великобритании Д.Лоуренс.

30 сентября – 1 октября 1946 года был оглашен приговор. Все подсудимые, кроме троих, были признаны виновными в предъявленных обвинениях и приговорены: часть — к смертной казни через повешение, другие — к пожизненному заключению. Лишь единицы получили сроки от 10 до 20 лет тюрьмы. Трибунал признал преступными организациями СС, гестапо, СД и руководящий состав нацистской партии.

Ходатайства осужденных о помиловании были отклонены Контрольным советом, и в ночь на 16 октября 1946 года приговор о смертной казни был приведён в исполнение. Суды над военными преступниками меньшей величины продолжались в Нюрнберге вплоть до 1950-х годов, но уже в американском суде.

Нюрнбергский процесс — первый в истории международный суд, признавший агрессию тягчайшим уголовным преступлением, наказавший как уголовных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, истреблении миллионов невинных людей.

24 ноября 1859 г.

В продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов»

Огромный по тем временам тираж книги Дарвина «Происхождение видов» был раскуплен за день

В книжных лавках Лондона 24 ноября 1859 года в продаже появился зеленый томик книги Чарльза Дарвина под названием «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» (англ. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life), в которой основной движущей силой эволюции Дарвин назвал естественный отбор и неопределённую изменчивость.

Огромный по тем временам тираж книги в 1250 экземпляров был раскуплен за день, который ознаменовал собой появление в мировой науке теории эволюции живой природы, ставшей краеугольным камнем современной биологии, или дарвинизма.

Чарльз Роберт Дарвин (1809-1882) — английский естествоиспытатель, натуралист и путешественник, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук. Обобщив результаты собственных наблюдений и достижения современной ему биологии и селекционной практики, он вскрыл основные факторы эволюции органического мира.

После выхода книги в свет во всем мире бушевали страсти и шла борьба мнений — за дарвинизм с одной стороны, против дарвинизма — с другой. Гудели аудитории, волновались ученые и публицисты, одни клеймили Дарвина, другие им восхищались, а Чарльз Дарвин продолжал работать.

Он написал еще три книги по вопросам эволюции, существование которой было признано большинством учёных ещё при жизни Дарвина, в то время как его теория естественного отбора, как основное объяснение эволюции, стала общепризнанной лишь в 30-х годах 20-го столетия.

Идеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и составляют основу биологии, как обеспечивающие логическое объяснение биоразнообразия. Ортодоксальные последователи учения Дарвина развивают направление эволюционной мысли, носящее его имя (дарвинизм).

25 ноября 1867 г.

День изобретения динамита

25 ноября 1867 года вошло в историю как День изобретения динамита. В действительности, динамит был изобретён несколько раньше. Но патент, подтверждающий авторство и права на производство этого взрывчатого вещества, был получен именно в этот день шведским химиком, инженером и изобретателем, чьё имя если и не ассоциируется у большинства людей с изобретением динамита, то уж вне всяких сомнений известно по ежегодно вручаемой премии за достижения в различных областях науки, учреждённой им ещё при жизни в собственном завещании. Речь идёт о Нобелевской премии и человеке, благодаря которому она появилась – Альфреде Бернхарде Нобеле.

Появлению динамита предшествовало другое открытие в области химии, сделанное итальянским учёным Асканьо Собреро. Если мы обратимся к справочной литературе, то узнаем, что помимо того, что слово «динамит» греческого происхождения и переводится с греческого языка как «сила», сам по себе динамит – это взрывчатое вещество, изготовленное на основе… А на основе чего? В 1847 году Асканьо Собреро в ходе проведения опытов с глицерином и кислотами сумел синтезировать новое химическое вещество – нитроглицерин, изобретение которого имело в дальнейшем интересное продолжение.

Кстати, использование нитроглицерина продолжается и по сей день в области фармакологии, а вот такая его характеристика, как взрывоопасность сразу же заинтересовала учёных, промышленников и военных.

В чистом виде нитроглицерин крайне неустойчив и взрывоопасен, что не только лишает возможности использовать его как самостоятельное взрывчатое вещество, но и создаёт трудности при его хранении и транспортировке. Требовался какой-то стабилизатор, поиском которого и занялся Альфред Нобель, параллельно занимаясь производством нитроглицерина на семейных заводах и экспериментируя над его безопасностью производства и использования.

Поиском стабилизатора занимались и в России. Ещё в период Крымской войны 1853-1856 годов русский химик Н.Н. Зинин работал над тем, чтобы наладить массовое производство нитроглицерина в России и высказывал идеи о необходимости использование его для гранат в армии, а также для горнорудной промышленности. Поддерживал его в этих исследованиях и трудах военный инженер В.Ф. Петрушевский, который и начал производство нитроглицерина в России.

И вот 25 ноября 1867 года Альфред Нобель получил патент на взрывчатое вещество, названное динамитом. Именно ему удалось в результате наблюдений и экспериментов выяснить, что хорошими стабилизирующими свойствами по отношению к нитроглицерину обладает вещество диатомит или кизельгур, известный ещё и под названием инфузорная земля или горная мука, являющаяся по своей сути осадочной горной породой.

Смешанный в определённой пропорции новый состав, обладавший несравненно большей устойчивостью по сравнению с нитроглицерином, снабжённый капсюлем-детонатором (изобретённый тем же Альфредом Нобелем) мог теперь массово использоваться в горнорудной промышленности. Военные же не спешили с принятием динамита на вооружение, по причине недостаточной устойчивости, которая всё ещё оставалась таковой для особенностей применения в боевых условиях, а также длительного хранения на складах.

Примерно в то же время (конец 1860-х годов) в России В.Ф. Петрушевским было предложено использовать в качестве стабилизатора нитроглицерина оксид магния. Полученное, таким образом, взрывчатое вещество получило название «Русский динамит Петрушевского». Однако судьба не благоволила русскому изобретателю в работах в этом направлении. Взрыв на заводе в Петергофе положил конец дальнейшей практике учёного с нитроглицерином и производимым на его основе взрывчатым веществом.

Зато изобретение Нобеля, в силу своей возможности изготовления в ограниченных количествах кустарным способом, стало печально известным и привело к тому, что в России оно было очень популярным у политических противников монархии – сторонников террора. Практически все бомбы, мины и метательные снаряды, собранные в подпольных лабораториях членами «Народной воли», были сделаны на основе динамита или «гремучего студня».

И хотя использование динамита и взрывчатых веществ на основе нитроглицерина применялось в горнодобывающей промышленности и дорожно-тоннельном строительстве (вплоть до середины 20 века), но именно изобретение динамита, как оружия террористов, сделало имя Альфреда Нобеля, исповедовавшего всю жизнь идеи пацифизма, известным всему миру.

28 ноября 1943 г.

В Тегеране открылась конференция «большой тройки»

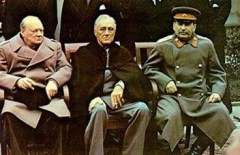

В Тегеранской конференции приняли участие руководители трех стран – СССР, США и Великобритании — Сталин, Рузвельт и Черчилль

28 ноября 1943 года в Тегеране состоялось открытие конференции, в которой приняли участие руководители трех стран – СССР, США и Великобритании – Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Это была первая конференция «Большой Тройки» за время Второй мировой войны, цель которой было — разработать окончательную стратегию борьбы против гитлеровской Германии и её союзников.

На три дня конференции город был полностью блокирован войсками и спецслужбами. В Тегеране приостановили деятельность всех СМИ, отключили телефон, телеграф и радиосвязь. Даже семьи советских дипломатов были временно «эвакуированы» из зоны предстоящих переговоров.

На конференции четко обозначилось стремление Рузвельта и Сталина договориться. Черчилль же первоначально держался прежней стратегии изоляции русских, в этом отношении он был консервативнее и не особенно верил в послевоенное сотрудничество с СССР.

На конференции четко обозначилось согласие западных союзников пойти навстречу Сталину в территориальном вопросе. Здесь же была сделана заявка на то, что послевоенный мир будет управляться четырьмя державами (СССР, США, Англия, Франция), действующими под эгидой новой международной организации.

Для СССР это был колоссальный прорыв; США также впервые после Вильсона брали на себя глобальные функции; роль же Великобритании относительно уменьшалась. Поэтому Черчилль сомневался в эффективности будущей международной Организации Объединенных Наций (ООН), он видел за этой идеей план оттеснить Великобританию на периферию международной политики.

В заключение конференции 1 декабря была принята Декларация о совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве, а также достигнута договоренность об открытии Второго фронта в Европе в мае 1944 года.

В ответ Сталин дал обещание о готовности СССР после разгрома гитлеровской Германии вступить в войну против Японии. Тегеранская конференция укрепила сотрудничество главных держав антифашистской коалиции и согласовала планы военных действий против Германии.

Иллюстрация:

dumrt.ru

Источник: http://www.calend.ru/events/