Фото: infourok.ru

img14.jpg

Аннотация

Теория относительности (ТО) заняла своё место на физическом Олимпе. И нет человека, который не слышал бы об этом детище гениального Эйнштейна. Как ни странно, в эту теорию верят практически все. Почему верят? Так ведь она просто постулирована – никто и никогда её не доказывал. Да, практика подтверждает верность ТО, но… Но она не становится от того верной. Приборы фиксируют не время и пространство, а информацию о времени и о пространстве. И если эта информация подверглась искривлению, то сие вовсе и не значит, что искривились и собственно параметры.

Я написал книгу, в которорй многажды доказываю неверность этой теории. Здесь предлагается только одна глава ( в книге их 46).

Annotation

The theory of relativity (MOT) has taken its place on the physical Olympus. And there is no person who would not hear about this brainchild of the genius Einstein. Strangely enough, almost everyone believes in this theory. Why do they believe? So after all, she was simply postulated — no one ever proved it. Yes, practice confirms loyalty to MOT, but … But it does not become true from that. Devices do not record time and space, but information about time and space. And if this information has undergone a curvature, then this does not mean at all that the parameters themselves have also bent.

I wrote a book in which I argue many times that this theory is wrong. Here only one chapter is offered (in their book 46).

Ключевые слова

теория относительности эйнштейн время пространство лоренц исо

Keywords

theory of relativity einstein time space Lorentz irs

Глава XVII

ЭТО БЫЛО НЕВОЗМОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ!

«Таковского предмета

Не можно не приметить»

Автор

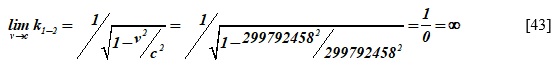

Предположим, что у нас имеется некая инерциальная система отсчёта (ИСО), движущаяся относительно второй [инерциальной] со скоростью, стремящейся к скорости света. Согласно теории относительности и время, и пространство, и масса претерпевают искривления. И коэффициент этого искривления также будет стремиться к бесконечности.

Отлично. Принимается. Но – воля-то наша! – мы придумываем третью ИСО и заставляем её двигаться строго по вектору первой, однако со скоростью вдвое меньшей. Расчёты показывают, что коэффициент искривления первой системы относительно третьей будет равняться.

Но ведь и коэффициент искривления третьей системы относительно второй, принятой нами за неподвижную, также будет равняться K3-2=1,154701. Математика утверждает, что в таком случае коэффициент искривления первой ИСО относительно второй через посредство третьей вычисляется по следующей формуле

Заметим вот что: наши вычисления – вполне корректны. Усмотреть в них ошибки или натяжки ни с точки зрения физики, ни с точки зрения математики просто невозможно. В самом деле, физика вполне допускает существование трёх предложенных нами систем. А математика… Здесь всё очевидно…

Интересное дело получается! Ежели глядеть непосредственно из системы в систему, то коэффициент искривления стремится в бесконечность, а если опосредованно – через промежуточную систему, – то коэффициент искривления становится не просто конечным, но даже «умещается» в самое начало первого порядка!!! То есть, этот самый коэффициент значительно более зависит от точки зрения, нежели от скорости…

Элементарная математика не оставляет камня на камне от преобразований Лоренца, положенных в основу теории относительности. А отсюда вытекает и несостоятельность самой теории относительности.

Да, в данном месте окончательно и бесповоротно доказано: Эйнштейн был неправ. На этом можно было бы и завершить свои исследования, но нам интересно добраться и до физического смысла ошибки великого физика.

И потому продолжим…

То есть, кто помешает нам использовать бесконечное количество промежуточных инерциально-безынерциальных систем? Не забывайте о том, что сами по себе эти системы абстрактны, а посему никаких ограничений в их выборе быть не может! И в результате мы выполним процесс сведения времени-пространства от системы, движущейся со скоростью света, к системе, находящейся в неподвижности, таким образом, что искривления не будет вовсе.

Наверное, здесь мы обязаны отметить, что относительность получается какой-то относительной.

Конечно, из проделанного эксперимента мы обязаны сделать вывод. А он вовсе и не сложен.

Впрочем, не станем торопиться. Обратимся опять к героям главы «Близнецы, но не ровесники» Петеру и Паулю. Вы помните, Петеру кажется, что искривления происходят в системе Пауля, а Паулю кажется, что искривления имеют место в системе Петера. Но!!! Но каждый наблюдает полный порядок в собственной системе. А так не бывает.

И автор, и толкователи теории относительности относительно близнецов ввели нас в заблуждение. На самом деле есть и вторая пара близнецов – «картинки», наблюдаемые Паулем и Петером! Они похожи, словно однояйцовые близнецы!!! Но и это – не всё!

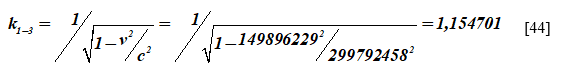

А теперь вернёмся к тем самым преобразованиям Лоренца, которые были использованы Эйнштейном для создания теории относительности. Для тех, кто не в курсе – Лоренц никакого отношения к теории относительности не имел. Просто Эйнштейн использовал его уравнения. Но вы же понимаете, человек, никогда не знавший европейской одежды, надевая жилет, может перепутать, где зад, а где перед…

Вот и попытаемся разобраться…

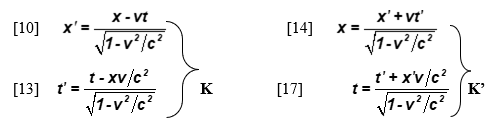

Обратите, пожалуйста, внимание и на эти четыре пары близнецов. Да, формулы совершенно одинаковы. И какая квадрига к какой именно инерциальной системе относится, зависит только от нашего выбора. Впрочем, теперь нас будут интересовать лишь две пары уравнений.

Вы полагаете, что мы уподобимся Эйнштейну и забудем о «двух парах средних»? Как бы не так – в своём месте отдадим должное и им… А пока… Пока продолжим…

Физики больше ста лет твердили, что абсолютно одинаковые формулы способны вызывать различные эффекты: «улётный» близнец видит якобы мнимую «картинку», действительности не соответствующую, а оставшийся – «картинку» вещественную, ту, что соответствует действительности. Да может ли такое быть?!! Простите! У Эйнштейна получается так, что формулы сами по себе, а «картинки» сами по себе. Повторяем: так не бывает!

Что же получается в действительности?

А вот что.

Да, пусть Пауль улетел. Уравнения говорят о том, что «искривления» имеют место? Так. Но!!! Но ведь очевидно же, что у нас никаких изменений не произойдёт, да и произойти не может! И потому автор теории относительности вопреки использованным чужим формулам заявляет, что искривление оказывается односторонним! Петер продолжает жить в нормальном пространственно-временном континууме. А вот у Пауля…

Удивительно, но физики почему-то более века принимают на веру эту забавную игру. Ну, как не вспомнить андерсеновскую сказку о голом короле?!!

Извините!

Мы должны не домысливать, а руководствоваться конкретными формулами. А они не могут вызывать разные эффекты, и потому: либо обе «картинки» должны быть вещественными, либо обе «картинки» должны быть мнимыми. Подчёркиваем: в последнем предложении мы использовали строгую разделительную дизъюнкцию: «либо-либо», то есть разнобой в «картинках» исключается полностью.

И потому, учитывая, что мир Петера не изменился в связи с путешествием брата, мы обязаны констатировать и отсутствие изменений в ИСО Пауля.

Вы скажете, что так быть не может – мол, формулы утверждают… И мы согласимся: да, не может. Если использовать формулы, не понимая их смысла.

То есть, именно в этом месте у нас появились основания для того, чтобы сделать следующее заявление.

Формулы Лоренца не отражают действительную картину, если их применять к исследованию механического движения.

А что же описывают эти формулы? Ну, не всё сразу…

Впрочем…

Кое-что можно сказать уже и теперь. Есть такое понятие – симметрия. И эта симметрия явно выражена в преобразованиях Лоренца. Разумеется, учёного менее всего интересовали впечатления наблюдателей. Да и не думал он о таковых, занимаясь проблемами теории поля. И вот для этой теории, точнее для уравнений Максвелла он и предложил 8 своих формул. Лоренц понимал: симметрия существует. Чисто физическая, а не антропогенная. И вот почему им было написано не четыре, а повторяем, восемь уравнений.

Однако восемь уравнений никак не вписывались в теорию относительности – каждому дураку ясно: если бы формулы действительно работали, то достаточно было бы включить любой (подчёркиваем: любой!!!) источник света, и на Земле начались бы катаклизмы… Между тем, света на планете хватало, хотя тьмы было, кажется, больше, а катаклизмы ни коим образом не были связаны ни с искривлением пространства, ни с искривлениями времени. И потому второй квартет из преобразований Лоренца для теории относительности оказался невостребованным. Оно так бывает: влезая в чужой пиджак, мы всегда рискуем: он может оказаться либо больше, либо меньше по размеру. А ведь, как утверждает классика, «главное, чтобы костюмчик “сидел”»…

Здесь надобно отметить, что отказаться от половины уравнений Лоренца Эйнштейн то ли не сумел, то ли не посмел, то ли не догадался… И потому предложил оригинальный ход: «левые» четыре выражения описывают якобы действительные явления, а «правые» – мнимые. То есть, наоборот… Или, нет… Задом наперёд… И опять не так…Тьфу… В общем это зависит от того, кто движется относительно того, кто… И снова ничего не получилось: движение – штука относительная… Нет, мы здесь вовсе и не о теории относительности… Да…

Но Вы-то, уважаемый слушатель, нас поняли, да? Вот так и была рождена «теория относительности», подразумевающая наличие искривлений не только во времени и в пространстве, но и в сознаниях физиков.

В одной из последующих глав мы покажем интересный эксперимент, иллюстрирующий искривление и в несколько иной области.

А пока…

А пока рассмотрим следующий пример: выберем две опоры ЛЭП,[1] находящиеся в пределах взаимной видимости. Закрепим две видеокамеры так, чтобы они снимали друг друга. И включим режим съёмки. А утром посмотрим, что получилось. В начале первой плёнки всё нормально: на кадрах есть и вторая опора и вторая камера. Перемотаем плёнку и посмотрим кадры, снятые в 1 час ночи: ни второй опоры, ни второй камеры нет. Странно, но точно такой же казус будет замечен и на плёнке второй камеры. Впечатление такое, что опоры просто ушли со своих мест.

Но!!! Но мы-то знаем, что виной всему – отсутствие надлежащей освещённости! То есть, здесь казус объясняется искажением информации.

А вот теперь пора и вывод сделать. Разумеется, мы опять возвращаемся к теории относительности.

На самом деле искривляется не пространственно-временной континуум, но лишь информация о нём.

Ниже мы опять обратимся к этому тезису и рассмотрим его более детально.

Заметим, что именно здесь был вбит самый большой гвоздь в гроб теории относительности. То есть, тех трёх формул, которые мы привели в начале настоящей главы [43], [44], [45], вполне достаточно для того, чтобы об этой теории уже и не вспоминалось. А наш анализ последних четырёх формул [10], [13], [14], [17] – вроде осинового кола, вбитого в тело теории, бывшей вампиром и по смерти автора…Но!!! Но дело в том, что мы привыкли к многоплановым доказательствам.

Вы полагаете, что интрига пропала – всем всё стало ясно? Наверное, так: всем, да не всё… Дело в том, что Эйнштейн не потрудился объяснить физический смысл процессов, протекающих при субсветовых скоростях. И мы так поняли, что эту задачу придётся решать нам. Вот и продолжим свои изыскания.

[1] ЛЭП – линия электропередачи.

Иллюстрация: youtube.com