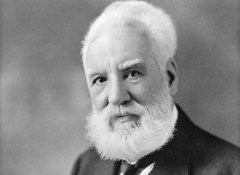

Александр Белл

американский ученый, изобретатель и бизнесмен, основоположник телефонии

Александр Белл

Телефон, самое знаменитое из изобретений Белла, сделал его богатым. Но большая часть научных трудов и изобретений Белла была посвящена усовершенствованию средств общения для глухонемых. Он читал лекции и занимался с глухонемыми учениками, многих из которых научил говорить…

Александр Грехам Белл (англ. Alexander Graham Bell) родился 3 марта 1847 года в шотландском городе Эдинбурге. В 13 лет Белл окончил Королевскую школу в Эдинбурге. А в свои 16 лет получил должность учителя красноречия и музыки в Академии Уэстон-Хауз. В 1870 году Белл обосновался в городе Брэнтфорд, провинция Онтарио.

Еще в Шотландии Белл начал интересоваться возможностью передачи сигнала по каналам электросвязи. В Канаде он продолжил заниматься изобретательством, в частности, создал электрическое фортепиано, приспособленное для передачи музыки по проводам.

В 1876 году он получил патент, описывающий «метод и аппарат… для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических волн». Фактически речь шла о телефоне.

В 1877 году он вместе с двумя партнерами основал компанию «Белл телефон», а год спустя в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, представил работу первого телефонного коммутатора. В этом же году Белл женился на своей ученице Мейбел Хаббард, а в 1882 году он стал гражданином США. Национальное географическое общество США создано при участии Белла.

Белл скончался 2 августа 1922 года в своём поместье Бейнн-Брей близ города Баддек (канадская провинция Новая Шотландия). После его смерти все телефоны Соединённых Штатов были отключены на минуту молчания в честь памяти Белла.

ХХХ

Артур Корнберг

американский биохимик, Нобелевский лауреат

3 марта 1918 — 26 октября 2007

Артур Корнберг

Артур Корнберг родился 3 марта 1918 года в Бруклине (США), в семье польских иммигрантов. Он окончил Сити-колледж в Нью-Йорке и Рочестерский университет.

В 1942 году служил офицером медицинской службы Береговой охраны США. Затем в течении десяти лет (1942–1952) работал в Национальном институте здоровья в Бетесде, а в 1947 году – в Медицинской школе Нью-Йоркского университета в качестве приглашенного исследователя в лаборатории Очоа. В 1953-1959 годах Корнберг руководил отделом микробиологии университета Дж.Вашингтона в Сент-Луисе (штат Монтана, США), с 1959 года он – профессор факультета биохимии Станфордского университета, до 1969 года – декан факультета.

Артур Корнберг — признанный авторитет в области биохимии ферментов. Его ранние работы посвящены промежуточным продуктам метаболизма и ферментам, участвующим в их образовании. Он проводил исследования, которые привели к открытию химических реакций, ответственных за синтез флавинадениндинуклеотида и дифосфоуридиннуклеотида – коферментов, участвующих в окислительно-восстановительных процессах в клетке.

Исследуя механизм синтеза нуклеотидов – мономерных единиц ДНК и РНК, – Корнберг подошел к проблеме их соединения друг с другом (полимеризации).

Он выделил и очистил фермент, называемый теперь ДНК-полимеразой, который катализирует копирование ДНК при делении клетки. Используя в качестве матрицы природную ДНК, Корнберг впервые осуществил синтез функционально активной ДНК in vitro.

Его работы открыли новые направления не только в биохимии и генетике, но и в лечении наследственных заболеваний и рака.

В 1959 году Артур Корнберг был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие механизма биосинтеза нуклеиновых кислот.

Член Национальной академии наук США, Американской академии наук и искусств и Американского общества ученых-биологов, иностранный член Лондонского королевского научного общества, лауреат нескольких медицинских премий, Артур Корнберг является автором книг по биосинтезу и синтезу ДНК.

Он был трижды женат. Его первая супруга (с 1943 года) — Сильви Рут Леви умерла в 1986 году. В этом браке родились три сына. Вторая жена — Шарлин Уолш Ливеринг, с которой они поженились в 1988 году (умерла в 1995). В третий раз ученый женился в 1998 году на Кэролин Диксон.

Артур Корнберг прожил наполненную научную жизнь и умер 26 октября 2007 года в Стэнфорде (штат Калифорния, США) в возрасте 89 лет от простудного заболевания.

ХХХ

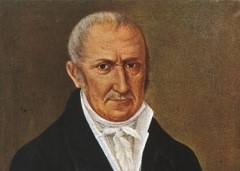

Алессандро Вольта

итальянский физик и физиолог

18 февраля 1745 — 5 марта 1827

Алессандро Вольта

Алессандро Вольта родился 18 февраля 1745 года в старинной аристократичной семье, в городке Комо близ Милана (Италия). Учился в школе ордена иезуитов в Комо, где обнаружил способности к риторике и проявил интерес к естественным наукам. В 1774-1779 годах преподавал физику в гимназии в Комо, в 1779 году стал профессором университета в Павии. С 1815 года Вольта – директор философского факультета в Падуе.

Работы Вольта посвящены электричеству, химии и физиологии. Вольта изобрёл ряд электрических приборов (электрофор, электрометр, конденсатор, электроскоп). В 1776 году Вольта обнаружил и исследовал горючий газ (метан).

В 1792-1794 годах, заинтересовавшись «животным электричеством», открытым Л.Гальвани, Вольта провёл ряд опытов и показал, что наблюдаемые явления связаны с наличием замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных металлов и жидкости. Вольта считал причины «гальванизма» физическими, а физиологические действия – одними из проявлений этого физического процесса.

Проведя опыты с разными парами электродов, Вольта установил, что физиологическое раздражение нервов тем сильнее, чем дальше отстоят друг от друга два металла в следующем ряду: цинк, оловянная фольга, олово, свинец, железо, латунь и т.д. до серебра, ртути, графита. Этот знаменитый ряд напряжений (активностей) Вольта и составлял ядро эффекта; мышца лягушки была лишь пассивным, хотя и очень чувствительным электрометром, а активными звеньями являлись металлы, от контакта которых и происходила их взаимная электризация.

Проводя многочисленные сравнительно-физиологические опыты, Вольта наблюдал у животных большую электрическую возбудимость нервов по сравнению с мышцами, а также гладкой мускулатуры кишечника и желудка по сравнению со скелетной. Он обнаружил (1792-1795) электрическую раздражимость органов зрения и вкуса у человека. Эти работы имели большое значение в истории методов физиологического эксперимента.

В 1800 году Вольта изобрёл так называемый Вольтов столб – первый источник постоянного тока. Изобретение вольтова столба доставило Вольта всемирную славу и оказало огромное влияние не только на развитие науки об электричестве, но и на всю историю человеческой цивилизации. Вольтов столб возвестил о наступлении новой эпохи – эпохи электричества.

Вольта был избран членом Парижской и других академий наук, Наполеон сделал его графом и сенатором Итальянского королевства. Именем Вольта названа единица электрического напряжения – Вольт.

Умер Алессандро Вольта 5 марта 1827 года в родном городке Комо.

ХХХ

Пауль Эрлих

немецкий врач, бактериолог, основоположник химиотерапии, Нобелевский лауреат

14 марта 1854 — 20 августа 1915

Пауль Эрлих родился 14 марта 1854 года в городе Штрелен (ныне Польша), в обеспеченной еврейской семье. На интересы Пауля уже в раннем детстве оказал влияние его дед, читавший лекции по физике и ботанике в местных учебных заведениях.

В 1872 году Пауль поступил в университет Бреслау. Но проучившись один семестр, он перешел в Страсбургский университет, где проявились его большие способности к химии, хотя формально он и не занимался ею. Спустя два года он вернулся в Бреслау и выполнил здесь основную часть работ, необходимых для получения медицинского диплома, который ему вручили в Лейпцигском университете в 1878 году.

Окончив учебу, Эрлих работал в различных областях медицинской биологии, химии, экспериментальной патологии и терапии. В этот период он создал способ различения отдельных форм лейкоцитов. Высказал идею о том, что клетки, ответственные за иммунные реакции, имеют на поверхности антигенраспознающие структуры – рецепторы. Это открытие сыграло важнейшую роль в развитии гематологии и иммунологии.

Начиная с 1891 года Эрлих стал разрабатывать методы лечения инфекционных болезней с помощью химических веществ. Он установил факт приобретения микроорганизмами устойчивости к химиотерапевтическим препаратам. Мировую славу Эрлиху принес разработанный им «препарат 606» (сальварсан), который оказался высокоэффективным при лечении сифилиса.

В 1901 году Пауль Эрлих начал работать над проблемой злокачественных опухолей. Он предложил много важных для клинической практики лабораторных реакций. Нобелевская премия присуждена ему (совместно с И.И. Мечниковым) за работы в области иммунологии.

Пауль Эрлих умер 20 августа 1915 года в Бад-Хомбурге (Германия).

ХХХ

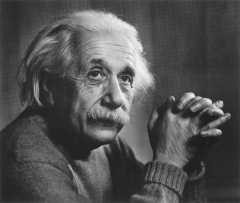

Альберт Эйнштейн

немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат

14 марта 1879 — 18 апреля 1955

Альберт Эйнштейн родился в бедной еврейской семье в немецком городе Ульме 14 марта 1879 года. Начальное образование Альберт получил в католической школе Мюнхена. Там ему привили чувство религиозности. Однако вскоре Альберт увлекся чтением научной литературы, и для него больше не существовало никаких авторитетов, кроме Науки.

Во время учебы в гимназии Альберт Эйнштейн считался проблемным учеником. Он постоянно спорил с учителями и несерьезно относился ко всем предметам, кроме математики и латыни. В 1895 году Альберт провалил экзамены в Политехникум в Цюрихе. Год спустя он сделал вторую попытку, и она ему удалась. Учеба в Политехникуме ему нравилась, там же он познакомился со своей будущей женой Милевой Марич.

После окончания Политехникума Эйнштейн долгое время не мог найти постоянное место работы. Он продолжил дальнейшее изучение физики и в 1901 году опубликовал свою первую статью «Следствия теории капиллярности». 1905 год стал так называемым «Годом Чудес». Альберт опубликовал три статьи, которые полностью перевернули весь научный мир. В числе этих открытий была так называемая специальная теория относительности, которая через 10 лет выросла в общую теорию относительности – одну из самых значительных теорий Эйнштейна. По сути Эйнштейн стал творцом теоретической физики в ее современном варианте.

Также в этот период им были сформулированы квантовая теория фотоэффекта и теория броуновского движения — работы, благодаря которым Эйнштейн получил признание как ученый. В 1909-1911 годах он был профессором Цюрихского университета, затем год работал в Немецком университете в Праге, в 1912-1914 годах — в Цюрихском политехникуме, а в 1914-1933 годах занимал пост профессора Берлинского университета и директора Физического института.

В 1921 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике — за заслуги в области теоретической физики и особенно за открытие законов фотоэффекта.

В 1933 году после прихода к власти Гитлера он уехал из Германии и больше туда не вернулся. До конца жизни он жил и работал в США — был профессором Института перспективных исследований в Принстоне. После окончания Второй мировой войны Эйнштейн стал активным сторонником мира.

Величайший ученый, основоположник многочисленных теорий, Эйнштейн до конца жизни оставался открытым, скромным и приветливым человеком. Несмотря на свой колоссальный научный авторитет, он не страдал излишним самомнением, охотно допускал, что может ошибаться, и если это случалось, публично признавал свое заблуждение. Он был членом многих академий наук мира, в том числе иностранным членом Академии наук СССР.

Умер Альберт Эйнштейн 18 апреля 1955 года в Принстоне (Нью-Джерси, США), тело его было кремировано, а прах развеян.

ХХХ

Жорес Алферов

советский и российский физик, академик, Нобелевский лауреат

15 марта 1930

Крупнейший российский ученый, Нобелевский лауреат, автор фундаментальных работ в области физики и квантовой электроники, сегодня он еще и активный общественный деятель. Депутат Госдумы РФ, член Комитета ГД по науке и наукоемким технологиям, директор Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе, Академик и вице-президент РАН — Жорес Иванович Алферов читает лекции, участвует в конференциях и полон оптимизма.

Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в белорусском городе Витебске. Физикой Жорес увлекся еще в школе, которую окончил с золотой медалью.

В 1947 году Алферов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) им. В.И.Ульянова, его специализацией стала электровакуумная техника. Учась на третьем курсе, Жорес пошел работать в лабораторию профессора Б.Козырева, где начал свои эксперименты. Так полупроводники стали главным делом его жизни.

В 1953 году, после окончания ЛЭТИ, молодой ученый был принят на работу в Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе. Тогда перед учеными стояла задача: создать полупроводниковые приборы для внедрения в советскую промышленность. При участии Алферова были разработаны первые отечественные транзисторы и силовые германиевые приборы. В 1959 году он защитил кандидатскую диссертацию, подводившую итог десятилетней работы.

Накопленный опыт позволил ученому перейти к разработке собственной темы. В 1963 году Жорес Иванович начал изучение полупроводниковых гетеропереходов, а вскоре сформулировал новые общие принципы управления электронными и световыми потоками в гетероструктураx.

Благодаря исследованиям Алферова, мир получил мобильные телефоны, проигрыватели компакт-дисков, светодиоды, солнечные батареи и волоконно-оптические линии связи. А открытия ученого позволили кардинально улучшить параметры большинства известных полупроводниковых приборов и создать новые и перспективные для применения в оптической и квантовой электронике.

В 1970 году Алферов защитил диссертацию, обобщив этап последних исследований, и получил степень доктора физико-математических наук. В 1972 году он стал профессором, а через год – заведующим базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ.

В начале 1990-х годов одним из основных направлений работ, проводимых под руководством Алферова, становится получение и исследование свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек. Его исследования заложили основы принципиально новой электроники с очень широким диапазоном применения, известной сегодня как «зонная инженерия».

В 2000 году Жорес Алферов стал лауреатом Нобелевской премии по физике за разработки в полупроводниковой технике, разделив ее с учеными Г.Крёмером и Д.Килби. Также за свои исследования он награжден многими орденами и медалями, является членом Академий наук разных стран, обладателем различных наград и многих премий, как России, так и других стран.

Жорес Алферов – автор более 500 научных работ, трех монографий и 50 изобретений. Он учредил Фонд поддержки талантливой учащейся молодежи, для содействия её профессиональному росту, поощрения творческой активности в проведении научных исследований в приоритетных областях науки, является ректором-организатором нового Академического университета и сопредседателем Консультативного научного Совета Фонда «Сколково».

ХХХ

Георг Ом

немецкий физик, автор основного закона электрической цепи (закон Ома)

16 марта 1787 — 7 июля 1854

Георг Симон Ом родился 16 марта 1787 года в городе Эрланген (Бавария), в семье слесаря. Он рано потерял мать, а отец – весьма развитый человек – уделял воспитанию детей огромное внимание, внушая сыну любовь к математике и физике. После успешного окончания гимназии Георг в 1805 году поступил в Эрлангенский университет.

Проучившись три семестра, он принял приглашение занять место учителя математики в частной школе в Готтштадте (Швейцария), а затем – в Нейштадтской школе. Так началась педагогическая деятельность Ома. Помимо преподавания он продолжал заниматься самообразованием. В 1811 году Георг вернулся в Эрланген и окончил университет, получив степень доктора философии. Сразу же ему была предложена должность приват-доцента кафедры математики этого университета.

В этот период он написал работу о методике преподавания. Это был его первый опубликованный труд, который вышел в 1817 году. Вскоре Георгу предложили место учителя в иезуитской коллегии Кёльна, где помимо преподавания он плотно занялся наукой. Ом, прежде уделявший основное внимание математике, воодушевленно переключился на физику. Его увлекла тема протекания электрических токов по проводникам.

В Кёльне ученый провел целую серию экспериментов и опубликовал свои знаменитые работы по теории гальванической цепи. В 1826 году вышла его статья «Определение закона, по которому металлы проводят контактное электричество, вместе с наброском теории вольтаического аппарата и мультипликатора Швейггера». Но эта публикация не произвела впечатления на ученых.

В 1826 году Георг переехал в Берлин, и через год вышла его монография «Теоретическое исследование электрических цепей», в которой ученый предложил характеризовать электрические свойства проводника его сопротивлением и ввел этот термин в научный обиход. Он экспериментально открыл основной закон электрической цепи.

В 1833 году ему предложили место профессора физики в политехнической школе Нюрнберга, а вскоре назначили инспектором по методике преподавания и назначили ректором школы. Несмотря на большую загруженность, Ом не оставил научную работу и даже приступил к новым исследованиям – в области акустики, результаты которых сформулировал в виде закона (впоследствии – акустический закон Ома), который также не был принят современниками.

Первыми закон Ома признали русские физики Ленц и Якоби, а в 1842 году Лондонское Королевское общество наградило Ома золотой медалью и избрало своим членом. Только после этого Ом получил признание и на родине. В 1845 году его избрали членом Баварской академии наук, а через 4 года пригласили в Мюнхен на должность экстраординарного профессора, где Ом продолжил читать лекции, вести научные исследования и конструировать демонстрационные приборы.

Много внимания уделяя методике преподавания, ученый в последние годы жизни начал работать над учебником физики, который он задумал как фундаментальный труд. Но успел закончить лишь первый том «Вклад в молекулярную физику».

Ом не создал семьи. Вся его жизнь была отдана науке и утверждению сделанных им открытий. В 1852 году Георг получил должность ординарного профессора, а вскоре одним из первых был награжден орденом Максимилиана «За выдающиеся достижения в области науки». Его работы были переведены на английский язык, итальянский и французский языки.

Умер Георг Симон Ом 7 июля (хотя в ряде источников указана дата 6 июля) 1854 года в Мюнхене, где и был похоронен на Старом южном кладбище.

В 1881 году на международном конгрессе электриков в Париже учеными единогласно было принято решение назвать его именем теперь общепринятую единицу электрического сопротивления («один Ом»). В память об ученом на здании кёльнской коллегии установлена мемориальная доска, в Мюнхене воздвигнут памятник Ому.

ХХХ

Фредерик Жолио-Кюри

французский физик, общественный деятель, Нобелевский лауреат

19 марта 1900 — 14 августа 1958

Жан Фредерик Жолио родился 19 марта 1900 года в Париже, в многодетной семье процветающего коммерсанта. Закончив Высшую школу физики и прикладной химии с отличием и стремясь к фундаментальным наукам, он поступил в Институт радия Парижского университета, где его первыми работами были исследования электрических свойств тонких металлов.

В Институте началась совместная работа Фредерика с Ирен Кюри, его будущей женой. И вскоре появляются их общие статьи, подписываемые «Жолио-Кюри». Именно под этой фамилией каждый в этой супружеской паре стал ученым с мировым именем. Всего за свою научную карьеру Фредерик опубликовал около 120 работ, и более половины из них выполнены вместе с Ирен.

Труды супругов были посвящены ядерной физике, химии и ядерной технике. За открытие явления искусственной радиоактивности, или официально «за выполненный синтез радиоактивных элементов», супругам Жолио-Кюри была присуждена Нобелевская премия по химии (1935).

Это открытие, позволившее впервые искусственно превратить один элемент в другой, стало не просто основой для многих исследовательских и научных работ, но и позволило в дальнейшем изобрести другим ученым бесценные лекарственные препараты. Вообще, выводы и результаты научной деятельности Фредерика легли в основу многих мировых открытий других ученых.

. Лучше других осознавая опасность ядерного оружия, он активно выступает против использования атомной энергии в военных целях и становится председателем Всемирного Совета Мира.

Он также – иностранный член многих научных обществ, в том числе член-корреспондент Академии наук СССР, руководитель различных общественных организаций, член Французской академии наук и Медицинской академии Франции.

Фредерика характеризовали как человека чуткого, доброго и терпеливого. Он любил музыку, искусство и литературу, сам играл на пианино и рисовал пейзажи, автор афоризмов «Правда путешествует без виз» и «Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии».

Скончался Фредерик Жолио-Кюри 14 августа 1958 года в Париже, был похоронен на маленьком кладбище в предместье близ Парижа.

ХХХ

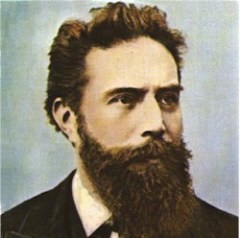

Вильгельм Рентген

немецкий физик, Нобелевский лауреат

27 марта 1845 — 10 февраля 1923

Вильгельм Конрад Рентген, великий немецкий физик, родился 27 марта 1845 года близ Дюссельдорфа, в семье состоятельного торговца и владельца суконной фабрики. Когда мальчику было три года, семья переехала в Голландию. Здесь он сначала посещал частную школу, потом техническое училище.

В 1865 году Рентген отправился в Цюрих продолжить образование. По окончании научно-инженерного курса обратился к экспериментальной физике. Уже в 1869 году получил за статью по теории газов степень доктора философии.

Его научные исследования относятся к электромагнетизму, физике кристаллов, оптике, молекулярной физике. В 1895 году Рентген открыл излучение с длиной волны, более короткой, нежели длина волны ультрафиолетовых лучей (Х-лучи), названное в дальнейшем рентгеновскими лучами, и исследовал их свойства: способность отражаться, поглощаться, ионизировать воздух и т.д. Предложил правильную конструкцию трубки для получения Х-лучей – наклонный платиновый антикатод и вогнутый катод; первым сделал фотоснимки при помощи рентгеновских лучей.

Рентген открыл в 1885 году магнитное поле диэлектрика, движущегося в электрическом поле (так называемый рентгенов ток). Значительное число работ ученого посвящено исследованию свойств жидкостей, газов, кристаллов, электромагнитных явлений. Он обнаружил взаимосвязь электрических и оптических явлений в кристаллах.

В 1900 году Рентген получил приглашение в университет Мюнхена. Профессором этого университета он оставался до 1920 года. В 1903–1906 его ассистентом здесь был русский физик А.Ф. Иоффе.

За открытие лучей, носящих его имя, Рентгену в 1901 году первому среди физиков была присуждена Нобелевская премия. Рентген был удостоен и других престижных наград.

Умер Вильгельм Конрад Рентген в Мюнхене 10 февраля 1923 года.

ХХХ

Рене Декарт

французский философ, математик, физик, физиолог

31 марта 1596 — 11 февраля 1650

Рене Декарт родился 31 марта 1596 года в городе Лаэ (ныне Декарт), департамент Эндр и Луара, Франция. Его мать умерла, когда мальчику был всего год. Отец Декарта был городским судьёй в Ренне, поэтому в Лаэ появлялся редко. Воспитанием мальчика занималась бабушка по матери. В детстве Рене отличался хрупким здоровьем и невероятной любознательностью.

Начальное образование он получил в иезуитском колледже. Религиозное образование послужило толчком росту скептического недоверия молодого Декарта к тогдашним философским авторитетам. Позже он сформулировал свой метод познания: дедуктивные (математические) рассуждения над результатами воспроизводимых опытов.

Некоторое время он был военным, путешествовал. В 1628-1649 годах жил в Голландии. Но все же математическая точность и логика привели его в лоно науки. Его научные исследования в области физики относятся главным образом к механике, оптике и строению Вселенной.

Декарт ввел понятие меры движения (количества движения), подразумевая под ним произведение массы тела на абсолютное значение его скорости, сформулировал закон сохранения движения, однако толковал его, не учитывая, что количество движения является векторной величиной (1664). Исследовал законы удара, впервые четко сформулировал закон инерции (1644). Высказал предположение, что атмосферное давление с увеличением высоты уменьшается.

В 1637 году положил начало оптике как науке, опубликовав «Диоптрику», где содержались законы распространения света, отражения и преломления, идея эфира как переносчика света, объяснение радуги. Первый математически вывел закон преломления света (экспериментально этот закон установил около 1621 года В.Снеллиус). Дал теорию магнетизма.

В математике Декарт первым ввел в 1637 году понятие переменной величины и функции, заложил основы аналитической геометрии. В учении о познании был основоположником рационализма.

Он стремился построить общую картину природы, в которой все физические явления объяснялись бы как результат движения больших и малых частиц, образованных из единой материи. Но, не имея возможности опираться на достаточный экспериментальный материал, Декарт злоупотреблял гипотетическими построениями.

В 1649 году Рене Декарт переехал в Стокгольм, где умер 11 февраля 1650 года.

ХХХ

Профессор, д.т.н., лауреат Госпремии СССР, научный редактор нашего журнала — Семен Якубович, Израиль

Фото: Якубович, Семён Кузьмич

Семён Кузьмич Якубо́вич (род. 6 марта 1939, Красный Рог, Орловская область[1]) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор; организатор производства, лауреат Государственной премии СССР.

Родился в еврейской семье; отец служил на железной дороге, мать воспитывала четырёх детей. Во время войны находился в эвакуации в Пензенской области. Окончив Почепскую среднюю школу, поступил кандидатом в студенты медицинского института в Ленинграде, но в том же году уехал к сестре в Куйбышев, где работал электромонтёром на нефтеперерабатывающем заводе[2]. Окончил факультет автоматики, телемеханики и измерительной техники Куйбышевского индустриального института. В период учёбы снял несколько документальных фильмов, за один из них был удостоен премии на конкурсе любительского кино, которую вручил кинорежиссёр Г. Л. Рошаль[2].

Работал инженером на заводе имени Масленникова в конструкторском бюро, где за год подал более 20 рационализаторских предложений, затем — в отделе надёжности[2]. В 1970-е годы возглавлял информационно-вычислительный центр завода, в 1980-е — специальное конструкторское бюро САП[2], затем работал директором — главным конструктором Центрального конструкторского бюро медицинской и специальной техники Министерства оборонной промышленности СССР[2][3]. В 1993—1997 годах — генеральный директор ОАО «Волгофарм»[4], в 1997—2002 — директор научно-производственного госпредприятия «Техмедфарм»[2].

В 2006 году с женой переехал на постоянное жительство в Израиль[2]; научный редактор журнала «Наука и жизнь Израиля»[5].

Семья

Жена — Анна Владимировна;

старший сын — Борис (1971—1993, убит), руководитель филиала «Инкомбанка» в Петербурге[2].

сын Константин.

Научная деятельность

Основные направления исследований — автоматизированные системы управления производством[2].

Руководитель около 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области медицинской техники, средств и систем автоматизации, защиты информации и надёжности; организатор производства изделий, разработанных в результате НИОКР (Самара). В числе разработанных им медицинских изделий — «Вибросканер» (волновой прибор для восстановления двигательных функций), «Элиман» (прибор для обезболивания)[2].

Профессор (1991), академический советник Российской инженерной академии (1992); академик Российской академии медико-технических наук (1994) и Международной академии информатизации (1998).

Автор более 250 научных работ, 37 внедрённых патентов и авторских свидетельств на изобретения (одно из последних — «Система телекардиодиагностики» : Патент РФ № 2300310. — 2007[6]).

Награды и звания

Государственная премия СССР (1981)[7]

тринадцать государственных знаков трудового отличия СССР (1970−1991)

трижды лауреат Всемирного Салона изобретений и инноваций (Брюссель, 1995, 1997)

международная премия им. Ю. Б. Харитона (2001)

лауреат международного конкурса «Элита информациологов мира» (2002).

О С.Якубовиче

Перчиков А., 2010.

↑ Хесин А. И. Наномедицина — благо или катастрофа для человечества? (рус.). «Сколково». Проверено 16 июня 2014. Архивировано из первоисточника 1 мая 2015.

↑ Волгофарм, ОАО. — Aboutcompanies.ru. Проверено 15 июля 2015.

↑ Якубович, Семён Кузьмич (рус.). Наука и жизнь Израиля. Проверено 15 июля 2015.

↑ Система телекардиодиагностики (РФ № 2300310). FreePatent. Проверено 15 июля 2015.

↑ /указание на наличие Госпремии СССР/ // Вестник высшей школы. — 1988. — № 7. — С. 12. (Проверено 15 июля 2015)

Литература

Перчиков А. «Поле чудес» Семёна Якубовича // Самарские судьбы. — 2010. — № 10. — С. 122—131.

Перчиков А. Мы уезжали навсегда. — Самара: Добрусич, 2011.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87

Иллюстрация: effects1.ru