Рисунок Надежды Волович

Автор: Сергей Глаголев

Давно хотел спросить у биологов: почему нам нравятся вещи, для нас не предназначенные? Например, приятен запах почти всех цветов. Но он вроде как предназначен для насекомых. И появился за сотни миллионов лет до нас. При чем тут мы?

Насчет приятного запаха почти всех цветов — это, конечно, преувеличение. Довольно многие цветки растений многих семейств (ароидных, раффлезиевых, ластовневых, орхидных и др.) пахнут, с нашей точки зрения, отвратительно — тухлым мясом, трупами, экскрементами и т. п. Если добавить сюда цветки, которые ничем не пахнут, получится довольно заметный процент цветков без приятного запаха.

Но запах многих цветков для нас, несомненно, приятен — хотя вроде бы он действительно не предназначен для нас. Только тут надо уточнить: для кого «для нас»? Для нас, людей? Для нас, приматов? Или для нас, млекопитающих?

Приматы и вправду возникли на много миллионов лет позже, чем цветковые растения. А вот млекопитающие древнее цветковых. И некоторые из первых цветков, появившихся в меловом периоде, уже могли быть «предназначены» для наших родственников. Хотя в середине мелового периода млекопитающие в основном питались насекомыми, какие-то мелкие из них могли опылять растения в поисках нектара, а какие-то — поедать плоды и распространять семена.

Главные опылители среди современных млекопитающих — это, конечно, летучие мыши (см. M. Jemison, 2014. Not Just the Birds and Bees — 6 Fast Facts About Pollinating Bats). Они опыляют около 500 видов растений. Среди опыляемых ими цветков некоторые имеют приятный «фруктовый» запах, а большинство — гнилостный, неприятный для человека (но почти наверняка приятный для летучих мышей).

Но и «нелетающие» млекопитающие опыляют некоторые растения — по современным данным, около 85 видов. Среди них есть сумчатые, грызуны, слоновые прыгунчики и представители других отрядов. Большинство таких опылителей ведут ночной образ жизни, а «предназначенные» для них цветки дают много сладкого нектара и имеют сильный запах (ведь у млекопитающих особенно хорошо развито обоняние).

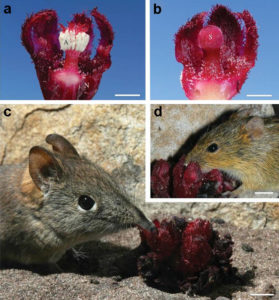

Южноафриканское растение-паразит Cytinus visseri и коротконосые прыгунчики

Вверху — южноафриканское растение-паразит Cytinus visseri, в разрезе. a — мужской цветок: A — андроцей (совокупность тычинок), N — камера с нектаром; b — женский цветок: S — рыльце (Stigma); длина масштабного отрезка — 5 мм. Внизу — коротконосые прыгунчики (Elephantulus brachyrhynchus) опыляют C. visseri и пьют нектар его цветков (c). Другой опылитель этого растения — мышевидный грызун Rhabdomys pumilio (d). Один из главных компонентов запаха C. visseri, 3-гексанон (3-Hexanone), привлекает этих грызунов. Его «земляничный» запах приятен и для человека. Длина масштабного отрезка — 1 см. Фото из статьи: S. D. Johnson et al., 2011. Mammal pollinators lured by the scent of a parasitic plant

Можно считать доказанным, что некоторые из этих цветков приспособлены именно к опылению млекопитающими. Например, у них бывает очень вязкий нектар, который не могут пить насекомые. И компоненты их запаха другие, чем у насекомоопыляемых цветков. Когда опылителям-грызунам предлагали на выбор запах таких цветков и цветков, опыляемых насекомыми, они всегда выбирали запах «своего» цветка.

Есть среди опылителей и приматы, а также их близкие родичи — тупайи (небольшие древесные зверьки, внешне немного напоминающие белок). Некоторые тупайи в больших количествах пьют нектар пальм и опыляют их цветки.

Так что сами цветки вполне могли привлекать запахом наших предков и родственников. Но есть и другое возможное объяснение: запах цветков во многом похож на запах плодов. А уж плоды-то «предназначены» как раз для нас — приматов! Самые разные приматы едят фрукты, а чтобы их съесть, сначала нужно их найти. Кроме того, нужно определить, насколько фрукт спелый и питательный. Эти задачи помогают решить зрение, обоняние и осязание. И обоняние играет далеко не последнюю роль.

Обоняние играет более важную роль в поисках пищи именно у тех приматов, которые едят в основном фрукты. У человекообразных обезьян и человека порог чувствительности к некоторым «фруктовым» запахам ниже, чем у крыс (чье обоняние в целом несравнимо лучше нашего). Видимо, наиболее важную роль обоняние играет в определении спелости фруктов: чем спелее фрукт, тем «вкуснее» он пахнет. И одновременно — тем больше в нем всяких полезных или легко усваиваемых питательных веществ.

Естественно, растениям тоже выгодно, чтобы приматы ели спелые фрукты, — ведь при этом выше вероятность распространения семян, которые уже сформировались внутри плода. А приматы в тропиках играют очень важную роль в распространении семян многих деревьев.

Сами молекулы запахов часто образуются при созревании из питательных веществ — например, из незаменимых жирных кислот. В основном это молекулы спиртов, кетонов и альдегидов. (По-видимому, одна из таких молекул — молекула этанола. Опыты и наблюдения на разных видах приматов показали, что созревшие и чуть-чуть забродившие фрукты, растительный сок и нектар с невысоким (а иногда и довольно высоким — до 4–5%) содержанием спирта наши родичи охотно используют в пищу. Различные особенности биохимии, необходимые для переработки этанола, возникли у разных линий приматов, в том числе у человекообразных обезьян, в глубокой древности. Возможно, склонность к потреблению спиртного изначально была связана у людей с той пользой, которую получали обезьяны, выбирающие наиболее спелые и питательные фрукты. Но это уже другая история…)

Итак, вероятно, запах цветов приятен для нас не случайно. Цветки могли быть важным источником пищи (нектара) для наших древних предков. Кроме того, цветки и плоды пахнут похоже, а плоды — важная пища для более близких родственников людей, да и для самого человека. Привлекательным запах цветков и плодов стал потому, что помогал находить наиболее полезную и питательную еду.

Но остается еще один вопрос: воспринимает ли человек запах цветов как приятный от рождения? А может, это результат обучения? Может быть, запах цветов нравится нам потому, что он обычно сочетается или ассоциируется с чем-то приятным — например, с хорошей погодой, приятной прогулкой по лесу, запахом маминых духов (ну, и с вкусной клубникой — тоже)?

Оказывается, точно не известно, приятны ли для человека какие-то запахи от рождения. Это очень трудно выяснить. Ведь еще в утробе матери у ребенка начинает накапливаться жизненный опыт. Он что-то видит, слышит, а может быть, и чует (есть работы, где это доказывается). И разные запахи могут ассоциироваться с приятными или неприятными событиями и ощущениями. А уж после рождения таких ассоциаций возникает множество — недаром запахи так тесно связаны с эмоциональным восприятием (например, определенный запах вызывает какое-то эмоционально окрашенное воспоминание). Чтобы понять, врожденная ли «любовь» к какому-то запаху или она приобретена в течение жизни, нужно было бы содержать многих детей в определенных, строго контролируемых условиях, где запахи не сочетались бы ни с чем или сочетались с одними и теми же событиями. А сделать это на практике (к счастью для детей и к сожалению для ученых) нельзя.

Есть только косвенные и не очень надежные данные на этот счет. Скорее всего, какие-то «врожденно привлекательные» запахи все-таки есть. Это показывают опыты на животных. Например, в одной из работ показано, что «рейтинг привлекательности» запаха многих веществ похож у человека и мыши. Если одни и те же запахи кажутся наиболее приятными для разных видов — можно предположить, что у них есть какие-то общие свойства, делающие их приятными независимо от обучения.

Несомненно, обучение тоже играет важную роль в человеческом восприятии, и в том числе в эмоциональном восприятии запахов. В этом Олдос Хаксли, несомненно, был прав: «Няни послушно подвинули вазы, раскрыли картинки; но при виде роз и веселых кисок-мурок, петушков-золотых гребешков и черненьких бяшек дети съежились в ужасе; рев моментально усилился. — Видите! — сказал Директор торжествующе. — Видите! В младенческом мозгу книги и цветы уже опорочены, связаны с грохотом, электрошоком; а после двухсот повторений того же или сходного урока связь эта станет нерасторжимой. Что человек соединил, природа разделить бессильна. — Они вырастут, неся в себе то, что психологи когда-то называли «инстинктивным» отвращением к природе. Рефлекс, привитый на всю жизнь. Мы их навсегда обезопасим от книг и от ботаники. — Директор повернулся к няням: — Увезти». (О. Хаксли, «О дивный новый мир»).

Иллюстрация: Элементы

https://elementy.ru/email/5021784/Pochemu_nam_nravyatsya_zapakhi_dlya_nas_ne_prednaznachennye