ШИРОКА, СТРАНА МОЯ РОДНАЯ…

“Песня о Родине” Слова В. Лебедева-Кумача

музыка И. Дунаевского

Ели, пили, веселились, посчитали — прослезились…

Русская народная поговорка.

“Широка, страна моя родная, много в ней лесов полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…”. Прекрасные слова и прекрасная песня. Когда она звучит — перед глазами мысленно встают огромные российские просторы, комбайны в золотистом поле, дымящиеся мартены, мчащийся по рельсам локомотив, заводские громадины, падающий водный поток гидроэлектростанции… Богатейшая страна!

По крайней мере, мы все так и всегда думали, и так хочется думать

и сейчас… но …все познается в сравнении.

В Германии корову, дающую надой менее 40 литров молока в сутки, отправляют “под нож”, в Сибири лучшая корова дает в летний период 20 литров

молока в сутки. В Канаде собирают по 45-60 центнеров пшеницы с гектара,

в Омской области в лучшем случае 20-25 (в пойме Иртыша). В СССР “на душу” населения в 1983 г. производилось 5 203 кВт·час электроэнергии и добывалось 1 832 м3

природного газа (газа у нас “много”, мы его экспортируем), в США, соответственно, 10 589 кВт·час и 2 071 м3газа. Общая мощность самых крупных ГЭС в 150-ти миллионной России составляет около 30 мегаватт,

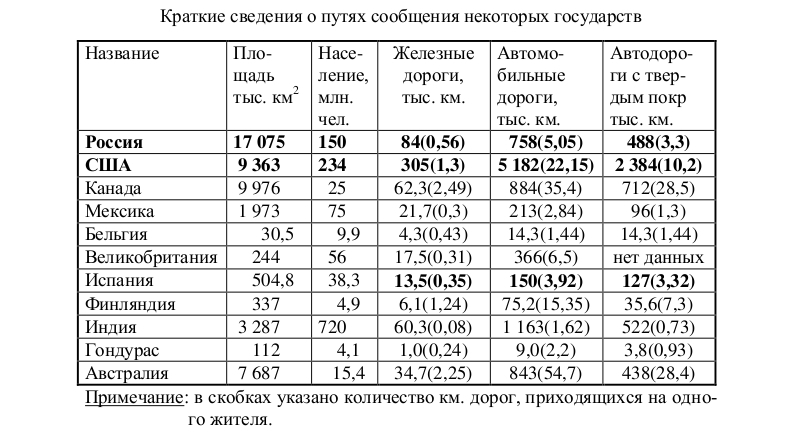

а в 25-ти миллионной Канаде — 25 мегаватт. В России на одного жителя приходится 0,56 метра железных дорог(мы всегда считали, что у нас большая протяженность железнодорожных магистралей), 5,05 метра автомобильных

дорог, в том числе с твердым покрытием — 3,3 метра, а в США соответственно — 1,3 м. ж/д., 22,15 м. и 10,2 м. а/д. А ведь дороги строят только тогда, когда ЕСТЬ ЧТО ВОЗИТЬ!

Как видно из вышеприведенной таблицы, обеспеченность транспортными артериями зависит не только от технического потенциала государства,

но и от плотности населения — чем выше плотность, тем меньше дорог (негде строить).

Так почему все же наши коровы дают меньше молока? Имея поголовное

(как нам казалось) образование, — отстаем по образовательному уровню от передовых стран, имея мощные традиции в земледелии, — не получаем высоких

по мировым оценкам урожаев и т.д.? Может быть нам чего-то не хватает?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте раз и навсегда определимся с нашим якобы “таким” (т.е. “плохим”) народом. Когда о народе, или, точнее, — народах, населяющих территорию России, с телеэкранов и в других

средствах СМИ рассуждают руководители и политические деятели, то они во

всеуслышанье заявляют, что в России живут очень хорошие люди, что Российский народ умен, талантлив, живуч, сообразителен, интернационален и

т.д., в общем — приписывают ему все самое лучшее. А что, разве они не правы?

С другой стороны, как бы мы посмотрели на руководителя или политика

большого ранга, который публично бы заявил о том, что народ в России какой-то “такой”…

В то же время, и, видимо не без основания, многие современные философы говорят о том, что нынешний россиянин не отвечает требованиям,

предъявляемым сегодня к цивилизованному Человеку. Иначе откуда бы так

резко на нас свалился организованный российский криминал, вороватый российский бизнес, “родная” коррупция среди всех ветвей власти? При этом ссылаются на извечную отсталость России, царей — самодуров, партийное лже-коммунистическое воспитание. Как выход из ситуации иногда предлагают

подобно легендарному Моисею водить россиян 40 лет по пустыне, чтобы в ы-травить из них отрицательные черты — завистливость, угодничество, склонность к алкоголю, излишнюю категоричность.

Да, но тогда откуда в наших “дремучих” российских условиях взялись

М. Ломоносов, Н. Лобачевский, П. Чебышев, Д. Менделеев, С. Ковалевская,

Н. Кибальчич, А. Попов, Н. Жуковский, Л. Ландау, С. Королев, М. Калашни-ков, А. Туполев, С. Лавочкин, М. Ботвинник, А. Карпов, Г. Каспаров и многие

другие (я уже не говорю о всемирно известных писателях, поэтах, режиссерах,

актерах, композиторах, художниках)? Правда, есть одна интересная особенность — на уровне фундаментальных, поисковых исследований и опытных образцов у нас все в порядке почти во всем технологическом спектре. А вот как

только дело касается широкого внедрения, когда нужно вложение больших

средств, — стоп! И только на отдельных направлениях, обеспечивающих обороноспособность страны, России удавалось глобально не отставать от других

передовых в технологическом отношении стран.

Кроме того, нельзя забывать о существовании во все времена достаточно интенсивного информационного обмена (официального и “неофициального”), позволяющего восполнять отставание в каких-то направлениях (яркий

пример — “неофициальная помощь” нескольких американцев в создании советской атомной бомбы).

О чем бы мы ни рассуждали на выше обозначенную тему, мы всегда

скатимся к вопросу о принципиальной возможности родившегося в России

“среднего” гражданина быть способным к выполнению “человеческих” функций не хуже, чем родившегося, например, в Европе. И, скорее всего, “от рождения” российский человек очень мало отличается от людей, появившихся на

свет божий где-нибудь в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. Можно, конечно,

предположить, что наследственный интеллект у него несколько ниже, но уж,

по крайней мере, не настолько, чтобы он обязательно приобретал в жизни качества, которые приписывают ему русофобы. Так что попытки объяснить о тставание России только “таким” народом — беспочвенный блеф, не имеющий

под собой никакой истинно научной основы, опирающейся на Законы Природы.

Тогда почему все-таки “наша” корова хуже “голландской”?

Давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. Выше уже были

приведены примеры, из которых становится ясно, что жизнедеятельность

в России требует намного больших затрат тепловой энергии. Причем, если мы

будем пытаться обеспечить те же возможности (тот же Энергетический По-тенциал), которыми обладают другие Территории, с более теплым климатом,

то нам никакого топлива не хватит.

Ранее мы выяснили, что величина ЕК

зависит в основном от количества

располагаемой тепловой энергии и от разумного ее использования. Давайте

рассмотрим такой несколько фантастический проект: мы на Территории Ом-ской области начинаем “вдруг” использовать энергию настолько же разумно,

насколько ее используют, например, на юге Канады, где и живет все населе-ние этой страны. Тогда для обеспечения равенства Энергетических потенциалов обеих Территорий нам нужно добиться, чтобы температура воздуха в Ом-ской области была такая же, как на юге Канады. Летние температуры на обеих

Территориях одинаковы, а вот зимняя у нас ниже в среднем на 80С. Попробуем узнать количество энергии, которое потребуется, чтобы хотя бы однократно согреть воздух на Территории Омской области, площадь которой

F = 140000000000 м2(140·109 м2) на 80С хотя бы на высоту среднего жилого дома H = 20 м. Для этого нужно удельную теплоемкость воздуха CP= 1,005 кДж/кг·градус умножить на разность температур ΔT = 80С, умножить на его объем V = F·H и на удельнуюплотность 1,29 кг/м3 (чтобы узнать его массу):

Теперь мы можем узнать, сколько для этого понадобиться, например,

угля, теплотворная способность которого СВ= 18·103кДж/кг. В данном примере:

или 1 613 тысяч тонн, что почти в 3 раза больше, чем добывается угля во всех

угольных бассейнах Сибири за один день. Вот чего в тепловых единицах

и, в конце концов, в массе энергоносителя “стоит” такая “небольшая” разница

в температуре атмосферы. А ведь мы согрели воздух только один раз! А что

если греть его постоянно, по мере движения над поверхностью земли со ск о-ростью, например, всего в 5 м/с? А что, если сравнить с Грецией, где “все есть”, или со средней полосой США?

Выше мы выяснили, что каждые 20 м2кирпичной стенки даже в мягкую

зимнюю пору требует около 200 кг угля в месяц. Если предположить, что

на каждого человека приходится именно такая поверхность наружной стены

жилого дома, то для миллионного города это означает 200 тыс. тонн угля в

месяц, а за минимум 6 зимних месяцев — 1200 тыс. тонн, или чуть меньше 1 %

всего угля, добываемого в Сибири. Если сюда прибавить стены производственных помещений и их огромные окна, то получится, что один совреме нный

сибирский город пожирает как минимум 5 % всей добычи сибирского угля

только на отопление, а для всех сибирских городов — около 50 %. Что же остается остальной половине населения (сельского) и на производственные (технологические) нужды?

К счастью, в Сибири пока есть еще нефть и газ, но их разведанные запасы значительно меньше, чем угля. Так, например, если темпы добычи будут

сохраняться на уровне 1994 г., то угля нам хватит на 200 лет, нефти на 90 лет и газа на 50 лет.

Итак, значительная часть населения (шахтеры, газовики, нефтяники, машиностроители, обслуживающие эти отрасли) только то и делают, что про-сто согревают население и производственные площади, будучи, таким образом, “выключенными” из сферы более “интеллектуального” обслуживания.

Насколько велика эта “тепловая” армия трудно сказать, но то, что она, по крайней мере, огромна — это факт.

Ну а как же с коровой? А с коровой поступим следующим образом. Давайте испробуем на ней все тот же Первый Закон термодинамики для объекта с переменной массой (телочка или бычок должны иметь привес!), полагая,

что величина изменения энергии dE должна быть положительна (масса объекта растет). Запишем это уравнение для холодного периода, когда внешний подвод теплоты вовсе отсутствует, а имеет место активный отвод теплоты

(dQ < 0) от тела животного:

Здесь С1— эквивалент перехода в теплоту массы М1корма, С2— эквивалент перехода массы М2 корма в массу животного. Так например, из 100 кг всего корма (dM1+dM2= 100 кг) 20 кг может идти на компенсацию тепловых потерь (С1

= 0,2) и 80 кг — на увеличение живого веса (С2

= 0,8). Очевидно, что должно соблюдаться условие: dQ по абсолютной величине должно быть равно произведению C1*dM1 .

Величины C1и С2в примере взяты произвольно. У автора нет данных, позволяющих их конкретизировать. В данном случае важно то, что они вообще реально существуют. А между тем масса корма (dM1+dM2) — величина, ограниченная возможностями животного. И хотя у той же коровы аж четыре желудка (точнее – четыре части желудка), она не может съесть корма больше,

чем может, а значит — часть его зимой в не отапливаемом коровнике уйдет на обогрев помещения, и еще толком неизвестно, что лучше — отапливать ЕГО

“самой коровой”, или использовать искусственное отопление. Хотя и во втором случае все равно имеют место затраты энергии на поддержание необходимого микроклимата.

Так что брать за границей племенной скот в надежде развести в Сибири породу с более высокой производительностью по мясу и молоку — утопия.

В течение нескольких поколений буренка снова становится обычной добротной (при соответствующем уходе и правильной племенной работе) “сибирячкой”, а поскольку “производителей” покупают за бешеные деньги, то стоит

подумать, куда эти деньги деть с большей отдачей.

Аналогичные расчеты можно сделать и для земельных площадей, используемых под пашню или кормовые угодья. Выводы также будут неутешительными. Для восстановления животворящей способности земли (гумуса)

в нее нужно вносить оптимальную массу удобрений, количество и состав которых ограничено естественной теплотой, влагой и временем переработки удобрений микроорганизмами — т.е. плюсовой температурой, которая появляется в плодородном слое в конце апреля и исчезает в начале ноября. То есть продолжительность активной жизни земли продолжается всего полгода, в то время как на подавляющем большинстве развитых Территорий — практически

круглый год. А это означает, что реально земли у нас, по крайней мере, в два раза меньше, чем мы видим, глядя на карту. Нещадная эксплуатация животво-рящего потенциала земли привела к тому, что на бывшей целине урожаи стали смехотворными и земледельцы попросту поливают землю топливом, пытаясь что-то с нее получить, а около 30 % пашни в Омской области нужно немедленно выводить из землепользования из-за засоления, связанного с чрезмерной “химизацией сельского хозяйства”.

Так чего же нам все-таки не хватает? И уже земли у нас мало, и коровы “не те”… Наверное, все это можно выразить каким-то более емким и всеобъемлющим понятием, например — ресурсы. То есть нужно было бы просто

сказать – у нас мало ресурсов.

— Как?! — воскликнет читатель, — У нас мало ресурсов?!! Побойтесь Бога, у нас “подземные кладовые” забиты полезными ископаемыми. Вот и министр ресурсов как-то, выступая по телевидению, сказал, что наша страна имеет богатые ресурсы!

Стоп! Тогда давайте сначала разберемся, что такое ресурсы. Ресурсы — все, что затрачивается в процессе производства товаров и услуг. (Экономическая теория/ Под. ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. — С. Петербург: “Питер Паблишинг”. — 1997. — 480 с.). Мы, правда, выяснили ранее, что в данном случае правильнее было бы сказать не “в процессе производства”, а “в процессе изготовления”.Итак, ресурсы — это то, что УЖЕ РАСХОДУЕТСЯ! Поэтому объявить

о том, что у нас много ресурсов, все равно, что утверждать, что мы изготавливаем много продукции и услуг. Где тогда эта продукция и услуги?

На самом деле, ресурсы получают из сырья, которое, в свою очередь, изготавливают из полезных ископаемых. Ископаемые не обязательно нужно “выкапывать”, кое-что лежит у нас прямо под ногами или витает вокруг нас

(например, воздух, из которого получают кислород, азот, редкие газы). Древесина при такой классификации — тоже ископаемое, когда дерево спилят и привезут в ДОК, оно станет сырьем. Есть особый вид сырья — энергетическое сырье (уголь, мазут, газ, торф, дрова, горючие сланцы), из которых производят энергию (если их сжигают).

Очень важно, что сырье превращается в ресурсы только в процессе изготовления или производства! Так вот, дело в том, что значительную часть энергетического сырья в наших холодных условиях мы вынуждены превращать в ту часть тепловой энергии, которая затрачивается только на поддержание минимальной жизнедеятельности, и которая при этом так и не становится ресурсом, идущим на удовлетворение технологических, научно — познавательных и духовных потребностей.

По некоторым данным в Сибири использование энергии для целей только отопления составляет до 60 % от ее общего производства. А сколько энергии уходит на добычу энергетического сырья на холодном севере, среди

болот и вечной мерзлоты? Являются ли “излишками” те нефть и газ, которые мы продаем? И где взять “дармовую” энергию ГЭС, если территория России

представляет собой в основном равнину с небольшим уклоном, и все возможные варианты строительства этих условно возобновляемых источников энергии почти исчерпаны, в том числе и те проекты, реализация которых принесла

огромный экологический ущерб?

Вот теперь уже можно и прослезиться!