Вопрос, неоднократно обсуждавшийся в России.

Скоро сказка сказывается,

Да не скоро дело делается…

Русская народная присказка

Справедливости ради, нужно вспомнить и еще один вопрос, предшествующий вынесенному в заголовок исконно русскому вопросу, а именно -“Кто виноват?”.

Теперь-то мы уже “знаем”, что до Революции виноваты во всех российских бедах были цари — самодуры (единственный просвет — Петр Первый)

и поддерживающая их Церковь, потом — белогвардейцы и Церковь, потом -“враги народа” и кулаки, фашисты, Берия… Потом прибавился узурпатор Сталин, потом “наломал дров” Хрущев (“враги народа” оказались жертвами),

появились “инакомыслящие”, за ними — ничего не делающий Брежнев, потом разваливший все Горбачев (“инакомыслящие” стали правозащитниками, кулаки — зародышами рыночной культуры), далее всенародно избранный Президент и он же “преступник” Ельцын вместе с представителями “малых народов” вообще устроил геноцид против русского народа (белогвардейцы стали хорошими, Церковь превратилась в единственный институт, хранящий исконно русские традиции, большевики стали плохими)…

Складывается впечатление о том, что на свете есть сверхъестественное НЕЧТО, коверкающее наше бытие и лоббирующее наших отечественных историков, стабильно поставляя им диссертационные материалы в виде искусно

изуродованной истории государства. Здесь важно только одно — успеть написать и защитить диссертацию во временной промежуток неизменного политического “курса”. Так что выяснить, кто же на самом деле “виноват” мы сможем только тогда, когда найдем общий язык с этим самым НЕЧТО.

А если насчет “что делать?”, то некоторые сограждане из числа “приближенных ко двору” и считающие себя большими “экономистами” на заре перестройки серьезно пытались нам доказать, что плановую экономику можно

перекроить в рыночную за короткий до смешного срок — 300 или 500 дней. Видимо, эти горе-экономисты в “прошлой жизни” были волшебниками.

В конце концов, в результате продолжительных метаний в поисках выхода из продолжающегося суживаться экономического туннеля, на свет божий выполз заманчивый термин — “Устойчивое развитие”, позаимствованный,

скорее всего на Западе. Правда, прежде чем устойчиво развиваться, нужно сначала вообще устоять, но об этом мало кто задумывался, поскольку все существующие методики “экономического анализа” сводятся к тому, что после падения обязательно начинается подъем, и все были озабочены только тем, как именно поднимать экономику. А она все падает и падает…, и где край этого падения, никто сказать не может.Одну из причин падения, наконец “нашли” — воровство и коррупция в государственном масштабе. Начали бороться обычными методами: обнаружить и обезвредить. А причину коррупции и воровства обнаружили? Или, как всегда, будем лечить болезнь, но не больного?И все же — что такое развитие (как бы не смешно было думать об этом сейчас, когда состояние дел в стране и регионе характеризуется скорее состоянием бесконечной деградации)? По обыденным понятиям развитие — это увеличение того, что развивается. Если мы говорим о развитии машиностроения, то имеем в виду увеличение его производственной базы (правильнее было бы сказать — “изготовительной” базы), если о развитии науки — то в первую очередь об увеличении выделяемых на научные исследования средств, развитие наступления в военных действиях — продолжение движения и расширение плацдарма, фронта и т.д. А есть еще одно, более “нейтральное” толкование слова “развитие”. Что, например, может означать такая фраза: “События развивались таким образом, что он… умер”? То есть при развитии каких-либо явлений вполне вероятны и отрицательные события.

Обратимся к Философскому энциклопедическому словарю (М: Совет-ская энциклопедия, 1989. — 815 с):“Развитие — необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов. Только одновременное наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы развития среди других изменений:

* обратимость изменений характеризует процессы функциони-рования;

* отсутствие закономерности характерно для случайных про-цессов катастрофического типа;

* при отсутствии направленности изменения не могут накапли-ваться, и поэтому процесс лишается характерной для развития внутренней единой взаимосвязанной линии.

В результате развития возникает новое качественное состояние объекта, которое выступает как изменение его состава и структуры (т.е. возникновение, трансформация или исчезновение его элементов и связей).

Способность к развитию составляет одно из всеобщих свойств материи и сознания.”. (Все выделения сделаны А.Б.)

Обратим наше внимание сначала на последний абзац выдержки из словаря. Он утверждает, что все явления, протекающие при изменении состояния объекта, равноценны (возникновение, трансформация, исчезновение).

Главное, чтобы эти изменения были необратимыми, закономерными, направленными.

Таким образом, если в процессе развития некоторой Территории она лишится какого-либо объекта (объект исчезнет), то в этом ничего страшного нет, главное, чтобы это было закономерно и необратимо.

В отношении необратимости при развитии любого объекта сомневатьсяне приходится, поскольку все явления в Природе необратимы. Если, например, в процессе развития некоторого хозяйства в нем разобрали на запчасти

трактор, то прежний трактор из запчастей, строго говоря, уже не соберешь, даже если эти запчасти и сохранились в неприкосновенности — не удастся абсолютно полностью повторить прежнюю конструкцию (другими окажутся

усилия затяжки креплений, хоть чуть-чуть — но со смещением от прежнего положения будет установлена кабина и т.д.). Как говорили древние — “Нельзя ступить дважды в одну и ту же реку”.

А вот насчет закономерности рассуждать сложнее. Можно ли утверждать, допустим, что такое необратимое явление как “разгон” СССР был закономерен? В соответствии с каким Законом Природы был подписан “договор” в Беловежской пуще? Хотя, строго говоря, этот “договор” все равно привел к развитию ситуации на территориях стран бывшей Советской империи, разве что эти ситуация можно скорее охарактеризовать как регресс. Наверное,

подписание этого документа шло не в соответствии с Законом Природы , а в соответствии с Правилами существования, а поскольку эти Правила поведения в “новых демократических условиях” для России не разработаны до сих

пор, то говорить об их выполнении в момент подписания “договора” вообще не приходится.

Таким образом, если утверждать, что одной из регулятив (обязательных условий) развития общества (как и любого объекта) является закономерность, то становится естественной обязательность выявления и описания этой

самой объективной закономерности при максимальном привлечении для это-го Законов Природы, которые должны повысить достоверность и прогноз и-руемость получаемых результатов.

Учитывая, что российское общество всегда было чрезвычайно сложным во всех отношениях объектом, выявление существующих в нем объективных закономерностей весьма затруднено и ненадежно. Кроме того, исследование

любого объекта с целью получения сведений о его реакции всегда требует проведения честных и объективных опытов, охватывающих такую часть объекта, которая может характеризовать весь объект в целом. Только в этом случае можно сказать, что полученные результаты адекватно отражают протекающие в объекте явления, то есть, получена объективная закономерностьего поведения.

В технике вышеописанное правило применяется неукоснительно. Определяется, например, сколько деталей из всей партии, и каким видам испытаний нужно подвергнуть (иногда вплоть до их физического уничтожения — например — испытания на разрыв), чтобы с заданной вероятностью получить сведения об их пригодности в изделии.

В нашей “экономической” практике также проводились опыты, объектом которых были то отдельно взятые бригады в отдельно взятых шахтах (“метод” А. Стаханова), то отдельно взятые предприятия отдельно существующего министерства (“Щекинский метод”) и т.д. В связи с этим все прогнозы, основанные на результатах “отдельно взятых” опытов, нельзя принимать за объективную закономерность для всей страны.

Единственным по-настоящему полномасштабным и неудавшимся опытом было создание Совнархозов на базе областей СССР. Сегодняшняя попытка все заботы взвалить на регионы при жесткой централизованной власти

(власть — это ресурсы и их эквивалент — деньги, а все деньги в Москве) -есть не что иное, как повторение “совнархозного” и почему-то неудавшегося эксперимента. И нужно попытаться, прежде всего, выяснить истинную причину прошлой неудачи, прежде чем начинать снова экспериментировать с народом.

Итак, “В результате развития возникает новое качественное состояние объекта…”. Если мы все-таки развиваемся, то наше состояние (и качественное и количественное) постоянно ухудшается без видимой границы. В этом

плане вспоминаются строки из анекдота: “…мы идем к коммунизму, а по дороге не едят…”. Теперь-то мы точно знаем, что ни к какому коммунизму мы не шли, а потому и питание становилось все скуднее и скуднее. По аналогии

можно утверждать, что и сегодня мы идем совсем не туда (теперь это “туда” называют “развитым демократическим обществом” в отличие от “развитого социализма”, в котором мы уже побывали).Так что же все-таки делать? Вернуться назад? Если бы мы, например, решили пойти в гости, надели “новый костюм”, но по дороге “сели в лужу”, то мы бы обязательно вернулись домой, чтобы или “почистить костюм”, или “сменить костюм”, но в любом случае пошли бы в гости “по другой дороге”, а то бы и вовсе “не пошли”. Читатель, наверно, догадался, почему некото-рые слова здесь заключены в скобки.

Но до какой степени возвращаться? До второй модели хозрасчета? До “развитого социализма”? До раскаяния на ХХ Съезде КПСС? До НЭПа? До “диктатуры пролетариата”? Есть ли у нас вообще тот “дом”, в который

мы можем “вернуться”?

Анекдот. Двое пьяных валяются в канаве. Один говорит другому:

— Вась, а Вась, пойдем, выпьем…

— Если встанем, пойдем…

— А не встанем?

— А не встанем — пойдем домой…

Это был бы самый простой выход — вернуться “домой”. Но все дело в том, что того “дома”, в который мы могли бы “вернуться”, уже давно нет, и “сделать” его невозможно — жильцы уже не те!

Поэтому, если руководствоваться даже элементарной логикой, такой “дом” нужно еще создать — “дом”, в котором российское общество смогло бы смыть грязь псевдоперестройки, после чего спокойно и грамотно (т.е. опираясь на выясненные действительно и объективно существующие закономерности развития нашей Территории, на Законы Природы) и достаточно ост орожно двинуться по пути развития, который на самом деле приблизит нас к истинным приоритетам мировой цивилизации.

Мы всегда тщательно следим за модой. Мода — это очень широкое поня-тие, касающееся не только одежды, интерьера и автомобилей, но и образа мысли, поведения, научных направлений и т.д. С одной стороны она помогает

владельцам средств производства всучить потребителям разрекламированный этими же владельцами “модный” товар, и таким образом приносит им вожделенную прибыль, с другой стороны — помогает человеку ориентироваться в

окружающей общественной среде, чтобы не выглядеть белой вороной. Выигрывает он реально оттого, что следует моде или нет, — другой вопрос, — но, не отставая от других, он не рискует внезапно оказаться далеко позади своих

конкурентов по жизни.

Вслед за не свершившейся за отсутствием реальных механизмов и инструментов битвой за “устойчивое развитие” всплыл модный, позаимствованный на том же Западе, термин “Стратегическое развитие”, положивший начало очередной попытке нашего общества приблизиться к модели западной цивилизации (в С.-Петербурге даже создан Институт “Евроград”, оказывающий на взаимовыгодных условиях помощь в формировании городской политики на западный манер). Разработанный этим Институтом для С.-Петербурга “Стратегический план развития” имеет очень мало общего с действительной ситуацией, складывающейся в городе — все идет, как и раньше, невзирая на красивые цели и проекты, обозначенные в Плане. Аналогично идет “развитие” и в других городах, разработавших такие же планы.

В чем же дело? Данный вопрос можно рассматривать в двух аспектах:

1. Политический — органы городского самоуправления должны убедить горожан в способности мэрии улучшить городскую среду обитания, в перспективности города как места проживания, в связи с чем План является чисто политическим документом и не имеет реального отношения к действительности.

2. “Экономический” — разработчики Плана не желали или не были в состоянии соблюсти регулятивы (необходимые условия) при составлении Плана, а именно — не выявили закономерности существования Территории, для

которой разрабатывался План, не имели научно обоснованного инструментария для оценки возможных путей развития.

Скорее всего, имели место оба аспекта, и поэтому главный вопрос, на который нужно ответить, прежде чем начинать составлять какие-либо Планы на будущее, это —

ИМЕЕМ ЛИ МЫ В СВОЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ИНТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗА ЕЕ РАЗВИТИЯ?

Первое, что должно появиться при попытке спланировать какие-либо действия, — это обозначение целей, задач, методов решения. Ниже приведен один из возможных вариантов цели развития г. Омска, предложенных (при участии автора) Проектно-аналитической группой, созданной мэром для разработки стратегии развития города:

Главная цель Стратегического плана развития г. Омска:

Достижение наивысшего качества жизни, сбалансированного с природными и климатическими условиями Сибири.

Основные стратегические направления развития:

Формирование благоприятного социального климата и высокого нравственного и культурного облика жителя города, соответствующего приоритетам мировой цивилизации.

Развитие сферы услуг и эффективного производства с ориентацией на наукоемкие и передовые отрасли, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое и экологическое состояние городской среды и благополучие

населения.

Обеспечение социальной и медицинской безопасности жителей.

Основные подходы к формированию миссии города и стратегическому плану его развития:

Естественнонаучный.

Геополитический.

Ресурсно — географический.

Функциональный.

Исторический.

Вполне вероятно, что могут существовать и еще более “благие” пожелания, такие, например как: “Превратить Омск в культурный и промышленный центр Сибири”, или такие новомодные, как: “Город Омск — город — предприниматель”, или такие политизированные, как: “Омск — Центр оси Запад — Восток” и т.д. В конце концов, говорить можно что угодно, важно лишь одно — на основании чего и как обосновано то или иное направление предполагаем ого развития. Каков механизм определения главных направлений приложения усилий? Где тот “локомотив”, который остановит падение уровня жизни и сдвинет с мертвой точки общий прогресс в обществе?

Совсем недавно, каких-нибудь 4-5 лет назад, в качестве такого локомотива в областном экономическом комитете называли омский нефтеперерабатывающий комплекс. Ошиблись. Почему? Теперь, вроде бы, основные ставки ставят на производство сельскохозяйственной продукции и ее переработку. Казалось бы — верный ход. А что если вдруг начнутся засушливые времена (не редкость для нашего климата), да еще какой-нибудь мор на скотину нападет? И что, все пропало? Что же все-таки станет “локомотивом”? Как вообще подойти к проблеме стратегического планирования?

Схема поиска оптимального образа жизни

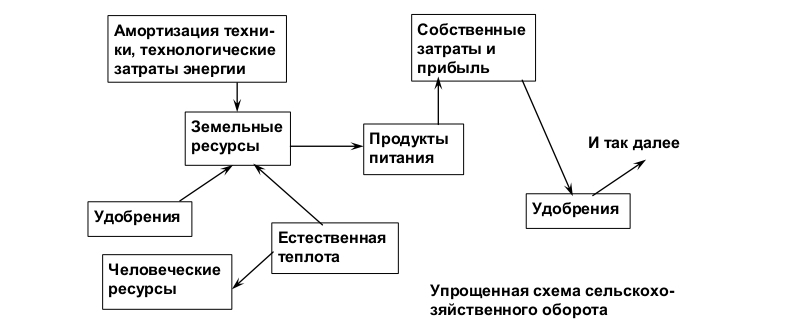

Приведенная выше схема может дать ответ на самый главный вопрос –с чего вообще начинать поиск “локомотива”, поскольку, прежде чем искать, нам нужно выяснить — чего же мы ищем?По большому счету нам сначала нужно определить необходимый минимум ресурсов, который позволит организовать жизнедеятельность населения Территории в соответствии с признанными ценностями мировой цивилизации (соответствующий уровень всестороннего развития личности) с учетом нашего исторического опыта. Процесс этот, как видно из схемы, далеко не прост. Для Омского региона он осложнен еще и тем, что наша область не располагает достаточным количеством доступных запасов полезных ископаемых для стабильного и относительно долговременного производства энергии и вещества. А это объективно означает, прежде всего, что мы по существу располагаем только весьма ограниченной естественной теплотой и скромными возможностями земельных ресурсов. Энергетические ресурсы и подавляющее количество технологического вещества (удобрения, сырье, материалы и изделия из них) мы должны получать взамен выращенных на наших земельных ресурсах продуктов. В общем-то, в этом нет ничего страшного, и все это достаточно естественно — “чем богаты, тем и рады”. Но все познается в сравнении — если в Таиланде снимают 3 урожая в год, то в России — только один. Соответственно, в том же Таиланде и удобрений расходуют в 3-4 раза больше. Тогда в чем разница? Разница в цене между удобрениями и продуктами питания, полученными с их помощью. И если в России эта разность “появляется” один раз в год, то в Таиланде в три раза чаще.

Из рассмотрения схемы сельскохозяйственного оборота “для Таиланда” хорошо видно, что мы проигрываем ему в том, что будем вынуждены использовать для обеспечения жизнедеятельности человеческих ресурсов дополнительно искусственную теплоту и “отщипнем” от продуктов питания на собственные затраты и “прибыль” всего один раз в году.

Так что мы еще раз убедились, во-первых: в том, что на “открытом аг-рарном рыночном пространстве” мы сильно уступаем странам с более уме-ренным климатом, и, во-вторых: если мы тщательно не просчитаем наш образ жизни (концепцию жизнедеятельности), то мы в очередной раз просто провалимся, и последствия этого падения, которые уже заметны, плохо предсказуемы. Кроме того, мы не можем быть уверенными, что аграрный комплекс региона в условиях пока еще дикого российского и повернутого к нам “задом” международного рынка вообще может служить “локомотивом”, двигающим наш регион “на путях прогресса”.

Здесь также уместно вспомнить легенду о том, как наша Омская область кормила аж 14 областей СССР. Как это происходило? Во-первых: в приказном порядке грабили земельные ресурсы. Во-вторых: использовали во время уборки технику других Территорий (вспомните эшелоны комбайнов из Краснодарского края, колонны автомобилей со всех областей страны и т.д.). И, в-третьих: использовались целые дивизии почти бесплатной рабочей силы -военнослужащие, студенты, школьники, рабочие и служащие промышленных предприятий и т.д. Во что реально обходился стране этот “урожай” — одному Богу известно.

Вполне очевидно, что при объективном (научном) проведении процесса анализа и оптимизации жизнедеятельности Территории необходимо иметь, как минимум, концепцию ее существования и развития. В противном случае невозможно назначение не только весовых коэффициентов (значимости каждого фактора) но и определение собственно целевой функции, без которой немыслимо осуществление вычислительного процесса. В настоящее время такой концепции для региона не существует и, прежде всего — по причине отсутствия таковой для России в целом, что является позором для всех мелькавших за последние годы составов правительств. На сегодня это обстоятельство является основным препятствием для принятия каких-либо надежно обоснованных целевых программ, будь то программа энергосбережения, занятости населения, программа развития северных территорий и т.д. В этих условиях любой серьезный шаг по реформированию любой сферы деятельности (в том числе, и даже в первую очередь — в сфере энергоснабжения) является ошибочным по определению, что является основной проблемой “экономических” преобразований.

В связи с этим на текущий момент единственно надежными и не представляющими опасности для общества являются только те действия, которые направлены на прямую экономию энергии: снижение потерь при ее получении, передаче и хранении, уменьшение ее доли при проведении производственных процессов, в прекращении активной деятельности в холодное время года.

Тем не менее, уже сейчас можно воспользоваться уравнением (3), чтобы дать общую качественную, а в некоторых случаях и количественную, энергетическую оценку жизнедеятельности. Так, например, очевидно, что для по-вышения благополучия необходимо стремиться к увеличению второго и п о-ложительной части третьего слагаемых, т.к. величиной естественных тепло-притоков мы управлять не в состоянии. Не требует также особого пояснения , что, не обладая на территории Омской области существенными перепадами высот, мы не можем рассчитывать на “дармовую” энергию гидроэлектростанций, и для получения энергии от природы можем надеяться лишь на искусственные сооружения вроде различного рода аккумуляторов солнечной энергии и ветроэнергостанций.

В плане регулирования величины третьего слагаемого можно пойти двумя путями. Первый заключается в увеличении ввоза материальных объектов и уменьшении их вывоза. Поскольку здесь имеет место очевидный нонсенс, то для выполнения такой задачи необходимо снижать долю энергозатрат в продукте, приходящуюся на его обработку, т.е., попросту говоря, экономить энергию и обеспечивать на предприятиях региона более высокую производительность труда по сравнению с территориями — поставщиками. Предельным случаем этого варианта является полное прекращение вывоза собственной продукции и максимальный ее ввоз из других регионов. При этом компенсацию затрат поставщиков возможно производить за счет продажи интеллектуальной продукции, требующей намного меньших прямых энергозатрат.

Этот подход хорош еще тем, что его реализация сопровождается существенным уменьшением экологических потерь, связанных с производством энергии.

Второй путь предусматривает прямое снижение потребляемой энергии,

за счет чего возможно уменьшение ввоза материальных объектов при сохранении относительного благополучия. Данный вариант жизнедеятельности является наименее материало- и капиталоемким, т.к. его реализация требует исключительно организационных преобразований, связанных со снижением человеческой активности в энергетически “бедное” время года. Он широко применялся нашими предками, жившими в более естественных условиях. Если, например, открытое лицо на морозе -20 С при скорости ветра около 10 м/с заставляет человека выделять около 20 Вт энергии (1/5 часть максимальной “механической мощности” человеческого организма), то только на обогрев

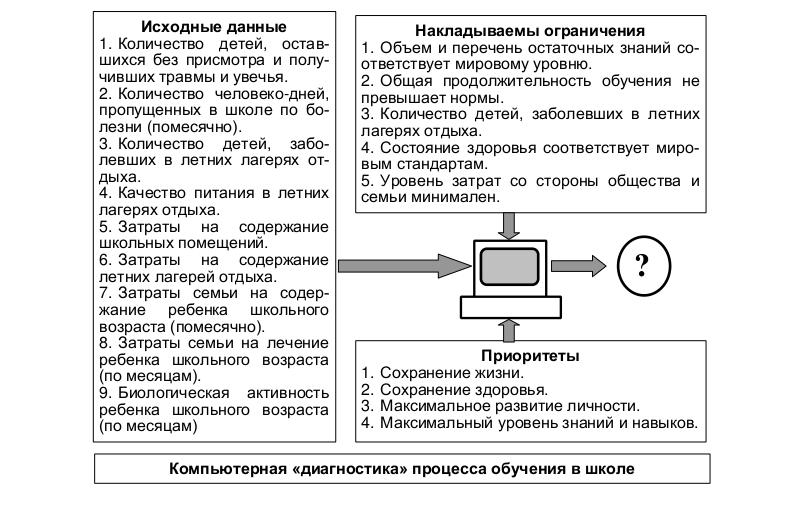

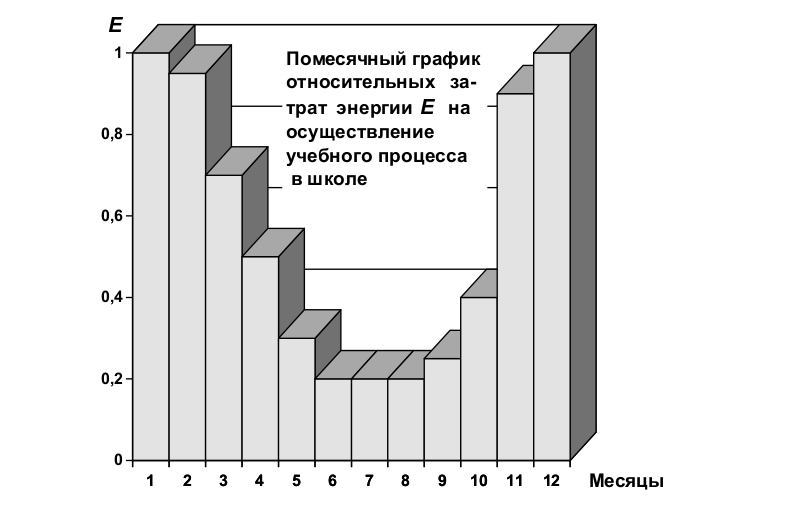

лица человек, работающий в зимнее время на улице, тратит за 8-10 часов от 5 до 7% калорий, которые он получает с пищей! А если еще учесть теплопотери с активным дыханием, механическую работу (при мощности человека в среднем около 100 ватт)? Какой величины нужно иметь органы пищеварения и какое количество и качество пищи, чтобы выдержать такой надрыв?При “тепловом” взгляде на нашу жизнь, например, кажется совершенно диким обучение в школах, техникумах, вузах и других учебных заведениях в зимнее время года. Дети и студенты, “накопившие” в летнее время здоровье,тут же оставят его в холодных “чихающих” аудиториях, добираясь до места учебы в мороз и по гололеду. Учиться-то нужно в весенне-летне-осенний период, когда и свет и теплота — все даром. Да и многие, не глобально непрерывные производства, лучше останавливать на холодное время года. Подумайте — ведь только тепловая завеса одних цеховых ворот “съедает” до 10 кВт электроэнергии. Автомобильный транспорт “пожирает” зимой на 30 % больше топлива и требует значительно больших средств на эксплуатацию. Да и вообще, смешно — человек из отапливаемой квартиры уходит как минимум на 10 часов в другое отапливаемое круглые сутки помещение. Получается, что каждый работник должен отапливать сразу два помещения — домашнее и про-изводственное! Сколько же должна стоить такая жизнь?! И ведь по существу -весь наш “заработок” в зимнее время напрямую оплачен нашим же здоровьем! Давайте рассмотрим такой пример. Предположим, что у нас есть абсолютно “честная” и непредвзятая программа для ЭВМ, с помощью которой мы можем объективно (используя Законы Природы) проанализировать какой-либо вид деятельности. Пусть этим видом деятельности будет общеобразовательный (школьный) процесс. Введем в ЭВМ наши исходные данные, при-оритеты и ограничения, и “попросим” ее ответить на вопрос: в какое время года лучше проводить занятия в школе?

Очевидно, что при такой постановке вопроса компьютер “выкинет” зимние месяцы из процесса обучения и перенесет их на летний период. Он ведь “не знает” приказов и инструкций Министерства образования (мы ему их не заложили в программу анализа). Он честно просчитает, что затраты на отопление одной классной комнаты с прилегающими территориями составляют около 10 000 рублей в год, а одной усредненной школы около 300 000 рублей в год. Он будет заботиться только о жизни, здоровье, качестве обучения школьника и благополучии семьи, педагогического персонала и общества. Зачем ему детей и учителей гонять по морозу? Ему невдомек, что лет эдак с тысячу (а то и две) назад на юге Европы или на севере Африки неизвестные нам “дяденьки”, осваивающие массовое обучение подростков, с чего-то решили,

что перерыв в занятиях лучше сделать летом. Потом этот обычай переняли и другие народы “просвещенной Европы”, живущие куда в более благоприятной климатической зоне, чем наша Сибирь. А мы что, хуже какой-то Европы?

Эксклюзивный опрос общественного мнения, проведенного автором и сочувствующими ему гражданами по поводу целесообразности перевода летних каникул на зимнее время с целью экономии средств и улучшения здоровья подрастающего поколения, показал следующее:

А как Вы, читатель, думаете? И если Вы согласны с автором этих строк, то, как Вы думаете, сколько времени пройдет в битве с “чиновниками от образования”, прежде чем они согласятся на разработку Программы перевода летних каникул на зимнее время? И вообще, можно ли “выиграть” эту битву?