АУТИЗМ КАК ОДНА ИЗ ВЕТВЕЙ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

AUTISM AS ONE OF THE BRANCHES OF THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF HUMANITY

Др. Михаил Козлов

Ph.D. Michail Kozlov

Эксперт Института интеграции и профессиональной адаптации, г. Нетания (Израиль)

Expert of Institute integration and professional adaptation, Netanya (Israel)

E-mail: 19mike19k@gmail.com tel. (972)527 052 460

АННОТАЦИЯ:

На основании статистики о прогрессирующем росте числа детей с расстройством аутистического спектра и анализе процессов, сопутствующих этому расстройству, делается предположение, что такое генетическое растройство может свидетельствовать о формировании одной из ветвей эволюционного развития человечества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Расстройство аутистического спектра, эмпатия, рабочая (кратковременная) память, дефолтная нервная сеть.

SUMMARY:

Based on statistics on the progressive increase in the number of children with an autistic spectrum disorder and analysis of the processes accompanying this disorder, it is assumed that such a genetic disorder may indicate the formation of one of the branches of the evolutionary development of humanity.

KEY WORDS: Autistic spectrum disorder, empathy, working (short-term) memory, default network.

На проходившей 20.09.2018 года в г. Хайфа Международной научно-практической конференции: «Проблемы и направления развития современного общества» на руководимой проф. Григорием Брехманом секции «Пре-, пери- и постнатальные медицинские проблемы, препятствующие развитию современного общества» проф. Анатолий Чуприков привел статистику роста числа детей-аутистов с 1995 года по 2017 год. [1]. Так в 1995 году в мире было соотношение 1 на 5000 детей. В 2000 году это соотношение было 1 на 2000. В 2010 году 1 на 110, а уже в 2017 году это соотношение составило 1 на 50. Подобное соотношение 1 к 50 было отмечено в 2011 – 2012 годах у школьников США [2]. По данным, приведенным в [3], с 1960-х годов резко выросло число детей, у которых был диагностирован аутизм. И по прогнозу, приведенному в докладе [1], в 2020 году каждый 30-ый ребенок будет аутистом, а уже в следующем десятилетии аутистом будет каждый второй. Если построить график по этим данным, он будет близок к экспоненте.

В соответствии с теорией разума аутизм (расстройство аутистического спектра, ASD — autistic spectrum disorder) — это нейробиологическое расстройство, которое значительно ухудшает социальное взаимодействие, вербальное и невербальное общение и поведение [4]. Люди с таким расстройством, наступающем в младенчестве или детстве, отличаются эгоцентризмом, отсутствием стремления к социальной коммуникации и взаимодействию, скудностью эмоций, склонны к погружению в личные переживания и зачастую не проявляют интереса к реальной жизни. ASD является пожизненным нейропсихиатрическим состоянием, и его симптомы распространяются на большинство нейрокогнитивных систем, в том числе на визуальные, языковые и сенсомоторные функции [5].

По оценкам ученых, проявление ASD происходит в результате изменений на генетическом уровне [6], причиной которых могут быть изменяющиеся условия окружающей среды [3, 7].

За последнее время условия жизни людей стали существенно меняться. Значительно усовершенствовались орудия труда, что сказалось на изменениях организации мышления и человеческих навыков. Изменился уклад жизни, экологическая обстановка.

Как отмечалось в главе «Эволюция человеко-инструментального взаимодействия» книги «Заманчивые профили будущего» [8], массовое использование таких универсальных гаджетов как смартфоны изменило психофизику современного человека. Люди перестают запоминать или записывать необходимую им информацию. Для этого им служат видеокамеры и память смартфонов. Встроенные в смартфоны навигаторы позволяют легко ориентироваться в пространстве и прокладывать маршруты до места назначения, не храня в своей памяти требовавшихся ранее топографических ориентиров. Подрастающее поколение начинает воспринимать мир через смартфоны. Все это оказывает существенное влияние на возможности человека к запоминанию информации и соответственно, в первую очередь, отражается на тех отделах мозга, которые связаны с памятью. На лекции «Биологические основы речи» профессор Института Вейцмана Эдуард Коркотян высказал предположение, что в связи с развитием визуальных коммуникационных каналов роль слухового канала общения будет снижаться и это может сказаться на развитии двух зон мозга, которые отвечают за восприятие и формирование речи и письменности, и даже их деградации [9]. Это объясняется тем, что слуховой канал, получивший свое эволюционное развитие за счет большей надежности в человеческом общении, с развитием цифровых технологий начинает уступать свое преимущество зрительному каналу в силу того, что информационно зрительный канал трехмерен или, как минимум, двухмерен на экране монитора в отличие от одномерности звукового канала. При необходимости обработки все более увеличивающегося потока информации зрительный канал дает неоспоримое преимущество за счет его значительно большей пропускной способности.

Если рассмотреть онтогенез общения, то на протяжения развития организма происходит изменение каналов коммуникации. Как считают специалисты в области пренатальной психологии, занимающиеся изучением поведения, восприятия и обучаемости ребенка до его рождения еще в утробе матери происходит взаимное информационное общение с младенцем [10]. В первую очередь, это происходит при поступлении к ребенку через плаценту гормонов матери и, таким образом, он соответственно реагирует на ее эмоциональное состояние. После рождения ребенка, вначале в основном происходит его зрительное и тактильное общение на уровне мимики, жестов и прикосновений. И в этот период ребенок наиболее чувствителен к зрительному восприятию окружающей среды. В результате невербального общения ребенок психологически развивается еще до освоения речи [11]. Позже ребенок все большее внимание уделяет вербальному общению и постепенно овладевает речью. Этот период, как правило, занимает от 2-х до 3-х лет и возможно эта задержка во времени связана с рассмотренной в [12] особенностью передачи консолидированной информации из временной в долговременную память. Таким образом, ребенок по мере взросления проходит несколько этапов, в которых доминируют такие информационные каналы общения как гормональный, тактильный, зрительный и слуховой. Как мы видим, благодаря нейропластичности связей в мозгу человека, возможна такая функциональная перестройка каналов общения. И пластичность мозга позволяет человеку осуществлять различные схемы интерфейса для общения с окружающим миром. В связи с развитием средств коммуникации выявляется несовершенство интерфейса человека при его общении с окружающим миром и с используемым интеллектуальным инструментом. Речевой канал общения имеет малую информационную пропускную способность и может со временем потерять свою значимость. Сказанное выше может иметь отношение к генетическому закреплению ASD. И здесь необходимо отметить, что проведенные исследования детей-аутистов с помощью магнитоэнцефалографии показали у них замедленную реакцию мозга при обработке звуковых сигналов [13].

Как сказано выше, речь является навыком, и этот навык формируется в течение длительного времени. Учитывая, что дети с самого малого возраста все больше и больше общаются с такими гаджетами, как смартфоны, у них резко снижается потребность в речевом общении. Они значительно больше получают информации через визуальный контакт. В какой-то степени снижением заинтересованности в речевом общении можно объяснить то, что в процессе развития ребенка иногда наблюдается в первые годы регресс в его развитии, который приводит к аутизму [14,15].

Как отметил проф. Г. Брехман в докладе «Цивилизация и помехи созидательному развитию общества»[16], под воздействием измения общественных отношений меняется процедура общения матери с ребенком. Исходя из этого заключения, можно говорить об изменении формирующихся эмоциональных навыков у ребенка. Его эмоциональная матрица видоизменяется и закрепляются такие эмоциональные навыки, которые отдаляют его от стандартного поведения. Да и условия жизни в современном обществе способствуют этому.

В [8] рассматривается процесс формировании Homo sapiens, в котором важную роль сыграло активное общение между соплеменниками, забота друг о друге и, как следствие, формирование положительных социальных навыков в обществе. В [8] предполагается, что в закреплении этих навыком могло сыграть иррациональность мышления человека. И иррациональная вера в добро и мечты о чуде должны были стимулировать развитие интеллекта. Особенно такая иррациональность мышления проявляется во сне во время дефолтного состояния мозга [17], во время которого он всецело погружен в субъектно-ориентированный абстрактный анализ ситуации и в прогнозирование. Общение в социуме стимулировало развитие в лимбической системе такого центра эмоций, как сострадание, который на анатомическом уровне начал развиваться рядом с более древним эмоциональным центром страдания [18]. И такая эмоция как сострадание получила важное значение в матрице основных эмоций человека [8].

Современные условия жизни позволяют во многом обходиться без коллективной поддержки и зависимости в быту от других людей. Для примера, вспомним, как отличаются отношения между соседями в коммунальной квартире и соседями в обычных домах. Снижение уровня зависимости друг от друга в тренде могло повлиять генетически на ослабление сравнительно более молодой эмоции сострадания. Это и отмечается для ASD в задержке развития системы эмоции сострадания, приводящей к снижению уровня эмпатии, ограничивающей способность идентифицировать психическое состояние других людей и соответственно эмоционально реагировать [19]. При этом способность к систематизации процессов сохраняется и даже наблюдается повышенная активность в этом направлении [19, 20]. Как показывают исследования, у мальчиков ASD встречается значительно чаще, чем у девочек [3, 21], и при отсутствии у детей умственной отсталости это соотношение составляет 5,5 к 1. При том, что для умственно отсталых детей это соотношение составляет 2 к 1 [3].

Можно возразить, что информационная глобализация объединяет людей. Однако трудно сравнивать виртуальное общение с реальным. Тем паче, что даже для такой глобализированной системы как интернет уже рассматривается переход к его децентрализации [22]. Более того, интернет способствует эмоциональному разделению людей, что вполне устраивает аутистов.

Новые условия требуют изменения функциональных адаптационных свойств от человека и соответственно генетических эволюционных изменений. Природа в совершенствовании своих созданий в основном пользуется методом проб и оценок (ошибок). И в цепочке развития могут быть и отрицательные результаты. Но при наличии и положительных результатов, исходя из выбранных природой критериев (а таким критерием может быть принцип наименьшего действия), процесс эволюции идет дальше.

К настоящему времени среди лиц с ASD часто встречается умственная отсталость и даже умственная нетрудоспособность, что требует пожизненного ухода за ними и ложится бременем на плечи родных и близких и требует определенных затрат от общества. Однако встречаются и индивидуумы с высоким интеллектом [4], и как было отмечено в [1] каждый десятый ребенок обладает повышенными интеллектуальными способностями. Возможно этот процент и выше, но специфика общения с аутистами может создать проблемы с выявлением этого. Если появление ASD нетупиковая веть развития, то число адаптируемых к условиям внешней среды должно рости. Тут следует отметить замечание, высказанное в [8], что у социума, постоянно находящегося в тревожном состоянии, порождающем агрессивность или все подавляющий страх у его членов, будет наблюдаться деградация и снижение интеллектуальных способностей, что можно рассматривать как процесс когнитивной деволюции.

В [15] говорится о приемах общения с детьми, которые позволяют скорректировать процесс развития аутизма у детей. Эта длительная процедура по формированию определенных навыков у детей-аутистов, способствующая их интеграции в обществе, конечно полезна. В какой-то степени она напоминает процедуру переучивания левшей. Возможно, такая корректирующая процедура может положительно повлиять на генетичесоке закрепление навыков общения в социуме для ASD и на весь эволюционный процесс.

Следует отметить, что наследуемость ASD составляет порядка 80% [5]. И если рассматривать отклонение в развитии индивидуума от принятой нормы как болезнь, то с учетом приведенной в [1] статистики роста числа детей-аутистов, через некоторое время норму придется пересматривать и в разряд больных могут попасть лица, считающиеся сейчас здоровыми. Во всяком случае, уже появляются тенденции рассматривать аутизм как один из стилей жизни [23]. И в этом помогают современные технологии коммуникации. Так некоторые аутисты участвуют в онлайн-сообществах и работают дистанционно, избегая неудобного для них общения напрямую, сопряженного с эмоциональными отношениями [24].

По приведенным в [1] данным видно, что число аутистов растет по экспоненте. С учетом этого, явление аутизма можно рассматривать как сингулярный процесс. Его форма близка к сигмоидальной функции, достигнув вершины которой процесс обычно приводит к качественным изменениям. И ASD можно рассматривать как проявление генетической эволюции человека, в результате которой может появиться новый вид человека типа Homo Individual.

В [8] приводятся следующие виды сингулярности: технологическая, экономическая, политическая, культурная, демографическая, философская и научная, экологическая, информационная, финансовая, социальная и интеллектуальная. Все эти виды в значительной степени коррелированы между собой. И если предположить большую вероятность того, что точки сингулярности для них будут разнесены как во времени, так и в пространстве, то можно говорить о некоем пространственно-временном пятне сингулярности. С учетом рассматриваемой проблемы сингулярность, связанную с эволюцией человека, можно рассматривать как закономерную. К этому можно добавить слова философа Александра Болдачёва «если в одной временной области совпадает множество сингулярных решений, это означает, что должно появиться нечто существенно новое, принципиально новая реальность, новый эволюционный этап» [25]. И будем надеяться, что эволюционный процесс развития человечества приведет к более его совершенной форме.

ASD рассматривается как расстройство развития распределенных нейронных систем, о чем свидетельствуют изменения микромасштабной, мезомасштабной и макромасштабной нейронной архитектуры. При этом отмечается преобладающее нарушение межсетевой и межсистемной связи, а не внутри отдельных сетей [5].

Было отмечено, что мозг у детей-аутистов в среднем весит больше обычного и занимает больший объём [26]. Однако, увеличение объема мозга не может быть значительным, так как существуют физические ограничения по увеличению массы мозга, связанные, в частности, с обеспечением его энергетических потребностей.

Проведенные инструментальные исследования показали значительные отличия в деятельности нервных сетей мозга у обычных людей (по представлениям настоящего времени) и с ASD.

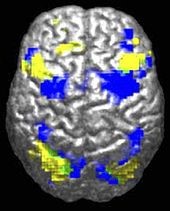

Интересную особенность, связанную с отличием карты активация областей мозга у обычных людей и у аутистов, показали исследования, проведенные с помощью фМРТ [27]. На взятом из [27] рисунке показана активация разных областей мозга при выполнении двигательных задач, синим цветом для контрольной группы людей и желтым для аутистов.

Рис. Активация разных областей мозга при выполнении двигательных задач у контрольной группы и аутистов.

Как видим, имеется резкое отличие на карте активации мозга, что говорит о его пластичности. В связи с этим возникают сомнения по эффективности достаточно дорогих работ по картированию функций мозга применительно к формированию искусственного интеллекта [28,29]. Одна из основных целей таких работ по созданию совершенного искусственного интеллекта путем копирования функционирования мозга человека может оказаться весьма трудной к достижению.

У обычных людей и с ASD значительно различается распределение в мозгу дефолтных нервных сетей [5,30]. Такие отличия могут служить объективной инструментальной оценкой выявления ASD. И это, в частности, позволяет с высокой достоверностью отслеживать тенденции роста числа аутистов.

Поступающая человеку внешняя информация и информация о его внутреннем состоянии, с учетом имеющейся матрицы эмоций, проходит процедуру ее восприятия сознанием человека (апперцепция) и заносится в кратковременную (рабочую) память (КП). Привязка поступающих сигналов к эмоциональной оценке формирует субъектно-ориентированные модели знаний (СМЗ) и дает субъективное осознание информации. Это позволяет субъекту прогнозировать развитие ситуации на основе анализа прошлого и текущих данных, вырабатывать цели и решения и осуществлять на основе этого адекватное поведение. Субъектно-ориентированные модели изменяются по мере накопления своего опыта и восприятия опыта других субъектов. При этом просходит выработка субъектом адаптированной к нему матрицы эмоций, исходя из его индивидуальных эмоциональных навыков, определяемых его физическими возможностями, опытом, социальной и природной средой, выбранных целей, обеспечивая ему элементы индивидуального самосознания [8,12].

Кратковременная (рабочая) память участвует не только в оперативной обработке поступающей входной информации, но и в дальнейшей консолидации знаний [12, 31]. Такая процедура затруднена при активном реагировании человека на внешние сигналы из-за ограниченной пропускной способности КП. Джордж Миллер определил предел информационной пропускной способности кратковременной памяти (КП) человека числом 7±2 чанков («магическое число 7±2») [32], где чанк (chunk) некий смысловой образ (паттерн). Последующими когнитивными экспериментами предел пропускной способности КП был понижен до четырех чанков [33], и в работе [34] он показан в диапазоне от трех до четырех чанков, если не учитывать повторяющиеся составляющие. Таким образом, при наличии нескольких внешних раздражителей КП занята только оперативным реагированием.

Природа нашла превосходное решение по повышению эффективности интеллектуального аппарата человека. Во время сна или в период длительного отдыха, при отсутствии требующих внимания непрерывно поступающих раздражителей мозг переходит в дефолтное состояние [35], в котором происходит интенсивная обработка и упорядочение ранее поступившей информации. Формирование новых более сложных субъектных моделей знаний производится в течение нескольких сот низкочастотных циклов дефолтной нервной сети по внутренним цепям обратных связей, охватывающих различные отделы мозга. Каждый раз при поступлении СМЗ в КП производится их новая эмоциональная оценка, осуществляя как бы новое их осознание. В процессе такой генерации СМЗ увеличиваются веса более достоверных для субъекта моделей знаний и происходит подавление других СМЗ [36].

В [30] рассматриваются в мозгу три взаимодействующие между собой системы, которые обеспечивают как оперативное реагирование, так и консолидацию информации. Это предназначенная для оперативного решения задач дорсальная сеть внимания (DAN — dorsal attention network), дефолтная нервная сеть (DN — default network), о которой говорилось выше, и управляющая ими лобно-теменная нейронная сеть (FPCN – frontoparietal control network). Между DAN и DN существует антикорреляционная связь и FPCN, анатомически размещенная между ними, осуществляет важную коммутирующую роль в динамической активации и подавлении этих сетей на основе определяемых FPCN целей [30, 37]. При этом DN разделяют на три подсети [30].

Как видим, энергетические ограничения сказались на функционировании мозга в части его быстродействия, информационной пропускной способности и ограничений по возможности в любое время проводить консолидацию информации.

Однако изменения условий обитания человека при сохранении интегральных энергетических затрат могут сказаться на функционировании отдельных составляющих мозга. В [8] говорится об эволюционном изменении размера мозга и его отдельных частей в связи с эволюцией поведения человека. Эволюция поведения человека всецело зависит от орудий труда, которыми он пользуется, и информационной средой, в которой он находится. В прошлом человеку была жизненно важна быстрота реакции на небольшое число одновременно протекающих событий, и его удовлетворяла пропускная способность КП. В современных условиях увеличился поток поступающей информации, на которую необходимо оперативно реагировать, при этом скорость реакции на каждый чанк не столь важна и может быть понижена. За человеком уже не гонится дикий зверь, но возникают, например, проблемы на дорогах, приводящие к авариям, когда водитель одновременно говорит по телефону, смотрит на дорогу и на навигатор. С учетом этого, в условиях возрастающего взаимодействия человека с интеллектуальными инструментами желательно расширить пропускную способность КП с 4-х чанков до большего количества. Это может произойти в обмен на снижение скорости реагирования на внешние раздражители, поскольку изменились условия существования человека.

И, возможно, те отклонения в функционировании рабочей (кратковременной) памяти и повышенная способность к сенсорному восприятию и усиленному вниманию, которые отмечены в ряде исследований [38,39,40], связаны с изменением нервных сетей, обслуживающих КП, и направлены в сторону расширения ее пропускной способности. Эту гипотезу можно легко проверить с помощью тахистоскопа, используемого для определения объёма внимания, или другими инструментальными средствами.

Современного человека может не устраивать то, что для выработки оптимального решения на основе консолидации полученных текущих знаний приходиться прибегать к принципу «утро вечера мудренее» и ждать сна для того, чтобы перевести мозг в дефолтное состояние. В этом случае появляется в течение дня потребность в отключении на некоторое время от внешних раздражителей. Для этого иногда используются искусственные приемы отключения, прибегая к медитации путем концентрации внимания на резко ограниченное число раздражителей [41]. Вполне возможно, что наблюдаемая при ASD стереотипность и повторяемость поведения, типа раскачивания туловища [42], характеризует инстинктивное стремление личности на какое-то время отключиться от стандартной деятельности. И служит потребности в побуждении управляющей системы FPCN на периодическое погружение мозга в дефолтное состояние для консолидации получаемой текущей информации.

Человеком движет некоторый спектр потребностей, который заставляет ставить перед собой цели и добиваться их реализации, а также формирует такую более тонкую настройку как мотивы поведения. Спектр потребностей и их динамическая вариация характеризуют способности к адаптации человека в окружающем его мире. Меняется окружающая внешняя среда, и меняется и расширяется спектр потребностей, а с такой эволюцией потребностей и генетически закрепляются адаптационные свойства человека.

Выше была высказана гипотеза о эволюцинном превращении Homo Sapiens в Homo Individual. Однако, эта веть развития может быть не одной. В [8], как выход из проблемы ограниченной возможности мозга по обработке большого массива информации, было рассмотренно встраивание в мозг нейроинтерфейса в область, близко расположенную к таламусу, который является узлом связи коры головного мозга со всеми органами чувств. Таким образом, через встроенного в мозг субъектно-ориентированного интеллектуального инструмента — помошника, названного в [8] alter ego, предполагается наладить двухстороннюю связь неокортекса с внешним миром. Возможно, в дальнейшем генная инженерия позволит такой alter ego сделать естественной частью мозга.

И вполне возможно, что дальнейшее развитие человека как вида будет симбиозом рассмотренной выше эволюции мозга и встроенного в мозг субъектно-ориентированного alter ego.

Человеческий разум обладает свойством самосознания, воспринимая себя как некое «Я» со своей самооценкой, как личности [8]. Это самосознание возможно только на фоне общества со своим коллективным разумом. Такое соотношение индивидуального и коллективного разума динамично развивается. Оно, по всей видимости, может быть плодотворным только при соблюдении выработанного еще в древние времена принципа, определенного в Талмуде, как «каждый человек – целый мир». И такая децентрализация разумов позволяет сохранять как индивидуальность, так и гибкость в эволюционной адаптации.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Чуприков А.П. О возможности предотвращения рождения детей аутистов. Вестник академии. Израильская независимая академия развития науки. Хайфа, Израиль, 2018. Т.10, №2 — С. 187-189.

2. CDC and HRSA issue report on changes in prevalence of parent-reported Autism Spectrum Disorder in school-aged children. Media Advisory. Centers for Disease Control and Prevention. March 20, 2013.

3. Newschaffer CJ, Croen LA, Daniels J, Giarelli E, Grether JK, Levy SE, Mandell DS, Miller LA, Pinto-Martin J, Reaven J, Reynolds AM, Rice CE, Schendel D, Windham GC. The epidemiology of autism spectrum disorders. Annu Rev Public Health. 28 (2007). Pp. 235–258. doi:10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144007. PMID 17367287.

4. Yael Kimhi. Theory of Mind Abilities and Deficits in Autism Spectrum Disorders. Top Lang Disorders Vol. 34, No. 4, 2014. Pp. 329–343.

5. N. de Lacya, D. Dohertyb, B.H. Kingd, S. Rachakondae, V.D. Calhoun. Disruption to control network function correlates with altered dynamic connectivity in the wider autism spectrum. NeuroImage: Clinical 15. 2017. Pp. 513–524.

6. Abrahams B.S, Geschwind D.H. Advances in autism genetics: on the threshold of a new neurobiology. Nat Rev Genet. 2008. 9 (5): P. 341–55. DOI:10.1038/nrg2346.

7. Kinney DK, Munir KM, Crowley DJ, Miller AM (2008). «Prenatal stress and risk for autism». Neurosci Biobehav Rev 32 (8): 1519–32. DOI:10.1016/j.neubiorev.2008.06.004.

8. Козлов М. Заманчивые профили будущего.LAP Lambert Academic Publishing. 2018.

9. Коркотян Э. Биологические основы речи: тезисы лекции. Дом ученых и специалистов Реховота. Институт Вейцмана. 07.06.2017.

10. Maret S. Introduction to prenatal psychology. NY: Church Gate Books. 2009.

11. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. Изд-во: М.: Педагогика. 1986.

12. Kozlov M. Computer-brain model memory and decision-making. The Bulleten of Academy. Israeli Independent Academy of Development of Science. Haifa, Israel, 2017. Vol.9, №1- P.27-45.

13. Roberts T.P., Schmidt G.L., Egeth M. et al. Electrophysiological signatures: magnetoencephalographic studies of the neural correlates of language impairment in autism spectrum disorders. Int J Psychophysiol 68 (2). 2008. Pp.149–160. DOI:10.1016/j.ijpsycho.2008.01.012.

14. Stefanatos G.A. Regression in autistic spectrum disorders. Neuropsychol Rev 18 (4). 2008. Pp. 305–319. DOI:10.1007/s11065-008-9073-y.

15. Чуприков А.П., Черная Т.В. О необходимости комплексной сенсорной интеграции у детей с патологией развития. Вестник академии. Израильская независимая академия развития науки. Хайфа, Израиль, 2018. Т.10, №2- С.190-193.

16. Брехман Г. Цивилизация и помехи созидательному развитию общества. Международная научно-практическая конференция:«Проблемы и направления развития современного общества». Хайфа, Израиль. 20,09. 2018.

17. Raichle M.E, Snyder A.Z. A default mode of brain function: A brief history of an evolving idea / NeuroImage 37 (2007). Pp.1083-1090.

18. Damasio A. Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain // Pantheon. 2010.

19. Baron-Cohen S. Autism: The empathizing-systemizing (E-S) theory. Annals of the New York Academy of Sciences, 1156, 2009. Pp. 68–80.

20. Baron-Cohen S. The hyper-systemizing, assortative mating theory of autism. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 30 (5). 2006. Pp. 865–872.

21. Schaafsma S.M., Pfaf D.W. Etiologies underlying sex differences in Autism Spectrum Disorders. Frontiers in Neuroendocrinology. 35 (3). 2014. Pp. 255–71. doi:10.1016/j.yfrne.2014.03.006.

22. Zoë Corbyn. Decentralisation: the next big step for the world wide web. The Guardian. 30 Sep 2018.

23. Rajendran G., Mitchell P. Cognitive theories of autism. Dev Rev. 27 (2). 2007. Pp. 224–260. DOI:10.1016/j.dr.2007.02.001

24. Biever C. Web removes social barriers for those with autism. New Sci. 30.062007.

25. Болдачев А. В. Финита ля история. Политико-культурно-экономическая сингулярность как абсолютный кризис цивилизации. Оптимистический взгляд в будущее // Сингулярность. Образы «постчеловечества». — М.: Алгоритм, 2016 — C. 7-37.

26. DiCicco-Bloom E., Lord C., Zwaigenbaum L., et al. The developmental neurobiology of autism spectrum disorder. J Neurosci 26 (26). 2006. Pp. 6897–6906. DOI:10.1523/JNEUROSCI.1712-06.2006.

27. Powell K. Opening a window to the autistic brain. PLoS Biol. 2 (8). 2004. E267.

28. The Human Brain Project. A Report to the European Commission. The HBP-PS Consortium, Lausanne, April 2012.

29. Glasser M. F., et. al. The Human Connectome Project’s neuroimaging approach. Nature Neuroscience. 2016. Vol. 19. Pp.1175–1187.

30. Jessica R. Andrews-Hanna, Jonathan Smallwood, R. Nathan Spreng. The default network and self-generated

thought: component processes, dynamic control, and clinical relevance. Ann N Y Acad Sci. 2014 May; 1316(1):

Pp.29–52. doi:10.1111/nyas.12360.

31. Spreng R. N., Mar R. A. I remember you: A role for memory in social cognition and the functional neuroanatomy of their interaction. Brain Research, 1428, 2012. Pp. 43–50.

32. Miller G.A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two // The Psychological Review, 1956, vol. 63.- Pp. 81-97.

33. Cowan N. The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity. Behav Brain Sci. 2001 Feb;24(1). Pp. 87-114.

34. Glassman R.B. Topology and graph theory applied to cortical anatomy may help explain working memory capacity for three or four simultaneous items. Brain Res Bull. 2003 Apr 15;60 (1-2): Pp. 25-42.

35. Raichle M.E, Snyder A.Z. A default mode of brain function: A brief history of an evolving idea / NeuroImage 37. 2007. Pp.1083-1090.

36. Danylov V., S. Kletskin S., Kozlov M. Negative manifestation the defolt mode of brain function. The Bulleten of Academy. Israeli Independent Academy of Development of Science. Haifa, Israel, 2016. Vol.8, №1- Pp.3-12.

37. Wei Gao, Weili Lin. Frontal Parietal Control Network Regulates the Anti-Correlated Default and Dorsal Attention Networks. Hum Brain Mapp . 2012. January ; 33(1). Pp.192–202. doi:10.1002/hbm.21204.

38. Kenworthy L., Yerys B.E., Anthony L.G., Wallace G.L. Understanding executive control in autism spectrum disorders in the lab and in the real world. Neuropsychol Rev 18 (4). 2008. Pp. 320–338. DOI:10.1007/s11065-008-9077-7.

39. Plaisted Grant K., Davis G. Perception and apperception in autism: rejecting the inverse assumption. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 364 (1522). 2009. Pp.1393–1398. DOI:10.1098/rstb.2009.0001.

40. Levinson D.B., Smallwood J., Davidson R.J. The persistence of thought: Evidence for a role of working memory in the maintenance of task-unrelated thinking. Psychol Sci. 2012; 23. Pp. 375–380.

41. Бородина Г.В. Основы психологии и педагогики. Минск: Вышэйшая школа, 2016.

42. Lam K.S., Aman M.G. The Repetitive Behavior Scale-Revised: independent validation in individuals with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord. 37 (5). 2007. Pp. 855–866. doi:10.1007/s10803-006-0213-z.

Иллюстрация: autizmvosstanovlenie.ru