АННОТАЦИЯ:

Данная статья является десятой главой общей работы «Заманчивые профили будущего», в которой предполагается рассмотреть возможные пути формирования нового социально- экономического уклада, характеризуемого переходом от общества массового потребления товаров к обществу потребителей индивидуальной субъектно-ориентированной продукции и созданием основы для образования общества Творцов, и следует за ранее опубликованными в NIZI.co.il девятью главами: «Две стороны прогресса», «Два смартфона в одни руки или необходимость перехода к субъектно-ориентированному производству», «Что же делать, чтобы роботам не пришлось платить зарплату», «Закат глобализации или вперед к гильдиям ремесленников», «Экономическое неравенство и как его образумить», « Глобальная паутина и как в ней не запутаться», «Обратная волна глобализации и переход к постиндустриальной экономике», «Биржа идей и переход к системе субъектно-ориентированного рецензирования» и «Потребность в новых финансовых технологиях и не пора ли отказаться от денег».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Компьютеризация, модернизацию образования, внутренняя мотивация, онлайн-курсы, мастер, принцип соотношения интересов.

SUMMARY:

This article is the tenth chapter of the overall work of «Tempting Profiles of the Future», in which is supposed to consider possible ways of creating a new socio-economic system characterized by the transition from a society the mass consumption of goods to the consumer society of individual subject-oriented products and provide the basis for the formation of the society of the Makers, and follows after previously published in NIZI.co.il nine chapters: «The two sides of progress», «Two smartphones in one hand, or the necessary transition to subject-oriented production», «What to do, so that to the robots was no need pay wages”, «Sunset of globalization or transition to the guilds of artisans”, “Economic inequality and how bring to reason it”, “Global web and how therein do not get confused”, “Backward wave globalization and the transition to post-industrial economy”, “Ideas exchange and transition to the system of subject-oriented peer review” and “The need for new financial technologies and is it not time to refuse from money”.

KEY WORDS: Computerization, modernization of education, internal motivation, online courses, a master, principle of the correlation of interests.

Повсеместное применение компьютерных технологий и грядущее использование искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях человеческой деятельности помимо ощутимых благ несет и определенную угрозу развития Homo Sapiens как вида. Как показано в [10.1] массовая компьютеризация приводит к снижению среднего уровня образованности населения. Это связано в том числе и с тем, что большая часть высвобождающихся работников предприятий переходит на более простую работу в сферу обслуживания и уменьшается потребность в большом количестве технически высокообразованных людей. Происходит ускоряющееся расслоение общества на относительно малое количество высокообразованных специалистов и растущее число неквалифицированных работников. При этом с переходом на выполнение ответственных работ, но поддающихся алгоритмизации с помощью компьютеризированных систем, такая тенденция будет усиливаться. К этому можно добавить, что по прогнозам специалистов в области нейробиологии, в недалеком будущем у людей будет меньший объем мозга, чем у современного поколения. По мнению специалистов это обуславливается тем, что большую часть работы по запоминанию и обработки информации будут выполнять компьютеры [10.2]. И как следствие — это будет способствовать ухудшению памяти и снижению интеллектуальных способностей людей.

При таком развитии событий и совершенствовании компьютерных технологий может стать реальностью рассматриваемая футурологами угроза грядущей сингулярности машин [10.3], приводящей к доминированию ИИ над человеческий разум. Популярный китайский писатель-фантаст Лю Цысинь привел в [10.4] возможный прогноз развития событий в эпоху роботизации, в которой постепенное отстранение роботами, наделенными ИИ, человека от трудовой деятельности может существенно изменить всю человеческую культуру и для людей будет потерян смысл самой идеи необходимости работы. Роботы будут выполнять всю работу по обеспечению людей жизненным комфортом, предоставляя им все возможности для развлечений и наслаждений окружающим миром. И, в конечном счете, при полном замещении людей на всех работах и постепенном своем совершенствовании роботы, полностью контролируя и управляя действиями людьми, начнут относиться к ним как к любимым домашним животным, опекая их до такой степени, что люди, подобно нынешним пуделям, превратятся в послушных и избалованных существ.

В такой сценарий заботливого отношения со стороны ИИ к людям и воспрития их как несмышленышей можно поверить, допустив, что роботы будут снабжены матрицами искусственных эмоций, как это рассмотрено в [10.5], и в эту матрицу будут включены искусственные эмоции удовольствия, сострадания и подражания.

С сегодняшних позиций, занимаемых людьми, подобный прогноз может не обрадовать, но времена меняются и взгляды тоже. Во всяком случае, такой прогноз полезен для того, чтобы принять все меры, чтобы он не реализовался. И одним из способов избежать сингулярности ИИ — это наличие зрелого общества творческих личностей. Формирование такого общества в нынешних условиях невозможно. Просто заклинания с призывами получать новые знания работниками, высвобождаемыми роботизацией, даже подкрепляя их выделением на эти цели значительных средств, не будут эффективны. Человеческий мозг потребляет при своем функционировании большое количество энергии [10.6] и природа наделила человека таким полезным качеством как лень, стимулирующая его на невыполнение той работы, которую можно избежать [10.7]. Поэтому в отсутствии явной для человека необходимости освоения знаний, он не будет стремиться их получать. Здесь функцию человеческой лени можно рассматривать с позиций принципа наименьшего действия [10.8].

Нужна мотивация к совершенствованию, а ее в современных условиях явно не достаточно. В обществе наблюдается тенденция по снижению самостимулирования к освоению когнитивно сложных знаний, как это, например, отметил в своем отчете Центр исследований социальной политики в Израиле «Тауб» [10.9]. Существующая система подготовки кадров способствует тому, что те, кто получает образование, стремятся идти по пути наименьшего сопротивления. В результате учащиеся, получая дипломы с минимальными материальными и умственными затратами, оказываются мало востребованными. И, как следствие, получаемое современное либерализованное массовое образование в некоторой степени является обманом тех, кто и сам был психологически подготовлен к этому [10.10]. В результате плоды такой системы образования бумерангом возвращаются в общество в виде поколения «лишних людей», которые не могут, и, за частую, не хотят искать себе достойное место в обществе.

Также на возможности решать усложняющиеся задачи в ближайшей перспективе неизбежно будет сказываться растущее число неквалифицированных работников, которые из-за уменьшающейся заработной платы не способны будут обеспечить своим детям необходимый уровень образования.

Все вышеперечисленное неизбежно скажется на качестве рабочей силы и специалисты института «Шореш» в своем отчете [10.11], подготовленном по заказу Национального совета по экономике Израиля, определяют как одну из важнейших задач для обеспечения эффективности экономики — это повышение уровня образования. Однако современные экономические условия мало способствуют достижению такой цели.

Для обеспечения условий к творческому развитию требуются социально-экономические преобразования. К счастью, современные технологии, такие как трехмерная (3D) печать, нанотехнологии, компьютерное моделирование, стимулируют к изменению экономических отношений в сторону, которая может стать спасительной для сохранения и дальнейшего развития интеллектуального потенциала общества. Возможности таких изменений рассмотрены в [10.12, 10.13], на основе перехода от доминирования в современной экономике культуры массового производства и потребления к субъектно-ориентированному производству под индивидуальный заказ и соответственно к субъектно-ориентированному потреблению. В условиях нового социально-экономического уклада потребуется большое количество производителей товаров и услуг, выполняемых на основе конкретных индивидуальных заказов. Это не только будет способствовать повышению качества продукции и ее комфортности для потребителя, но и коренным образом изменит потребность в креативно мыслящих работниках, так как будет стимулировать создание большого количества рабочих мест, на которых будут использоваться компьютерные средства проектирования и новейшие достижения технологий с привлечением роботизированных систем изготовления.

В таком обществе станет вопрос, как наиболее оптимально способствовать формированию творчески мыслящих личностей, обладающих широким кругозором и достаточными знаниями для решения множества зачастую нестандартных задач, определяемых конкретными потребностями и вкусами заказчиков. При этом лучший мастер — это тот, кто может грамотно подсказать потребителю, что на самом деле ему нужно. То есть быть еще и прогнозистом. Как говорил в свое время один популярный у заказчиц мастер: «Мадам. Я знаю, как сделать из Вас конфетку. Вы себя не узнаете. Только не мешайте мне (творцу, как он себя не без основания считает) своими советами». Успешные современные фирмы пытаются угадать будущие потребности и даже формировать их.

Хотелось бы отметить, что когда перед коллективом ставятся неординарные задачи, то в этом коллективе в той или иной степени творцами становятся практически все работники и наоборот, когда нет таких задач, то коллектив творчески деградирует. И можно говорить о том, что каждый человек потенциально креативен.

Процедура массового формирования творчески мыслящих личностей неразрывно будет связана с эффективностью работы системы образования. И концепция развития системы образования должна учитывать как существующие потребности общества, так и в значительной степени будущие тенденции. Следует принять во внимание, что при выработке концепции развития образования необходимо будет просматривать горизонты планирования на десятилетия, так как получаемые знания будут оказывать влияние на развитие общества, как в ближайшем будущем, так и в далекой перспективе. И от правильности экстраполяции тенденций развития и практических шагов в образовании на основе разработанной модели развития будет зависеть успешность будущего общества [10.10]. Это касается всей цепочки образования преддетсадовского, дошкольного, школьного и высшего образования, а также системы дальнейшего пополнения знаний и навыков.

Следует отметить, что с развитием экономики субъектно-ориентированного производства (ЭСОП), будет расти потребность в значительном числе креативно мыслящих создателей многообразия общественно необходимой индивидуальной продукции. При этом от них потребуются как качественные базовые знания, так и глубокие знания и навыки по выбранной достаточно узкой специальности. Таким образом, системе образования придется решать многогранную задачу подготовки для общества широкого спектра специалистов на основе сочетания фундаментального образования и профессиональной подготовки по множеству направлений. И здесь потребуются во многом отличные от современной системы образования подходы к обучению.

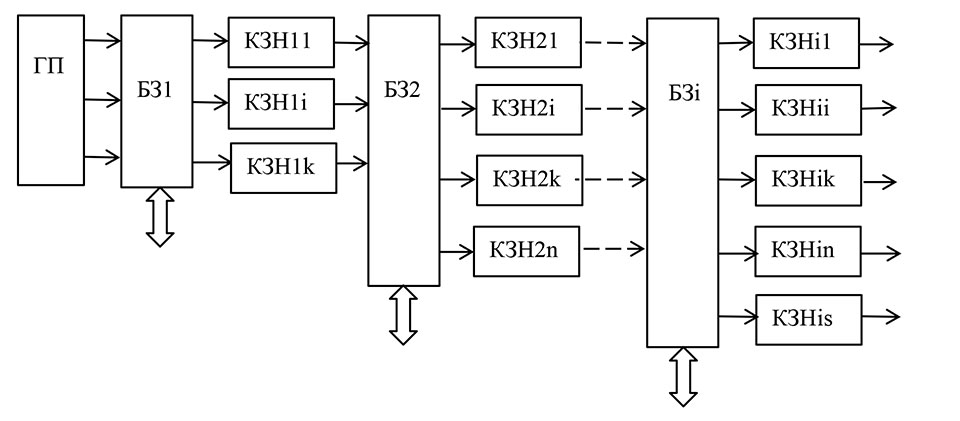

Систему формирования новых качественных знаний и навыков можно представить в виде динамической последовательной многоуровневой иерархической и итерационной процедуры, которая хорошо согласуется с представленной в [10.14] моделью накопления и консолидации знаний у человека. Условно эту процедуру можно изобразить в виде следующей схемы.

Рис.10.1. Последовательная процедура формирования знаний и навыков

На рис.10.1 представлены генетическая память (ГП), базовые знания (БЗ) и конкретные знания и навыки (КЗН). Базовые знания по своей сути являются эксплицитными (явными), тогда как КЗН могут быть как эксплицитными, так и имплицитными (неявными, неосознаваемыми).

Рис. 10.1 иллюстрирует последовательное усложнение знаний от генетической информации, присущей новорожденному, к получению базовых знаний путем общения с родителями (БЗ1) и получению первичных конкретных знаний и навыков (КЗН1i) у детей до трех лет методом проб и оценок. На следующем этапе итерационной процедуры происходит усложнение БЗ (БЗ2) за счет собственных знаний и обмена информацией с внешней средой, и происходит совершенствование и выработка новых КЗН (КЗН2i). И так происходит дальнейшее накопление и консолидация знаний и навыков.

Таким образом, на рис. 10.1 отражается итерационная последовательность операций индукции и дедукции, то есть перехода от частного к общему и наоборот, в результате чего происходит постепенное усложнение БЗ и совершенствование и выработка новых КЗН.

Чем раньше у человека происходит получение нужных знаний, тем легче происходит их усвоение, и как показано в [10.14], первоначальные знания человека во многом могут формироваться случайно, но далее при поступлении новой информации в этом кластере знаний аттракторы знаний усиливаются. Наиболее легко заложить основу новых знаний в раннем возрасте, когда еще не сформировались конкурирующие аттракторы знаний, которые будут воздействовать на апперцепцию обучаемого. В проведенных в США исследованиях с детьми до 2 лет, показано, что в последующем у тех детей, которым больше уделяют внимание в этом возрасте, значительное лучшее ассоциативное мышление и словарный запас, и существует интеллектуальное отличие таких детей от сверстников по приходу в школу [10.15]. Поэтому важно проводить обучение в игровой форме с самого раннего возраста.

В странах, заинтересованных в своем будущем, на это обратили внимание. Так в США разработаны стандарты обучения с раннего детского возраста [10.16], которые способствуют повышению качества образования и созданию универсального дошкольного обучения.

Таким образом, модернизацию образования следует осуществлять, начиная с додетсадовского возраста до высшего и последующего обучения.

По-видимому, помощь родителям и детским воспитателям в развитии умственных способностей детей следует поставить на государственный уровень. При этом стандарты раннего образования должны учитывать наклонности детей, возможности формирования новых интересов и позволять их целенаправленно развивать и по возможности профессионально ориентировать. Возможно, при рождении ребенка следует дарить родителям книгу о том, как развивать детей в первые три года.

В школах, наряду с общей базовой подготовкой, значительную часть времени следует уделять индивидуальной специализированной подготовке, сочетая ее, при ориентации учащихся в выборе будущей профессии, как с потребностями общества, так и с их интересами, которые с помощью опытных наставников можно будет развивать и корректировать в нужном направлении. Возможно, целесообразно будет внедрить в школах систему продленного дня, и путем чередования обучения естественным и гуманитарным наукам, практическими занятиями, занятиями искусством и спортом формировать всесторонне развитые творческие личности. Естественно для этого потребуется достаточно большое количество высокообразованных креативных энтузиастов своего дела. А это дополнительное значительное количество новых рабочих мест для людей, обладающих глубокими базовыми и специальными знаниями, включая по когнитивной психологии [10.17]. Таких творцов-преподавателей будет трудно и, будем надеяться, невозможно, и бессмысленно заменять на роботов, конечно привлекая последних к различным по уровню сложности вспомогательным работам, включая поддержания порядка.

Учитывая, что в современной школе недостаточно мотивации к получению интеллектуально сложных знаний, необходимо активно использовать последние достижения когнитивной психологии. При этом в процессе обучения следует постепенно переходить от внешней мотивации в виде кнута и пряника к внутренней мотивации, которая, значительно более эффективна при решении когнитивно сложных задач [10.18, 10.19]. Такая мотивация, преодолевая естественную лень, через некоторое время приводит к возрастающей потребности учащегося самому осваивать новые знания. При решении индивидуальных задач следует целенаправленно стимулировать интерес к освоению фундаментальных знаний, показывая насколько эффективно работает такая обратная связь. При этом, используя субъектно-ориентированный подход к каждому учащемуся, необходимо прививать им творческое мышление и самостоятельность в принятии решений.

Подобное, но в более широком масштабе, следует рекомендовать к внедрению при обучении в университетах, колледжах и при последипломном образовании.

С учетом всего спектра технологических возможностей целесообразно создавать качественное дистанционное обучение с использованием сетей массового онлайн-образования. Существует большое количество сайтов онлайн-обучения, которые охватывают практически все сферы образования. От созданного Массачусетским технологическим институтом сайта Scratch – Imagine, Program, Share для формирования креативного мышления у детей, сайта E-learning for kids для школьников младшего возраста от 5 до 12 лет, до сети сайтов электронных университетов на базе открытых онлайн-курсов, таких как edX, Cousera, MIT Open Courseware, Codecademy, HOW Design University и Udacity, которые дают знания по разным направлениям человеческой деятельности, в том числе по математике, информатике, конструированию, веб-дизайну, информационно-коммуникационным технологиям и разработке программного обеспечения [10.20]. Так основанная профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер компания Coursera организовывает свободные онлайн-курсы на базе центров обучения, размещенных по всему миру [10.21]. Количество ее онлайн-курсов уже превышает 2000, а аудитория пользователей несколько десятков миллионов. На онлайн-курсах помимо видео-лекций предусмотрены задания, еженедельные упражнения и в конце курсов возможен итоговый экзамен. Такие онлайн-курсы уже начали входить в официальную систему образования США. Так Американский образовательный совет одобрил рекомендацию для зачёта в колледжах США пяти онлайн-курсов компании Coursera.

Можно предположить, что помимо массового онлайн-образования будет все чаще использоваться адаптивная процедура индивидуального онлайн-образования, а также обучение небольшими онлайн-группами с применением для развития творческих способностей в процессе обучения методов поиска идей и создания инноваций, включая приемы мозгового штурма [10.22, 10.23]. И в процессе такого взаимодействия будет происходить интеллектуальное взаимообогащение преподавателей и учащихся. Такой процесс обучения в небольших онлайн-группах может в некоторой степени копировать обучение древними философами своих учеников во время прогулок. Но такие онлайн-прогулки по всему миру в компании разноязычных людей, свободно общающихся между собой и увлеченных общими интересами, будет происходить на совершенно ином современнейшем коммуникационном уровне.

Современные технологии производства и коммуникации уже позволяют формировать специалистов по разным направлениям деятельности на основе локальных групп в виде мастера и подмастерьев, участники которых могут быть разбросаны по всему миру. Мэтр – мастер передает свои знания ученикам и сам совершенствуется. И построенную на таких креативных группах технологию обучения по узким специальностям можно использовать, начиная от школ до университетов и последующего повышения квалификации. Так, например, профессор Массачусетского технологического института Нил Гершенфельд использовал Fab-Labs, как для обучения техническому творчеству детей младшего школьного возраста в Гане, так и для изготовления специалистами высокой квалификации оборудования для беспроводных сетей в Бостоне [10.24].

Как видим, есть все возможности для массового процесса освоения знаний и формирования креативного мышления. Остается только создать мотивацию потребности в этом и такая потребность возникнет с переходом от общества массового потребления к обществу потребителей и производителей субъектно-ориентированной продукции. Такая ЭСОП оптимально подходит для тех стран, которые стабильно обеспечивают своим гражданам основные жизненные потребности, и в этом случае творчество в сочетании с развивающимися технологиями индивидуального производства обеспечат наиболее полное психологически комфортное состояние каждой личности.

В таком обществе будут ценится креативные мастера. В то же время потребитель индивидуально изготовленной продукции будет больше ценить приобретенную вещь и она будет намного дольше ему служить. В результате постепенно изменится менталитет общества, в котором творческим процессом будет охвачена большая часть общества и более избирательным будет подход к личному потреблению.

Соотношение заинтересованности в творчестве (O) и в процессе потребления (I) можно выразить в виде принципа соотношения интересов (ПСИ)

O * I = С, (10.1)

где С – некая константа.

В качестве меры творчества O можно использовать самое ценное, что есть у человека – это время, а величину потребления I измерять в единицах, которыми количественно оцениваются потребительские свойства чего-либо. Для варианта ПСИ (10.1) наиболее удобно O и I оценивать в нелинейном масштабе, например, в логарифмическом.

В том случае, если величину потребления I оценивать также как и творчество O в единицах времени, то ПСИ можно представить в виде

Od + Id = Сd, (10.2)

где Od и Id соответственно время на занятие творчеством и потреблением в течение суток, а Сd – константа, равная 24 часам. При этом часть времени сна во время активной работы дефолтной нервной системы мозга можно отнести ко времени творчества Od [10.14], а остальное время сна к потреблению Id.

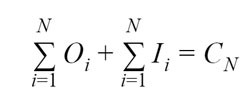

Естественно, более достоверными будут оценки творчества O и потребления I при большем интервале времени, взятом для величины С. В этом случае выражение для ПСИ будет иметь вид

(10.3)

где Oi и Ii соответственно время на занятие творчеством и потреблением в i-ый день, а CN – количество часов в N днях.

Из анализа ПСИ следует, что чем больше индивидуум занят творчеством, то тем меньше он расходует свои ресурсы на личное потребление. Очевидно, здесь нужно не доходить до крайностей, погружаясь полностью в творческий процесс и максимально игнорируя личное потребление и наоборот. Хотя жизнь показывает нам образцы и того и другого. Например, как бытие одного из основателей школы киников Диогена Синопского. Он, по преданию, пренебрегая всеми благами цивилизации того времени, занимался размышлениями в большом глиняном сосуде на берегу Средиземного моря и проповедовал простоту и естественость в жизни, избавления от условностей, обладания лишним и бесполезным [10.25].

Для успешного экономического развития и достижения устойчивых позиций на мировом рынке в конкурентной борьбе за потребителей своей продукции нужно постоянное развитие технологий. М. Кремер, основываясь на рассуждениях известных ученых-экономистов С. Кузнеца и Дж. Саймона о том, что чем больше численность населения, то тем выше потенциал изобретательской активности, приводит в [10.26] для динамики роста уровня технологий выражение вида

dA/dt = gPA, (10.4)

где A – уровень технологий, g – нормирующий коэффициент, P – численность населения.

Считая, что на развитие технологии в основном влияет грамотная часть населения, в [10.27] приводится для динамики роста уровня технологий несколько измененное выражение

dA/dt = bLA, (10.5)

где b – нормирующий коэффициент, L – количество грамотного населения.

Уравнение (10.5) предполагает, что чем больше грамотных людей в обществе, тем больше будет инноваций. Однако с развитием компьютеризации производства число грамотных людей, активно участвующих в производстве, постоянно падает и использование формулы (10.5) становится некорректным. Поэтому с учетом рассматриваемого перехода к субъектно-ориентированному производству, более правильно использовать следующую формулу

dA/dt =hCA, (10.6)

где h – нормирующий коэффициент, С – число индивидуальных производителей. При этом предполагается, что в условиях конкуренции индивидуальные производители будут максимально использовать и развивать свои творческие способности. И чем больше будет таких креативных Мастеров, тем более эффективным и комфортным будет общество.

У каждого человека существует чувство самоудовлетворения при получении результатов лучших по отношению к его окружению и это чувство, в силу своей относительности, нельзя выразить в абсолютных значениях. У разных людей оно выражается по-разному и может принимать крайние формы. Возможно, поэтому в таких благополучных странах, как Швеция, при доминировании в них массового потребления, включая и массовую культуру, способствующих подавлению собственного Я, часть молодежи, не получая удовлетворения от самовыражения, впадает в апатию или агрессию и идет на крайние поступки в том числе и на самоубийство.

Эту составляющую человеческого счастья, не имеющего предела, наиболее оптимально для общества и индивидуума можно в большей степени удовлетворять, перейдя от общества массового потребления, к обществу творческих личностей.

Молодежи свойственна повышенная активность в поиске самореализации путем проб и оценок. И этот процесс во многом случаен. Но учитывая, что всякая случайность имеет свои закономерности, надо создавать такие условия для воспитания молодежи, чтобы их самореализация была продуктивна. И это можно обеспечить за счет перехода к высококонкурентным технологиям индивидуального производства, в котором будут созданы новые рабочие места для молодежи и решена болезненная для нее проблема по безработице с максимальным учетом индивидуальных интересов и способностей каждого.

Сочетание потребностей постиндустриальных технологий с модернизацией образования и обучения может изменить социальное самочувствие будущего поколения без предрекаемых некоторыми социологами потрясений. Для этого просто на государственном уровне надо проводить политику мудрого патернализма в области образования с учетом экономических и социальных потребностей общества.

БИБЛИОГРАФИЯ

10.1. Станут ли роботы причиной глобальной безработицы?

www.robo-hunter.com/news/stanut-li-roboti-prichinoi-globalnoi-bezrabotici. 24.09.2014.

10.2. Британские ученые представили портрет человека будущего ig-nobel.ru/071012.php

10.3. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. -ЛитРес. 2016.

10.4. Liu Cixin. The Robot Revolution Will Be the Quietest One. NY Times. Dec. 7, 2016.

10.5. Козлов М. Искусственные эмоции для коллектива искусственных интеллектов. NIZI.co.il / Наука и жизнь Израиля. 5.11.2014.

10.6. Xiao-Hong Zhu , et al. Quantitative Imaging of Energy Expenditure in Human Brain. Neuroimage. 2012 May 1; 60(4): Pp. 2107–2117.

10.7. Murphy J. Believe it or not! But laziness is wired in us. 6th April 2017. https://toptheto.com

10.8. Голдберг Д. Вселенная в зеркале заднего вида. Был ли Бог правшой? Или скрытая симметрия, антивещество и бозон Хиггса. ЛитРес. 2015.

10.9. Отчет: о деградации высшего образования в Израиле за 40 лет. rishonim.info/konflikt/59015 — октябрь 08, 2013.

10.10. Козлов М. Как стать мастерскими мира или зачем надо реформировать образование. NIZI.co.il / Наука и жизнь Израиля. 20.05.2014.

10.11. Ben-David D, Kimhi A. Israel’s primary socioeconomic challenges and policy areas requiring core treatment. Policy Brief. SHORESH Institution for Socioeconomic Research. May 2017.

10.12. Козлов М. Два смартфона в одни руки или необходимость перехода к субъектно-ориентированному производству. NIZI.co.il / Наука и жизнь Израиля. 21.12.2016.

10.13. Козлов М. Закат глобализации или вперед к гильдиям ремесленников. NIZI.co.il / Наука и жизнь Израиля. 30.12.2016.

10.14. Козлов М. Компьютерно-мозговая модель памяти и принятия решений. NIZI.co.il / Наука и жизнь Израиля. 10.04.2017.

10.15. Motoko Rich. Language-Gap Study Bolsters a Push for Pre-K. The New York Times. October 21, 2013.

10.16. New York State Prekindergarten Learning Standarts. Adopted by the Board of Regents in January 2011.

10.17. Солсо Р. Когнитивная психология. — СПб.: Питер, 2006.

10.18. Simmons, J., Dewitte, S., Lens, W. The Role of Different Types of Instrumentality in Motivation, Study Strategies, and Performance: Know Why You Learn, So You’ll Know What You Learn! British Journal of Educational Psychology.2004. Vol.74, P. 343-360.

10.19. Muller, F. H., Louw, J. Learning environment, motivation and interest: Perspectives on self-determination theory. South African Journal of Psychology. 2004. vol. 34, No.2, P. 169-190.

10.20. 50 Top Online Learning Sites — Best College Reviews. www.bestcollegereviews.org/50-top-online-learning-sites

10.21. Tamar Lewin. U.S. Teams Up With Operator of Online Courses to Plan a Global Network. The New York Times. November 1, 2013.

10.22. Методы поиска идей и создания инноваций. Мозговой штурм. nzamlely.wixsite.com/ January 13, 2015.

10.23. Кудрявцев А.В. Методы интуитивного поиска технических решений. Изд-во: Речной транспорт. 1992.

10.24. Gershenfeld N. How to Make Almost Anything. The Digital Fabrication Revolution. Foreign affairs. 2012. Vol.91, No. 6. Pp. 43-57.

10.25. Нахов И.М. Очерк истории кинической философии. — М.: Наука,1984.

10.26. Kremer M. 1993. Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990.The Quarterly Journal of Economics. 1993. Vol.108, No. 3. Pp. 681–716.

10.27. Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития / Отв. ред. А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина. — М.: Изд-во ЛКИ, 2010.