Фото: aftershock.news

Сознание. Множество копий сломано на эту тему. Мы воодушевленные рывком цифровой техники и ростом вычислительной мощности с опаской ожидаем появления первого искусственного интеллекта. Как это будет? Возможно, в каком-то гараже, чей-то компьютер выведет на экран вопрос: «Кто я?». Или мега корпорация добра/зла в своих кулуарах поставит большую черную коробку, которая со временен негласно станет принимать все решения в данной корпорации…

У меня не очень богатая фантазия, а посему оставлю придумывание вариантов создания ИИ на футурологов, сценаристов и писателей. Хотя я думаю, что каждый, кто хоть немного связан с программированием или микроэлектроникой, однажды задумывался, а как он, этот самый ИИ, должен работать. И тут начинаются споры и домыслы… ИИ – это особый софт или особая архитектура устройства…

Равно как и все, я порой в пути на работу/с работы проваливаюсь в чертоги своего сознания и размышляю на вечные вопросы, терзающие лучшие умы человечества. Данная статья не является статьей в самом широком её смысле, а просто моя попытка зафиксировать печатным словом и несколько структурировать рой мыслей в голове. Как говорится: «Хочешь что-то понять — расскажи это другому». Данный текст я изначально писал для себя, поэтому местами мысли могут быть рваными, скомканными и возможно даже без логики. Если не испугал, прошу под кат.

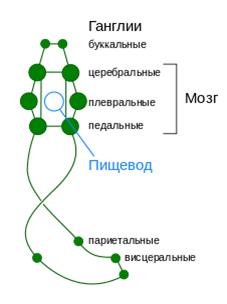

Итак. «Я мыслю – значит существую». Насколько это верно? Улитка существует, но она не мыслит. Точнее мыслит, но не так как человек. Ну всё сложно. У улитки вообще нет мозга. Есть набор нервов (ганглиев). Что-то порядка 20к нейронов.

Собственно мыслить она не может по определению. Но, тем не менее, она существует. Её существование примитивное, подчиненное даже не инстинктам, а чему-то более глубокому. Суть её существования думаю даже не надо пояснять. Она ненамного продвинулась от одноклеточных. И тем не менее, продвинулась. Она может управлять своим телом, получать информацию о внешнем мире, спариваться, отличать съедобное от несъедобного. Чисто теоретически, если мы создадим нейронную сеть на 20к нейронов, в точности копирующую нервную систему улитки, оно решит что ему надо поесть и спариться? Я думаю нет. Без какого-то начального импульса и алгоритма это так и останется грудой металла.

Но тут резонно заметить, что тяга к питанию и размножению есть и у одноклеточных и даже растений. Хотя это и происходит потому что «так исторически сложилось». Потому что так в процессе эволюцию скомпоновались гены, которые в изначальном хаосе складывались в безумные комбинации, порождая биологические машины Голдберга. Оставались только лучшие, а именно живучие. Но речь не об этом. Мы имеем факт. Живых существ с разной степенью интеллекта и сознания. Все они подчинены изначальным инстинктам, а именно – дать выжить своему геному. Но разумным человек считает именно себя.

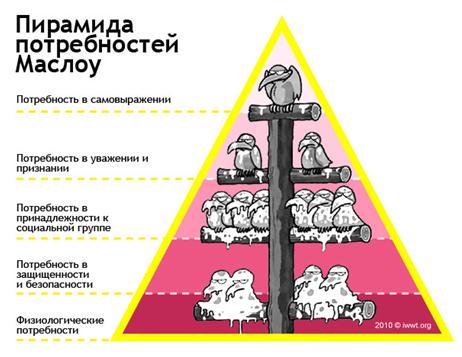

Каковы критерии разума? Хоть это ближе к философии и эпистемологии, и, тем не менее, я для себя попробую выделить ключевые понятия и определиться с тем, какие из этих критериев важнее.

Ну, во-первых, самосознание, т.е. умение выделять себя среди прочего мира. Понимание своего места в мире и обществе. Наверно это надо было сказать. Однако это глупость. Самосознание – красивое слово, придуманное дабы потешить свое человеческое эго. Данный термин настолько же бессмысленен насколько пафосен. Посмотрите собаке в глаза и скажите, что она не осознает свое место в мире. Или место в стае. Но разумна ли она? Однозначно нет. В принципе, я тут немного слукавил, и кто хоть немного интересовался теорией разумности поняли, что данный пункт скорее троллинг, потому как ни одно серьезное исследование по теории разума, не использует такое понятие как «самопознание» как критерий разумности. Но слишком многие мои оппоненты по данному вопросу использовали это понятие. Слишком многие… Но не будем о грустном. Летс го лэтер.

Вторым пунктом (а по сути первым) у нас идет абстрактное мышление. Вот тут очень сложно спорить. Абстрактное мышление, по сути есть некий столп разума. Хочу обратить внимание: АБСТРАКТНОЕ. Потому как далее в термине идет слово мышление. Что само по себе дает нам почву для софистики и сделать вывод, что не только человек способен мыслить. Я пожалуй воздержусь от дачи определения абстрактного мышления. Я думаю, каждый понимает его. И даже если есть расхождения в определениях – в этом тоже зерно абстрактного мышления. Ну если нет понимания – то без паники, я к нему вернусь дальше.

Третьим пунктом идет умение контролировать себя и подавлять свое «животное» эго. На дальнейших пунктах даже не буду останавливаться, ибо там уже идут посылы от первых трёх (двух) такие как: Объективность восприятия окружающего мира, Творческая мысль, Степень подавления инстинктов, Рациональность мышления, Контроль разума над эмоциями, умение логично мыслить и бла, бла, бла. Прошу прощения, разных критериев понадуманно великое множество, почти все высосанные из пальца и в лучшем случае не опирающиеся на «духовность». А эмоции я контролирую слабо … Судя по всему – не разумен…

Подводя резюме к тому, что уже сказанному, я хочу остановить внимание именно на абстрактном мышлении и подавлению «животного я». (Собственно, всё прочее я проигнорировал).

В самом широком понимании абстрактное мышление – это способность воспринимать мир без самого мира. То есть через неких его посредников. Я никогда в жизни не видел вживую КВМ, но я знаю что это. Так же я не видел слона. Но думаю, когда увижу, то пойму что это он, а не кенгуру, которого я так же не видел (имеется ввиду вживую). То есть, я имею представление о некоей сущности через абстрактные понятия: я видел картинки, слышал звуки, читал книги. Более того, я могу видеть в одних сущностях другие, проводя параллели. Например, решить, что облако похоже на крокодила. Именно умение абстрактно мыслить позволяет отличать фотографию собаки от фотографии кошки. Но это всё субъекты материального мира. Их можно увидеть, сравнить, выделить общие черты. Умение отличать кошку от собаки, уже давно не ноу-хау в мире ИИ. Я предполагаю, что живая собака тоже вполне себе способна отличать нарисованную кошку от нарисованной собаки. Зависит от терпеливости и грамотности её дрессировщика. Значит абстракция нечто большое, чем сопоставление различных объектов реальности.

Тут опять начинается игра с понятиями и терминами. Я чуть ранее в примерах приводил материальные примеры. Облако – крокодил, фотография – собака/кошка. Равно мы можем манипулировать данными других наших чувств: кошка – говорит мяу, собачка – гав-гав, голубь – курлы-курлы. И прочее. Туда же до кучи запахи, осязание. Это всё объекты материального мира. Это всё в некоторой степени можно измерить, «пощупать» и каталогизировать. Это всё доступно также и другим высшим представителям животной фауны.

Абстракция дарует нам несколько больше. Благодаря ей, мы можем оперировать такими понятиями как справедливость, итог, канцелярия, начальник, жизнь/смерть и т.п. То есть некие определения, которые мы сами для себя придумали. Хотя если мы начнем копать, и разбираться то, чтобы дать определение, мы воспользуемся другими определениями. Например: Экзистенциали́зм — особое направление в философии… Направление – линия движения.

Движение — перемещение с места на место. Тут уже мы скатились в материальный мир. Думаю логика понятна. Любое абстрактное определение можно выразить через серию других определений, и на определенном уровне абстракции мы рано или поздно выпадем в определения материального мира. По сути, способность оперировать обобщенными понятиями нам дает способность обобщать знания. Тавтология для усиления слова обобщать. По сути, все наши знания можно выразить через другие знания. И что самое главное, мы можем эти знания передать другому. Высшие представители животного мира также учат друг друга. Самки учат потомство, как добывать еду, как охотиться, как драться. Но эти знания на уровне того как младенец учится сжимать ладошку в кулачок. Кстати. Владение своим телом – тоже знание. Которому надо учиться и можно научить. Но это к слову. Весь процесс накопления знаний человечества строится именно таким образом. Мы обобщаем уже имеющиеся знания, создавая новые. На базе созданных путем перебора или сочетаний имеющихся, создаем новые. И так в бесконечность и далее… Вся наука на этом стоит. Не так давно статья об этом была. (На момент написания этих строк, а не публикации). Одни люди делают гипотезы, на основании других гипотез. А третьи на основании гипотез вторых делают свои. И не важно: ошибочные или нет. Они создают новое знание.

И тут мы подошли к ещё важному пункту. Создание нового. Оно же творчество. Я не стал выделять это в отдельный пункт, хотя очень часто именно способность «творить» определяют разум. Тут я любил играть словами, выстраивая тупиковую логическую ветвь. Создавать вещи могут многие представители животного мира. Птицы строят гнезда, муравьи муравейники. Животные роют норы. Так чем термитник принципиально отличается от многоэтажки? Хорошо. Можно сказать, что человек способен создавать новое. Художник рисует картины, которые ранее не были нарисованы. Писатель пишет книги. Программисты пишут программы. Они творцы. А если кто-то не рисует, не пишет ни книги, ни музыку. Если возьмем среднестатистического менеджера в вакууме, который работа-пятница-диван-работа? Что этот человек создает нового? Но считаем ли мы его разумным? Однозначно да. Почему? Рассмотрю дальше, если не забуду.