INTELLIGENTES EVOLUTION OF HUMAN-INSTRUMENTAL INTERACTION FROM HOMO HABILIS TO HOMO INTELLIGENTES

АННОТАЦИЯ:

Данная статья является двенадцатой главой общей работы «Заманчивые профили будущего», в которой проводится анализ возможного пути формирования нового социально — экономического уклада, характеризуемого переходом от общества массового потребления товаров к обществу потребителей индивидуальной субъектно-ориентированной продукции и созданием основы для образования общества Творцов, и следует за ранее опубликованными в NIZI.co.il одинадцатью главами. В статье рассматриваются изменения человека вслед за совершенствованием и расширением спектра используемого им инструментария, а также возможный симбиоз человека и его интеллектуального помошника (alter ego), созданного на основе искусственного интеллекта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Человеко-машинное взаимодействие, робот, интеллектуальный инструмент, нейроинтерфейс, неокортекс, эпифиз, искусственный интеллект.

SUMMARY:

This article is the twelfth chapter of the overall work of «Tempting Profiles of the Future», in which the analysis of a possible way of formation of a new socio-economic system characterized by the transition from a society the mass consumption of goods to the consumer society of individual subject-oriented products and provide the basis for the formation of the society of the Makers, and follows after previously published in NIZI.co.il eleven chapters. The article considers changes of a person following the improvement and expansion of the spectrum of instruments used by him, as well as the possible symbiosis of a person and his intellectual assistant (alter ego), created on the basis of artificial intelligence.

KEY WORDS: Human-machine interaction, robot, intellectual tool, neurointerface, neocortex, epiphysis, artificial intelligence.

По мнению многих футурологов и специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) человечеству уже в самом недалеком будущем придется существовать с различными устройствами ИИ. И писатель Джон Маркофф в [12.1] ставит правомерный вопрос кем станет ИИ для людей — нашими слугами, помощниками, коллегами или хозяевами? В

связи с этим интересно рассмотреть эволюцию человеко-инструментального

взаимодействия и попытаться заглянуть в не такое уж далекое будущее.

В своем технологическом эволюционном развитии человек прошел несколько значимых этапов. И все это время он усиливал свои возможности за счет внешних инструментариев. Начиная с появившегося несколько миллион лет тому назад человека умелого (Homo habilis), который научился пользоваться простейшими инструментами типа рубила и каменного молотка, и уже строившего себе простейшие хижины. И далее в процессе антропогенеза по цепочке человек прямоходящий (Homo erectus), работящий (Homo ergaster), предшественник (Homo antecessor), неандерталец (Homo neanderthalensis) и человек разумный (Homo sapiens) происходило развитие его трудовой деятельности и используемых инструментов. А также освоение таких вспомогательных средств как огонь, формирование сознания, усложнение общественных отношений и вследствие этого развитие такого средства коммуникации в обществе как речь и письменность.

На более поздней стадии развития появились книги, как хранилища накопленных знаний, всевозможные механизмы и машины. К настоящему времени человек расширил свою инструментальную базу средствами коммуникации, как телефония, радио, телевидение и интернет, роботизированными исполнительными устройствами с зачатками искусственного интеллекта и такими мощными средствами обработки и хранения информации как компьютеры.

С усложнением техники возрастает сложность управления техническими устройствами, при этом по мере совершенствования машин, а также других технических систем и повышения их надежности, все большая доля нарушений человеко-машинного взаимодействия (ЧМВ) стала определяться человеческим фактором, и во многих случаях человек стал слабым звеном ЧМВ. В связи с этим специалисты стали активно интересоваться проблемами ЧМВ, а позже человеко-компьютерного взаимодействия, а также человеко-робота взаимодействия и выработки требований для их безопасного взаимодействия на основе таких научных дисциплин, как инженерная психология, эргономика и интерфейсная теория. В результате таких исследований и перспектив развития автоматизированных систем управления пришли к выводу, что часть работ, выполняемых человеком, более эффективно могут выполнять роботы.

Перспективы взаимодействия человека с будущими техническими устройствами, с анализом возможного замещения человека роботами, были рассмотрены футурологом Кевином Келли в [12.2]. Им были разделены отношения людей и роботов на четыре категории. Это — работа, которую могут выполнять люди, но с которой роботы справляются эффективнее; работа, которую люди не могут выполнять; работа, которую раньше люди не могли даже представить; и работа, которую сначала способны выполнять только люди.

К работам, которые могут выполнять люди, но с которой роботы справляются эффективнее, были отнесены автоматизированные производственные процессы, машинная обработка данных и выполнение транспортных задач.

О возможной эффективности применения роботов на транспорте можно судить по тому, что на наземном транспорте переход на самоуправляемые автомобили позволит значительно снизить аварийность на дорогах и одновременно высвободит время человека на выполнение других видов деятельности. Подобное может произойти и при внедрении беспилотных летательных аппаратов на воздушных перевозках, на которых по данным фирмы Боинг примерно 80 процентов несчастных случаев связаны с неправильными действиями человека [12.3].

Однако, пока пассажиры самолетов не хотят замены пилотов на роботов. Так по данным опроса, проведенного инвестиционным банком UBS, если в строй будут введены беспилотные летательные аппараты, то количество людей, летающих на самолетах, резко уменьшится. Из опрошенных 8.000 человек 54% заявили, что не станут летать на беспилотном самолете, и лишь 17% согласились бы на это [12.4]. И такой человеческий фактор может стать серьезным тормозом на пути повышения безопасности полетов. В связи с этим вероятно следует начать переход на беспилотные летательные аппараты с использованием вместо второго пилота интеллектуального дублера пилота (ИДП), рассмотренного в [12.5]. При превышении допустимых отклонений от заданных параметров полета ИДП будет ставить в известность пилота и наземного диспетчера. В критической ситуации ИДП блокирует действия пилота и берет управление полетом на себя, согласовав свои действия с диспетчером (а возможно и без такого согласования). В нестандартных ситуациях диспетчер должен иметь возможности активации работы ИДП и взаимодействия с ним для обеспечения безопасности полета. Необходимо предусмотреть и техническую возможность посадки самолета с помощью ИДП. Учитывая, что для такого ИДП должна быть предусмотрена возможность работы в условиях неопределенности, то для оптимизации его действий желательно наделить его матрицей искусственных эмоций, полезность которой для ИИ рассмотрена в [12.6].

Включение такого ИДП в авиационную эргономику смогло бы предотвратить как злоумышленные действия, так и непредумышленные ошибки пилотов, ведущие к катастрофическим последствиям, как например, крушение самолета ATR-72−600 в феврале 2015 года на Тайване. При взлете у лайнера отказал правый двигатель. Как зафиксировали самописцы «черного ящика», пилот вместо того, чтобы отключить неработающий двигатель, отключил левый, работающий нормально. Пилот до последнего момента не понимал, что отключил не тот двигатель, и последними его словами была фраза: «Вау, я не тот двигатель отключил» [12.7]. Простой контроль со стороны ИДП и запрос о правильности действий пилота, перед фактическим выполнением его команды, смогло бы исключить ошибку.

К работе, которую люди не могут выполнять, в [12.2] были отнесены все работы, связанные с высокой точностью исполнения, требующей концентрации внимания, быстрых вычислений, анализа и обработки большого количества данных. К этому можно добавить, что все эти работы хорошо поддаются алгоритмизации.

В [12.2] к работам, которые раньше люди не могли даже представить были отнесены применение компьютерных, информационных и ряда других новейших технологий, без которых сейчас немыслима человеческая деятельность.

И к работе, которую сначала способны выполнять только люди, в [12.2] было отнесено то, что пока недоступно роботом – это постановка задачи того, чем люди еще хотят заниматься. Таким образом, Кевин Келли видит возможности для творческого самовыражения человеческого вида. При этом он предполагает наличие у каждого человека своего персонального робота.

Если рассматривать взаимодействие человека с различными техническими устройствами более широко, то, по-видимому, надо говорить о человеко-инструментальном взаимодействии, рассматривая устройства подобные машине и компьютеру как один из видов инструмента, с помощью которого человек усиливает свои возможности. При этом можно выделить инструменты для улучшения физических возможностей человека, а также весь инструментарий для повышения эффективности умственной работы человека.

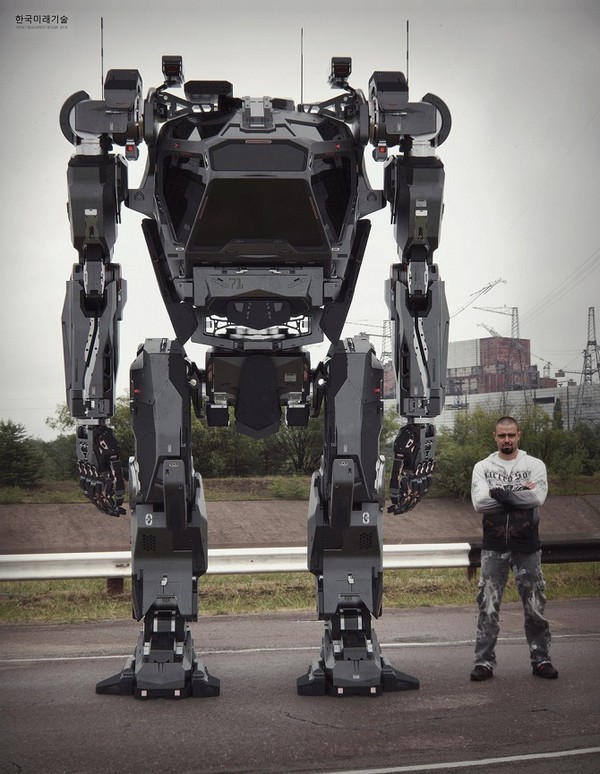

В качестве образца совершенного инструмента для улучшения физических возможностей человека можно привести гигантского прямоходящего пилотируемого робота Method-2 ростом четыре метра и весом в полторы тонны [12.8], представленного на рис. 12.1.

Созданный в Южной Корее человекоподобный пилотируемый робот-аватар имеет в туловище кабину пилота и его конечности повторяют движения конечностей пилота. Он предназначен для помощи людям в работах на местах, куда опасно идти незащищенными. Робот Method-2 уже успешно прошел первые тесты на движение и его разработку планируется закончить к концу 2017 года. Такой робот позволяет значительно усиливать физические возможности его хозяина.

Рис. 12.1. Человекоподобный пилотируемый робот Method-2

Одними из перспективных прецизионных роботизированных медицинских инструментов являются мехатронные устройства, сочетающие в себе узлы точной механики, высокочувствительные датчики и интеллектуальные блоки управления.

Медицинская мехатроника находит все более широкое применение для реабилитации инвалидов, выполнения сервисных операций, а также для клинического применения [12.9].

В качестве других полезных инструментов можно привести медицинские микророботы. Так в [12.10] приводятся данные о разработке микророботов, которые путем ввода в организм человека, могут доставлять лекарства в определенные места или выполнять точные операции, такие как очистка забитых артерий. Заменяя инвазивную, часто сложную операцию, они позволят оптимизировать медицинские процедуры. Это сложные реконфигурируемые микророботы, обладающие высокой проникающей способностью. Их управление производится дистанционно с помощью электромагнитного поля. Конструктивно эти микророботы являются мягкими, гибкими и безмоторными. Их форма изменяется под действием нагрева. Они изготовлены из биосовместимого гидрогеля и магнитных наночастиц. Эти наночастицы имеют две функции. Они придают микророботам форму во время производственного процесса и заставляют их передвигаться под воздействием электромагнитного поля. Такие микророботы имитируют бактерии, использующие жгутик для передвижения.

Иструментальные средства для повышения эффективности работы мозга, и в первую очередь его неокортекса, имеют свою богатую историю. Начиная от наскальных рисунков, формирования письменности и создания книг, выполнявших такие важные функции общения, как сохранение и обмен информацией, до современных средств коммуникации, хранения и обработки данных на основе цифровых технологий. В какой-то степени такие инструментальные средства стали неким внешним дополнением неокортекса и настолько важным, что лишившись их, ни один современный человек не сможет просто существовать в силу того, что он оказывается не конкурентно-способным по отношению к тем своим собратьями, кто ими пользуется. И будет выглядеть как дикарь.

К этому можно только добавить, что дальнейшее развитие информационных

технологий только усиливает эту зависимость, и сегодня такие универсальные гаджеты как смартфоны стали alter ego практически каждого человека. Этот alter ego стал для человека не только средством коммуникации, но инструментом для решения множества таких задач, как поиск информации в интернете и ее хранение, навигации, поиска необходимого товара и его приобретение, осуществления банковских услуги средством для просмотра фильмов и игр. Смартфон стал будильником и личным секретарем, напоминающим о распорядке дня и стоящим на страже личной информации. И этот перечень только расширяется с постоянно увеличивающимся количеством аппликаций. С некоторыми сенсорными дополнениями смартфон может стать фитнес-гаджетом и устройством для диагностики эмоционального состояния и состояния здоровья, накопления этих данных и связи с дистанционной системой медицинского контроля. В недалеком будущем такой alter ego может стать советчиком в принятии решений и элементом исполнительного устройства. Иногда кажется, что это устройство с его обилием разнообразных опций, уже обладает хотя и куцым, но интеллектом, позволяющим ему жить своей самостоятельной жизнью, и этим иногда ставить в тупик своего хозяина.

В процессе своей трудовой деятельности человек совершенствовал свои инструментальные средства. В результате расширялись его возможности, и постепенно происходило изменение его тела и мозга. Его антропогенез привел к прямохождению, адаптации рук к трудовой деятельности, развитию мозга и появлению членораздельной речи. С появлением у человека орудий труда происходит его постоянное изменение как телесное, так и умственное. Наличие различного инструментария расширило его возможности, но в тоже время значительно сказалось на нем. Он существенно изменился. Стал физически слабее. Скорость его реакции на внешние раздражители уменьшилась. В то же время некоторые особенности применения интеллектуальных инструментальных средств не только не способствовали развитию мозга, но и содействовали ослаблению деятельности некоторых его разделов и возможной их деградации. С появлением письменности начали резко изменяться интеллектуальные способности этого симбиоза – человеческого мозга и книг. В результате ухудшилась память и деградировала часть мозга связанная с запоминанием. Грамотный человек, в отличие от своих незнакомых с письменностью предков, уже не должен был хранить всю необходимую информацию, в то время как его предок должен быть сохранять в памяти буквально всю полученную информацию и устно передавать ее потомкам. Но потребовалось усиление других умственных способностей и соответствующего развития областей мозга.

Биолог Станислав Дробышевский пришел к выводу, что древние люди были умнее современных [12.11]. Одним из важных аргументов является то, что средний размер мозга современного человека меньше по сравнению с размерами мозга неандертальцев и людей позднего палеолита. При этом уменьшение мозга началось примерно 25 тысяч лет назад. Дробышевский объясняет более высокие умственные способности древних людей необходимостью быть универсалами. Каждый человек должен был хранить в голове большое количество разнообразной информации, без которой он не смог бы выжить и сосуществовать с окружающими. При этом многое приходилось постигать на личном опыте, очень быстро и без права на ошибку.

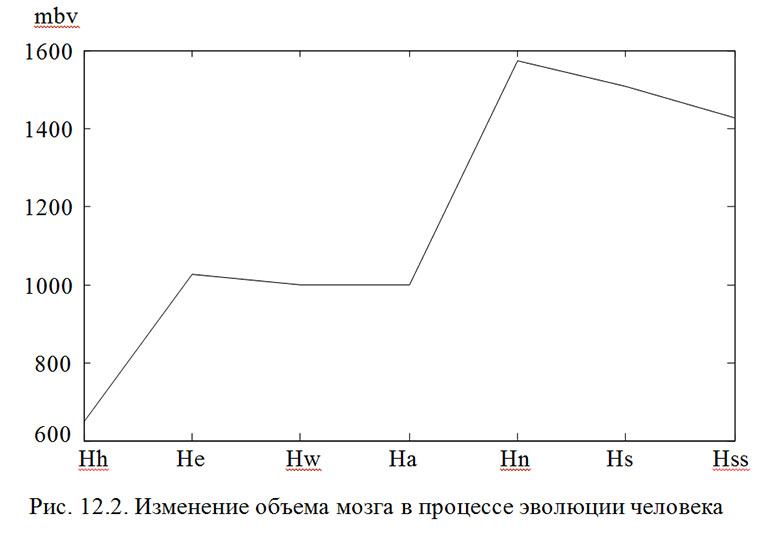

Человек является сложной самоорганизующейся открытой системой и его подсистема – мозг адаптивно изменяется в своих размерах, исходя из ресурсных возможностей и решаемых задачах. Изменение объема мозга в процессе эволюции человека показано на рис. 12.2. На рис. 12.2 приведены следующие обозначения: mbv – средний объем мозга в см3, Hh — Homo habilis, He — Homo erectus, Hw — Homo ergaster, Ha — Homo antecessor, Hn — Homo neanderthalensis, Hs — Homo sapiens, люди верхнего палеолита, Hss — Homo sapiens sapiens, современный человек. Как видно из рис. 12.2 объем мозга современного человека заметно меньше его недавних предшественников.

Рисунок 12.2. к статье Козлова М. Эволюция человеко-инструментального взаимодействия от Homo habilis до Homo intelligentes.

Учитывая функциональную связь мозга с развивающимся интеллектуальным инструментарием, можно, как с одним из вариантов развития, согласиться с выводами английских ученых в работе [12.12] о дальнейшем снижении размера мозга из-за того, что большую часть работы по запоминанию и обдумыванию будут выполнять компьютеры. При этом ими предполагается, что произойдет значительное удлинение рук и пальцев и в них значительно увеличится число нервных окончаний из-за расширения количества устройств, требующих достаточно сложной координации.

Подводя итоги обсуждения вопроса снижения объема мозга, и связи с этим снижения умственных способностей человеческого индивидуума, следует сказать, что ум человека проявляет себя как активный лентяй, которые как сказано в филосмартиках Михаэля Пинус «Делают все, чтобы ничего не делать» [12.13]. И человеческий ум для экономии своих энергетических ресурсов придумывает все более сложные интеллектуальные инструменты, которые позволяют переложить на них часть его функций. Эти интеллектуальные инструменты фактически становятся внешними устройствами мозга, с помощью которых его функциональные возможности расширяются, и пока не видно предела для этого. Но в результате такого использования интеллектуальных инструментов, при увеличении количества нейронных связей, будет происходить уменьшение массы самого мозга. То, что мозг ведет себя как лентяй, хорошо рассмотрено в работе [12.14]. Лиши мозг его внешнего интеллектуального дополнения, и его масса будет расти, как это, например, происходит с увеличением количества нейронов в гиппокампе у водителей лондонского такси, которые не пользуются навигатором и справочной информацией при езде по городу и вынуждены запоминать все маршруты [12.15].

Однако увеличение объема мозга не может быть значительным, так как существуют физические ограничения по увеличению массы мозга, связанные, в частности, с обеспечением его энергетических потребностей. Такие энергетические ограничения сказались на функционировании мозга и связанны с его быстродействием и информационной пропускной способностью. Так Джордж Миллер определил предел информационной пропускной способности кратковременной памяти (КП) человека числом 7±2 чанков («магическое число 7±2») [12.16], где чанк (chunk) некий смысловой образ (паттерн). Последующими когнитивными экспериментами предел пропускной способности КП был понижен до четырех чанков [12.17], и в работе [12.18] он показан в диапазоне от трех до четырех чанков, если не учитывать повторяющиеся составляющие. Длительность хранения паттерна в КП составляет около 12с и время воспроизведения 35мс [12.19]. Как показали эксперименты Роберта Стернберга [12.19], при увеличении количества одновременно обрабатываемых паттернов возможно снижение скорости обработки информации и наоборот.

Исследования по визуальному подсчету количества предметов в поле зрения показали, что такой подсчет происходит очень быстро и точно для числа предметов от одного до четырёх, но медленно и с ошибками для большего числа предметов [12.20]. Для количества предметов от одного до четырех время, затраченное на пересчёт предметов, находится в пределах 40–100 мс на предмет, а для числа предметов больше четырех — 250–350 мс.

Сложность одновременного оперативного реагирования и консолидации поступившей информации, прогнозирования и выработки решения привело к тому, что для повышения эффективности работы мозга в результате эволюции были разделены во времени его функции. На оперативное реагирование при бодрствовании и на консолидирование полученной информации и прогнозирования в период дефолтного состояния мозга во время сна и в период длительного отдыха при отсутствии раздражителей, требующих внимания [12.21].

Экономии энергетических ресурсов мозга также способствовало два режима его работы. У человека и у высших животных процесс обработки сигнала происходит параллельно, как на бессознательном уровне, связанном с работой имплицитной (неосознаваемой) памяти, так и на сознательном уровне, связанном с эксплицитной (осознаваемой) памятью. Отклик на сигнал поступает из областей головного мозга, связанных с этими уровнями, по двум нервным путям в миндалину лимбической системы, где формируется сигнал реагирования [12.22]. Обработка информации на бессознательном уровне происходит значительно быстрее и разница между имплицитной и эксплицитной реакциями может быть более 500 мс [12.23].

Если мозг не принимает решения о необходимости эксплицитной реакции, то формируется сигнал управления на основе более быстрой имплицитной реакции. В опытах с конфликтными для испытуемых стимулами было зафиксировано использование ими имплицитного навыка в ситуации, когда конфликтных стимулов было до 25%, а при их количестве более 75%, испытуемые стали использовать только эксплицитные знания [12.24]. Следует отметить, что большая часть времени поведения человека происходит на автоматическом бессознательном уровне.

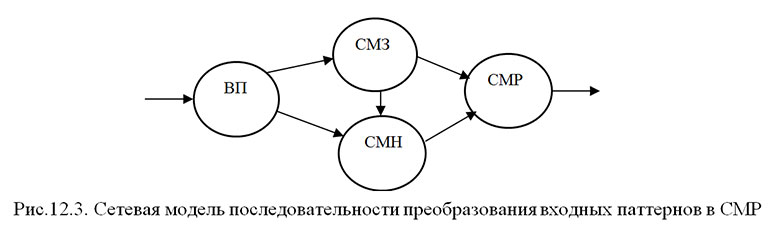

Данные из КП поступают во временную эксплицитную память. После формирования там устойчивых субъектных моделей знаний (СМЗ), они будут фиксироваться в долговременной памяти (ДП). В связи со сложностью таких знаний они уже носят подсознательный характер, не поддаются вербализации [12.25] и могут рассматриваться как навыки. Учитывая сложность осознания данных, хранящихся в ДП, и быстроту доступа к ней, в [12.26] ДП отнесена к хранилищу имплицитной памяти. Длительность формирования СМЗ до переноса их в ДП может быть достаточно большой, у человека она достигает нескольких лет [12.27]. На рис. 12.2 представлено формирование субъектных моделей решений (СМР) по поступающим входным паттернам сигналов (ВП).

Рисунок 12.3. к статье Козлова М. Эволюция человеко-инструментального взаимодействия от Homo habilis до Homo intelligentes.

Из входных паттернов по верхнему пути, показанному на рисунке, формируются СМЗ,

которые используются для выработки решения. По мере накопления знаний будет

происходить переход эксплицитных знаний в имплицитные навыки, и формироваться субъектные модели навыков (СМН). В дальнейшем для подобных паттернов процедура выработки решения будет производиться по нижнему значительно более быстрому пути на основе СМН. Так осуществляется эволюционная цепочка восприятия информации как Неосознанная – Осознанная – Подсознательная. Здесь, в частности, можно говорить о первичности интеллекта по отношению к приобретенному на его основе инстинкту.

Ограничения в работе мозга также определили и возможности человека по поддержанию количества постоянных социальных связей, так называемое число Данбара [12.28]. Для поддержания социальных связей требуются значительные интеллектуальные способности, и в зависимости от индивидуума число Данбара находится в диапазоне от 100 до 230.

Массовое использование таких универсальных гаджетов как смартфоны изменило психофизику современного человека. Люди перестают запоминать или записывать необходимую им информацию. Для этого им служат видеокамеры и память смартфонов. Встроенные в смартфоны навигаторы позволяют легко ориентироваться в пространстве и прокладывать маршруты до места назначения при этом, не храня в своей памяти требовавшихся ранее топографических ориентиров. Подрастающее поколение начинает воспринимать мир через смартфоны. Все это оказывает существенное влияние на необходимость запоминания любых видов данных и соответственно в первую очередь отражается на тех отделах мозга, которые связаны с памятью.

На интересной лекции «Мозг и речь» [12.29] профессор Института Вейцмана Эдуард Коркотян высказал предположение, что в связи с развитием визуальных коммуникационных каналов роль слухового канала общения будет снижаться и это может сказаться на развитии двух зон мозга, которые отвечают за восприятие и формирование речи и письменности, и даже их деградации. Это объясняется тем, что слуховой канал, получивший свое эволюционное развитие за счет большей надежности в человеческом общении, с развитием цифровых технологий начинает уступать свое преимущество зрительному каналу в силу того, что информационно зрительный канал трехмерен, или как минимум двухмерен на экране монитора, в отличие от одномерности звукового канала. При необходимости обработки все более увеличивающегося потока информации это дает неоспоримое преимущество зрительному каналу за счет его значительно большей пропускной способности. Уже сейчас картинки на экране монитора дают быстрее и больше информации, чем копирующий речь текст.

Если рассмотреть онтогенез общения, то на протяжения развития организма происходит изменение каналов коммуникации. Как считают специалисты в области пренатальной психологии, занимающейся изучением поведения, восприятия и обучаемости ребенка до его рождения, еще в утробе матери происходит взаимное информационное общение с младенцем [12.30]. В первую очередь это происходит при поступлении к ребенку через плаценту гормонов матери, и таким образом он соответственно реагирует на ее эмоциональное состояние.

После рождения ребенка, вначале в основном происходит его зрительное и тактильное общение на уровне мимики, жестов и прикосновений. И в этот период ребенок наиболее чувствителен к зрительному восприятию окружающей среды. В результате невербального общения ребенок психологически развивается еще до освоения речи [12.31].

Позже ребенок все большее внимание уделяет вербальному общению и постепенно овладевает речью. Этот период, как правило, занимает от 2-х до 3-х лет и возможно эта задержка во времени связана с рассмотренной в [12.27, 12.26] процедурой формирования временной и долговременной памяти.

Таким образом, ребенок по мере взросления проходит несколько этапов, в которых доминируют такие информационные каналы общения как гормональный, тактильный, зрительный и слуховой. Как мы видим, благодаря нейропластичности связей в мозгу человека, возможна такая функциональная перестройка каналов общения, и пластичность мозга позволяет человеку осуществлять различные схемы интерфейса для общения с окружающим миром.

В связи с развитием средств коммуникации выявляется несовершенство интерфейса человека при его общении с окружающим миром и используемым интеллектуальным инструментом. Речевой канал общения, как упоминалось ранее, имеет малую информационную пропускную способность. Визуальный канал имеет существенный недостаток в том, что требует непосредственного зрительного контакта и наличия определенного освещения, что, возможно, являлось основной причиной доминирования речи в общении. Оба вида общения также имеют дистанционные ограничения.

Интеллектуальный инструмент можно рассматривать в первую очередь как некое дополнение неокортекса. И прямой доступ к нему, осуществляемый через нейроинтерфейс, мог бы существенно расширить функциональные возможности мозга. Ряд компаний, связанных с нейротехнологиями, занимаются разработкой нейроинтерфейсов, и наиболее многообещающей является работа компании Neuralink [12.32], руководимой Илоном Маском, по созданию нейрокомпьютерного интерфейса для двусторонней связи с мозгом. По мнению Илона Маска интерфейс между человеческим мозгом и компьютером жизненно необходим для противодействия наступающей сингулярности.

По мнению автора, возможным местом размещения интеллектуального устройства, по типу упоминавшегося выше alter ego, содержащего нейроинтерфейс, может быть такая часть мозга как шишковидное тело (эпифиз), которое эволюционно связано с теменным глазом. Иногда еще называемым третьим глазом. Рецепторы теменного глаза чувствительны к интенсивности света. В [12.33] отмечена чувствительность эпифиза человека к изменению магнитного поля. Некоторые животные, с помощью находящихся в нем рецепторов чувствительных к изменению магнитного поля, осуществляют навигацию, используя силовые линии магнитного поля Земли [12.34].

Со встроенного в эпифиз миниатюрных размеров alter ego, через близко расположенный таламус, являющийся узлом связи коры головного мозга со всеми органами чувств, возможно, удастся наладить двухстороннюю связь с неокортексом. В качестве прототипа такого alter ego может быть электронный чип, который через нейронный интерфейс, возможно силиконовый, соединен с нейронами мозга [12.35]. Такой alter ego будет иметь возможность связи, как с мозгом, так и с внешним миром, и даже непосредственной связи «мозг-мозг» через разрабатываемые виды интернета типа Brainet [12.36]. Питание alter ego предпочтительно осуществлять за счет ресурсов организма человека и в дальнейшем построенный по принципу нейронных сетей он будет все больше приобретать положительные качества биоэлектроники.

Одним из препятствий по реализации нейроинтерфейса через эпифиз может быть то, что у человека он является во многом генетическим рудиментом и с момента рождения в нем постепенно накапливаются кальциевые конкреции, которые, по-видимому, осложнят его возможное функционирование [12.37]. Что интересно, такие образования не появляются у людей, страдающих некоторыми расстройствами умственной организации. По-видимому, у детей, пока они не освоили общение с помощью речи и у людей, с умственными отклонениями имеется потребность в активном функционировании эпифиза, в отличие от большинства людей. Эпифиз формируется у младенцев как одна из первых частей мозга. Если допустить, как некоторые считают, наличие телепатии, и ее связь с эпифизом, то можно объяснить угасание телепатических свойств по мере взросления человека ослаблением функции эпифиза, при этом у людей с некоторыми умственными отклонениями эти свойства могут не ослабевать.

Возможно, редуцирование с возрастом сенсорной функции эпифиза связано с необходимостью оптимизации работы КП. Как говорилось выше, КП имеет ограничения в пропускной способности. И, например, если у человека сохранились рецепторы чувствительные к изменению магнитного поля, то при магнитной буре на Солнце эта информация, как и с рецепторов других органов, будет воздействовать на КП, и соответственно понижать реакцию на другие раздражители, чем, в частности, можно было бы объяснить повышение аварийности во время магнитных бурь. Таким образом, для оптимизации работы КП организм должен жертвовать своими недостаточно эффективно работающими сенсорами.

Однако, с появлением необходимости в прямом нейроинтерфейсе мозга с интеллектуальными инструментами может проявиться пластичность мозга и на ведущее место по связи с неокортексом в этом симбиозе могут выйти рецепторы эпифиза, возможно, за счет ослабления влияния других сенсорных органов. И как выход из ситуации, созданной эволюцией человека, может быть встраивание alter ego с нейроинтерфейсом в мозг человека при его рождении. При этом, возможно, будет естественная адаптация такого симбиоза к окружающему миру. Иначе, при включении в состав мозга alter ego с нейроинтерфейсом во взрослом возрасте, могут возникнуть отклонения в сознании, приводящие к раздвоению личности. Возможно, в дальнейшем генная инженерия позволит такой alter ego сделать естественной частью мозга.

Рассмотренный симбиоз мозга и его интеллектуального дополнения alter ego приведет в эволюции человека к виду, который можно назвать Homo intelligentes — человек интеллектуальный.

БИБЛИОГРАФИЯ

12.1. Markoff J. Machines of Loving Grace: The Quest for Common Ground Between Humans and Robots. HarperCollins. 2015.

12.2. Kelly K. The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future. Viking Press. 2016.

12.3. AERO Online // boeing.com/commercial/aeromagazine. Issue 26. Quarter 02. 2007.

12.4. Collinson P. Air passengers wary of pilotless planes – even if they lead to lower fares. The Guardian. 7.08.2017.

12.5. Козлов М. Возможности снижения влияния человеческого фактора на безопасность полетов. Сборник трудов виртуальной научной конференции «Исследования в области прикладных наук-2015»// Арад (Израиль), октябрь 2015, Издательство ИПИ. — С. 166-174.

12.6. Козлов М.В. Искусственные эмоции в объединениях искусственных интеллектов. Журнал Вестник Житомирского Государственного Технологического университета. — 2012. — №3(62). — С.99-106.

12.7. Опубликованы последние слова пилота разбившегося в Тайбэе самолета. 02.07.2015. https://news.mail.ru/incident/22539452/

12.8.Гигантский человекоподобный пилотируемый робот. pikabu.ru/story/gigantskiy_chelovekopodobnyiy_pilotiruemyiy_robot_4717092

12.9. Najarian S, Dargahi J, Darbemamieh G, Farkoush S.H. Mechatronics in Medicine: A Biomedical Engineering Approach. McGraw-Hill Education. 2012.

12.10. Huang H.W., Sakar M.S., Petruska A.J., Pané S., Nelson B.J. Soft micromachines with programmable motility and morphology. Nature Communications 7, 22 July 2016.

12.11. Дробышевский С.В. Глупеем ли мы? О причинах уменьшения мозга. Антропогенез. РУ. 2012. antropogenez.ru/article/493/

12.12. The man in a thousand years. Dragonthunders’s Journal | DeviantArt. Dec 16, 2012. https://dragonthunders.deviantart.com/journal/?offset=20

12.13. Филосмартики. Плоды созерцания и размышлений Михаэля Пинус. NIZI.co.il / Наука и жизнь Израиля. 04.10.2016.

12.14. Murphy J. Believe it or not! But laziness is wired in us. 6th April 2017. https://toptheto.com

12.15. Maguire E.A., Woollett K, Spiers H.J. London Taxi Drivers and Bus Drivers: A Structural MRI and Neuropsychological Analysis. HIPPOCAMPUS 16. 2006. P. 1091–1101.

12.16. Miller G.A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two // The Psychological Review, 1956, vol. 63.- P. 81-97.

12.17. Cowan N. The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity. Behav Brain Sci. 2001 Feb;24(1): P. 87-114.

12.18. Glassman R.B. Topology and graph theory applied to cortical anatomy may help explain working memory capacity for three or four simultaneous items. Brain Res Bull. 2003 Apr 15;60 (1-2): P. 25-42.

12.19. Solso R.L. Cognitive psychology. — Boston : Allyn and Bacon, 2001.

12.20. Piazza M., Mechelli A., Butterworth B., Price C.J. Are subitizing and counting implemented as separate or functionally overlapping processes? NeuroImage 15. 2002. P. 435–446.

12.21. Raichle M.E., Snyder A.Z. A default mode of brain function: A brief history of an evolving idea // NeuroImage, 2007, 37 -P. 1083-1090.

12.22. Кандель Э. В поисках памяти // М.: Астрель, 2012

12.23. Шелепин Ю.Е., Фокин В.А., Хараузов А. К., Фореман Н., Пронин С.В.,

Вахрамеева О.А., Чихман В.Н. Локализация оппонентных механизмов принятия решений вофронтальной коре // Пятая международная конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. Калининград, Россия, 18 — 24 июня 2012 г. — Том 2 — С. 841- 842.

12.24. Морошкина Н.В., Иванчей И.И. Взаимодействие имплицитных и эксплицитных знаний в процессе научения: какое знание важнее? // Пятая международная конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. Калининград, Россия, 18 — 24 июня 2012 г. — Том 2 — С. 540-542.

12.25. Kihlstrom J. The Cognitive Unconscious // Science. 1987. – V. 237. – P. 1445–1452.

12.26. Kozlov M. Computer-brain model memory and decision-making. The Bulleten of Academy. Israeli Independent Academy of Development of Science. Haifa, Israel, 2017. Vol.9, №1- P.27-45.

12.27. Schmidt R.F., Thews G. (eds.), ed. Human Physiology. Berlin. Springer-Verlag. – 1989.

12.28. Dunbar, R.I.M. (1993), Coevolution of neocortical size, group size and language in humans. Behavioral and Brain Sciences 16 (4): P. 681–735.

12.29. Коркотян Э. Научный доклад «Мозг и речь». Дом ученых и специалистов Реховота. Институт Вейцмана. 07.06.2017.

12.30. Maret S. (2009). Introduction to prenatal psychology. New York, NY: Church Gate Books.

12.31. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. Изд-во: М.: Педагогика. 1986.

12.32. Elon Musk on mission to link human brains with computers in four years: Report. Reuters.21 April 2017.

12.33. Темурьянц Н., Шехоткин А., Насилевич В. Магниточувствительность эпифиза. Биофизика. Т. 43. Вып. 5. 1998. С. 761–765.

12.34. Rozhok A. Orientation and Navigation in Vertebrates. – Berlin. Springer-Verlag. 2008.

12.35. Pouria F. P., Yang G., Kim G., Abidian M.R. A Review of Organic and Inorganic Biomaterials for Neural Interfaces. Adv Mater. 2014 March 26; 26(12). P.1846–1885.

12.36. Nicolelis M. Beyond Boundaries: The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines and How It Will Change Our Lives. — N. Y.: Times Books, 2011.

12.37. Хавинсон В. Х., Голубев А. Г. Старение эпифиза. Успехи геронтологии 3 (9). 2002 – С. 256-259.