Фото: Radioline

Созданы микророботы-оригами, способные захватывать и перемещать живые клетки, бороться с раком

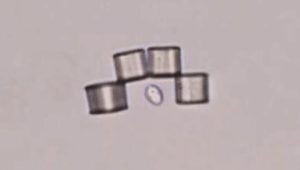

Исследователи из университета Северной Каролины (North Carolina State University) и университета Дюка (Duke University) разработали технологию изготовления и управления крошечными структурами, состоящими из микроскопических кубов. Эти микророботы-оригами, контролируемые при помощи внешнего магнитного поля, способны выполнять множество различных задач, включая захват и транспортировку живых клеток, поиск и разрушение раковых клеток и т.п.

Частями микророботов-оригами являются микроскопические кубы из полимера, на одну из граней которых нанесен слой магнитного металлического материала. Обеспечивая начальную намагниченность этого слоя можно управлять формой, в которую будет самособираться будущий робот-оригами. А внешнее магнитное поле, компенсирующее в какой-то мере собственную намагниченность кубиков, заставляет этих роботов двигаться и изменять свою форму.

В качестве демонстрации ученые создали робота, мини-версию Pac-Man-а. «Раскрытый» робот приблизился к дрожжевой клетке, поймал ее в свою полость и сомкнулся, захватив ее. После этого, изменив параметры магнитного поля, исследователи заставили робота переместить захваченную клетку и снова выпустить ее в «свободное плавание».

«Микроавтоматизированные структуры, которые были созданы ранее, были ограничены в своих действиях и могли выполнять лишь простейшую работу из-за наличия у них твердых корпусов» — рассказывает Кухи Хан (Koohee Han), один из исследователей, — «Способность динамического изменения формы и конфигурации микроробота дает нам в руки новый инструмент, позволяющий манипулировать объектами микроразмерного уровня и взаимодействовать с окружающей средой».

Исследователи утверждают, что микророботы-оригами имеют аналоги в живой природе. Процесс изменения формы «нагромождений» микрокубиков в чем-то родственен процессу сворачивания белков, при этом форма свернутого белка определяется последовательностью аминокислот в этом белке. В своих дальнейших исследованиях ученые планируют уйти от необходимости использования внешнего магнитного поля, снабдив каждый из микрокубиков своим собственным двигательным аппаратом. Параллельно с этим на базе таких микророботов ведется разработка новых датчиков, которые могут измерять различные параметры окружающей среды.

________________________________________

XXX

Команда MegaBots представляет «Eagle Prime», готового к поединку боевого робота

Представители компании MegaBots Inc недавно опубликовали ряд новых снимков, основной действующей фигурой которых является их новый боевой робот «Eagle Prime», который, со слов его разработчиков, уже полностью готов сойтись в поединке c японским роботом Kuratas. Новый робот чуть крупнее своего предшественника, робота MegaBots MkII. Его высота составляет 4,9 метра, он весит 12 тонн и в движение его приводит двигатель внутреннего сгорания, мощностью 430 лошадиных сил.

Напомним нашим читателям, что идея проведения первого в мире поединка огромных роботов появилась в 2015 году. И команда MegaBots не теряла времени даром, постоянно дорабатывая своего робота, который успешно «разминался» на автомобилях Toyota Prius несколько месяцев назад.

Если глянуть приведенный ниже видеоролик, то можно увидеть, что робот «Eagle Prime» гораздо более быстр и проворен, нежели это можно себе представить. Он достаточно ловко выезжает из гаража, выписывая замысловатый слалом, наклоняет свой корпус и водит по сторонам стволами орудий, стреляющих большими пейнтбольными шарами. Управляют роботом «Eagle Prime» два человека, один является пилотом, а второй — стрелком. Оба человека размещаются в одной кабине, сидя друг за другом, словно в кабине двухместного учебного самолета.

Если американцы периодически демонстрируют своего робота во всей его красе, то японская команда, поддерживаемая машиностроительной компанией Suidobashi Heavy Industries, хранит зловещее молчание с самого момента объявления о поединке. И нам совершенно неизвестно, на что именно похож их робот Kuratas на данном этапе. Естественно, что как только у нас появится информация об этом, то мы тут же ознакомим с ней наших читателей.

________________________________________

ХХХ

Новая лазерная технология позволяет превращать древесину в графен

Ученые из университета Райс (Rice University) разработали новую лазерную технологию производства графена (laser-induced grapheme, LIG), в которой в качестве исходного сырья используется обычная древесина. В этой технологии используется свет промышленного лазера с определенными параметрами. Процесс проводится в условиях комнатной температуры и внутри камеры со специальной защитной атмосферой. Отсутствие кислорода препятствует горению древесины, а особые параметры процесса приводят к тому, что на поверхности древесины образуется своего рода графеновая «пена».

Первый процесс лазерного производства графена был разработан учеными из университета Райс в 2014 году. В качестве сырья для получения графена в нем использовался полиимид (polyimide), один из видов недорогого пластика. После этого ученые начали экспериментировать с различными видами древесины и остановили свой выбор на сосновой древесине, богатой лигниновой целлюлозой. Изменение мощности лазера также затрагивает качество получаемого графена. Ученые определили, что наилучшие результаты дает мощность в 70 процентов, нежели мощность, требующаяся для получения графена из пластика.

Используя метод P-LIG (Pine-LIG), ученые изготовили из древесины опытные образцы электродов, используемых для расщепления воды на кислород и водород. Кроме этого, таким же способом были изготовлены графеновые суперконденсаторы, способные накапливать достаточно большое количество энергии. На графеновые электроды P-LIG, предназначенные для электролиза, для увеличения эффективности их работы были осаждены слои соединений кобальта, фосфора, никеля и железа, что также сказалось в положительную сторону на продолжительности их работы. А графеновые электроды суперконденсаторов были покрыты изолирующим слоем полианилина.

«У данной технологии имеется очень широкий ряд областей применения» — рассказывает Рукуэн Йе (Ruquan Ye), исследователь из университета Райс, — «Ее можно будет использовать в технологиях сбора солнечной энергии, искусственного фотосинтеза и т.п.».

ХХХ

Ионные «магистрали» в электродах аккумуляторных батарей позволят им заряжаться за считанные секунды

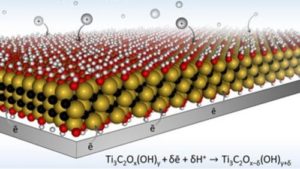

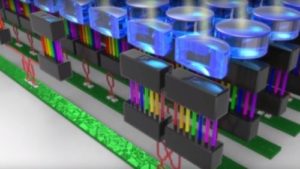

Известно, что суперконденсаторы могут заряжаться и отдавать накопленную энергию гораздо быстрее, чем аккумуляторные батареи. Однако, суперконденсаторы обычно имеют малую емкость, а суперконденсаторы большой емкости стоят гораздо дороже аналогичных аккумуляторных батарей. Не так давно исследовательская группа из университета Дрексела (Drexel University) закончила разработку нового условно двухмерного материала, получившего название MXene. Электроды, изготовленные с использованием этого материала, позволят создать устройство накопления энергии, емкость которого будет сопоставима с емкостью аккумуляторных батарей, а скорость будет сопоставима со скоростью работы суперконденсаторов. Другими словами, новое устройство будет способно заряжаться полностью за считанные секунды.

«Существует общепринятое мнение, что хранение электричества в виде химической энергии, используемое в аккумуляторных батареях и электролитических конденсаторах, всегда медленнее, чем хранение электричества в прямом виде в двухслойных конденсаторах и суперконденсаторах» — рассказывает Юрий Гоготси (Yury Gogotsi), ведущий исследователь, — «Высокая электронная проводимость материала MXene позволяет заряжать опытные образцы конденсаторов с такими электродами за десятки миллисекунд, что в свою очередь, позволит заряжать за несколько секунд устройства с емкостью, соответствующей емкости аккумуляторных батарей».

Структура электродов также важна, как и материал, из которых они изготовлены. У электрода должно иметься несколько активных мест, в которых проходят окислительно-восстановительные электрохимические реакции. И чем больше таких мест, тем выше будет емкость батареи. Материал MXene, представляющий собой сложное металокарбидное соединение (Ti3C2Tx) и имеющий микропористую структуру, по сути, является одним большим активным местом, что позволяет очень большому количеству ионов принимать одновременное участие в электрохимических реакциях.

«В традиционных батареях и суперконденсаторах ионы должны проделывать не слишком прямой путь к активным местам, где и происходит накопление энергии» — рассказывает Мария Лукацкая (Maria Lukatskaya), одна из исследователей, — «Ионная «магистраль» из материала MXene, включенная в структуру электрода батареи, позволит ионам добираться до места назначения быстрей и в больших количествах».

ХХХ

Искусственный интеллект научился превращать двухмерные фотоснимки в трехмерное представление реальных объектов

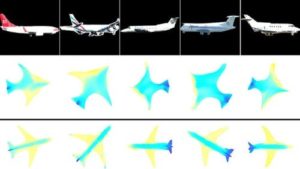

Люди совершенно не испытывают затруднений при рассматривании фотоснимков и сопоставлении двухмерных представлений с реальными трехмерными объектами. Но для компьютеров, обладающих не столь богатым опытом жизни в реальном мире, решение подобной задачи связано с множеством сложностей. Однако недавно группа исследователей создала новый алгоритм «развертки», использование которого значительно упрощает процесс распознавания образов на фотоснимках. Этот алгоритм прошел предварительное обучение на ряде примеров трехмерных объектов и их разверток на двухмерной плоскости, а его нормальная работа заключается в выполнении обратного преобразования.

После процесса предварительного обучения нейронной сети алгоритм научился полностью самостоятельно преобразовывать снимки трехмерных объектов, самолетов различных типов, к примеру, в набор двухмерных поверхностей, которые могут быть «сшиты» обратно в трехмерную форму. И такой подход успешно работает по отношению к изображениям различных объектов, самолетов, автомобилей и тел людей. Отметим, что предыдущий вариант этого алгоритма во время своей работы допускал множество ошибок, из снимков самолетов он иногда производил трехмерные модели птиц, а автомобили-седаны трансформировались «чудесным» образом в хэтчбеки.

Программа SurfNet (от слова «surface») была представлена на конференции IEEE по компьютерному видению и распознаванию объектов (Institute of Electrical and Electronics Engineers Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), которая проходила на прошлой неделе в Гонолулу. А алгоритмы, лежащие в основе этой программы могут быть использованы в практических целях для создания систем виртуальной и дополненной реальности, для составления трехмерных карт окружающего пространства и помещений, в которых предстоит действовать роботам, в новых компьютерных интерфейсах, где управление осуществляется при помощи движений и жестов рук, и во многих других областях.

ХХХ

НА МКС появится первый космический «суперкомпьютер»

Во время ближайшего запуска ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, помимо прочего груза, доставит на борт Международной космической станции (МКС) миниатюрный «космический суперкомпьютер» изготовленный компанией Hewlett Packard Enterprise при участии специалистов НАСА. Пока в задачи этого компьютера, который имеет название Spaceborne Computer, не будет входить расчет каких-либо траекторий и других подобных «космических» задач. Целью его доставки и установки на космической станции станет определение надежности и сроков работоспособности вычислительной техники, изготовленной из коммерческих компонентов в условиях космического пространства. И если все пройдет успешно, то такие вычислительные системы станут ключевыми компонентами для реализации будущих миссий в открытом космосе, в том числе и для полетов на Марс.

Расположение космической станции на низкой околоземной орбите делает ее весьма «недружелюбным» местом для размещения там компьютеров и другой электронной техники. Поскольку станция находится за пределами защиты земной атмосферы, на нее воздействует постоянный поток космической радиации, источником которой являются солнечные вспышки и космические лучи, прибывающие из глубин космоса. Компьютеры, которые сейчас отправляются в космос, до сих пор стоятся на базе специализированных i386-процессоров и снабжаются дополнительной радиационной защитой, которая увеличивает вес и удорожает как стоимость самого компьютера, так и стоимость его доставки в космос.

Основой системы Spaceborne Computer является коммерческая система HPE Apollo 40, высокопроизводительный кластер, работающий под операционной системой Linux. Производительность компьютера Spaceborne Computer составляет около 1 TFLOPS, что весьма скромно по сравнению с мощностью больших суперкомпьютеров, но что делает эту систему самой мощной системой для космического использования на сегодняшний день. В число задач, которые будут «крутиться» в недрах компьютера Spaceborne Computer, входит задача измерений радиационного фона, регистрации всплесков радиации, задача слежения и постоянной диагностики своего собственного состояния.

В течение долгого времени компьютер Spaceborne Computer будет работать, регистрируя программные сбои и сбои в работе своих аппаратных средств. Эти данные позволят выявить узлы и компоненты, наиболее уязвимые для радиации или деградирующие под ее длительным воздействием. Аппаратные средства компьютера Spaceborne Computer снабжены массой специализированных предохранителей, срабатывание некоторых из них приведет к остановке работы операционной системы, некоторых — к понижению тактовой частоты процессора. Все эти меры, в свою очередь, позволят избежать возникновения повреждений и сэкономить дефицитную на космической станции энергию.

Компьютер Spaceborne Computer прошел через программу из 146 испытаний в общей сложности, прежде чем он был одобрен для использования в космосе. Во время его пребывания в космосе, которое будет длиться один год, на Земле будет работать его полный двойник, данные от которого будут использоваться для сравнительного анализа работы системы в космосе. Помимо этого, прямо в процессе работы компьютера Spaceborne Computer будут выполнены испытания технологий и отладка программного обеспечения, которое позволит обходить программным путем сбои в работе аппаратного обеспечения или полностью блокировать работу вышедших из строя узлов системы.

ХХХ

Искусственный интеллект OpenAI превзошел лучших людей-игроков всего после двух недель самобучения и тренировок

В течение двух прошедших лет наблюдался буквально взрывной прогресс в области создания различных систем искусственного интеллекта. И эти системы, обученные соответствующим образом, быстро превзошли по возможностям возможности лучших людей-игроков в покер, древнюю китайскую игру Го и игр других видов. Оказалось, что игры являются идеальным учебным и испытательным полигоном для искусственного интеллекта, некоторые из них требуют принятий быстрых решений, пути поиска которых поддаются традиционному программированию с огромным трудом или не поддаются совсем.

Не так давно компания OpenAI, основанная Элоном Маском и специализирующаяся на технологиях так называемого усиленного машинного самообучения, в основе которого лежат несколько видов независимых методов обучения путем проб и ошибок, продемонстрировала свои технологии на международном турнире eSports. В рамках этого турнира на виртуальных полях компьютерной игры Dota 2 сражаются самые лучшие в этом деле люди-игроки. Игра Dota 2 была использована для «тренировки» искусственного интеллекта OpenAI из-за достаточно высокой сложности этой интерактивной игры. Эта игра требует от участников тщательного планирования, совершения обманных ходов и маневров, требующих особой изощренности мышления.

«Игра Dota 2 настолько сложна, что если написать традиционную программу, в которую только будут заложены все без исключения правила этой игры, то уровень такой программы не будет даже дотягивать до уровня самого слабого человека» — рассказывает Грег Брокмен (Greg Brockman), специалист из компании OpenAI.

Обучение системы OpenAI было произведено путем игры системы с самой собой. Обучение было начато с «чистого листа», но после двух недель постоянного процесса система OpenAI достаточно легко победила наилучших людей-игроков, включая игрока с ником «Dendi», который считается самым творческим и неортодоксальным игроком на полях игры Dota 2.

Отметим, что на данном этапе система OpenAI обучена и способна играть в упрощенный вариант игры Dota 2. Но исследователи из OpenAI сейчас работают над новой системой, которая будет способна играть в полный вариант игры, в которую могут играть команды из 2-5 игроков одновременно, и сложность которой увеличивается по экспоненте. А испытания этой новой системы OpenAI будут проведены в рамках турнира eSports в следующем году.

«Кроме этого, мы планируем создать смешанную команду, в состав которой войдут люди-игроки и искусственный интеллект. Такой подход, с нашей точки зрения, позволит подняться и людям и искусственному интеллекту до такого уровня игры, которого они не смогут достичь самостоятельно» — рассказывает Грег Брокмен.

И в заключение следует отметить, что подобные эксперименты с искусственным интеллектом проводятся не просто для развлечения. Во время этих экспериме6нтов исследователи получают возможность испытаний и отладки алгоритмов машинного восприятия, глубинного самообучения и других ключевых алгоритмов, на базе которых создаются системы искусственного интеллекта. И чем качественней и быстрее смогут обучаться машины, тем лучше они смогут действовать, когда им придется столкнуться с какими-нибудь уникальными или аномальными обстоятельствами в реальном мире.

ХХХ

При помощи экспериментальной телескопической технологии SPIDER были сделаны первые снимки

APInews.ru

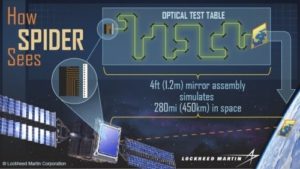

Думая о телескопах, большинство людей представляет себе длинную трубу с линзами на концах. Однако, специалисты из компании Lockheed Martin не так давно разработали новую телескопическую технологию под названием Segmented Planar Imaging Detector for Electro-Optical Reconnaissance (SPIDER). Использование этой технологии позволит сократить размеры и вес телескопов на 90 процентов, оставив неизменной их разрешающую способность, и при помощи этой технологии, реализованной в виде опытного устройства, уже были сделаны первые снимки.

Технология SPIDER была разработана специалистами Lockheed Martin совместно с учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе по заказу Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA. В отличие от обычных телескопов, в которых используются оптические системы, построенные на линзах и зеркалах, в технологии SPIDER используется множество крошечных линз. Каждая из этих линз фокусирует свет на определенный участок поверхности кремний-фотонного чипа, получается, что телескоп SPIDER представляет собой массив крошечных камер.

Результирующее изображение синтезируется при помощи метода интерферометрии. Свет, сфокусированный отдельными микролинзами взаимодействует друг с другом, а анализ амплитуды и фазы интерференционных образов позволяет восстановить исходное изображение с достаточно высокой разрешающей способностью. На приведенном здесь снимке представлены первые изображения, полученные опытным образцом SPIDER, основу которого составляет матрица из 30 микролинз. А при помощи дополнительной линзы, диаметром 1.2 метра, было смоделировано удаление снимаемого объекта на расстояние 450 километров.

Использование технологии SPIDER позволит создать «плоские» телескопы и со слов представителей Lockheed Martin данная технология уже отработана достаточно хорошо для того, чтобы ее можно было использовать на практике. Помимо использования телескопов SPIDER в астрономии, она, новая технология, может стать основой малогабаритных телескопических датчиков, устанавливаемых на беспилотных летательных аппаратах, на автомобилях-роботах и других машинах, нуждающихся в «зрительном аппарате».

А в ближайшем будущем специалисты компании Lockheed Martin сосредоточат свои усилия на сборке больших телескопов SPIDER с большой разрешающей способностью и с большими углами охвата.

ххх

«Рой» беспилотников CICADA будет использоваться для исследований ураганов

В свое время мы рассказывали нашим читателям о крошечных беспилотных летательных аппаратах Close-in Covert Autonomous Disposable Aircraft (CICADA), «рой» которых может быть сброшен с самолета, большого беспилотника или воздушного шара. Каждый беспилотник CICADA по сути является «печатной платой с крыльями», на которой установлены датчики, система управления полетом и навигации на базе системы GPS. Планируя с большой высоты, эти беспилотники могут собрать массу метеорологической, разведывательной и другой информации, покрыв, при этом, достаточно большую площадь.

В отличие от шумного насекомого-тезки, беспилотники CICADA абсолютно тихие, ведь у них нет никакого двигателя. Согласно информации от разработчиков из Военно-морской Научно-исследовательской лаборатории (Naval Research Laboratory, NRL), беспилотники CICADA практически невозможно засечь в воздухе при помощи даже самых чувствительных радаров.

Коэффициент планирования беспилотника составляет 3.5 к 1, это означает, что за 1 метр спуска аппарат продвинется по горизонтали на 3.5 метра. Общий вест беспилотника CICADA составляет 35 грамм, и в этот вес входи вес антенн, печатной платы, источника энергии и других компонентов летательного аппарата.

Навигационная система беспилотника обеспечивает точность его посадки в заданную точку поверхности на уровне 5 метров. После приземления беспилотник передает все собранные данные на центральную базу, используя для этого остатки накопленной энергии.

Последний вариант беспилотника CICADA, MK5, имеет складывающуюся конструкцию, что позволяет упаковать их большое количество в ограниченном объеме пространства «пусковой трубы». Стоимость изготовления одного беспилотника CICADA оценивается в 250 американских долларов. И сейчас специалисты NRL занимаются разработкой и испытаниями системы доставки, в которой в один контейнер упаковывается 32 беспилотника, которые будут сброшены с самолета одновременно. Испытания этой системы были проведены 25 июля 2017 года, «рой» беспилотников был сброшен с высоты 2.5 километров и все они успешно достигли земли, справившись с выполнением поставленной задачи.

И в заключение следует отметить, что изначально беспилотники CICADA разрабатывались с прицелом на их применение в военной области. Но в последнее время был разработан и «гражданский» вариант беспилотника, оборудованный метеорологическими датчиками. Такие беспилотники могут собрать массу информации о структуре и процессах, происходящих внутри мощных ураганов и торнадо, а их использование позволит избежать ненужного риска, которому подвергаются люди, собирающие такие данные практически вручную.

ХХХ

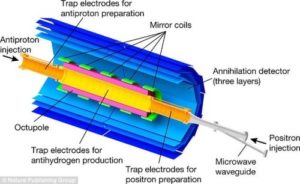

Физикам впервые удалось получить четкий и детальный спектральный «отпечаток» антиматерии

Группа исследователей из ALPHA Collaboration, в состав которой входит 50 ученых-физиков из 17 различных научных учреждений, сделала важный шаг, который продвинет намного вперед область исследований антивещества. Им удалось снять самую четкую и подробную на сегодняшний день картину спектральных линий атомов антиматерии, что, в свою очередь, позволит им найти ответы на некоторые из фундаментальных вопросов.

«Спектральные линии для химических элементов являются аналогом отпечатков пальцев человека» — рассказывает Майкл Хайден (Michael Hayden), профессор физики из университета Саймона Фрэзера (Simon Fraser University), — «Каждый химический элемент имеет свой собственный уникальный образ спектральных линий».

Однако, согласно имеющимся теориям, вещество и антивещество, которые являются зеркальными отображениями друг друга, должны иметь одинаковые образы спектральных линий. И в течение достаточно долгого времени ученые пытались сопоставить образы спектральных «отпечатков» вещества и антивещества. К сожалению, им не удавалось сделать это с должной точностью из-за технических проблем, связанных с получением и хранением антивещества.

Группа ALPHA Collaboration занимается изучением антиводорода, антипода обычного водорода. И не так давно этим ученым удалось получить достаточно точный спектральный образ атомов антиводоорода, который, достаточно точно соответствует спектральному образу нормального водорода. В ближайшем времени ученые планируют еще увеличить разрешающую способность проводимых ими экспериментов для того, чтобы произвести поиски уже самых незначительных несоответствий спектральных отпечатков.

Свои эксперименты ученые ALPHA Collaboration проводят в лабораториях CERN в Женеве. В ходе этого эксперимента атомы водорода облучаются микроволновыми лучами, частота которых находится в диапазоне, используемом для спутниковой связи. Все атомы антиводорода демонстрируют аналогичное поведение, полностью поглощая или усиливая излучение строго определенных частот.

«Одной из трудностей, с которой сталкиваемся мы и сталкиваются все ученые, изучающие антиматерию, является то, что атомы антиматерии и обычной материи взаимно уничтожаются при контакте друг с другом» — рассказывает Юстине Муних (Justine Munich), один из исследователей, — «Поэтому мы не можем просто поместит атомы антиводорода в отдельный контейнер, они хранятся, пойманными в ловушку специальной «магнитной бутылки», что значительно затрудняет проведение экспериментов».

«Мы имеем возможность создавать антивещество у нас в лаборатории в крошечных количествах, и к сожалению, мы не можем накопить антивещество в достаточных количествах из-за соображений безопасности» — рассказывает Майкл Хайден, — «Тем не менее, и те крохи антиводорода, с которыми мы работаем, могут рассказать нам много нового о природе антивещества и о Вселенной, в которой мы живем».

ХХХ

Ученые получили рекордно короткие импульсы света

Исследовательская группа из университета Центральной Флориды (University of Central Florida) продемонстрировала технологию, позволяющие получить рекордно короткие импульсы рентгеновского излучения, длительность которых составляет 53 аттосекунды. Отметим, что группа, возглавляемая профессором Зенгу Чангом (Zenghu Chang), побила свой собственный рекорд, установленный ими еще в 2012 году, который на то время составлял 67 аттосекунд.

Аттосекунда равна 10^-18 секунды или одну миллиардную одной миллиардной доли секунды. А за 53 аттосекунды свет успевает пройти расстояние, равное тысячной доле от толщины человеческого волоса. Подобно тому, как при помощи сверхскоростных камер можно сделать запись быстротекущих событий, таких, как попадание летящей пули в цель, при помощи аттосекундных импульсов света можно делать запись еще более быстрых событий, таких, как движение и взаимодействие электронов в атомах или молекулах.

Помимо того, что группе профессора Чанга удалось получить рекордно короткие импульсы рентгена, эти импульсы имели меньшую длину волны, нежели полученные ранее. Частота импульсов света находится в спектральной области так называемого «окна прозрачности воды» (water window), длины волны, активно поглощаемой атомами углерода и абсолютно прозрачной для воды.

Производство рекордно коротких аттосекундных импульсов стало возможным благодаря разработке и применению новых мощных оптических «драйверов», в роли которых выступают фемтосекундные лазеры, излучающие свет с большей длиной волны, и новые методы компрессии световых импульсов.

Полученные учеными короткие импульсы света уже приближаются к той длительности, которая позволит «осветить» процессы, в которых задействованы связанные электроны, перемещающиеся в среде различных материалов. Это, в свою очередь, позволит ученым разработать новые типы полупроводниковых материалов, на базе которых будут созданы чипы, имеющие в тысячи раз большее быстродействие, нежели используемые сегодня.

«Аттосекундные импульсы мягкого рентгеновского излучения могут использоваться для съемки процессов в живых клетках, в которых принимают участие биологические молекулы. Помимо этого, исследования движения электронов и других носителей электрического заряда, позволят нам найти более эффективные материалы для искусственного фотосинтеза, для солнечных батарей и для получения биологического топлива» — рассказывает профессор Чанг.

Иллюстрация: APInews.ru

http://www.dailytechinfo.org/auto/