Фото: Википедия.

Маргарита Иосифовна Алигер (фамилия при рождении — Зейлигер; 24 сентября [7 октября] 1915, Одесса — 1 августа 1992, Мичуринец) — русская советская поэтесса. Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Маргарита Зейлигер родилась в Одессе в семье служащих: отец, Иосиф Павлович (Иосия Пинхусович) Зейлигер, занимался адвокатской практикой, состоял членом консультационного бюро при Одесском городском съезде мировых судей.[2] Поступила в химический техникум, работала по специальности на заводе. В начале 1930-х годов, в свои 16 лет, Маргарита оставила учёбу, Одессу и отправилась в Москву. Провалив экзамены в институт, снимала «угол», поступила на работу в библиотеку института ОГИЗ и в заводскую многотиражку. Дебютировала в печати в 1933 году — в журнале «Огонёк» за подписью «Маргарита Алигер» были опубликованы стихотворения «Будни» и «Дождь». В 1934—1937 годах училась в Литературном институте имени А. М. Горького. В 1938 году была принята в Союз писателей СССР.

В годы Великой Отечественной войны Алигер была военным корреспондентом в блокадном Ленинграде. В 1942 году вступила в ВКП(б); в 1943 году передала присуждённую ей Сталинскую премию в Фонд обороны.

В 1955 году Маргарита Алигер участвовала в создании «оттепельного» альманаха «Литературная Москва». Член правления СП РСФСР и СП СССР. Член редколлегии журнала «Воскресенье литературное» (1992).

Алигер осуществила переводы с подстрочников около 40 поэтов — с болгарского, грузинского, еврейского (идиш), азербайджанского, украинского, латышского, узбекского, венгерского, литовского, корейского языков.

_______________________________________________________________________________________

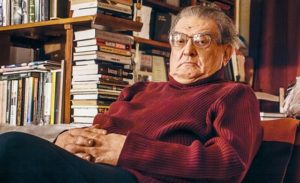

Фото: Википедия

Вениамин Александрович Каверин (настоящая фамилия — Зи́льбер; 1902—1989) — русский советский писатель, драматург и сценарист. Член литературной группы «Серапионовы братья».

Наиболее известное произведение — приключенческий роман «Два капитана». Лауреат Сталинской премии второй степени.

Родился 6 (19) апреля 1902 года в семье капельмейстера 96-го пехотного Омского полка Абеля Абрамовича Зильбера и его жены — урождённой Ханы Гиршевны (Анны Григорьевны) Дессон, владелицы музыкальных магазинов.

Старшая сестра Каверина — Лея Абелевна Зильбер (в замужестве Елена Александровна Тынянова, 1892—1944) — вышла замуж за Ю. Н. Тынянова, одноклассником которого был старший брат Каверина Лев Зильбер, впоследствии — крупный советский вирусолог.

Кроме того, в семье росли ещё трое старших детей — Мирьям (в замужестве Мира Александровна Руммель, 1890 — после 1988, жена первого директора Народного дома им. А. С. Пушкина Исаака Михайловича Руммеля)[5][6], Давид, впоследствии военный врач, и Александр (1899—1970), композитор, взявший псевдоним Ручьёв. Также, в доме Зильберов некоторое время жил гимназический друг Вениамина Анатолий Розенблюм, будущий активный член партии левых эсеров и один из основателей советской психотехники, о котором сохранились неоднократные упоминания в мемуарах Каверина «Освещённые окна» и «Эпилог»; см., например:

Толя Р., семиклассник, … жил у нас, потому что в городе Острове (откуда он был родом) не было мужской гимназии. Мама согласилась взять его на пансион в надежде, что он, как примерный мальчик, благотворно подействует на меня и Сашу. Примерный мальчик стал пропадать до полуночи — он участвовал в одном из подпольных кружков[7].

14 августа 1912 года, по результатам приёмных испытаний, Вениамин был зачислен в приготовительный класс Псковской губернской гимназии. В «Освещённых окнах» он писал: «Нельзя сказать, что я был ленив — учился на тройки, четвёрки. Кроме математики, мне легко давались почти все предметы». Тем не менее, по протоколу педагогического совета от 11 мая 1916 года из сорока учеников третьего «б» класса только четыре гимназиста получили награду второй степени, в том числе и Вениамин Зильбер. Учился в Псковской губернской гимназии Вениамин Зильбер 6 лет.

Затем он окончил Ленинградский институт живых восточных языков по отделению арабистики (1923) и историко-филологический факультет Ленинградского государственного университета (1924). Был близок к младоформалистам. В 1929 году защитил диссертацию «Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского».

Псевдоним «Каверин» был взят им в честь гусара П. П. Каверина, приятеля молодого Пушкина, выведенного им под собственной фамилией в первой главе «Евгения Онегина»[8].

Серапионовы братья.

Слева направо: К. А. Федин, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов, Е. Г. Полонская, М. М. Зощенко, Н. Н. Никитин, И. А. Груздев, В. А. Каверин

Первый рассказ Каверина — «Хроника города Лейпцига за 18… год» — был опубликован в 1922 году.

В начале 1920-х годов входил в литературную группу «Серапионовы братья». Ранние рассказы были написаны на фантастические сюжеты.

Обращение к реальной жизни отразилось в романе «Девять десятых судьбы» (1926) и др. В 1927 году принял участие в коллективном романе «Большие пожары», публиковавшемся в журнале «Огонёк».

Роман «Исполнение желаний» (2 кн., 1935—1936) и роман-трилогия «Открытая книга» (1953—1956) посвящены изображению творческого труда, научным поискам советской интеллигенции.

Наибольшую известность приобрел приключенческий роман «Два капитана» (2 кн., 1940—1945), в котором показаны овеянные романтикой путешествий духовные искания советской молодёжи военного поколения. Романы «Открытая книга» и «Два капитана» были неоднократно экранизированы.

В 1935—1949 годах Каверины жили в бывшем доме Придворного конюшенного ведомства (набережная канала Грибоедова, 9).

В годы Великой Отечественной войны Вениамин Каверин работал на Северном флоте. Собирая материал для второй книги «Два капитана», посещал основные соединения флота, наблюдал и изучал боевую работу личного состава. Во время посещения кораблей и частей беседовал с матросами и офицерами по вопросам советской литературы, оказывал помощь работникам военных газет. Результатом поездки стало опубликование ряда статей и очерков в местных и центральных газетах. За это Каверин был награждён в 1945 году орденом Красной звезды.

В 1956 году был членом редакции запрещённого партийными властями альманаха «Литературная Москва».

В 1958 году был едва ли не единственным в СССР крупным писателем старшего поколения, кто отказался участвовать в травле Бориса Пастернака в связи с публикацией на Западе его романа «Доктор Живаго» и присуждением ему Нобелевской премии[9].

В 1962 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга Булгакова «Жизнь господина де Мольера»[10]; в справке, сопровождающей роман, Вениамин Каверин впервые упомянул о «Мастере и Маргарите» как о произведении, в котором «невероятные события происходят в каждой главе»[11].

Подписал обращение в защиту Ю. М. Даниэля и А. Д. Синявского.

Подготовил для Четвёртого съезда СП СССР (1967) речь «Насущные вопросы литературы», которую ему запретили зачитывать.

В 1968 году он в «Открытом письме» объявил о разрыве с К. А. Фединым, когда тот не допустил до читателя «Раковый корпус» Солженицына.

Весьма лестную оценку творчества писателя дал немецкий славист В. Казак:

Каверин — один из значительных русских писателей. Романы Каверина отличаются насыщенностью действия, подчас — детективной увлекательностью и искусным построением.

— Вольфганг Казак

Умер 2 мая 1989 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

________________________________________________________________________________________

Фото: Википедия

Илья Арнольдович Ильф (при рождении Иехи́ел-Лейб Арьевич Фа́йнзильберг;[2][3][4] 3 (15) октября 1897, Одесса — 13 апреля 1937, Москва) — русский советский писатель, журналист и сценарист. Соавтор Евгения Петрова.

Илья (Иехиел-Лейб) Файнзильберг родился 3(15) октября 1897 года в Одессе третьим из четырёх сыновей в семье банковского служащего Арье Беньяминовича Файнзильберга (1863—1933) и его жены Миндль Ароновны (урожд. Котлова; 1868—1922), родом из местечка Богуслав Киевской губернии (семья переехала в Одессу между 1893 и 1895 годами). В 1913 окончил техническую школу, после чего работал в чертёжном бюро, на телефонной станции, на военном заводе. После революции был бухгалтером, журналистом, а затем редактором в юмористических журналах. Был членом Одесского союза поэтов.

В 1923 переехал в Москву, стал сотрудником газеты «Гудок». Ильф писал материалы юмористического и сатирического характера — в основном фельетоны.

В 1927 с совместной работы над романом «Двенадцать стульев» началось творческое содружество Ильи Ильфа и Евгения Петрова (который также работал в газете «Гудок»). В 1928 году Илья Ильф был уволен из газеты из-за сокращения штата сатирического отдела, вслед за ним ушёл Евгений Петров. Вскоре они стали сотрудниками нового еженедельного журнала «Чудак»[5]

Впоследствии в соавторстве с Евгением Петровым были написаны (см. Произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова):

роман «Двенадцать стульев» (1928);

роман «Золотой телёнок» (1931);

новеллы «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» (1928);

фантастическая повесть «Светлая личность» (экранизирована)

новеллы «1001 день, или Новая Шахерезада» (1929);

документальная повесть «Одноэтажная Америка» (1937).

В 1932 — 1937 годах Ильф и Петров писали фельетоны для газет «Правда», «Литературная газета» и журнала «Крокодил».

В 1930-е годы Илья Ильф увлекался фотографией. Фотографии Ильи Арнольдовича через много лет после его смерти случайно нашла дочь Александра Ильинична Ильф[6]. Она подготовила к публикации книгу «Илья Ильф – фотограф». Фотоальбом. Около 200 фотографий, сделанных Ильфом и его современниками. Статьи А.И. Ильф, А.В. Логинова и Л.М. Яновской на русском и английском языках. — Москва, 2002.

Могила на Новодевичьем кладбище

Во время путешествия на автомобиле по американским штатам у Ильфа открылся давний туберкулёз, диагностированный у него в начале 1920-х, вскоре приведший к его кончине в Москве 13 апреля 1937 года.

_________________________________________________________________________________________

Фото: Википедия

Лев Абрамович Кассиль (1905—1970) — русский советский писатель, сценарист. Член-корреспондент АПН СССР (1965). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951).

Лев Кассиль родился 27 июня (10 июля) 1905 год в Покровской слободе (ныне город Энгельс, Саратовская область) в еврейской семье врача Абрама Григорьевича Кассиля и учительницы музыки, затем зубного врача Анны Иосифовны Перельман[3]. Учился в гимназии, после революции преобразованной в Единую трудовую школу, которую окончил в 1923 году.

Сотрудничал с Покровской детской библиотекой-читальней, при которой для детей организовывались различные кружки, в том числе издавался и рукописный журнал, редактором и художником которого был Кассиль.

С 1923 года жил в Москве. В 1927 году окончил три курса физико-математического факультета МГУ. К третьему курсу студента физмата «неотвратимо потянуло писать», и он принялся строчить домой письма, которые порой достигали 25-30 страниц. Кассиль много бродил по Москве и в письмах описывал всё, что видел: новостройки, футбол, театры, выставки, музеи… А младший брат Кассиля, Иосиф (Оська), забирал эти письма у матери, перепечатывал на машинке и относил в местную газету. Там появился целый цикл «Письма из Москвы». Оська получал гонорары и на эти деньги водил своих приятелей в кино, угощал их пирожными — «за здоровье брата». Узнав об этих проделках, старший брат решил, что и сам мог бы позаботиться о своем здоровье.[4] С 1925 года начал заниматься литературой. В 1928—1937 годах был очеркистом, фельетонистом и специальным корреспондентом газеты «Известия». В 1937 году, затем в 1941—1942 — ответственный редактор журнала «Мурзилка».

В годы Великой Отечественной войны Л. А. Кассиль выступал по радио, в школах, воинских частях, на предприятиях Москвы и Урала. В 1947—1948 годах работал председателем комиссии по детской литературе СП СССР. В 1947—1949 годах был руководителем семинара детской литературы в Литературном институте имени А. М. Горького.

Как детского писателя его первым представил В. В. Маяковский (журнал «Новый ЛЕФ», 1927). Самое значительное из его произведений, «Кондуит и Швамбрания» (1928—1931), написанное на автобиографическом материале, рассказывает о жизни гимназистов в дореволюционной России. После ареста младшего брата писателя Иосифа Кассиля в 1937 году книга много лет не переиздавалась, но не была изъята из библиотек. «Вратарь Республики» (1937) — первый советский роман о спорте. Участник групп «ЛЕФ» и «Реф».

Автор идеи проведения Книжкиных именин, трансформировавшихся со временем в Неделю детской книги.

Жил в Москве, с 1947 по 1970 — в Камергерском переулке, № 5/7, строение 1, квартира № 23 (на доме установлена мемориальная доска).

Умер Кассиль в Москве 21 июня 1970 года (от инфаркта, случившегося, когда он смотрел телетрансляцию финального матча на первенстве мира по футболу[5]). Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 2)[6].

В Энгельсе существует Дом-музей Льва Кассиля[7] и улица его имени, а в сквере его имени на Площади Свободы ему установлен памятник.

__________________________________________________________________________________________

Фото: Википедия

Людмила Евгеньевна Улицкая (род. 21 февраля 1943, Давлеканово, Башкирская АССР, СССР) — русская писательница, сценарист.

Первая женщина — лауреат премии «Русский Букер» (2001). Лауреат премии «Большая книга» (2007, 2016). Произведения Людмилы Улицкой переведены не менее, чем на 25 языков[2]. Общественный деятель, учредитель «Лиги избирателей».

Людмила Улицкая родилась в Башкирии, где находилась в эвакуации её семья. Оба её деда — Яков Самойлович Улицкий и Борис Ефимович Гинзбург — были репрессированы и находились в заключении[3][4]. После войны Улицкие вернулись в Москву, где Людмила окончила школу, а потом и биофак МГУ. Два года проработала в Институте общей генетики АН СССР, откуда она уволилась в 1970 году. С тех пор Улицкая, по её собственному утверждению, никогда не ходила на государственную службу: она работала завлитом Камерного еврейского музыкального театра, писала очерки, детские пьесы, инсценировки для радио, детского и кукольного театров, рецензировала пьесы и переводила стихи с монгольского языка.

Публиковать свои рассказы в журналах Улицкая начала в конце восьмидесятых годов, а известность пришла к ней после того, как по её сценарию были сняты фильмы «Сестрички Либерти» (1990, режиссёр — Владимир Грамматиков) и «Женщина для всех» (1991, режиссёр — Анатолий Матешко), а в «Новом мире» вышла повесть «Сонечка» (1992). В 1994 это произведение было признано во Франции лучшей переводной книгой года и принесло автору французскую премию Медичи. Во Франции же вышла и первая книга Людмилы Улицкой (сборник «Бедные родственники», 1993) на французском языке.

Людмила Улицкая — участник круглого стола «Выражается сильно российский народ!», журнал «Новый мир»[5], № 2 за 1999 год. В мероприятии участвовали: Людмила Улицкая, Галина Щербакова, Михаил Бутов, Елена Невзглядова, Валентин Непомнящий, Валерий Белякович, Вера Павлова.

В 2007 году Улицкая учредила Фонд Людмилы Улицкой по поддержке гуманитарных инициатив. Одним из проектов Фонда является проект «Хорошие книги», в рамках которого Улицкая сама выбирает книги российских издательств и отправляет их в российские библиотеки[6].

С 2007 года по 2010 год выступала организатором серии книг разных авторов по культурной антропологии для детей «Другой, другие, о других»[7].

Участница конгресса «Украина — Россия: диалог», прошедшего 24-25 апреля 2014 года в Киеве[8]. Критически оценивает ситуацию внутри России, считая, что «нынешняя политика превращает Россию в страну варваров»[9].

На выборах в Государственную думу 2016 года поддержала партию «Яблоко» и стала доверенным лицом партии[10].

Роман Л. Е. Улицкой «Лестница Якова» стал победителем зрительского голосования и получил третью премию «Большая книга» 2016 года[11]. Таким образом Людмила Улицкая стала лауреатом этой литературной премии во второй раз.

__________________________________________________________________________________________

Фото: Википедия

Виктория Самойловна Токарева (род. 20 ноября 1937 года, Ленинград) — российский прозаик и сценарист.

Виктория Токарева (в девичестве Зильберштейн[1]) родилась в Ленинграде в 1937 году в семье инженера еврейского происхождения и вышивальщицы — наполовину русской, наполовину украинки[2]. Родители поженились незадолго до войны. Отец был призван в ополчение. Впоследствии тяжело болел, был госпитализирован с раком пищевода. Скончался в январе 1945 года в возрасте 36 лет. Мать пережила блокаду в эвакуации в Свердловске, одна воспитывала двух дочерей. Долгое время ей помогал старший брат отца — «дядя Женя», директор завода металлоизделий в Ленинграде.

Любовь к литературе проявилась в 13 лет, когда её мать читала ей рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Тем не менее, увлечение литературой не сразу перешло в желание стать писательницей: в девичестве Токарева решила изучать медицину. Но её заявление было отклонено, и ей пришлось получать музыкальное образование, четыре года учась по классу фортепиано сначала в Ленинградском музыкальном училище (окончила в 1958 году), а затем — в Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

После замужества Виктория Токарева переехала в Москву. Работала в детской музыкальной школе учительницей пения и тогда же начала писать прозу, позже работала редактором на киностудии «Мосфильм».

В 1962 году Токарева по протекции поэта Сергея Михалкова поступила во ВГИК на сценарный факультет, который окончила в 1967 году.

На второй год обучения в институте Токарева опубликовала свой первый короткий рассказ «День без вранья» (издательство «Молодая гвардия»).

В 1971 году её приняли в Союз писателей СССР.

Среди книг, написанных в наши дни, — «Хэппи энд» (1995), «Вместо меня» (1995) и «Лошади с крыльями» (1996), также она публикуется в журналах «Новый мир» и «Юность».

Герои Токаревой — обыкновенные люди с обыкновенными проблемами, хорошо знакомые читателю. Большинство её героев — женщины. Творчество Виктории Самойловны может показаться моралистическим, отстаивающим общие ценности и взаимоотношения полов, именно по этой причине западные критики считают автора «феминисткой». Хотя писательница и пишет в основном в реалистичной манере, иногда она полностью погружается, как она говорит, в «фантастический реализм», вплетая магию в реальность.

Виктория Самойловна Токарева живёт и продолжает работать в Москве. Её работы переведены на английский, немецкий и датский языки и доступны в нескольких сборниках, среди которых «Талисман и другие рассказы»; автор перевода на английский язык — Росамунд Бартлетт (Rosamund Bartlett), на немецкий — Моника Танцшнер (Monika Tantzschner), на датский язык — Ян Хансен (Jan Hansen).

___________________________________________________________________________________________

Фото: Википедия

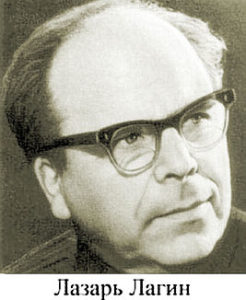

Лазарь Иосифович Лагин (настоящая фамилия — Гинзбург; 1903—1979) — советский писатель и поэт, ведущий представитель советской сатирической, фантастической и детской литературы. Псевдоним Лагин — сокращение от Лазарь Гинзбург — имени и фамилии писателя.

Л. И. Гинзбург родился 21 ноября (4 декабря) 1903 года в Витебске, в еврейской семье. Был первым из пятерых детей Иосифа Файвелевича Гинзбурга и Ханы Лазаревны. Отец работал плотогоном. На следующий год, скопив денег, семья переехала в Минск, где отец открыл скобяную лавку.

В 1919 году 15-летний Лазарь закончил среднюю школу в Минске и получил аттестат зрелости. После окончания школы в том же году отправился добровольцем на Гражданскую войну. Занимался организацией комсомола в Белоруссии, был одним из его руководителей. Член РКП(б) с 1920 года. Член Сибирского революционного комитета.

В 1922 году начал печататься на страницах газет со стихами и заметками. О тех первых стихотворных пробах Лазарь Иосифович иронически написал в предисловии к одной из своих книг: «Говоря откровенно, у меня имеется немалая заслуга перед отечественной литературой: я вовремя и навеки перестал писать стихи».

В 1924 встретил в Ростове-на-Дону В. В. Маяковского и показал ему свои стихи. Маяковский стихи похвалил, а позже, будучи в Москве, при встречах осведомлялся, почему Лазарь не несёт ему новых своих стихов.

В 1923 году учился на отделении вокала Минской консерватории, однако оставил учебу из-за отсутствия интереса к теории музыки.

В Москве

Переехав в Москву в 1924 году, посещал литературную студию В. Я. Брюсова. Начал цикл «Обидные сказки».

В 1925 году окончил отделение политэкономии Института народного хозяйства имени К. Маркса в Москве. После чего служил в Красной армии.

Затем снова в Москве. В 1930 году Лазарь работал в газете «За индустриализацию», а его отец стал самым грамотным наборщиком «Известий». В 1930—1933 годы учился в Институте красной профессуры. В аспирантуре готовил к защите диссертацию. Из института Лагин отозван на работу в газету «Правда».

Работал в журнале «Крокодил» (который с 1932 года выпускался издательством «Правда»), с 1934 года — заместителем главного редактора.

В 1936 году вступил в Союз писателей СССР. В конце 1930-х годов Лазарь Иосифович находится в длительной командировке на острове Шпицберген.

Замысел, который родился в этот период, нашёл воплощение в повести-сказке «Старик Хоттабыч», опубликованной в 1938 году в журнале «Пионер». Повесть вышла отдельной книгой в 1940 году. Следует отличать первую редакцию повести от второй, которая увидела свет в 1955 году и где не только заменены многие эпизоды и персонажи, но и сама книга значительно выросла в объёме. На основании второй редакции Лагин написал одноимённый киносценарий (фильм поставлен в 1957 году режиссёром Г. С. Казанским).

Военные годы

В годы Великой Отечественной войны писатель работал в газете «Красный черноморец» Черноморского флота, участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска. Войну окончил в Румынии в составе Дунайской флотилии.

Послевоенные годы

В 1947 году написал на идише книгу фронтовых заметок «Мои друзья бойцы-черноморцы» (майнэ фрайнт ди шварцямише кригер: фронт нотицн)[1][2]. В годы борьбы с «безродными космополитами» принял участие в травле театроведа И. Л. Альтмана. Сохранился мемуар Бенедикта Сарнова об исключении Альтмана из партии, в котором Лазарь Лагин в 1949 году сыграл свою роль. Когда разбиралось персональное дело Альтмана, он клеймился как двурушник и буржуазный националист и обвинялся, в частности, в «семейственности» — в том, что устроил во фронтовую редакцию жену и сына (к моменту суда уже убитого). Альтман пытался оправдаться и его объяснения произвели было впечатление на публику: «Мой сослуживец, который сейчас говорил о семейственности, вместе со мной стоял на могиле моего мальчика… вместе со мной…», — сказал Альтман и замолчал. «Зал, битком набитый озверевшими, жаждущими свежей крови линчевателями, тоже молчал. И в этой наступившей вдруг на мгновение растерянной тишине как-то особенно жутко прозвучало одно короткое слово — не выкрикнутое даже, а просто произнесенное вслух. Не слишком даже громко, но отчетливо, словно бы даже по слогам: — Не-у-бе-ди-тельно… Слово это скрипучим своим голосом выговорил Лазарь Лагин, автор любимой мною в детстве книги «Старик Хоттабыч». И оно, как говорится, разбило лед молчания. Суд Линча продолжился»[3].

В послевоенный период Лагин написал ряд заметных для своего времени фантастических произведений: «Патент АВ» (1947; 1948), «Остров Разочарования» (1951), «Атавия Проксима» (1956; доп. фрагм. 1963; испр. доп. 1972 — «Трагический астероид»). К этой же линии примыкают ранний рассказ «Эликсир Сатаны» (1935) и повести «Белокурая Бестия» (1963) и «Съеденный архипелаг» (1956), вошедшие в сборник «Съеденный архипелаг» (1963). Особняком стоит сильная и острая повесть «Майор Велл Эндъю» (1962), своеобразное дополнение к «Войне миров» Г. Уэллса, посвящённая проблеме коллаборационизма. Последнее произведение Лагина — роман «Голубой человек» (1964; 1967), молодой герой которого из 1950-х годов случайно совершает путешествие во времени в Царскую Россию и там встречается с Лениным, принимает участие в революционной борьбе.

Рассказы писателя немногочисленны: предвидение будущей войны — «Без вести пропавший» (1937), образцы сатирических произведений — «Вспышка собственита в агрогородке Егоровке» (1961), «Полианализатор Ирвинга Брюса» (1967); ряд рассказов составил сборник «Обидные сказки» (1959).

Л. И. Лагин умер 16 июня 1979 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Лазарю Лагину посвящена повесть «В стране вечных каникул» Анатолия Алексина.

________________________________________________________________________________________

Фото: Сноб

Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия — Зальцман; род. 3 ноября 1924, Баку) — русский писатель, драматург, сценарист.

Очень рано начал сочинять стихи. В 1934 году были опубликованы его детские произведения, получившие благосклонную оценку М. Горького. Окончил Азербайджанский университет им. С. М. Кирова (1946), затем московский Литературный институт им. М. Горького (1947). В 1948 году переселился в Москву. Член КПСС с 1952 года.

В 1949 году в московском Малом театре была поставлена первая пьеса Зорина — «Молодость». В дальнейшем его новые пьесы появляются почти ежегодно, по некоторым из них снимаются фильмы. Один из самых популярных в СССР, затем и в России фильмов по пьесе Зорина — «Покровские ворота».

____________________________________________________________________________________________

Фото: Википедия

Александр Абрамович Кабаков (род. 22 октября 1943, Новосибирск) — русский писатель и публицист, журналист, колумнист.

Александр Кабаков родился в эвакуации в Новосибирске в семье Абрама Яковлевича и Фриды Исааковны Кабаковых. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета. После окончания университета работал инженером в ракетном конструкторском бюро Янгеля на Южмаше.

С 1972 года начал работать журналистом в газете «Гудок». Здесь он принял на первое место работы Леонида Милославского, который представился рабочим станции Москва-Сортировочная[1].

С 1988 года работал в еженедельной газете «Московские новости» обозревателем, затем заместителем главного редактора и ответственным секретарем. Повесть-антиутопия «Невозвращенец» принесла ему популярность.

С 15 сентября 1999 года выходит на работу в издательский дом «Коммерсант» на должность специального корреспондента и заведующего отделом[1].

В этот же период Александр Кабаков является обозревателем «Столичной вечерней газеты» и заместителем главного редактора журнала «Новый очевидец».

В настоящее время — главный редактор журнала «Саквояж СВ», публикуется в периодической печати как публицист и колумнист.

Александр Кабаков — председатель жюри премии «Русский Букер-2006».

По произведениям Александра Кабакова сняты фильмы «Десять лет без права переписки» (режиссёр В.Наумов, 1990) и «Невозвращенец» (режиссёр С. Снежкин, 1991).

Книги Кабакова изданы во многих странах мира, в том числе в США, Франции, Германии, Италии, Испании, во всех скандинавских странах, Японии и Китае.

В 2011 году Александр Кабаков в соавторстве с Евгением Поповым издал книгу воспоминаний «Аксёнов». Авторов крайне волнует вопрос «писательской судьбы», относящийся к хитросплетениям биографии, рождению большой Личности. Сверхзадача книги — противостоять искажению фактов в угоду той или иной конъюнктуре.[2]

3-4 октября 2014 года Александр Абрамович принял участие в театрализованных онлайн-чтениях «Каренина. Живое издание»

_________________________________________________________________________________________

КОВАЛЬ (Ковалерчик) Леонид Иосифович

Родился 5 февраля 1926 года в г. Бобруйске. 26 июня семья бежала из оккупированного города. В 1944 году Леонид Коваль добровольно ушел на фронт. После войны в 1952 году закончил филологический факультет Белорусского государственного университета. С 1959 года жил в Юрмале. Главная тема его творчества – катастрофа европейского еврейства, родной Бобруйск, его история. Поражает разносторонность и многожанровость писательского труда Леонида Иосифовича.

Трилогия романов Л. Коваля — «Корни дикой груши», «Стон», «Прозрение». Автор глубоко чувствует и знает вкус, цвет и запах фактически погибшей идишистской культуры, старается реанимировать ее неповторимые ценности, ибо только на языке идиш еще сохранены фольклор и народные песни евреев, в которых смех сквозь слезы и слезы сквозь смех. На этом языке в XIX веке писали классики еврейской литературы Шолом Алейхем и Менделе Мойхер Сфорим.

Леонид Коваль является автором текстов 20 песен диска на идиш, музыку к которым написал известный композитор Анатолий Хвойницкий.

Леонид Иосифович не приемлет национального чванства. По мнению писателя, есть в мире две нации: нация Бога и нация безбожников – мракобесов. Все зло мира — результат безбожия. В своих философских работах «Часы любви» и «Антисемитизм есть потому, что нет евреев» писатель создает уникальную модель мироустройства, где у власти окажутся мудрецы, бескорыстные умы, заботящиеся о благе каждого человека.

Среди многочисленных художественных произведений Л. Коваля следует назвать пьесу «Покаяние», поставленную в Рижском театре Русской драмы, либретто оперы «Мириам», музыку к которой написал талантливый композитор из Чехии Вячеслав Гроховский. Леонид Коваль — автор либретто Реквиема «Колокола Холокоста», сценария фильма «Еврейская улица», повестей «Спасенная», «Восставший узник», «Заложник гестапо». Им же написана книга стихов «Вечерний город детства».

Леонид Коваль — мастер художественно-философской публицистики и документалистики. Трилогия этого жанра — две «Книги спасения» и «Книга спасителей», не имеет аналога в мировой литературе. 1500 страниц трехтомника — уникальное глубокое философское и трагическое свидетельство событий, связанных с гитлеровским решением еврейского вопроса.

В «Книге спасителей» собраны сотни имен Праведников среди народов мира, людей, которые в годы геноцида, рискуя своей жизнью, спасали обреченных на смерть. Первым двум книгам трехтомника предпослана такая мысль автора: «Холокост — наконечник на выструганной веками стреле антисемитизма». Философский смысл «Книги спасителей»: «После Холокоста мир должен был исчезнуть, но его спасли Праведники».

Имя Леонида Коваля занесено в российско-израильскую энциклопедию, в белорусскую энциклопедию «Память». В 2001 году он получил награду Американской ассоциации узников гетто. В 2002 году за свою литературную деятельность Леонид Иосифович был награжден золотой медалью Европейского общества Франца Кафки. В 2003 году — номинирован на Нобелевскую премию.

Леонид Коваль — известный общественный деятель. Он был одним из организаторов Латвийской Ассоциации еврейской культуры (1988г.), организатором и руководителем первого в СССР общества узников гетто (1989г.), организатором и первым президентом еврейской общины Юрмалы (1992г.), возглавлял Международное общество истории гетто и геноцида евреев.

В 2006 году вышел в свет двухтомник воспоминаний Леонида Коваля — «Дневник свидетеля».

__________________________________________________________________________________________

Фото: Википедия

Юрий Иосифович Коваль (9 февраля 1938, Москва — 2 августа 1995, там же) — советский и российский детский писатель и поэт, а также сценарист мультфильмов и фильмов для детей, художник и скульптор, автор и исполнитель песен.

Юрий Коваль — один из самых известных и любимых детских писателей СССР и России, его книги многократно переиздавались и переиздаются. За свои произведения он был удостоен премии Всесоюзного конкурса на лучшее произведение для детей (1971), почётного диплома им. А. П. Гайдара (1983), «Андерсеновского диплома» — почётного диплома Международного совета по детской и юношеской литературе (1986), премии Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу (1987), премии «Странник» Международного конгресса писателей-фантастов (1996, посмертно). Книги Юрия Коваля переведены на несколько европейских языков, на китайский и японский. По многим его произведениям сняты и продолжают сниматься художественные фильмы и мультфильмы.

В 2008 редакция журнала «Мурзилка» учредила ежегодную премию имени Юрия Коваля за лучшее литературное произведение для детей (её итоги будут подводиться в день рождения писателя).

Юрий Коваль — младший брат историка и политолога Бориса Коваля.[3]

___________________________________________________________________________________

Фото: Википедия

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Шалвович Чхартишвили, груз. გრიგოლ შალვას ძე ჩხარტიშვილი; род. 20 мая 1956 года, Зестафони, Грузинская ССР, СССР) — русский писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.[2]

Григорий Чхартишвили родился в семье офицера-артиллериста, участника Великой Отечественной войны Шалвы Ноевича Чхартишвили (1919—1997) и учительницы русского языка и литературы Берты Исааковны Бразинской (1921—2007)[3]. В 1958 году семья переехала в Москву. В 1973 году окончил школу № 36 с углубленным изучением английского языка, а в 1978 году — историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки (МГУ). Занимался литературным переводом с японского и английского языков, в его переводе изданы японские авторы Мисима Юкио, Кэндзи Маруяма, Ясуси Иноуэ, Масахико Симада, Кобо Абэ, Синъити Хоси, Такэси Кайко, Сёхэй Оока, а также представители американской и английской литературы (Т. Корагессан Бойл, Малкольм Брэдбери, Питер Устинов и др.).

Работал заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература» (1994—2000), главный редактор 20-томной «Антологии японской литературы», председатель правления мегапроекта «Пушкинская библиотека» (Фонд Сороса). С 1998 года пишет художественную прозу под псевдонимом «Б. Акунин». Расшифровка «Б» как «Борис» появилась через несколько лет, когда у писателя стали часто брать интервью. Японское слово «акунин» (яп. 悪人), по словам одного из литературных героев Чхартишвили (в романе «Алмазная колесница»), переводится как «негодяй, злодей», но исполинских масштабов, другими словами, выдающаяся личность, стоящая на стороне зла. Критические и документальные работы публикует под своим настоящим именем.

Помимо принёсших ему известность романов и повестей из серии «Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), Акунин создал серии «Провинциальный детектив» («Приключения сестры Пелагии»), «Приключения магистра», «Жанры» и был составителем серии «Лекарство от скуки». В 2000 году Акунин был номинирован на премию «Букер — Smirnoff» за роман «Коронация, или Последний из Романов», однако не попал в число финалистов. При этом в том же году был номинирован и стал лауреатом премии «Антибукер» с «Коронацией». В 2003 году роман «Азазель» попал в шорт-лист Британской Ассоциации писателей-криминалистов в разделе «Золотой кинжал».

Женат. Первая жена — японка, с которой Акунин прожил несколько лет. Вторая жена, Эрика Эрнестовна, — корректор и переводчик[4]. Детей нет. С 2014 года работает и проживает во Франции, регион Бретань[5].

______________________________________________________________________________________

Фото: Википедия

Михаил Иосифович Веллер (род. 20 мая 1948, Каменец-Подольский, Украинская ССР) — русский писатель.

Член Российского ПЕН-Центра, International Big History Association, Российского философского общества.

Родился 20 мая 1948 года в еврейской[1] семье в Каменце-Подольском, откуда происходила его мать и где жила её семья[2]. Когда ему было два года, отца, выпускника Военно-медицинской академии, перевели в Забайкальский край под станцию Туринская Забайкальской железной дороги, где он в звании майора служил полковым врачом-офтальмологом. Мать (выпускница Черновицкого медицинского института) и дед со стороны матери — также были врачами. Семья отца жила в Санкт-Петербурге в нескольких поколениях[3]. И. А. Веллер, будучи заведующим офтальмологической службой Могилёвской областной психиатрической больницы[4], впервые в офтальмологической практике использовал местную баротерапию при различных заболеваниях роговицы и радужной оболочки (1971)[5][6][7], составил методические рекомендации Министерства здравоохранения БССР «Побочное действие психотропных препаратов на орган зрения» (1979)[8], опубликовал другие научные труды в этой области[9].

До шестнадцати лет постоянно менял школы в связи с переездами семьи по гарнизонам Дальнего Востока и Сибири. В 1966 году заканчивает школу № 3 в Могилёве с золотой медалью и поступает на отделение русской филологии филологического факультета Ленинградского университета. Становится комсоргом курса и секретарём бюро комсомола университета.

Летом 1969 года на спор, без денег добирается за месяц из Ленинграда до Камчатки, используя все виды транспорта, и обманом получает пропуск для въезда в «пограничную зону».

В 1970 году уходит в академический отпуск. Весной уезжает в Среднюю Азию, где бродяжничает до осени. Осенью переезжает в Калининград и сдаёт экстерном ускоренный курс матроса второго класса. Уходит в рейс на траулере рыболовецкого флота.

В 1971 году восстанавливается в университете, работает старшим пионервожатым в школе. В университетской стенной газете впервые помещается его рассказ.

В 1972 году защищает диплом по теме «Типы композиции современного русского советского рассказа».

Работа

После окончания университета был призван в армию, до полугода служит офицером в артиллерии — был комиссован[10]. В 1972—1973 годах работает по распределению в Ленинградской области воспитателем группы продлённого дня начальной школы и учителем русского языка и литературы в сельской восьмилетней школе. Уволен по собственному желанию.

Устраивается рабочим-бетонщиком цеха сборных конструкций ЖБК-4 в Ленинграде. В качестве вальщика леса и землекопа выезжает летом 1973 года с бригадой «шабашников» на Кольский полуостров и Терский берег Белого моря.

В 1974 году работает в Государственном музее истории религии и атеизма (Казанском соборе) младшим научным сотрудником, экскурсоводом, столяром, снабженцем и заместителем директора по административно-хозяйственной части.

В 1975 году — корреспондент заводской газеты Ленинградского обувного объединения «Скороход» «Скороходовский рабочий», и. о. завотделом культуры, и. о. завотделом информации. Первые публикации рассказов в «официальной прессе».

С мая по октябрь 1976 года — перегонщик импортного скота из Монголии в Бийск по Алтайским горам. По упоминаниям в текстах, вспоминал это время как лучшее в своей жизни.

В 1982 году работает охотником-промысловиком в госпромхозе «Таймырский» в районе низовий реки Пясины.

Летом 1985 года работает в археологической экспедиции в Ольвии и на острове Березань, осенью и зимой — рабочий-кровельщик.

С 2006 по 2014 год вёл еженедельную передачу на Радио России «Поговорим с Михаилом Веллером».

C 18 октября 2015 года по настоящее время (октябрь 2016 года) ведёт авторскую передачу «Подумать только» на радио «Эхо Москвы».[11]

Творчество

Вернувшись осенью 1976 года в Ленинград, переключается на литературную работу, первые рассказы отклоняются всеми редакциями.

Осенью 1977 года вступает в семинар молодых ленинградских фантастов под руководством Бориса Стругацкого.

В 1978 году появляются первые публикации коротких юмористических рассказов в ленинградских газетах. Подрабатывает литературной обработкой военных мемуаров при издательстве «Лениздат» и написанием рецензий для журнала «Нева».

Осенью 1979 года переезжает в Таллин (Эстонская ССР), устраивается на работу в республиканскую газету «Молодёжь Эстонии». В 1980 году увольняется из газеты и вступает в «профсоюзную группу» при Союзе писателей Эстонии. Появляются первые публикации в журналах «Таллин», «Литературная Армения», «Урал». С лета по осень путешествует на грузовом судне из Ленинграда в Баку, публикуя репортажи с пути в газете «Водный транспорт».

В 1981 году пишет рассказ «Линия отсчета», где впервые оформляет основы своей философии.

В 1983 году выходит первый сборник рассказов «Хочу быть дворником», на Московской международной книжной выставке-ярмарке права на книгу продаются за рубеж. В 1984 году книга переводится на эстонский, армянский, бурятский языки, отдельные рассказы издаются во Франции, Италии, Голландии, Болгарии, Польше.

Получает рекомендации для вступления в Союз писателей СССР от Бориса Стругацкого и Булата Окуджавы.

В 1988 году в журнале «Аврора» опубликована повесть «Испытатели счастья», с изложением основ его философии. Выходит вторая книга рассказов «Разбиватель сердец». Происходит приём в Союз писателей СССР. Работает заведующим отделом русской литературы таллинского русскоязычного журнала «Радуга».

В 1989 году выходит в свет книга «Технология рассказа».

В 1990 году выходит книга «Рандеву со знаменитостью». Рассказ «Узкоколейка» публикуются в журнале «Нева», рассказ «Хочу в Париж» — в журнале «Звезда», рассказ «Положение во гроб» — в журнале «Огонёк». По рассказу «А вот те шиш» поставлен художественный фильм на Мосфильмовской студии «Дебют». Основатель и главный редактор первого в СССР еврейского культурного журнала «Иерихон». В октябре-ноябре читает лекции по русской прозе в университетах Милана и Турина.

В 1991 году в Ленинграде под маркой эстонского издательства «Периодика» выходит первое издание романа «Приключения майора Звягина».

В 1993 году тиражом 500 экземпляров Эстонским фондом культуры издаётся в Таллине книга новелл «Легенды Невского проспекта». В этой книге, стилизованной под «городской фольклор», наряду с вымышленными героями автор изображает и реальных персонажей, приписывая им порой вымышленные истории, но читатели воспринимают эту выдумку как правду и смеются над тем, чего не было, но могло быть в соответствии с духом времени.

Топ-десятку «Книжного обозрения» 1994 года возглавляет очередное стотысячное издание «Приключений майора Звягина». Читает лекции по современной русской прозе в университете города Оденсе (Дания).

В 1995 году петербургским издательством «Лань» массовыми дешёвыми изданиями выпускается книга «Легенды Невского проспекта». Следуют переиздания всех книг в «Лани», издательствах «Вагриус» (Москва), «Нева» (Санкт-Петербург), «Фолио» (Харьков).

С сентября 1996 года по февраль 1997 года полгода проводит с семьей в Израиле. В ноябре выходит новый роман «Самовар» в иерусалимском издательстве «Миры». Читает лекции по современной русской прозе в Иерусалимском университете. Весной 1997 года возвращается в Эстонию.

В 1998 году выходит восьмисотстраничная философская «всеобщая теория всего» «Всё о жизни», с изложением теории энергоэволюционизма.

Поездка по США в 1999 году с выступлениями перед читателями в Нью-Йорке, Бостоне, Кливленде, Чикаго. Выходит книга рассказов «Памятник Дантесу».

В 2000 году выходит роман «Гонец из Пизы» («Ноль часов»). Переезд в Москву.

По заявлению самого́ Веллера, репортёры НТВ считают именно его автором крылатого выражения «лихие 90-е», которое было впервые упомянуто в «Кассандре»[12].

В 2001 году написана «Кассандра» — следующая итерация философии Веллера, написанная тезисно и местами даже академически. Появляется и название философской модели: «энерговитализм». Но уже через два года выходит сборник «Б. Вавилонская», где в рассказе «Белый ослик» оно корректируется на «энергоэволюционизм». Там же автор приводит отличительные признаки своей модели.

6 февраля 2008 года решением президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса Михаил Веллер был награждён орденом Белой звезды 4 класса[13]. Орден был вручён 18 декабря 2008 года на неофициальной встрече в посольстве Эстонии в Москве[14].

В 2009 году вышла в свет книга «Легенды Арбата», в 2010 году — социологический трактат «Человек в системе», в 2011 году — «Мишахерезада».

В 2014 году была опубликована книга «Любовь и страсть» — обзор шедевров мировой литературы, посвящённых любви[15].

Живёт в Москве[16][17][18].

________________________________________________________________________________________

Иллюстрация:

звезда на Голливудской аллее славы. Калифорния, США

PressFoto

Подготовил проф. А.Забутый.