Однажды я обнаружил в Интернете любопытный шутливый перевод этого знаменитого стихотворения, сделанный Даниэлем Коганом с таким предисловием:

«Это, собственно, мой самый первый перевод, если его вообще можно назвать переводом. Выполнен около 15 лет назад. Я тогда как раз начал учить немецкий. Для совсем не знающих этот язык поясняю: «Fichtenbaum» — это по-немецки «сосна», причём, слово это мужского рода. Так что Михаил Юрьевич со своей «Сосной» изрядно опростоволосился. Вот я и решил ему помочь.

Стоит Фихтенбаум печален

На северной дикой вершине.

Он молод, красив и нахален,

А что ещё нужно мужчине?

Он грезит о Пальме прекрасной

Под бешеным солнцем Синая,

Что так же печально и страстно

На север глядит, увядая.

Именно так я прочёл Гейне, именно так я и понял это стихотворение. Вот это самое моё прочтение я и перевёл — по-моему, получилось забавно. Более-менее логично. Видите, по крайней мере, до вас я смог донести это своё понимание, значит — не зря старался. Что имел ввиду Гейне — трудно сказать, но, по-моему, примерно то же самое, что и я. А вот что имел ввиду Лермонтов — до сих пор не понимаю. Почему сосна мечтает о пальме? О сексуальных меньшевиках у Гейне речь вроде не шла.

Далее. Где, собственно, растёт Пальма? У Гейне — в стране под названием Morgenland. Это слово переводится с немецкого однозначно: Ближний Восток. Ближний, понимаете ли, а вовсе не дальний, никакая не Страна Восходящего Солнца, как у Лермонтова. А куда, по-вашему, должен был стремиться человек с фамилией Фихтенбаум и с такой родословной, как у Гейне, о какой стране должен он мечтать? Не о Японии же, как Лермонтов.

А как вам этот пассаж: «И дремлет качаясь, и снегом сыпучим одета как ризой она»? Извините, одно из трёх: либо сосна дремлет не качаясь, либо снег не сыпучий, а липучий, либо она таки не одета снегом как ризой.

Нет, что ни говорите, а Лермонтов был таки никудышный переводчик. Или, скажем так, этот перевод у него не получился.

Собственно, Лермонтову просто не надо было ничего переводить, поскольку давным-давно существует великолепный народный перевод этого стихотворения — песня «Что стоишь качаясь, тонкая рябина».

Как известно, в каждой шутке есть доля истины. Попробуем разобраться в этом вопросе. Именно Генриху Гейне принадлежит афоризм о том, что

Чьи б переводы ни прочли вы,

Они – подобие жены:

Коли верны, то некрасивы,

Коли красивы – неверны.

(Перевод мой — М.К.)

Для начала вспомним биографию Г. Гейне.

ГЕ́ЙНЕ Генрих (первоначально Хаим, также Гарри; Heine, Christian Johann Heinrich; 1797, Дюссельдорф, – 1856, Париж), немецкий поэт, прозаик, публицист. Рос в семье, проникнутой свободомыслием и деизмом, но соблюдавшей еврейские традиции, и в городе, где действовали законы о равноправии евреев, принятые в ходе Великой французской революции. Отец Гейне Самсон (1764–1828), неудачливый купец, мало влиял на воспитание детей, которым руководила их мать, образованная и властная Бетти (Пейра, урожденная ван Гельдерн; 1771–1859). Она забрала Гейне из частной еврейской школы и определила в школу при монастыре францисканцев, а в 1808 г. — в французский лицей. С бесправием евреев Гейне впервые столкнулся во Франкфурте, куда в 1815 г. его отправил отец, пытаясь приобщить к коммерческой деятельности. В 1821 г. поэт издал первый сборник лирики. Тогда же стал членом Общества культуры и науки евреев (основано в 1819 г. Э. Гансом /1798–1839/, Л. Цунцем и другими), которое преследовало просветительские и реформистские цели. Однако в путевых заметках о Польше в 1822 г. Гейне утверждал, что ортодоксальные евреи Восточной Европы более достойны уважения, чем их увлеченные реформизмом западные соплеменники. В эти годы он начал писать повесть «Бахарахский раввин» (окончил в 1840 г.) о жизни еврейской общины в 13 в., борющейся с кровавым наветом.

В 1825 г. Гейне принял лютеранство в надежде получить доступ к государственной или университетской службе. Отступничество стало для Гейне на всю жизнь источником угрызений совести и огорчений; сразу после крещения он писал: «Желаю всем ренегатам настроения, подобного моему». Став христианином, Гейне продолжал оставаться для немецких властей прежде всего радикалом и к занятию какой-либо должности так и не был допущен.

В памфлете «Людвиг Бёрне» (1840) Гейне обличает ограниченность взглядов вождя Молодой Германии (что стало причиной разрыва большей части ее представителей с поэтом). В эти годы окончательно формируется характерная для Гейне антитеза «эллинов» и «назареян», художественное обобщение сил, противоборствующих, по мнению поэта, в мировой истории. Ярый враг всяких догм, религиозных и партийных, Гейне относит к «назарейству» иудаизм и христианство, политическое сектантство и уравнительские идеалы, а свое непредвзятое и широкое восприятие жизни приписывает «эллинству», присущему его натуре. Вместе с тем Гейне признает важную историческую роль иудаизма в выработке принципов справедливости и свободы. Он утверждает: «Греки — лишь красивые юноши. Евреи же всегда были мужи, могучие, непреклонные…».

Гейне противоречив не только в этом. Он защитник обездоленных, «вооруженный барабанщик революции» — и аристократ духа, эстетически оценивающий жизнь и избегающий соприкосновения с грубой повседневностью; он приверженец социалистических учений и революционных движений — и мыслитель, провидящий в победе коммунизма «неволю всей нашей новой цивилизации» и гибель после революции лучших из ее участников-евреев. Столь же сложно отношение Гейне к иудаизму и к своему еврейству. Убежденный атеист, затем пантеист, он ненавидел всякую религию, отвергал иудаизм, в особенности за то, что из недр его вышло христианство, к которому поэт относился с отвращением. Но полны гордости его афоризмы: «Библия — это портативное отечество еврея»; «Евреи сделаны из того теста, из которого делают богов». Гейне также писал: «Если бы гордость происхождением подобала воину революции и не противоречила моим демократическим убеждениям, я гордился бы тем, что предки мои происходили из благородного дома Израиля…» Свою борьбу он своеобразно связывал с судьбой евреев: «Меня одновременно преследуют христиане и евреи; последние злы на меня за то, что я не вступаю в бой за их равноправие в Бадене, Нассау и других дырах. О, близорукие! Лишь у ворот Рима можно защищать Карфаген». Дамасское дело побудило Гейне прямо выступить в защиту прав евреев. В «Лютеции» (1840–47) он разоблачает французские интриги в Сирии и осуждает евреев Франции за безразличие к судьбе своих собратьев. А к концу жизни признает в Моисее «великого художника», который «не из базальта или гранита, как египтяне, а из людей сооружал пирамиды, возводил обелиски; он взял убогий росток и создал из него…

еликий, вечный, святой народ… способный служить прототипом всему человечеству…» В 1848 г. тяжелая болезнь приковала Гейне к постели — «матрацной могиле». Но творческий дух его не был сломлен. В эти годы он от адогматичного пантеизма обращается к вере в «действительного личного Бога, сущего вне природы и духа человеческого». И хотя пишет он об этом с усмешкой, равно как и о своем переходе из «эллинства» в «назарейство» («Признания», 1853–54), эти перемены отражают не только огорчение Гейне малыми плодами революций, но и его поиски более прочной духовной опоры. Среди стихов этих лет непривычной для Гейне серьезностью и теплотой тона выделяются «Еврейские мелодии» (название заимствовано у Байрона). Этот цикл стихотворений, вошедший в книгу «Романсеро» (1851), включает, наряду с трагикомическим «Диспутом», такие глубоко лиричные произведения, как «Принцесса Шаббат» и «Иехуда бен Халеви», в которых еврейство воспевается как высокое благо и источник нравственной силы. В одном из стихотворений Гейне с горечью пишет о том, что в день его смерти не прозвучит каддиш.

Еврейство Гейне, которое он всегда остро ощущал, может служить объяснением многих черт его творчества. Его скепсис открывал путь смелой мысли и независимому суждению; нигилистическое отрицание общепризнанных ценностей и язвительный сарказм разрушали расхожие представления. Проникнув, как никто из современников, в самую суть немецкой общественной, политической, духовной жизни, искренне болея за судьбу Германии, Гейне все же воспринимал немецкие события с позиций универсального гуманизма и мерил их общечеловеческой мерой. Это, возможно, одна из причин огромного влияния его творчества на мировую поэзию, тогда как собственно немецкая литература усвоила главным образом открытия Гейне в области формы. И хотя некоторые его стихи стали народными песнями («Лорелея» и другие), его произведения меньше всего представляют собой воплощение немецкого национального характера или духа. Это понимали антисемиты всех времен: от поэта-либерала А. фон Платена, называвшего Гейне «этот еврейчик», до нацистов, изымавших из библиотек и сжигавших книги Гейне, чтобы вытравить даже воспоминание о нем. Все они видели в нем прежде всего еврея, а уж затем поэта.

Ниже — мнение ученых об интересующем нас стихотворении.

Из статьи академика Щербы Л.В. «Опыты лингвистического толкования стихотворений. «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом» (Советское языкознание, Т II, Ленинградский научно-исслед. институт языкознания, 1936).

…Лермонтовское стихотворение, поставленное в подзаголовке, выбрано мною потому, что оно является переводом стихотворения Heine «Ein Fichtenbaum stellt einsam». Благодаря наличию термина для сравнения выразительные средства обоих языков обнаруживаются таким образом гораздо легче, что и подтверждает другую мою, тоже неоднократно высказывавшуюся мысль о значении знания иностранных языков для лучшего понимания родного. Только, конечно, не интуитивного знания, получавшегося от гувернанток, а сознательного знания, получающегося в результате упорного чтения текстов под руководством опытного и умного преподавателя.

Дюшен называет перевод Лермонтова точным, и, действительно, он может быть назван с формальной точки зрения довольно точным. В дальнейшем, путем подробного лингвистического анализа, я постараюсь показать, что лермонтовское стихотворение является хотя и прекрасной, но совершенно самостоятельной пьесой, очень далекой от своего quasi-оригинала.

| Ein Fichtenbaum steht einsam Im Norden auf kahler Höh! Ihn schläfert, mit weisser Decke Umhüllen ihn Eis und Schnee. Er träumt von einer Palme, Die fern im Morgenland Einsam und schwelgend trauert Auf brennender Felsenwand. |

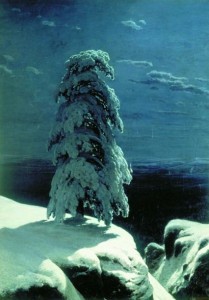

На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она. И снится ей сон, что в пустыне далекой, В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растет. |

Далее, по-русски, в противоположность немецкому, обстоятельственные слова на севере диком вынесены вперед, благодаря чему получается вместо сдержанного делового тона немецкого оригинала тон эпический, тон благодушного рассказа.

В лексическом отношении ничего существенного нельзя возразить против лермонтовского перевода. Прибавка эпитета дикий вполне приемлема, так как раскрывает слово север именно с нужной стороны, подчеркивая одиночество. Передача auf kahler Höh через на голой вершине вполне законна, вопреки Дюшену , который думал, что надо перевести на лысой вершине. Ведь мы говорим голый череп, голое дерево, голые скалы, голая местность и т. д), Steht einsam было бы, может быть, лучше и точнее перевести стоит одинокая или стоит в одиночестве, чтобы больше подчеркнуть формальный характер глагола stehen и выдвинуть идею одиночества как основной признак; однако и лермонтовский перевод все же никак не искажает оригинала.

И дремлет качаясь, как перевод ihn schläfert на первый взгляд, тоже не является чересчур большим отступлением, ибо качаясь вводится естественными ассоциациями с дремлет: что же касается материальной стороны образа, то auf kahler Höh предположить ветер более чем естественно. Дремлет вместо дословно ей спится не придает состоянию чересчур активного характера, так как самое понятие «дремлет» лишено этой активности. Однако все же в русском тексте исчезает идея внешних сил, обусловливающих сонливость, сил, на которые указывает немецкая безличная форма; и это в связи с прибавкой слова качаясь, направляющего мысль на образ баюкания, сладостной дремоты, чего уже в оригинале абсолютно нет: ihn schläfert лучше было бы перевести его морит сон, причем этот сон вовсе не обязательно сладкий. Любопытно отметить, что Тютчев еще более, чем Лермонтов, развил идею сладкого сна и идею ветра (эту последнюю не без некоторого внутреннего противоречия, на что указал еще Шаров):

И сладко заснул он в инистой мгле,

И сон его вьюга лелеет.

Зато Фет был сдержаннее и ближе к оригиналу:

Он дремлет сурово покрытый

И снежным и льдяным покровом.

Также и Овсянико-Куликовский:

И дремлет, и белым покровом

Одели ее снег и лед.

Любопытно отметить и то, что в обоих известных черновых набросках интересующего нас стихотворения фигурирует слово качаясь: очевидно, оно очень подходило к идее Лермонтова .

Следующая фраза представляет собой едва ли не центральное место для понимания немецкого стихотворения, место, которое Лермонтов коренным образом изменил в связи со своими умонастроениями. По-немецки покров (Decke) сосны образуют лед и снег; по-русски – снег сыпучий. Очевидно, что первое сковывает, а второе лежит мягко и может лишь содействовать впечатлению волшебной сказки, вводимому словами и дремлет качаясь и усугубляемому сверкающей очевидно на солнце ризой, в которую превратилось Decke . Лермонтова не смущают ни ветер, который предполагается его же вставкой слова качаясь и от которого снег должен был бы облетать, ни сосна, на которой сыпучий снег никак не держится, – ему нужен красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию немецкого оригинала, и он рисует всем нам знакомый восхитительный, хотя и несколько меланхоличный, облик ели, густо обсыпанной легким снегом, который сверкает на солнце.

Что для Гейне образы Eis und Schnee были более важны, чем weisse Decke, явствует из порядка слов, из того, что грамматическое подлежащее Eis und Schnee он сделал психологическим сказуемым : «белым покровом облегают ее лед и снег» звучит точный, более или менее угаданный Фетом и Овсянико-Куликовским перевод, который показывает недвусмысленно, что Fichtenbaum находится не только в одиночестве, но и в суровом заточении, лишаются его возможности действовать (ср. безличную форму – ihn schläfert).

Во второй строфе почти все известные мне переводчики понимают er träumt как «ей снится» или «видится во сне» (только Майков переводит дремлет и видит), т. е. переводят личную конструкцию – безличной и не хотят понимать träumen как «мечтать». Между тем наличие этого значения в немецком несомненно. При этом надо отметить, что значение это выражается исключительно личной формой, тогда как значение «сниться» может выражаться и лично и безлично. Я полагаю, что личное употребление глагола träumen в смысле «видеть во сне», а в связи с этим и самое значение «мечтать» развились не без влияния французского rêver: и то и другое, по-видимому, датируется XVIII в. Во французском rêver tr между значением «voit en rêve pendant le sommeil» и значением «imaginer comme dans un rêve» нет такой пропасти, как в русском между «видеть во сне» и «мечтать». Я полагаю, что ее нет и в немецком и что поэтому личное träumen, в противоположность безличному, не всегда можно переводить видеть во сне; оно имеет на самом деле более общее недифференцированное значение «мечтать, воображать (во сне или наяву) », реализуясь по-разному, в зависимости от контекста. В данном случае ввиду ihn schläfert предшествующей строфы er träumt, по-видимому, реализуется в смысле «мечтает в полусне, в забытье» или «грезит», как и переводит Шаров.

Во всяком случае перевод снится ей своей безличной формой, подчеркивающей независимость действия от личной воли, является неправильным и искажает образ Гейне в том же направлении, в каком он искажен заменой Fichtenbaum сосной, т. е. лишая его волевой направленности. Это продолжается и дальше тем, что точное указание оригинала на непосредственный объект мечтаний (von einer Palme) заменено длинным придаточным предложением о нахождении где-то «прекрасной пальмы». Точнее было бы в данном случае, если не правильное он мечтает об одной пальме, то по крайней мере ей снится одна пальма, почти как и находим в одном из черновых вариантов, но от чего Лермонтов, по-видимому, сознательно отступил в окончательной редакции.

Fern переведено в пустыне далекой. Так как пальма вообще связана для нас с пустыней, и так как auf brennender Felsenwand действительно дает повод говорить о какой-то знойной грозной пустыне, то прибавка эта в общем вполне законна. Однако Лермонтов все сделал, чтобы не только обезвредить эту пустыню, но даже обратить ее на службу своей идее: он снабдил ее эпитетом далекая, превратив таким образом реальную пустыню в легендарную сказочную и желанную страну, и развил еще целым выражением в том крае, где солнца восход, выражением, которое переводит лаконичное немецкое im Morgenland и которое тоже в своем многословии напоминает сказочный стиль. Поэтому перевод в одном из черновых вариантов далекой восточной земле несомненно не только дословнее, но и точнее передает сухое и небогатое ассоциациями fern im Morgenland оригинала, хотя и в этом варианте превращение самостоятельного немецкого fern в эпитет далекая к восточной земле ослабляет впечатление. Дело в том, что немецкое наречие fern, по-видимому, не имеет того романтического ореола, не вызывает тех сладких ощущений, которые связаны с русским далекий (а может быть, и с немецким прилагательным fern). Что касается окончательной лермонтовской редакции, то она, несомненно, сделана в эпическом, сказочном тоне и, по-видимому, совершенно сознательно создает благодушное настроение.

Что в последних двух стихах trauert передано через описательное глагольное выражение грустна растет, в этом нет, конечно, решительно ничего неправильного; но грустить – плохой перевод для trauern: в русской грусти много сладости, которой вовсе нет в немецком trauern. Heyne так объясняет слово Traner: «tiefe Betrübnis um ein Unglück, niedergedrückte Gemütsstimnmng», а глагол trauern: «Trauer tragen, niedergedrückt sein». Следовательно, опять мы видим ослабление впечатления, уничтожение трагической концепции оригинала.

( продолжение следует)