Константин Северинов

Фото: Наташа Четверикова/Полит.ру

Мы публикуем стенограмму постановки ProScience Театра, которая прошла 16 ноября в Центральном Доме журналиста. С темой «Молекулярное разнообразие жизни» выступил доктор биологических наук, выдающийся молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США) и Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов. Вечер вел журналист Никита Белоголовцев.

Никита Белоголовцев:

– У нас сегодня невероятно важная история, потому что любой человек, в какой бы сфере человеческих знаний он ни работал, задумывался над вопросами, о которых мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить сегодня о происхождении всего живого, о том, как из одного живого получалось другое живое – в общем, мы сегодня будем говорить об эволюции. Говорить об этом будет выдающийся молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США) Константин Северинов. Приветствуйте первого героя нашего ProScience Театра сегодня! Для тех, кто в отличие от меня не смотрел за кулисы: даже после первых аплодисментов Константин переспросил, его ли вызывают на сцену. Как всегда, сначала несколько фактов о нашем сегодняшнем герое.

Наталья Харламова:

– Константин Викторович Северинов – выдающийся молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США) и Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН.

Константин Северинов с отличием окончил биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «биохимия». На пятом курсе университета он прошел стажировку в лаборатории Бристольского университета, после получения диплома некоторое время работал в Пущино, затем поступил в аспирантуру Института молекулярной генетики РАН и уехал в США по программе обмена молодыми учеными. Там он на протяжении двух лет работал в лаборатории Колумбийского университета.

В 1993 году Константин Северинов защитил в России кандидатскую диссертацию по специальности «молекулярная биология». Спустя два года он поступил в докторантуру Института молекулярной генетики, а в 1997 году стал профессором Института микробиологии Ваксмана в Ратгерском университете, где получил собственную лабораторию.

Последние десять лет большую часть года работает в Москве. Вернувшись, в 2006 году он защитил диссертацию на тему «Структурно-функциональные исследования взаимодействий ДНК-зависимой РНК-полимеразы бактерий с промоторами» и с 2006 года является доктором биологических наук. В настоящий момент помимо американской лаборатории он заведует и несколькими российскими: регуляции экспрессии генов мобильных элементов прокариот в Институте молекулярной генетики РАН и молекулярной генетики микроорганизмов в Институте биологии гена РАН. Они заняты исследованием микроцинов и бактериофагов, оба этих направления являются перспективной основой для создания более совершенных антибиотиков. Также он руководит лабораторией молекулярной, экологической и прикладной микробиологии в СПбГУ, которая была создана при поддержке мегагранта российского правительства.

Никита Белоголовцев:

– Константин, все верно, ничего не наврали? Тогда я задам первый уточняющий вопрос перед тем, как мы поговорим о теме нашей лекции: для непосвященного человека – довольно редкая история. Человек, имеющий собственную лабораторию в Штатах, имеющий возможность работать там круглогодично, большую часть времени работает в Москве. Почему это?

Константин Северинов:

– Я сегодня буду говорить о том, что жизнь полна случайностей и предугадать ее нельзя. Поэтому, ответить на ваш вопрос я не могу. Просто, так получилось.

Никита Белоголовцев:

– Хорошо, принимаем, спасибо за ответ. Давайте перейдем к другим случайностям, о которых мы будем говорить сегодня во время представления в ProScience Театре.

Константин Северинов:

– Можно начинать?

Никита Белоголовцев:

– Да.

Константин Северинов:

– Добрый вечер. Я хотел бы рассказать о молекулярном разнообразии жизни. И в самом начале я хотел бы показать слайд, на котором изображено то, что мне бы хотелось, чтобы вы запомнили и унесли с собой после лекции. Большую часть вещей, разных интересных деталей, запомнить не удастся, да это и не нужно. А то, что я хочу вам показать – это важно, это, в общих чертах, то, как работает жизнь. Вот тут сидят бабушки на завалинке, они друг другу передают сообщение. Начинается со слова «моток», а потом при переходе от одной бабушки к другой одна буква в слове меняется. До последней, четвертой бабушки, доходит слово «потоп» и она в ужасе срывается с места и убегает. Мы имеем дело с детской игрой в испорченный телефон. Как будет понятно из сегодняшней лекции – жизнь — это долгоиграющий испорченный телефон. С той лишь разницей, что в отличие от детского испорченного телефона те, кто кричат не то, что надо, умирают, не оставляют потомства и мы о них ничего не знаем, их и их потомков нет среди нас, ныне живущих.

Никита Белоголовцев:

– Позволю себе побыть занудой. Понятно, что задавать вопросы к метафорам – это спорное дело, но, например, человеку, который свои знания об эволюции заканчивает школьным курсом биологии, кажется, что все идет от очень простого к чему-то очень сложному. И первая бабушка должна кричать не смыслообразующее слово «моток», а нечто вроде «аэо». А уже потом из этого образуется «отэок», «тотк» и тому подобное что-то вырастает. Это проблема того, что любая метафора не полная, или в этом есть смысл?

Константин Северинов:

– В этом есть смысл. Может быть, в конце будет понятно, про что мы говорим. Тот момент, когда создавались первоначальные смыслы, мы, к сожалению, не можем отследить, не можем про него говорить. Но с тех пор как возникли генетические слова, мы можем понять, что происходило и происходит сейчас. А именно: все существующее сейчас разнообразие жизни возникло и поддерживается в результате «испорченного телефона», искаженной передачи исходных слов, или, вернее, генетических текстов.

Никита Белоголовцев:

– То есть там, где мы можем говорить о жизни, там, где у нас есть для этого научные основания, уже был смысл?

Константин Северинов:

– Да.

Никита Белоголовцев:

– Хорошо. Тогда давайте отмотаем назад в вашей личной истории, как мы сегодня будем «отматывать» и в науке. Мы всегда спрашиваем гостей, и я надеюсь, вы не будете исключением: как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь? Как случилось так – ну, за исключением цепочки случайностей, о которой мы уже говорили, – что вы стали выдающимся молекулярным биологом?

Константин Северинов:

– В детском возрасте я увлекался биологией, она мне была интересна потому, что в семье был друг, который хорошо рисовал, прекрасно рассказывал и был хорошим ученым-биологом и продолжает им быть сейчас.

Никита Белоголовцев:

– То есть это была история с раннего детства? В первом классе вы знали, что будете биологом, в пятом, в седьмом?

Константин Северинов:

– В шесть лет я считал, что буду биологом. Другой вопрос, что мое тогдашнее представление о биологии и о профессии биолога сильно отличается от того, чем это стало на самом деле.

Никита Белоголовцев:

– Тогда я предлагаю перейти к нашему первому лекционному фрагменту о разнообразии и при этом подобии различных форм жизни на Земле. Прошу вас.

Константин Северинов:

– Спасибо. Мы будем говорить о молекулярном разнообразии жизни. Все мы представляем, что такое «разнообразие». Если вы взглянете друг на друга, вы увидите, что человек, сидящий слева или справа, отличается от вас. И находящаяся в вашем мозгу система «процессинга информации» позволит вам эти отличия каким-то образом зафиксировать. Даже маленькие дети умеют это делать. Очень рано мы учимся различать треугольники, круги и квадраты, причем форма этих предметов может быть довольно сложная или скрытая, но тем не менее, наш мозг умеет их вычленять и сравнивать друг с другом, находить общности и разницы. А многие компьютеры этого делать не умеют. Что мы имеем в виду, когда говорим о разнообразии жизни? На слайде вы видите существо, которое отличается от вас больше, чем ваш сосед.

Это орангутанг. Конечно, разница очевидна, но явно есть и что-то общее с соседом. На следующем слайде – лемур, и, опять же, можно увидеть и различия, и что-то общее. Еще картинки: гепард, волк, панголин – похож еще и на шишку, хотя шишкой не является, это все-таки зверь. Кит, летучая лисица, утконос, ящерица (не знаю, как ее зовут), лягушка и морской конек.

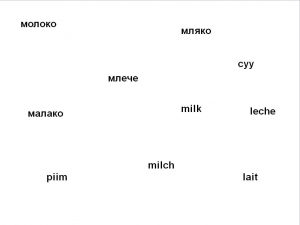

Различия между ними очевидны, но ведь есть что-то общее? И в чем же эта общность, если вы ее видите? У всех существ, которых я показал, есть пара глаз, рот… Есть и другие общие структуры и мы можем их вычленить. А раз есть что-то общее, то можно задаться вопросом: почему многие живые существа, населяющие Землю, похожи, в чем причина этой общности? Исторически это очень важный вопрос, не только для науки, но и для мировоззрения. Стандартный ответ на этот вопрос был таким: эти существа похожи друг на друга потому, что они были созданы по единому плану. Можно считать, что Создатель создавал их по своему подобию, правда тогда получается, что Создатель был хотя бы чуть-чуть, но похож на лягушку. Эта гипотеза, безусловно, имеет право на существование. Но есть и другое объяснение, и перед тем, как предложить его, я предлагаю задуматься над другим вопросом: почему многие языки, на которых говорят люди, похожи? Конечно, когда вы начинаете изучать новый язык, вы думаете, что он очень отличается от вашего родного языка. Но на самом деле это не совсем так. Вот тут на слайде некоторое количество слов – они соответствуют нашему слову «молоко».

И вы видите, что среди этих слов из различных языков есть очень похожие на русское слово, а есть и совсем непохожие. Например, по-фински молоко — это «piim», а по монгольски – «суу». Возникает вопрос: почему некоторые из этих слов похожи друг на друга? Кажущееся разумным объяснение показано на следующем слайде.

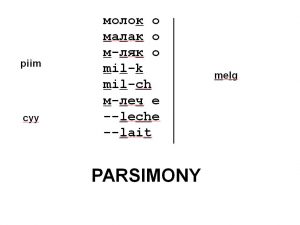

А именно: они (слова) похожи, потому, что происходят от общего корня. Украинский и русский языки похожи друг на друга потому, что когда-то они были одним целым, у них общий предок. Недаром наши народы считаются братскими. Как найти общий корень языков? Процедура показана здесь. Вот написано слово «молоко» русского языка, а дальше мы берем слова с таким же смыслом из других языков и начинаем их сравнивать. Мы увидим, что различия возникают на основании определенных правил, например, какие-то гласные могут выпадать. Иногда буква «к» может заменяться на букву «ч». Но в целом ряд слов в нашем списке, безусловно, похожи друг на друга, у них есть что-то общее. И все эти подобные друг другу слова, безусловно, отличается от слова «piim» или «суу». Мы можем предположить, что похожесть, в тех случаях, когда ее удается обнаружить, связана с общностью происхождения, наличием единого корня. Этого корневого древнего языка сейчас нет, нет и его носителей. Но мы можем вывести, дедуцировать слова корневого языка используя принцип, который по-английски называется «parsimony», а на-русский переводится как «скупость» или «жадность». Мы будем экономными, мы не будем создавать новые сущности. Мы хотим из единого корня наименьшим количеством шагов – с наименьшим использованием нашего испорченного телефона – прийти ко всем существующим вариантам слов, подобных русскому слову «молоко». Лингвисты утверждают, что таким вычисленным корнем интересующего нас слова будет слово «melg». Это то слово, из которого наименьшим количеством шагов/замен можно прийти не только к словам, приведенным на слайде (за исключением, конечно, неродственных слов «piim» и «суу», которые происходят из неродственных корней), но и ко многим другим словам из большой группы языков, называемой индоевропейской группой. Формальная процедура, которая позволяет сводить разнообразие родственных объектов (в нашем случае – слов) к картине их происхождения, показана на следующем слайде

В результате сравнения слов и использования принципа parsimony возникает дерево. На кончике каждой веточки этого дерева находится слово. Если между двумя словами количество шагов небольшое, они все «висят» на близких друг к другу веточках. Слова, которые отличаются сильнее находятся на удаленных друг от друга ветвях. На следующем слайде приведено дерево индоевропейских языков. На ветках уже не слова, а целые языки. У всех у них общий предок, общий «корень». Есть отдельные мощные ветви, которые отходят от ствола, а затем снова ветвятся. Такую ветвь образуют, например, славянские языки – все языки, на которых говорили или говорят славяне, имеют общего предка. И этот предок отличен, например, от предка италийской группы языков, которые образуют отдельную ветку. Но и италийские, и славянские языки выросли из одного корня, они – ветки одного и того же дерева, отходящее от общего ствола. То есть, у всех языков, показанных на дереве имеется один общий предок.

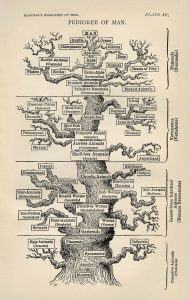

Я использовал метафору с языками, чтобы начать говорить о живых существах. Помните, вопрос о том, похожи ли живые существа друг на друга и если да, то почему? Так же, как и в случае с языками, если все живое похоже друг на друга, то должно быть возможным построить дерево. Только мы не будем сравнивать слова. Мы будем сравнивать животных, которых я показал, по формальным, видимым глазом признакам: есть ножки – сделали галочку, есть глазки – еще галочку. И, набрав достаточное количество подобий и отличий, мы можем построить дерево используя parsimony – принцип разумной экономии. На следующем слайде показано такое дерево, сделанное в XIX веке. На каждой веточке «сидит» какое-нибудь существо — хищники, парнокопытные, рыбы, амфибии – все они здесь находятся. Так как дерево было построено в викторианскую эпоху, наверху здесь находится человек – man, и, конечно, это мужчина, а не женщина, и мужчина белый – как несомненный с точки зрения авторов дерева венец творения. Дерево создано не по анализу слов, а по анализу морфологических подобий. То, что человек находится не вершине дерева конечно же неправильно. Так же, как украинский язык не лучше русского или английского языка, так и те, кто сидит на этих веточках – живущие сейчас организмы ни один из которых не лучше другого.

Никита Белоголовцев:

– На этой стадии я хотел сказать, что для того, чтобы наше с вами общение здесь было похоже на театр, мы используем самые разные драматургические опции, в том числе – опцию так называемого «Скептика». Это человек, который позволяет мне не заострять тему, улыбаться и вообще делает всю грязную работу. Собственно, сейчас первый вопрос от скептика. Прошу.

Скептик:

– Вопрос очень простой: замечательных старушек, которые сидели в ряд, вы комментировали в том смысле, что всякий беспорядок, всякое нарушение есть двигатель эволюции. Параллельно с этим не только в социальной, хотя в ней в большей степени, науке присутствует идеология того, что существует некоторая энтропия, некоторый беспорядок, и смысл творящих сил, назовем это так, в том, чтобы эту энтропию упорядочить. Как одно соотносится с другим сейчас в науке и в вашем сознании как исследователя?

Константин Северинов:

– Вы глубоко копнули… Если у вас есть хороший и плохой полицейский, то вы – совсем плохой полицейский. Мы так точно не договаривались – говорить про энтропию. Во-первых, я не сказал, что эволюция существует потому, что есть беспорядок. Эволюция существует потому, что существует передача информации. А жизнь и мир вокруг нас существуют по некоторому набору законов, с которым приходится считаться. И один из законов гласит, что информация всегда теряется. Увеличение энтропии и есть потеря информации. У старушек нет какого-то специального беспорядка или тем более злокозненного намерения что-то изменить. Просто при передаче сообщений неизбежно происходят ошибки. Некоторые из этих ошибок «творческие» и случайно приводят к возникновению новых смыслов. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос? Но вы правы – жизни бы не было, не было бы никакого разнообразия, если бы такого рода «шума» не существовало. Именно этот шум, ошибки, является основой создания всего разнообразия жизни. Этот «шум» на генетическом уровне является причиной того, что мы все отличаемся друг от друга, а не являемся идентичными клонами.

Скептик:

– Спасибо большое. Во-первых, вы ответили на мой вопрос. А, во-вторых, мы с вами создали драматический конфликт, который будет способствовать развитию нашего представления.

Никита Белоголовцев:

– Перед тем, как мы перейдем ко второму фрагменту, я бы хотел упорядочить наши действия здесь, на сцене и задать вам еще один вопрос, не от скептика. Когда впервые эволюция появляется у человека в жизни, когда у человека в жизни появляются первые сведения об эволюции, они обычно появляются как ответы на некоторые вопросы. Как так получилось, что белочка такая, зайчик такой, а касатка совсем от них отличается? Это, как правило, некоторое удовлетворение любопытства у ребенка, потом – удовлетворение любопытства выросшего ребенка в школе, и, как правило, у людей, которые не занимаются биологией, эволюцией, молекулярной теорией, на этом ставится точка. «Почему я должен об этом знать? Потому что об этом должен знать каждый приличный человек». Но ведь для науки об этом важно знать и из каких-то других соображений

Константин Северинов:

– Да, это так.

Никита Белоголовцев:

– Из каких?

Константин Северинов:

– Один из наших знаменитых соотечественников, уехавших в США, Феодосий Добжанский, и ставший там одним из отцов-основателей так называемой синтетической теории эволюции, сказал: «В биологии ничто не имеет смысла, кроме как в свете эволюции». Эволюция – это способ осмысления всего того разнообразия жизни, которое есть вокруг нас, которое было до нас и будет после нас. Жизнь – исторична. Она не возникла прямо здесь и сейчас. Так же как и любая культура исторична. Невозможно понять русского человека и его «загадочную душу», если не знать, что происходило с его предками.

Никита Белоголовцев:

– Собственно, любые познания – полезные, любопытные – о любых живых организмах бессмысленны без эволюции и невозможны?

Константин Северинов:

– Еще раз: если вы изучаете исторический процесс, вам надо знать историю и законы, по которым происходят исторические изменения, иначе вы будете беспомощны. Вы сможете чисто феноменологически наблюдать и констатировать какие-то факты об окружающем вас мире, но причинность, скрытые пружины того, что происходит, вы не познаете.

Никита Белоголовцев:

– Хорошо. Тогда я предложу нам перейти ко второму лекционному фрагменту – мы остановились у «древа жизни».

Константин Северинов:

– Вот мы под этим «древом» и будем ходить. Это дерево можно выстроить используя уже описанную процедуру сравнения признаков и оно описывает тех самых зверей, которых я показывал вам на картинках в начале лекции. По аналогии с языками, мы можем предположить, что находящиеся на дереве животные родственны друг другу, имеют общего предка. Смотрите – в основании викторианского «древа жизни» находятся животные с черепами или хотя бы со скелетами или, вернее, зачатками позвоночника. Но это не все дерево, которые смогли построить викторианские ученые. Корень уходит дальше вниз и на нижних ветках этого разлапистого дерева находятся какие-то очень странные существа. Там есть насекомые, раки, губки – и вообще говоря, совершенно непонятно, почему мы все, включая «белого человека», находимся с ними на одном дереве? О ком именно идет речь? Как вам, например, такой «родственничек»?

Это полихета, морской червяк. А вот этот? Когда я показывал вам зверушек с глазами и ножками, я думаю, можно было себя убедить, что у них есть некоторая похожесть с нами. Вот это – морской ангел, а это — морской черт.

Вот почему они – наши родственники, на каком основании? Таким образом, возникает проблема: как решить вопрос, имеют ли к нам отношение формы, совсем на нас непохожие? Вообще говоря, есть существа настолько не похожие на нас, что простой анализ видимых признаков не даст нам возможности ответить на этот вопрос.

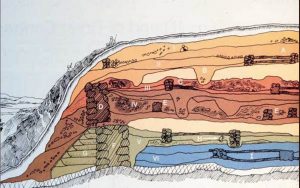

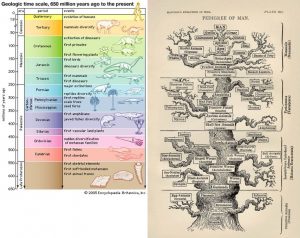

Тем не менее, викторианские ученые поместили все же всю эту «мелюзгу» в корень общего с нами дерева. Почему они так сделали? Если разнообразие жизни возникало в результате процесса бифуркации и разветвлений, связанных с испорченным телефоном, то этот процесс должен был как-то разворачиваться во времени. Интересно понять, о каких временах идет речь. Ответ на этот вопрос дает геология. Здесь показан срез участка земной поверхности. Представьте себе, что мы сделали глубокий разрез на Воробьевых горах: здесь – Университет, а здесь – склон,выходящий к Москва-реке.

Никита Белоголовцев:

– Мне кажется, там что-то похожее на несостоявшийся памятник Владимиру. Это он?

Константин Северинов:

– Да, он здесь как раз здесь и находится, как безусловный венец творения. Существенно вот что: вы видите на разрезе определенные слои. И понятно, что те слои, которые находятся ближе к поверхности, образовались позже, чем те, которые находятся глубже. И есть точные физико-химические методы, которые позволяют определить время образования этих слоев. Оказывается, что в разных слоях можно находить характерные окаменелости, в частности – останки животных, которые, по-видимому, жили в то время, когда образовывались эти слои. Палеонтологи могут довольно хорошо по костям окаменелых животных описывать, какими же они были на самом деле, как они выглядели. В результате такого анализа можно получить следующую картину: на слайде время отложено по вертикальной оси, современное нам время наверху, а чем древнее эпоха, тем ниже она расположена. Счет идет на сотни миллионов лет. В слоях, которые соответствуют 650 миллионам лет тому назад, встречаются только окаменелости губок и каких-то простейших существ. Очень похожих на тех, которые находились на корне нашего дерева. А кости динозавров встречаются только в более поздних слоях, возрастом 150–200 млн лет. И так далее. Дерево, которое я вам показывал, очень хорошо ложится на эту временную ось, и выглядит все так, как будто существа, похожие на современных нам существ, помещенных в самую нижнюю часть дерева, была тогда, когда еще не было всех этих замечательных существ с позвоночниками.

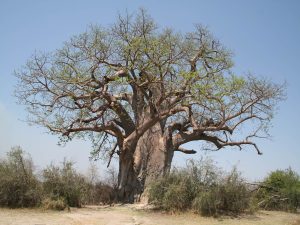

А потом вдруг что-то такое произошло – и возникли все наши более или менее узнаваемые «родственники». Кстати говоря, довольно интересно, что здесь, нарисовано, что где-то 300 млн лет назад появились деревья, мы видим их останки в соответствующих слоях. Мы совсем про них забыли. Ведь кроме зверей есть еще и растения, и вопрос о том, родственники ли они нам, тоже стоит. Вот, например, баобаб.

Интересно понять, как мы, люди, с баобабами соотносимся. Кроме баобабов есть и другие существа, которых на том дереве, которое я вам показывал, просто нет. Это особые существа, состоящие из одной единственной клетки. Все существа, которые мы с вами обсуждали до сих пор многоклеточные, они состоят из огромного количества клеток. Но есть отдельно живущие клетки – например, вот эта инфузория-туфелька, и имеет ли она к нам какое-нибудь отношение, родственна ли она нам — непонятно

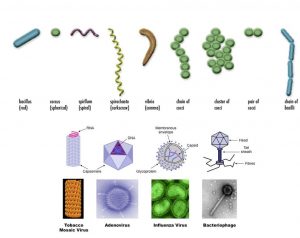

Но даже на инфузориях все не заканчивается, ведь есть еще и бактерии, совсем просто устроенные клетки, их вокруг нас огромное множество, они есть внутри нас и на анс и имеют ли они к нам какое-нибудь отношение — не понятно. Если вернуться к аналогии с языками, следует ли считать многоклеточных животных, растения, инфузорий и бактерий принадлежащим к одной группе языков, или, может быть, они произошли независимо друг от друга, имеют разные корни, как индоевропейские и угро-финские языки?

Я уж не говорю про то, что есть вирусы – клеточные паразиты, и что это за форма жизни, и жизнь ли это вообще, для нас тоже неясно. Для ответа на эти вопросы хотелось бы построить дерево каких-то подобий. И если жизнь возникла единожды, то должно быть общее «древо жизни», из которого следует, что мы все произошли от одного корня, а следовательно, что мы все – одной крови. С другой стороны, если жизнь возникала много раз, то будет много деревьев, как с языками: ведь человеческие языки, безусловно, возникали много раз, независимо, а потом развивались в отдельные группы посредством игры в испорченный телефон.

Никита Белоголовцев:

– А давайте оставим интригу перед следующей частью. После вашего второго лекционного фрагмента я хотел задать вопрос, чтобы у нас было несколько сюжетных линий. Вы рассказываете вещи, в которых вы, кажется, уверены более чем на 100%, потому что это – ваша жизнь, это – ваше дело. При этом «эволюция» всегда употребляется в словосочетании «теория эволюции». Все остальное, что мы знаем о мире – мы знаем, а эволюция – это теория, которая все время, как любая теория, может быть подвергнута сомнению, опровергнута. Как вы чувствуете себя, существуя в такой зыбковатой парадигме?

Константин Северинов:

–Если жизнь – цепь случайностей, то это – одна из неприятных случайностей, потому что теории эволюции – видите, я вынужден употреблять слово «теория» – не повезло. Никакая она не теория, в смысле не недоказанная гипотеза. Тем не менее, ряд людей цепляются к слову «теория», пытаясь делать вид, что есть еще какая-то надежда и, может быть, будет какое-то открытие, которое расставит все точки над i и покажет, что ничего этого не было. Люди так думают повсюду, в Штатах несколько раз у меня были случаи, когда в самолете человек перестает с тобой разговаривать, выяснив, что ты «веришь» в эволюцию, отворачивается. В третьей части я перейду к анализу данных, которые показывают, что эволюция – тривиальнoe и необходимое следствие того, как передается генетическая информация.

Никита Белоголовцев:

– Вы же наверняка задавались вопросом: «Почему так?» Почему человек признал, что он состоит из атомов? Почему человек признал, что молния происходит вследствие определенных физических процессов? Почему человек до сих пор сомневается, думает и задается вопросами именно об эволюции? Наверное, все-таки это не совсем случайно, и почему эта область знаний проходит до си пор под грифом «теория»?

Константин Северинов:

– Книга Дарвина была опубликована 150 лет назад, недавно был юбилей. Время не очень большое. Я не знаю, как воспринимали гелиоцентрическую теорию через 100 лет после постулирования. Наверное, были сомневающиеся.

Никита Белоголовцев:

– В этом смысле Дарвину больше повезло, чем автору гелиоцентрической теории!

Константин Северинов:

– Это правда. А с другой стороны – мы же общественные существа, есть не только наука, есть политика, наши взаимоотношения друг с другом. Применение некоторых принципов, заложенных в дарвиновской теории, в описанном им механизме, к устройству человеческого общества, может вызывать у многих отторжение. Но, с другой стороны, никто не сказал, что эту теорию, этот механизм можно применять к обществу или отношениям людей.

Никита Белоголовцев:

– Тогда не могу не задать последний вопрос в этой «перестрелке».

Константин Северинов:

– Одну минуту, я добавлю: все-таки религиозное восприятие есть у многих людей, оно, по-видимому, естественно для нас, как вида. А эволюционный механизм не совместим с религией. Есть замечательная книжка Дэниела Деннета «Опасная теория Дарвина» про теорию естественного отбора. Деннет считает, что идея Дарвина «опасна», потому, что она описывает простой – на самом деле, тупой – алгоритм который может создавать сложные сущности, начиная от звезд и кончая сознанием. Места чуду не остается: требуются только ошибки в передаче информации и время.

Никита Белоголовцев:

– Вы отчасти предвосхитили мой вопрос. То есть вы не верите, что религиозные институты когда-нибудь в полной мере смогут примириться и сосуществовать с теорией эволюции, как примирились с той же гелиоцентрической моделью Солнечной системы?

Константин Северинов:

– Не слежу, но была какая-то недавняя энциклика папы, который сказал, что эволюция таки есть и не противоречит учению католической церкви. Вообще, когда мы начинаем про это рассуждать, разговор какой-то плохой с самого начала получается. Вы говорите: «Вы не верите, что…» Это вообще не есть, не должен быть вопрос веры.

Никита Белоголовцев:

– «Верите ли вы, что?..»

Константин Северинов:

– «Думаете ли вы, что…»

Никита Белоголовцев:

– «Надеетесь ли вы, что…», «Допускаете ли вы, что…», «надеетесь ли вы на…» – любой синоним. «Хотелось бы вам, чтобы…»

Константин Северинов:

– Нет, никто же не знает, что он будет на смертном одре делать. Кому и что ты начнешь доказывать, с какой высшей силой ты начнешь беседовать?

Никита Белоголовцев:

– Спасибо вам за этот откровенный ответ. Предлагаю перейти к третьему лекционному фрагменту.

Константин Северинов:

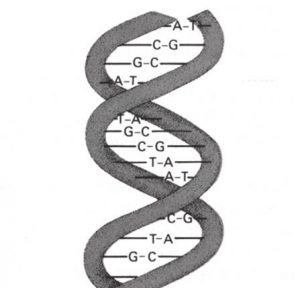

– Мы окончили тем, что нам необходима какая-то метрика, которая позволила бы нам сравнивать разнообразные жизненные формы, гораздо более различающиеся, чем те, которые я показывал вам в начале. Мы хотим сравнивать бактерий и людей. Как это делать? Где получить такую объективную метрику? На следующем слайде показаны два способа смотреть на жизнь. Слева – счастливый такой милый ребятенок, мы его видим и это – один способ. А справа представлен другой способ. Нашего младенца можно рассматривать, как текст, как книгу, написанную на особом языке. Это язык ДНК, он очень простой, его алфавит состоит только из четырех букв – A, G, C и Т

Никита Белоголовцев:

– Здесь у меня напрашивается вопрос: можно ли по правой части экрана понять пол того, кто слева?

Константин Северинов:

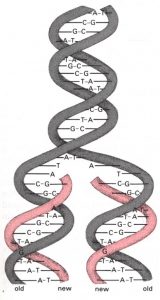

– Да, безусловно, можно. Я хотел бы провести третью часть лекции, обсуждая совсем не тривиальные следствия, к которым приводит такой необычный взгляд на жизнь. На следующем слайде представлена структура молекулы ДНК, знаменитая двойная спираль. Как правило, журналисты почему-то норовят нарисовать ее закрученной влево. На самом деле она закручена вправо.

Она состоит из двух цепочек, цепочки эти подходят друг к другу как правая и левая рука. Они подходят друг к другу как инь и ян, они подходят друг к другу по принципу комплементарности, таким образом, что каждая молекулярная буква, находящаяся в одной цепи, имеет напротив себя строго определенную, соответствующую ей букву в другой цепи. Есть специальное правило, которое говорит, как именно молекулы-буквы должны выстраиваться друг напротив друга.

Это правило есть прямое следствие атомной структуры молекул-букв, распределения на них зарядов. Эта структура была предложена в 1953 году Джимом Уотсоном и Френсисом Криком. Вот их статья в журнале Nature – она заняла ровно одну страницу – и перевернула всю биологию. На этой страничке описан, наверное, самый важный научный результат второй половины XX века. Оба этих исследователя, мягко говоря, не отличались скромностью. Тем не менее, в конце статьи есть предложение, которое многие считают образцом научной сдержанности. «От нашего внимания не ускользнул тот факт, что предложенная нами модель двуцепочечной ДНК объясняет принципы наследования».

Что они хотели сказать? Дело в том, что если мы предположим, что последовательность букв в каждой из цепочек ДНК есть некая информация – о том, например, как построить наше тело, какие у нас будут глаза, какой цвет кожи и так далее, – то предложенная Уотсоном и Криком структура мгновенно объясняет, как эту информацию можно копировать и передавать, на молекулярном уровне. Потому что если у вас есть какой-то способ разделить цепи ДНК, то каждая цепочка, так же как инь и ян, отделенные друг от друга, будет содержать информацию для построения оставшейся цепи. Видите?

Это – родительская двуцепочечная молекула, а в результате процесса, называемого редупликацией у вас строятся дочерние молекулы цепям исходной молекулы, которые используются, как матрицы. Была одна молекула, стало две, и вообще говоря, они должны быть идентичны друг другу и исходной молекуле, копиями которой они являются. Сейчас я покажу фильм, где показано, как происходит этот процесс. Вот молекула ДНК. Мы видим, что цепи разделяются, и в среде появляются отдельные буквы-мономеры. В результате сложного процесса, природа которого нам сейчас не важна, происходит вот что: после того, как две цепи родительской молекулы разделятся, идет достраивание недостающей цепи на каждой из родительских цепей из мономеров. При этом мономеры присоединяются комплементарно, сообразно правилу взаимодействия. Итак, была одна молекула, а стало две.