МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ ИЗРАИЛЯ

WORLD OUTLOOK ASPECTS OF THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE TERRITORIAL SEA OF ISRAEL

профессор Владимир Мокий

Институт трансдисциплинарных технологий (Россия);

E-mail: vmokiy@yandex.ru

Professor Vladimir Мokiy

Institute of Transdisciplinary Technologies (Russia),

E-mail: vmokiy@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

Освоение территориального моря Израиля является сложной многосекторальной проблемой. Для решения такой проблемы необходимо объединить усилия специалистов многих научных направлений. Такое объединение можно осуществить в рамках нескольких видов системного подхода. Каждый вид системного подхода характеризуется определенным уровнем научного мировоззрения. Каждому уровню научного мировоззрений соответствует свой уровень моральной ответственности за возможные негативные последствия освоения территориального моря Израиля. В докладе дано описание существующих видов системного подхода. Приведено обоснование необходимости использования методологии системно-трансдисциплинарного подхода, а также специалистов-генералистов в команде по обоснованию концепции освоения территориального моря Израиля.

ABSTRACT

Development of the territorial sea of Israel is associated with a complex multisectoral problem. For the solution of such problem it is necessary to combine efforts of experts of many scientific directions. Such association can be carried out within several types of system approach. Each type of system approach is characterized by a certain level of scientific outlook. To each level scientific outlooks there corresponds the level to moral responsibility for possible negative consequences of development of the territorial sea of Israel. In the report the description of the existing types of system approach is given. Justification of need of use of methodology of transdisciplinary approach and also experts — generalist is given in justification of the concept of development of the territorial sea of Israel.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

трансдисциплинарность, система, системный подход, системное мировоззрение, проблемы освоения природных территорий.

KEYWORDS

transdisciplinarity, system, system approach, system outlook, problems of development of natural territories.

ВВЕДЕНИЕ

Освоение территориального моря Израиля является сложной многосекторальной проблемой. Эти сектора представлены такими направлениями как: экологическое (природоохранное), архитектурно-строительное, гидротехническое, экономическое, политическое и т. п. Трудности решения таких проблем связаны с тем, что частные мнения и взгляды представителей этих направлений по оценке эффективности и особенностям освоения, зачастую, имеют принципиальные несовпадения. В мировой практике устранение этих несовпадений достигается различными способами.

В первом случае оценка и выбор возможных решений таких проблем производится на основе достижения компромисса между экологической нагрузкой, экономической эффективностью и политической целесообразностью. При этом, такой компромисс не является условием однозначного достижения высокого уровня комплексной безопасности и успешности предлагаемого решения такой проблемы. Неудачи освоения и их возможные негативные последствия, как правило, объясняются неизбежным влиянием непредсказуемых факторов и возникновением форс-мажорных обстоятельств.

Во втором случае оценка и выбор возможных решений производится на основе использования системного подхода, в рамках которого определяются объективные нормативные количественные и качественные показатели многосекторальной проблемы. Системный подход не подменяет деятельность монодисциплинарных специалистов, но предлагает им осуществить поиск решений в своей области в рамках некоего общего уровня научного мировоззрения, направленного на устранение непредсказуемых факторов и форс-мажорных обстоятельств. Результатом таких поисков является, как правило, обоснование стабильной комплексной безопасности и успешности предлагаемого решения сложной многосекторальной проблемы.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Термином «системный подход» обозначается направление философии и методологии науки, специально-научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов и сложных многосекторальных и многофакторных проблем как систем. В рамках этого направления различают несколько специфичных видов системного подхода. К этим видам относятся системно-дисциплинарный, системно-междисциплинарный, системно-мультидисциплинарный и системно-трансдисциплинарный подходы [1].

Системно-дисциплинарный и системно-междисциплинарный подходы – это способы выделения и моделирования объекта или проблемы в образе дисциплинарной или междисциплинарной системы. Следует отметить, что в такие модели систем включаются не все элементы, свойства, взаимодействия и влияния, а те, которые важны для целей конкретного исследования, по мнению конкретного монодисциплинарного специалиста. Поэтому такие виды системного подхода наиболее эффективны при системном исследовании хорошо структурированных и формализованных целенаправленных систем. Оба вида системного подхода зависят от эмпирического описания процедур системного исследования, подкрепленного их строгим математическим выражением (системный анализ).

Системно-мультидисциплинарный и системно-трансдисциплинарный подходы – это способы корректного выделения и моделирования сложного объекта или сложной многофакторной проблемы в образе, соответственно, целостной мультидисциплинарной системы или единой трансдисциплинарной системы. Эти подходы непосредственно зависят от существующих общефилософских решений, от образа общенаучной картины мира, влияющих на содержание онтологических и гносеологических аспектов исследования сложных и саморазвивающихся систем, оценку перспектив и основных направлений развития системных исследований [2]. Важными для развития этих видов системного подхода являются эвристические, систематизирующие и мировоззренческие функции картины мира, которые сами имеют системную организацию.

Философским основание системно-мультидисциплинарного подхода служит холизм (целое). Философским основание системно-трансдисциплинарного подхода служит единоцентризм (единое) [3]. Поэтому, эти виды системного подхода в большей степени предполагают переход от редукционизма в объяснении функционирования сложных и саморазвивающихся систем к позиции органицизма. Разница же состоит в том, рассматривается ли такой «организм», как целое, состоящее из частей или, как единое, состоящее из фрагментов. Если сложная саморазвивающаяся система рассматривается как целое, то к ее исследованию, а также к решению связанной с ним многосекторальной проблемы, целесообразно привлекать соответствующий комплекс системно-дисциплинарных методологий, объединенных рамками системно-мультидисциплинарного подхода. Если сложная саморазвивающаяся система (организм) будет рассматриваться как единое, то к ее исследованию, а также к решению связанной с ним многосекторальной проблемы, целесообразно привлекать методологию системно-трансдисциплинарного подхода. В рамках концепции, на основе которой строится системно-трансдисциплинарный подход, «единый организм» преобразуется в функциональный ансамбль, элементы которого содействуют развитию друг друга. Образ системы начинает играть порядок, обусловливающий единство этого ансамбля элементов.

С позиции системно-трансдисциплинарного подхода территориальное море Израиля является фрагментом «единого природного организма» Средиземного моря. В свое время академик АН СССР Анохин П.К. называл такие организмические образования комплексом избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимоСОдействия нацеленного на получение фокусированного полезного результата [4]. Такое содействие возможно при наличии естественного порядка, обусловливающего единство всех природных, социальных и техногенных компонентов функционального ансамбля. В рамках системно-трансдисциплинарного подхода представления о таком порядке были формализованы посредством трех моделей: пространственной, временной и информационной единиц порядка. Это позволило корректно смоделировать параметры взаимосодействия компонентов в рамках конкретного пространства, развертывания этого взаимосодействия в определенном временном интервале и в синхронизации смыслов достигаемых ими результатов в один фокусированный полезный результат.

Всеобщий порядок, обусловливающий единство фрагментов пространства, периодов времени и признаков информации в каждой единице порядка – это не абстрактное явление. В действительности он проявляется в виде определенной организующей силы. В науке эта сила известна под разными названиями: «эхтилехия Дриша», «мнема Блейлера», «руководящая сила Клода Бернара». В концепции современного варианта системного подхода эта сила получила название «объективный системообразующий фактор». Этот фактор является основой изоморфизма природных и искусственных объектов, различных функциональных ансамблей объектов. Системно-трансдисциплинарные модели пространственной единицы порядка, позволили проявить структуру этого объективного системообразующего фактора в пространстве естественных объектов (биогеоценозов).

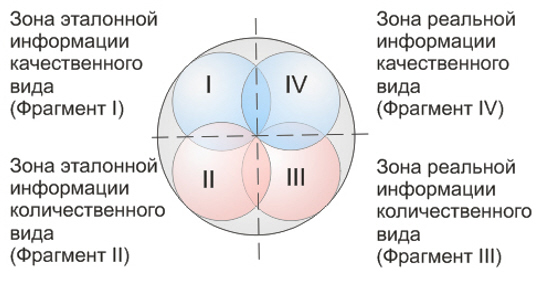

Рис. 1. Системно-трансдисциплинарная модель пространственной единицы порядка (рисунок автора статьи)

В рамках модели пространственной единицы порядка пространственные фрагменты получили название «зоны функциональной предрасположенности» (рис. 1). Удалось экспериментально доказать, что процессы, происходящие в зонах (I и II), стремятся достичь нормативных параметров, задающих гомеостаз и обусловливающих требуемый фокусированный полезный результат всего функционального ансамбля. Процессы, происходящие в зонах (III и IV), стремятся отобразить параметры, соответствующие реальной динамической реакции на влияние внешних факторов. Взаимодействие параметров пространственных фрагментов в рамках модели определяет и задает уровень устойчивости всего «единого природного организма» и каждого его фрагмента.

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНИНИЯ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЕДИНИЦЫ ПОРЯДКА

Благодаря тотальному изоморфизму порядка, обусловливающего единство «природного организма» Средиземного моря, появилась возможность корректно дифференцировать его общее пространство (акваторию и территорию) на оперативно значимые пространственные фрагменты. В один таких фрагментов модели органически вписывается территориальное море Израиля (рис. 2).

Рис. 2. Пример совмещения системно-трансдисциплинарной модели пространственной единицы порядка с картой Израиля

На рисунке представлена карта Израиля и части Средиземного моря, с нанесенной на ней модели пространственной единицы порядка. Для примера, в трех из четырех пространственных фрагментах показан результат их дифференциации. Этот рисунок позволяет убедиться в том, что акватория и прибрежные территории Израиля располагаются в основном в зонах (I и II). В этих зонах все природные процессы будут стремиться достичь нормативных параметров, задающих гомеостаз и, обусловливающих требуемый фокусированный полезный результат всего единого природного организма Израиля. Это обстоятельство обусловливает повышенный уровень моральной ответственности за последствия, которые могут сопровождать глобальные проекты по освоению территориального моря Израиля. Чтобы обеспечить такой уровень моральной ответственности необходимо воспользоваться последовательной дифференциацией основных зон в модели пространственной единицы порядка и, тем самым, корректно выделить ряд малых организмических образований (микробиогеоценозов) на общей акватории и прибрежной территории Израиля. В дальнейшем следует использовать или принять во внимание особенности зон функциональной предрасположенности в этих малых биогеоценозах для окончательного обоснования и разработки концепции их освоения. В случаях, когда по объективным причинам не удается полностью сочетать по размерам и иным параметрам природную среду и искусственную среду освоения, появляется возможность научно обосновать, разработать и рекомендовать к применению комплекс, так называемых компенсационных мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективное решение сложной многосекторальной проблемы освоения территориального моря Израиля сопряжено, прежде всего, с решением проблемы расширения границ или горизонта научного мировоззрения, обеспечивающего наивысший (одинаковый для всех монодисциплинарных специалистов) уровень моральной ответственности за последствия предлагаемых концептуальных решений.

Участвуя в разработке концепции территориального моря Израиля, интегрированные монодисциплинарные специалисты, использующие в качестве междисциплинарного взаимодействия системно-мультидисциплинарный подход, будут вынуждены осуществлять поиск компромиссов в сочетании и согласованности экономических, социальных, технико-технологических и других решений, объемов нагрузки на сложную самоорганизующуюся систему акватории и прибрежной территории. В этом случае компромисс будет формироваться для плохо структурированной и не четко формализованной сложной самоорганизующейся системы. Попытки применения системного анализа к плохо структурированным и не четко формализованным системам неизбежно сопровождаются парадоксом системных исследований. Это парадокс звучит так: «Для того чтобы корректно выделить самоорганизующуюся систему, мы должны знать условия и причины самоорганизации; для того же, чтобы понять эти условия и причины, мы должны корректно выделить самоорганизующуюся систему». При построении технических систем и сложных систем «человек-машина», можно пренебречь неопределенностью, которую привносит этот парадокс системных исследований. Однако, когда речь идет о воздействии на природную среду, которая способна оказать влияние на общее состояние государства, должны быть максимально исключены любые неопределенности.

В рамках системно-трансдисциплинарного подхода всеобщий порядок, обусловливающий единство сред, объектов и их взаимодействий, не формируется, как это делается в системно-мультидисциплинарных подходах, а постулируется посредством соответствующей модели трансдисциплинарной единицы порядка. Благодаря этим моделям монодисциплинарные специалисты получают возможность изначально определять необходимое число, виды монодисциплинарных знаний и характер их взаимодействия. У них появляется возможность обосновать параметры объективного системообразующего фактора, его нормативные пространственные, временные и информационные значения, а также определить вектор поиска решений в контексте взаимосодействия – совместного направленного развития фрагментов единого организмического образования.

Таким образом, для поиска решения сложных многосекторальных проблем, которые связаны с плохо структурированными и не четко формализованными системами, недостаточно сформировать группу концептуального проектирования из специалистов разного профиля. Принципиально важно определиться с видом системного подхода, в рамках которого будут ставиться, решаться и оцениваться действия специалистов в этой группе. Результаты работы такой группы с использованием разных видов системного подхода будут существенно различаться уровнем обоснования, риска и моральной ответственности:

— Если будут задействованы только системно-дисциплинарные и системно-междисциплинарные подходы, то каждый специалист определенного направления будет формировать свое профессиональное мнение по определенным вопросам, пытаясь на его содержании выстраивать варианты возможного общего (субъективного) мнения, общего решения. В этом случае, ответственность за обобщение мнений и окончательное решение, в конечном счете, придется принимать руководителю группы, основываясь на личном опыте и/или интуиции, а также нести за него полную, в том числе, моральную ответственность.

— При задействовании системно-мультидисциплинарного подхода общее мнение и окончательное решение будет формироваться в среде глубоко интегрированных специалистов разного профиля, которые доверяют знаниям и опыту друг друга. При этом, такой подход значительно приближает к обоснованию компромиссных решений, но не устраняет риск возникновения непредсказуемых ситуаций и форс-мажорных обстоятельств.

— При задействовании системно-трансдисциплинарного подхода результаты работы и мнения разнопрофильных специалистов, начиная с подготовительных мероприятий, будут управляться и корректироваться объективными требованиями соответствующих моделей единицы порядка. В этом случае, общее мнение и окончательное решение будет формироваться не из личного опыта разнопрофильных специалистов, а из результатов системно-трансдисциплинарного анализа территории биогеоценоза и микробиогеоценозов, в которую предполагается органично вписать ряд искусственных функциональных ансамблей (искусственных экосистем). Как в свое время считал один из основателей общей теории систем Л. Берталанфи, в каждом коллективе разнопрофильных специалистов должны присутствовать специалисты – генералисты (системные трансдисциплинарные специалисты). Предназначение генералистов состоит в обобщении всевозможных мнений и знаний в рамках соответствующего вида системного подхода [5].

Такие специалисты вначале помогут выявить все характерные особенности природного биогеоценоза (микробиогеоценозов), на территории, которого планируется осуществить проект освоения. Затем – помогут сформировать базовые нормативные параметры (пространственные, временные, информационные) осваиваемой акватории (территории). Затем – окажут необходимую информационно консультативную поддержку решений в вопросах гармоничного встраивания искусственных экосистем в территорию конкретного биогеоценоза (микробиогеоценозов). В результате работа «всей палитры» разнопрофильных специалистов, использующих монодисциплинарные методики и личный практический опыт, приобретёт необходимую для данного случая уровень моральной ответственности, комплексную безопасность и экономическую эффективность.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Мокий В.С., Лукьянова Т.А. Междисциплинарные взаимодействия в современной науке: подходы и перспективы // Экономическая наука современной России. научн. журн. 2017, № 3(78). – С. 7–21.

2. Садовский В.Н. Основания общей теории систем / В.Н. Садовский. – М. : Наука,1974. – 255 с.

3. Мокий, В.С. Лукьянова Т.А. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы / В.С. Мокий, Т.А. Лукьянова. – М. : Юрайт, 2017. – 164 с.

4. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П. К. Анохин. – М. : Медицина,1975. – 448 с.

5 Bertalanffy L. von. General System Theory. Foundations, Development, Applications / L. von Bertalanffy. N.Y., Braziller, 1968.

Иллюстрация: izi-remont.ru