Олег Фиговский и Валерий Гумаров

Инновационные системы – составляющие успеха

Устойчивое поступательное развитие современного цивилизованного общества, впрочем, не только современного и не только цивилизованного, а любого во все времена, зиждется на повышении производительности труда, что обеспечивает рост экономики, а значит, в конечном итоге, улучшение жизни подавляющего большинства членов общества.

Ключевые слова: инновации, общество, успех

Sustainable progressive development of modern civilized society, however, not only modern and not only civilized, but anyone at all times, is based on increasing productivity, which ensures economic growth, and, ultimately, improving the lives of the vast majority of members of society.

Keywords: innovation, society, success

Эксперты от экономики в массе своей разделяют мнение, что основные скачки в производительности труда связаны с инновациями, внедрением в производство новых идей. Возникает вопрос: как можно увеличить в стране число людей, способных эти идеи генерировать? Учёные называют таких людей изобретателями. Профессор Стэнфорда Чарльз Джонс писал, что «чем больше изобретателей у нас, тем больше есть идей и тем богаче мы становимся». А что говорит наука о том, кто именно становится изобретателем и каким должно быть взаимодействие изобретателей и общества, чтобы инновации органично входили в жизнь людей, реально влияли на повышение производительности труда, сокращая общественно необходимые затраты на изготовление различных продуктов, предназначенных для личного или общественного потребления. Изложенное в этой статье рассмотрение инновационных систем с позиции организации их эффективной работы основано на работах проф. Вильяма Задорского и академика Олега Фиговского, опубликованных в 2017 — 2018.

1.1 Обеспечение взаимопонимания и взаимодействия субъектов инновационных систем

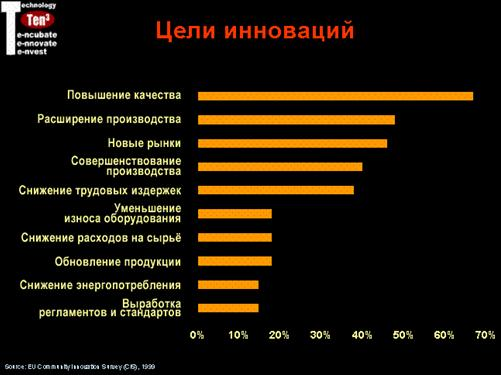

Концепция устойчивого развития является базисом для всех работ в области инновационного инжиниринга, перерастающего в технологический бизнес. Нужно знать современные средства и методы создания новаций всем субъектам инновационного инжиниринга. Важно чётко определить цели инноваций, ибо бесцельные инновации – бессмыслица. На рис. 1 приведены рейтинги наиболее распространённых в странах ЕС целей инновационных решений. Следует отметить, что они не всегда совпадают с теми целями, которые приняты в нашей стране. Именно по этой причине так мало продукции, разработанной и изготовленной в России, находит своё место на европейском рынке.

Рис.1. Рейтинг целей инноваций

Справедлив вывод о том, что только неразрывная синергетическая связь между субъектами инновационного инжиниринга на всех его стадиях может способствовать успеху реализации проекта. Не менее важны психологические аспекты креативного взаимодействия субъектов инновационного инжиниринга.

Остановимся на психологических аспектах мышления, прежде всего, креативного. Сразу заметим, что мы не являемся психологами, и попробуем использовать мнения только тех специалистов, которые как-то корреспондируются с нашими взглядами. Оказалось, что психологи никак не могут прийти даже к единому определению термина креативность. Многие из них понимают под креативностью способность видеть вещи в новом и необычном свете и находить уникальные решения проблем. Креативность является полной противоположностью шаблонному мышлению (ограниченность выбора при поиске возможных решений и тенденция одинаково подходить к разным проблемам). Она уводит в сторону от банальных идей и скучного, привычного взгляда на вещи и рождает оригинальные решения. Креативность делает процесс мышления увлекательным и помогает находить новые решения старых проблем. Психологи единодушны в том, что креативность и интеллект – не одно и то же. Согласно многочисленным результатам компетентных исследований, не все люди с высоким IQ обладают креативностью.

С определениями – вообще чехарда. У одних креативность – способность генерации нового знания путём технологически управляемого расширения и трансформации видения реальности как будущего, способного системно организовать настоящее, то есть креативность – это творческое конструирование в режиме самоорганизации процесса мышления. У других креативность – способность генерации нового знания путём недедуктивного расширения и трансформации видения реальности как будущего, способного системно организовать настоящее, то есть креативность – это творческое конструирование в режиме самоорганизации. Собственно, никто не знает, что такое креативное мышление. Психологи путаются и ругаются, пытаясь выработать определение, которое всех устроит. Но пока так ни до чего и не договорились. Не будем придираться к словоблудию психологов. Наука такая. Давайте для себя решим, что креативное мышление – это способность человека нестандартно решать стоящие перед ним задачи и находить новые, более эффективные пути достижения своих целей.

Некоторые исследователи при оценке креативности человека основываются на его результатах или достижениях. Признаками креативности они считают такие общественно-полезные результаты, как изобретения, создание произведений искусства или сочинение музыкальных произведений. Хотя между достижениями и творческими способностями существует некоторая связь, по данным профессора психологии Франка Баррона и доктора философии Джеймса Харрингтона она весьма слаба.

Попробуем рассмотреть не только вопросы обеспечения взаимопонимания и взаимодействия субъектов инновационного инжиниринга, но и необходимого креативного развития их сознания. Попробуем внимательнее рассмотреть жизненный цикл развития сознания наших современников, да и хотя бы перечислить внешние факторы влияния на ту или иную метаморфозу сознания человека в процессе его развития не помешало бы. Опираясь на системный анализ и синергетику, поговорим об «…измах» ступеней развития сознания, которые выстраиваются в стройную цепочку: мауглизм – догматизм – критицизм – креативизм – конструктивизм, проанализировав которую можно разобраться в причинах наших многих неудач в инновационном инжиниринге и найти пути решения сложнейших вопросов устойчивого развития экономики.

Рис. 2. Лестницы уровней сознания

Представим основные этапы развития сознания в виде иерархической лестницы уровней сознания (рис. 2). Ступеньки по каждому уровню сознания хорошо было бы сделать разной высоты. Первой, сравнительно мало исследованной ступенькой – болезнью общества, к сожалению, во многих странах является, по нашему мнению, «мауглизм», у которого есть достаточно изученные причины и тягостные последствия.

Многие беды общества в странах с переходной экономикой – випизм (от англ. «veryimportant person»), коррупция, консерватизм, сепаратизм и другие «…измы» являются, лишь симптомами или осложнениями после мауглизма. Для молодёжи, которая нынче очень мало читает во многих странах, напомним, что название новой болезни происходит от имени Маугли (англ. Mowgli) – персонажа книг Редьярда Киплинга «Книга джунглей» и «Вторая книга джунглей», а также нескольких экранизаций и мультфильмов. Речь там шла об индийском мальчике, попавшем на воспитание в стаю волков. Его воспитали волчица Ракша, медведь Балу, а другом и защитницей стала пантера Багира. Хотя это и нереально, но Маугли научился говорить по-человечески, причём, вполне внятно. А ведь он попал к волкам, когда ему был всего год. Он объясняется с приёмной матерью, которая усыновила его в деревне. И все же полноправным членом социума он так и не стал. Без контактов с социумом, без привития навыков критического восприятия окружающей среды гармоничное развитие личности, по-видимому, невозможно. В любой сказке, тем более в талантливом творении Киплинга, есть намёк, добрым молодцам урок. Понимаешь, что многие из нас – дети джунглей, тарзаны невежества.

В чем причина? Излюбленный русский вопрос: «Кто виноват?». Ответ простой. Сейчас в силу входит, уже вошло, то поколение, которое было рождено в тот сложный исторический период, когда многие страны приобрели независимость. Во многих из них произошла смена общественно-политической и экономической систем. А о том, что смена этой системы влечёт за собой соответствующие изменения в сознании членов социума и о необходимости соответствующих изменений в воспитании молодого поколения напрочь забыли. Не до этого было…

Школа стала гораздо меньше заниматься воспитанием, в странах бывшего СССР исчезли пионерская организация и комсомол, трудовое воспитание высмеяли, коллективные формы воспитания (строительные отряды, сельскохозяйственные работы и т.п.) исчезли. Остались ночные клубы, сауны, массажные салоны и т.п. для «мажоров», коксы и секс – для малоимущей молодёжи. И неограниченно – мыльные оперы и шоу по ТВ с оглупляющим хохотом по команде кнопкой на пульте режиссёра. А ещё почти массовая наркомания школьников-старшеклассников, особенно в дорогих лицеях для детей ВИПов и крутых бизнесменов. И пусть даже удавалось в большинстве случаев вырвать подсевших на наркотики из их плена, при этом оставалась одна нерешённая проблема – задержка в развитии бывших наркоманов, ослабление тяги к знаниям, росту профессионализма, деловому карьеризму, наконец. Вот и появилось множество ребят с пустыми, невыразительными глазами, которых врачи называют олигофренами, а здоровые сверстники называют их проще – наркотическими дебилами. Сюда бы надо добавить ещё манипулирование сознанием и зомбирование уже не одного, а двух поколений людей, поднаторевшими в одурманивании людей политтехнологами и продажными СМИ, работающими по заказам олигархов и богатеньких работодателей, нуждающихся в отупевшей, поменьше думающей рабочей силе.

Когда-нибудь специалисты разберутся в той роли, которую сегодня играют средства массовой информации (СМИ) в оболванивании, манипулировании сознанием, зомбировании не только отдельных молодых людей, но и регионов, и даже целых народов. Ну, о каком патриотизме можно говорить, если молодой человек вынужден смотреть каждодневно «джентльменский набор» передач о крикливых и визгливых тётках с ошалевшими от злости глазами, которые издеваются над своими детьми, дерущихся народных депутатах, игру «кто кого перекричит» на телешоу и т.п. А, если уж человек совсем устанет от всего этого, он без труда найдёт десятки молодёжных передач на ту же нижепоясную тему. А, если и это ему, искушённому, покажется пресным, то он запросто по Интернету включит себе совершенно бесплатный канал, который у молодёжи называется просто «групповуха» (24 часа в сутки картинки студенческого секса в цифровом качестве показа). Хоть бы какая-то телестудия осмелела настолько, что отказалась бы частично от «выколачивания денег» на рекламе и показала бы молодёжи «Ромео и Джульетту» или «Алые паруса» или другие фильмы/спектакли о первой юношеской любви, или хотя бы иногда включала не на платном канале, а на первом канале станцию «Меццо». А ещё бы показала передачи, касающиеся каждого, о проблемах становления современного молодого человека, поиске жизненного пути, развитии творческих способностей. Почему в «загнивающих странах» Европы, в США, в Канаде таких передач масса, причём в прайм-тайм? Может быть, именно в развращающем и тлетворном влиянии на молодёжь наших средств массовой информации следует искать причины сексуальной революции, ещё более углубившей социальные проблемы современности, и умирания в последние годы института семьи?

К сожалению, все мы рождаемся поначалу лишь с сознанием Маугли, и оно находится на первой ступени развития – мауглизме. Большинство из нас с успехом за счёт контакта с внешним миром (прежде всего, с родителями, семьёй) и с помощью системы образования, религии (вспомним о 10 заповедях Творца), идеологических формаций (здесь вспомним, к примеру, украденный опять же коммунистами у религии «Моральный кодекс строителя коммунизма»), СМИ и т.д. преодолевают первую ступень развития сознания и восходят на новую ступень сознания – догматизм, осваивая для этого основные законы природы, правила поведения членов социума (к сожалению, это удаётся не всем, всегда есть, впрочем, очень немного, психически неполноценных людей, а также бывших наркоманов, в момент преодоления пагубного увлечения остановившихся в своём развитии и остающихся олигофренами, если более привычно – «дебилами», до конца дней своих).

Власти очень нравится именно это состояние сознания у социума, ибо такими людьми очень легко управлять, принуждать их, угнетать и т.д. Легко найти признаки догматизма у ранее совкового социума, где, к сожалению, сохранился совковый догматизм. Отмечают также некоторые национальные черты обывателя, к примеру, украинского, которые, в конце концов, приводят к догматизму в сознании значительной части населения. Среди них, склонность к консерватизму, взрощенные тысячелетиями любовь и уважение к власти и упорный поиск «хорошего царя», доверчивость и слепая вера в то, что упорно продавливают в сознание СМИ, причём не только государственные, но и частные и даже принадлежащие олигархам. Говорят также об инерции политического мышления и о политическом бескультурье. Вероятно, именно во всем этом – причины многих социальных, а теперь уже и военных потрясений в жизни различных стран.

В университетах упорно продолжают развивать концепцию закладывания в голову студента этакого базового набора знаний, который не изменяется уже десятки лет и давно уже превратился в те самые догмы, которые вряд ли когда-нибудь будут использованы в деятельности специалиста. Впрочем, специалистов, в частности, инженеров, университеты в ближайшее время вообще прекратили выпускать в соответствии с «революционным» законом о высшем образовании и злополучной Болонской системой. Переход к следующему этапу развития сознания критицизму – гораздо труднее, поэтому соответствующая ступенька должна быть, конечно, повыше и её преодоление соответствует самому ответственному периоду развития, характерному обычно для молодого человека (вспомните пресловутый юношеский максимализм).

Поэтому дальше, не отходя от заявленной темы, опираясь на системный анализ и синергетику, поговорим о следующих «…измах» ступеней развития сознания, которые выстроены в достаточно стройную цепочку: мауглизм –> догматизм –> критицизм –> креативизм –> конструктивизм, проанализировав которые можно найти пути решения сложнейших вопросов создания и эффективного использования методов и средств инновационного инжиниринга и сделать обучение этим методом одной из наиболее важных задач общего и специального образования. Будем считать, что части социума, преимущественно за счёт заложенных у многих его субъектов на генном уровне механизмов развития сознания, почти без участия институтов образования и воспитания, удаётся вырваться из зоны догматизма и взобраться на следующую ступень развития сознания – критицизм. Раньше это событие заканчивалось социальными взрывами типа восстаний рабов, коротких революций (февральских, октябрьских и др.) и более длительных революций.

Эту третью ступень развития сознания преодолевает чаще всего наиболее передовая, наиболее развитая молодая часть общества (вот откуда студенческие бунты). Главным признаком этой сравнительно небольшой части общества на четвёртой ступеньке является наличие креативного сознания. Психологи давно спорят, является ли наличие такого природного дара характерным лишь для отдельных индивидуумов. Может быть, это и так, но опыт многих педагогов показывает, что зародыши креативизма есть в сознании каждого человека, и уже найдено много методов его развития, которые, к сожалению, практически не используются системами образования, а до предела формализованная европейская Болонская система уничтожают даже остатки надежды на появление системы креативного образования и реализации её принципов в обозримом будущем.

Определяющей темпы создания и реализации инновационных проектов ступенью сознания является конструктивизм. В самом деле, ведь не все предложенные прогрессивными авторами креативные решения могут стать средствами и методами решения глобальных и локальных задач. Необходимо учесть, что для многих из них есть политические, экономические, социальные и другие ограничения. Возникает традиционная задача выбора оптимальных решений, для выполнения которых требуется серьёзная подготовка тех субъектов инновационного инжиниринга, которые за это берутся. Бездумный, формальный подход к использованию конструктивизма, незнание хотя бы основ системного анализа, теории принятия решений, синергетики и т.д. приводят к тому, что приходится отказываться от отдельных инновационных проектов, даже если над ними работали не один год.

А теперь вернёмся к началу и попробуем понять, отчего все то, что сказано выше, осталось в стороне от пристального взгляда школьных и других психологов, которые должны были быть главными лицами в решении обсуждаемых вопросов, на проблемы науки о критическом мышлении.

Критическое мышление (англ. critical thinking) – система суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. Конечно, «анализ вещей», «обоснованные оценки, интерпретации» – это звучит привлекательно, но не содержит, кроме «корректно применять» никаких идей и, тем более, конкретных предложений по средствам и методам реализации этого самого критического мышления. Причина в том, что, к сожалению, психологи как-то не сумели совместить понятия критического мышления с понятиями креативности и конструктивности, найденными «мыслителями» в результате исследований результатов.

Одним из современных апологетов критического мышления является Дайана Халперн – американский психолог, ещё недавно президент Американской психологической ассоциации, автор и соавтор нескольких успешных книг, среди которых «Психология критического мышления» и «Интеллект: знания и незнания». В своих советах по развитию критического мышления Дайана Халперн при ответе на вопрос о том, «что это?», вспоминает обрывочные характеристики и требования к процессу построения суждений по типу «подвергать всё сомнению», «использовать логику», «перепроверять информацию» и другие. Ясно, что этого недостаточно, и без комплексного понимания того, что такое «критическое мышление», мыслить критически просто невозможно. В своих трудах Дайана Халперн обращается к механизмам функционирования критического мышления, под которыми она понимает тип мышления, основанный на когнитивных навыках (способности к умственному восприятию и переработке внешней информации) и стратегиях, и позволяющий приходить к результатам, которые отличаются своей взвешенностью, логичностью и целенаправленностью.

Если можно согласиться с взвешенностью и логичностью критического мышления, то с его целенаправленностью все не так просто. Как-то не привыкли пока психологи к тому, что наш рыночно ориентированный мир пришёл к выводу о том, что мыслительный процесс надо начинать с чёткого формирования его целей, задач, а иные подходы приводят к мечтательности, задумчивости, которые не так давно русскоязычные люди называли «маниловщиной». В то же время, она, как и наши психологи, считает, что критическое мышление не является врождённой способностью, а значит, его можно развивать. И не просто можно, но и нужно, поскольку способность мыслить критически приучает к чёткости мысли, структурированности, корректной интерпретации информации. Уж очень хочется подсказать психологам, что в сочетании с чётким формулированием целей и задач, критическое мышление может стать конструктивным и даже креативным. Как развить способность мыслить критически, как сделать эту способность целенаправленной, конструктивной, креативной, с чего начать – именно эту задачу стоит попытаться решить совместными с психологами усилиями.

Отправная точка тренировки – метапознание. Сразу оговоримся, что под этим термином понимается знание человека о его собственных мыслительных процессах или знаниях более глобально. Как его получить? Путём самопознания – нужно стараться наблюдать за собой со стороны, оценивать и анализировать свои решения, выявлять ментальные ошибки. По мнению психологов, для начала достаточно просто «прокручивать» свой день в воображении перед сном, пытаясь не просто вспомнить происходящее, но и характер мыслей, влияние эмоций на сказанное и подуманное, логичность доводов и рассуждений. Данная склонность развивается в совокупности с памятью. Дайана Халперн пишет: «Наша память – это не точная «копия» произошедших событий. На то, что мы запомним, влияют предварительные знания, то, что мы узнали впоследствии, стереотипы и содержательность материала». Таким образом, без памяти метапознание напоминает гвоздь без молотка. Память даёт совокупность материалов, необходимых для работы над собой, позволяет оперировать доступной информацией, перенося известные данные и сравнивая их со своим опытом. Так можно избежать распространённых ошибок и не попасться на крючок того, что может казаться правдивым в силу своей общепринятости.

Рекомендации Дайаны Халперн по развитию критического мышления:

- Станьте Шерлоком– одно из главных требований и краеугольный камень, на котором зиждется критическое мышление (так Дайана Халперн называет дедуктивное мышление – вывод валидных заключений на основе посылок, т.е. суждений, которые мы считаем истинными). Два требования, которые каждый человек, стремящийся к развитию критического мышления, должен себе предъявлять: проверка следствия заключения из посылок и аргументированность суждений.

- Сомневайтесь,поэтому, подвергайте здоровому сомнению любую входящую информацию, с какого бы надёжного источника вы её не получили.

- Проверяйте факты. Для того чтобы это сделать, можно пользоваться алгоритмом, предложенным Дайаной Халперн – избегайте выборочной аргументации. Нельзя получить истинное знание, отбирая только те факты, которые подтверждают ваши догадки. Причинно-следственная связь должна быть установлена полностью. Здесь важно быть честным с собой и оперировать не только имеющимися знаниями и фактами, которые их подтверждают, но и работать с противоположным взглядом и фактами, его подтверждающими.

- Используйте весь арсенал доступных инструментов. Если это необходимо, проведите формальную проверку фактов, обратившись напрямую к источнику, так как имеющиеся у вас данные могут быть лишь чьей-то интерпретацией. Принимать её как истинную – неправильно. Точность – последний критерий, который нужно предъявить к полученным выводам. Удалось ли уменьшить неопределённость? Качественным ли получился вывод или по-прежнему остаются слабые места? Без ответа на эти вопросы построить валидное умозаключение невозможно.

- Принимайте решения взвешенно. К примеру, сформулируйте задачу разными способами. Это позволит взглянуть на проблему под разными углами, тем самым исключив влияние эвристики доступности на характер принимаемых решений. Составьте список возможных вариантов решений и постепенно отберите то, которое будет максимально подходить, учитывая все за и против.

- Структурируйте задачи. Процесс решения задачи должен проходить четыре стадии: подготовка и ознакомление, выработка решения, принятие решения, оценка его эффективности. Такая простая последовательность приучит ум к структурированности и позволит мыслить эффективнее.

- Развивайте творчество. Творчество рассматривается как когнитивный процесс, в котором используется информация, хранящаяся в памяти и выходящая за рамки личного опыта. Именно креативность научит вас смотреть на проблему под разными углами и генерировать больше в сравнении с человеком нетворческим идей для её решения.

Жаль, что п.7, относящийся к креативизму, видимо, главный пункт – это «терра инкогнито» для Дайаны Халперн. Пока только декларации. А, может, ноу-хау? Ведь большинство психологов уже согласились с тем, что креативизм проявляется не только и не столько вследствие природной одарённости, но и развивается за счёт образования (к сожалению, пока крайне слабо), прежде всего, путём обучения средствам и методам принятия решений, системному анализу и синергетике.

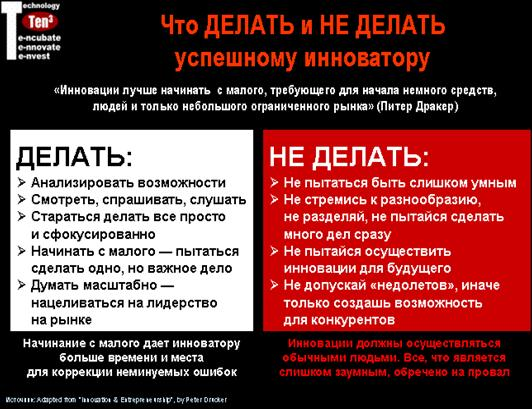

Несколько другие рекомендации дают западные специалисты, приближенные не к психологии, а к объектам инновационного творчества. К примеру, немецкие специалисты дают такой рейтинг целей инновационного процесса (рис. 3), а, значит, указывают, на что обратить внимание успешному инноватору при рыночных механизмах хозяйствования.

Рис.3. Предпочтения успешного инноватора

Именно эти рекомендации и привели к созданию новой научной дисциплины – инновационному инжинирингу, о которой не раз говорится в книге «Инновационные системы – достижения и проблемы».

1.2 Чему и как учить инновационного специалиста?

Возможно, кому-то вышеприведённые рассуждения и последующее развитие темы покажутся излишне декларационными, для кого-то явятся констатацией общеизвестных фактов и изречением прописных истин, но научить, порой проще, чем убедить обширный круг ответственных лиц образовать процесс обучения должным образом. Потому многое в этой главе можно рассматривать как вспомогательный материал в помощь преподавателям для аргументации своей позиции по обучению специалистов новой формации при общении с принимающими решения чиновниками всех рангов.

Система образования – это нациообразующая институция. Знаменитая фраза Бисмарка о том, что битву при Садовой выиграл школьный учитель, об этом и сказана. Без прусской школы не было бы прусской армии, не было бы прусского государства: прусская школа сделала нацию, которая оказалась способна на значимые деяния.

Хотелось найти какое-то современное литературное произведение, где были бы вскрыты проблемы современной системы образования, как, примеру, в романе американской писательницы и педагога, внучки классика еврейской литературы Шолом-Алейхема, Бел Кауфман «Up the Down Staircase» (Вверх по лестнице, ведущей вниз), 1964 год. О действиях, которые на первый взгляд, способствуют чему-либо, изменяя ситуацию к лучшему, а на самом деле только ухудшают положение. Роман о детях и взрослых, о тех, кто идёт против системы, надеясь, что их услышат. Героиня книги, молодая учительница Сильвия Баррет, приходит в школу в надежде заинтересовать учеников своим предметом – английской литературой, но быстро обнаруживает, что ученики по большей части равнодушны, большинство коллег совершенно безучастны кжизни школы, а сам ход этой жизни подчиняется бессмысленным бюрократическим нормам. Постепенно, однако, она понимает, что именно здесь перед ней открывается возможность действительно повлиять на умы и сердца учеников. Если заменить в этом тексте слово «школа» словом «университет», то этот нашумевший, особенно после одноименного фильма (1967, режиссёр Роберт Маллиган), странный роман и сейчас будет полностью отражать ситуацию в современной высшей школе многих стран. Вот, только направление движения придётся изменить – не вверх, а вниз по лестнице, ведущей вверх. При этом не только об образовании придётся вести речь, но и о многих сферах нашей жизни, так или иначе влияющих на развитие нашего сознания.

Только части социума, преимущественно за счёт заложенных у некоторых его субъектов на генном уровне механизмов развития сознания, к сожалению, почти без участия институтов образования и воспитания, удаётся вырваться из зоны догматизма и взобраться на следующую ступень развития сознания – критицизм. К несчастью, революционные стадии все реже оказываются успешными, ибо их субъекты владеют и оперируют лишь средствами догматизма, так как стадия критицизма в сознании ещё неспособна предложить хоть какие-то средства и методы преобразования. Ведь, сказать «не так!», мало для того, чтобы что-то изменить. И никакие реформы не произойдут, пока в сознании социума не наступят дальнейшие изменения, которые дадут ему оружие для движения вперёд. Хотим мы того, или не хотим, но третью ступень развития сознания (критицизм) преодолевают не бывшие ленинские кухарки, добравшиеся до власти и заполонившие в странах бывшего СССР все её институты, и не бывшие комсомольские и партийные деятели, поднаторевшие в средствах и методах оболванивания, зомбирования, манипулирования сознанием. Они научились также возвращать слишком вырвавшихся вперёд в развитии сознания ретивых членов социума на ступеньку мауглизма.

Видимо, необходимо начинать пока с дополнительного специального обучения инновативности с помощью более современных образовательных методов типа проведения тренингов, коучинга, консалтинга и т.д. Такие подходы неплохо зарекомендовали себя во многих странах, в частности, в Финляндии, Швеции, США, Японии. Да и странам бывшего СССР никто не мешает очередную партию ленинских кухарок, избранных во власть, вместо отдыха во время привычных им многонедельных каникул, обучить теории и практике, средствам и методам необходимого менеджмента и инновационного инжиниринга при необходимости на соответствующих уровнях иерархии. Может быть, для этого пригодится тренинг-коучинг для будущих субъектов инновационного инжиниринга «Современные средства и методы инновационного менеджмента». Хорошо бы не допускать власть к этой самой власти, пока субъекты власти, раньше остальных, не будут обучены вопросам теории и практики инновационного менеджмента и не докажут свою профессиональную подготовленность к выполнению своих властных функций.

Конструктивизм обычно является результатом образования и приобретённого опыта. Трудно не обратить внимания на то, что на всех уровнях развития сознания, кроме первого (мауглизма), определяющее значение имеет просвещение и образование. Очень небольшая часть населения от рождения обладает критицизмом, а, тем более, креативизмом, и конструктивизмом. Беда нынешней системы образования именно в том и заключается, что нет у неё такой задачи – развивать эти три высшие ступени развития сознания, хотя ещё не так давно эта задача стояла и её решению уделялось много внимания. Вырастают новые поколения людей. К сожалению, произошла чуть ли не сознательная их дебилизация (наркомания, пивной и просто алкоголизм, воспевание романтики уголовного мира в искусстве и, главное, неверная ориентация образования на приоритетное наполнение мозгов догматической информацией) в самый ответственный период развития сознания. Видимо, в том, что произошло возвращение назад (вниз по лестнице) к мауглизму, приходится признать, прежде всего, вину образования и, особенно, высшей школы.

Однако, нельзя снимать вину и с литературы, и с искусства, переориентировавшихся от сеяния разумного, доброго, вечного на добывание средств для существования. О растлевающем душу человека современном телевидении уже много написано, не стоит повторяться. Разве что, стоит вспомнить о многочисленных ток-шоу, после просмотра которых жить не хочется, или бесконечных сериалах, прославляющих криминальный мир, существенно переродившийся с приходом олигархического капитализма, или жестокий мир насилия и доблестных борцов с ним. Или вспомнить о гордящихся своим вкладом в прогресс информационных технологиях, которые сделали с помощью своих «стрелялок» убийство и насилие – обычным стилем жизни. Этот перечень средств и методов для оболванивания, зомбирования и дебилизации населения можно продолжать очень долго. Но нужно ли? Ведь все это уже стало обыденным, мы к этому ПРИВЫКЛИ.

И все же особенно волнуют общество уже сложившиеся перекосы в развитии сознания молодого поколения. Определённая успокоенность образования мирной сонной жизнью в застойный период привела к тому, что в школах и университетах многих стран исчезла военная подготовка, что также способствовало появлению инфантильных молодых людей, неспособных не только к защите Отечества, но и общественных ценностей, и даже собственного достоинства. Уже стали привычными группы праздно шатающихся ребят, не заработавших своим трудом ни единой копейки, которые заполнили улицы и площади городов. У многих из них в руках бутылка пива, часто многие из них под кайфом уже днём, не говоря уже о том, что вечером к их услугам ночные клубы, рестораны и более злачные места. Они почти не смотрят телевизор, интернет используют в основном для отупляющих стрелялок и просмотра доступных без всякой оплаты порноканалов, почти нет для них клубов по интересам (да и нет у них особых интересов, кроме «кекса» и секса). В лучшем случае, они посещают заведения, направленные, прежде всего, на совершенствование собственного драгоценного тела. Развивающие игры – тоже не для них. Обращает на себя внимание тот факт то, что даже шахматы и столь популярный ещё не так давно среди студенчества развивающий ум, сообразительность, разумный ответственный риск, пусть даже и излишне азартный, преферанс, молодёжи неведомы.

Появление во многих странах очередных стратегий реформирования высшего образования мало что изменяет. И дело не в отдельных деталях и локальных изменениях систем. Дело в том, что нуждаются в серьёзном переосмысливании исходные предпосылки принятой во многих странах стратегии, имеющей много общего в подходах к проблеме. В большинстве стратегий невозможно найти:

- Чёткой формулировки требований к современному специалисту, который смог бы стать инноватором, способным явиться главной движущей силой технологического развития реальной экономики. Тем более, в большинстве случаев нет даже упоминания о средствах и методах, которые необходимо использовать для этого.

- Признания принятого во всем мире факта, что высшая школа, как и наука, является не расточительной статьёй для бюджета, а производительной силой, активно участвующей в обеспечении устойчивого развития страны.

- Конструктивных предложений по реализации концепции единства образования, науки, производства и бизнеса в университетах. А во многих ведущих странах мира университеты (США, Япония, Израиль) давно стали флагманами развития как теоретической, так и прикладной науки, обеспечивающими с помощью своих бизнес-подразделений (бизнес-инкубаторов, хозрасчётных университетских центров технологического бизнеса и др.) развитие реальной экономики.

- Освещение идеологии интегрирования, синергетичного единения всех направлений деятельности современного вуза в конкретных средствах и методах, принятых во многих странах мира в форме кластерного подхода.

- Конкретных предложений по развитию науки в университетах, причём науки не с долгосрочными планами фундаментальных исследований за счёт многострадального бюджета, а с решением краткосрочных задач технологического преобразования реальной экономики страны.

Не заложена в стратегиях задача формирования высшей школой у своих питомцев более высоких, чем мауглианство и догматизм ступеней развития сознания, таких как критицизм, креативизм, конструктивизм, без которых невозможно выполнение пришедшими и приходящими в ближайшие годы поколениями уготованной им роли реформаторов. Нужны сегодня, завтра и в ближайшие десятилетия творческие инженеры и специалисты, способные критически анализировать все, что относится к их сфере деятельности, и находить эффективные, креативные, конструктивные, конкурентоспособные решения, реализация которых преобразует реальную экономику страны. Высшая школа должна заниматься подготовкой высококвалифицированных инженеров, способных совершить быстрое возрождение и бурное развитие экономики за счёт развития инновационного инжиниринга и главного инструмента его реализации – технологического бизнеса, прежде всего, среднего и малого.

Чаще всего в стратегиях не сформулирована задача изменения содержания образования с учётом ведущей роли специалистов в технологическом преобразовании экономики страны. Нет в концепции предложений о современной кадровой политике, к примеру, об имплементации в деятельность университетов рыночных форм взаимодействия с работодателями, включая участие последних в формировании паспорта специалиста, заказе специалиста (начиная с отбора работодателем кандидатов для учёбы за его средства ещё со школьной скамьи), организации производственной практики, реального дипломирования, стажировки, ординатуры и, наконец, распределения молодого специалиста. Нет предложений по усилению уровня бизнес-образования выпускников, а, ведь, только специалист, подготовленный к работе в условиях рыночной экономики, окажется успешным и полезным.

Основополагающий принцип развития понятийного мышления специалистов – непрерывное и бесконечное образование. Человек должен учиться и развиваться всю его сознательную жизнь, и только тогда он способен сам генерировать знания и инновационные решения высокого уровня. Не знаем, к сожалению, или к счастью, но этот принцип работает далеко не всегда, хотя бы потому, что далеко не все и не всегда дипломы получены в результате праведного труда при получении образования. Это прекрасно знают работодатели. Кроме того, наличие диплома отнюдь не свидетельствует о профессионализме специалиста, способности предлагать конструктивные и креативные решения и, главное, подтверждать профессионализм и совершенствовать его путём самостоятельной работы в течении всей жизни. Перед высшей школой редко ставятся задачи обучить студентов современным технологиям поиска оптимальных решений, развивать их творческие способности, критическое мышление и креативность.

Один очень важный вопрос раньше вообще редко обсуждался. Речь идёт о том, что необходимо обучить студента учиться. Традиционные лекции, лабораторные и практические занятия, архаичные курсовые проекты и другое сегодня являются уже не основными методами обучения. С развитием информационных технологий и вычислительной техники, средств общения и сферы услуг в области получения информации даже специального характера сложилась ситуация, при которой зачастую студент становится более информированным, чем его учитель. Это особенно печально, когда преподаватель находится в плену устаревших знаний, давно сложившихся взглядов, не занимается наукой, использует устаревшие конспекты, учебники, информацию. Трудно обвинить в этом только преподавателя – ведь многие промышленные предприятия вопросы их развития пока мало интересуют, поэтому к науке с предложениями о проведении НИР они обращаются крайне редко. Отсутствие хозяйственных договоров и скудость финансирования из госбюджета практически уничтожили во многих университетах серьёзную науку и крайне осложнило работу аспирантуры. А здесь ещё с каждым годом усиливающаяся конкуренция с системой образования стран, соревнующихся в скорости развития. Она уже привела к серьёзным трудностям в профориентации молодёжи, тем более, что мотивы, побуждающие ребят обучаться в вузах, становятся все менее убедительными. Трудности усилились после того, что во многих странах приняли непродуманные пенсионные законы, которые привели к одновременному уходу из вузов большого количества наиболее опытных учёных и преподавателей, не успевших подготовить себе достойную смену. Отсюда низкий профессиональный уровень многих молодых преподавателей. Ни разу в жизни не проходили многие из них через заводскую проходную, не работали ни дня в реальном производстве. Чаще всего, молодые люди пришли в аудиторию сразу после аспирантуры, а то и без неё.

Наши последние законы о высшем образовании посвящены, в основном, вопросам обеспечения

соответствия нашего образования не всегда наиболее успешным зарубежным образцам. Можно с уверенностью сказать, что обезьянничанье в этом случае и дальше окажется безуспешным, а слепое заимствование некоторых подходов в иных странах вряд ли способно что-то полезное привнести в школу. Ведь у каждой страны свои цели, приоритеты образования в сложившейся ситуации. Значит, необходимо менять средства и методы работы высшей школы с учётом этого.

Изменился и сам перечень требований к современному специалисту на рынке труда. Ещё недавно специалисты после окончания вуза попадали на устойчиво работающие предприятия, занимались поддержкой этой устойчивости за счёт профилактики, ремонта, иногда некоторого совершенствовании технологии и оборудования. Сегодня, по крайней мере, в странах бывшего СССР, у них совершенно другие задачи: нужно реанимировать предприятия реальной экономики, обеспечить их конкурентоспособность и дальнейшее устойчивое развитие. Именно для этого, прежде всего, нужны такие качества современного специалиста как критицизм, креативизм, конструктивизм. Может быть, это покажется странным, но для обеспечения этих качеств пути развития образования в этих странах должны разойтись с западным образованием. Там на рынке труда требуются специалисты традиционного уровня. Приходится часто слышать от вернувшихся молодых людей (к сожалению, их много остаётся за рубежом, там, где они получили образование), что их все время предостерегали при учёбе: ничего нового, не навредите, легче на поворотах.

Да, конечно, профессиональная подготовка даёт людям конкретные навыки, но и их нужно будет снова и снова обновлять на протяжении карьеры. И, конечно, учить кого-то делать одну единственную вещь всю свою жизнь – не то, что требуется для непрерывного обучения. В современных условиях во многих профессиях стало необходимым приобретать новые навыки взамен устаревших. В среднем и малом бизнесе в связи с ограниченным количеством сотрудников в каждом предприятии, появилась потребность в «гибридных рабочих местах». Навыки программиста, например, в настоящее время зачастую требуются далеко за рамками технологического сектора. Чтобы высококвалифицированные работники стали успешными, им необходимо профессионально-ориентированное образование на протяжении всей трудовой жизни. Западные коллеги считают, что для этого необходимы разные меры: и смягчение момента начала трудовой жизни, и возможность осваивать новые навыки на протяжении всей карьеры.

В развивающихся странах этих средств и методов явно недостаточно. У них иные задачи, стране нужны другие кадры, удовлетворяющие спрос на неформальную, не рутинную работу – энергичные, инициативные, наступательные с другим мышлением – критическим, креативным, конструктивным. Как их подготовить? Пока перечень применяемых для этого средств и методов не очень обширен. Это:

— дистанционное online, offline и модульное образование;

— авторские учебные программы;

— обучение не только по курсам, но и по дисциплинам, объединение студентов в тематические группы с учётом уровня их подготовки, более подготовленные студенты объединяются в группы, изучающие более сложные дисциплины или их разделы;

— концептуальные и проблемные лекции, построенные на результатах научных работ автора, по работам, внедрённым в практику;

— мозговые штурмы;

— работа студенческих групп синектикса;

— лабораторные работы и практические занятия по реальной тематике среднего и малого бизнеса в стиле коучинга;

— замена производственной практики системой «учёба-работа пополам» (система «завод-ВТУЗ);

— сокращение или отмена курсовых проектов;

— выполнение только реальных дипломных проектов по тематике, относящейся к среднему и малому бизнесу предпочтительно в студенческом бизнес-инкубаторе,

— внедрение электронных профессиональных научно-технических библиотек на дисках или других носителях с оцифрованной учебной, технической и научной литературой;

— создание и публикация технической литературы, адаптированной для подготовки современных специалистов без обилия наукообразных математических выкладок и малоизвестной терминологии, чрезвычайно редко используемых в инженерной практике, включённых в книгу отнюдь не ввиду необходимости, а в целях её «онаучивания».

— восстановить издание книг с производственной тематикой, не содержащих никогда не потребующиеся в будущем математические зависимости;

— усиление системы послевузовского образования с регулярной стажировкой выпускников путём проведения циклов семинаров и лекций, курсов, коучингов, тренингов, выполнения реальных проектов технического перевооружения производств;

— развитие практики выполнения хоздоговорных научно-исследовательских работ по заказу предприятий, где работают выпускники университета, выполняемых с их непосредственным участием.

В значительной степени проблемы развивающего образования решаются переходом на систему непрерывного образования уже в стенах университета. В варианте теории технических систем в качестве теоретической основы авторского курса лежит системный анализ, а также концепция устойчивого развития систем и синергетика. Такое непрерывное образование полезно, так как при этом удаётся улучшить теоретическую и практическую подготовку и дать полный набор знаний не только для будущего специалиста механика, но и для проектного менеджера. Поэтому в качестве временной меры ввиду инерционности чиновников от образования практически во всех странах можно рекомендовать начать подготовку таких специалистов на базе подготовки специалистов механического профиля в качестве второй специальности. Это не только поможет решить вопросы кадрового обеспечения технологического перевооружения реальной экономики стран, но и поднять среди молодёжи престиж инженерного образования. Дополнительных бюджетных средств для этого не потребуется.

Образовательные чиновники искренне заблуждаются, думая, что только заимствование западных подходов типа явно не оправдавшей себя Болонской системы способно заменить необходимость поиска собственных средств и методов обеспечения развивающего образования для повышения теоретического и практического уровня подготовки специалистов, достаточного для их активной роли в технологическом преобразовании экономики. Кроме изложенных выше средств и методов совершенствования образования, обращает на себя внимание проблема содержания образования. Специалисты многих стран с лёгкой руки финских педагогов и психологов обсуждают и уже успешно реализуют идеи исключения из программ многих школьных предметов не используемых практически в течение всей жизни человека отдельных разделов.

Одним из наиболее важных направлений работы в университетах является развитие работ по имплементации в учебный процесс понятийного мышления у студентов. Уже многие согласны с тем, что науки построены по понятийному принципу: в их основе базовые понятия, над которыми выстраивается пирамида науки. Психологи отмечают наличие особого понятийного мышления, а его истоки следует искать в работах выдающегося психолога Льва Выготского. Обобщив, понятийное мышление можно определить через три важных момента. Первый – умение выделять суть явления, объекта. Второй – умение видеть причину и прогнозировать последствия. Третий – умение систематизировать информацию и строить целостную картину ситуации. Можно констатировать, что этот алгоритм практически не отличается от обычного системного анализа, но само по себе выделение именно этих трёх моментов чрезвычайно важно именно для развития понятийного мышления именно в высшей, а не в средней школе, ибо школьник вряд ли готов адекватно понять реальную ситуацию и сделать правильные выводы. И здесь очень важно, чтобы будущий специалист понимал, что планы не реализуются и прогнозы не сбываются не только и не столько по вине окружающих людей и обстоятельств, а также и, может, даже в большей степени из-за неверного понимания им ситуации и неумения найти адекватные креативные, конструктивные решения.

Психологи, как обычно, забыли включить в приведённый алгоритм четвёртый пункт – генерирование конструктивного, желательно одновременно креативного решения. Это не вызывает удивления, ибо, по их общему мнению, слишком мало (до 20%) людей обладают полноценным понятийным мышлением. И, в основном, это те, кто изучал естественные и технические науки, научился операциям выделения существенных признаков, категоризации и установления причинно-следственных связей. Но, ведь, среди них крайне мало лиц, принимающих решения о развитии общества. Нельзя не подчеркнуть, что сегодня практически напрочь лишены понятийного мышления многие эксперты и политологи, психологи, философы, социологи, депутаты, высокопоставленные чиновники и т.д. Вот почему столь однообразными и безрезультатными стали многочисленные полит-шоу и заседания на самом высоком уровне, где зрители и слушатели не видят и не слышат результатов аналитического анализа проблемы, прогнозирования, синергетического анализа причинно-следственных связей и, тем более, конструктивных и креативных предложений. Все меньше полезных передач мы видим на телевидении, зато множатся чрезвычайно вредные передачи, где все вопросы анализа причин рассматриваемых историй, обобщения, поиска причинно-следственных связей, поиска конструктивных решений проблем даже не рассматриваются.

Отсутствие понятийного мышления у лиц, принимающих решения, игнорирование высшей школой необходимости развития понятийного мышления у студентов является основной причиной срыва чрезвычайно важных для каждой страны реформ. Пришло время, когда без реформ невозможно дальнейшее развитие, да и просто существование стран. Не будем обсуждать, какие именно реформы нужны, недостатки проводимых реформ, многочисленные просчёты некоторых реформаторов. Попробуем зайти с другой стороны. Проводимые реформы обычно удивительно однообразны и проводятся с одной целью – забрать все, что можно, у как можно большего количества людей и поделить забранное между как можно меньшим количеством элиты. Может, стоит уже задуматься о креативном содержании реформ и креативных методах их реализации?

Ведь, без сомнения, все мы хотим, чтобы все нынешнее безобразие осталось в прошлом, и мы могли бы гордиться своей страной высокоразвитой науки и интеллекта с экономикой, свободной от оков непомерных налогов, бюрократии и коррупции. Страной, где все могут работать по выбранной ими специальности, заниматься любимым делом, реализовать свои планы. Страной с высоким уровнем жизни красивых и успешных людей, где власть подчинена им и занимается обеспечением возможности реализации их интересов. Реализуя этот подход, удастся перейти от стратегии выживания к стратегии устойчивого развития, обеспечить инновационное развитие, которое, несомненно, является единственным реальным путём выхода из кризиса. Первым шагом для реализации этой задачи является коренное реформирование системы образования и подготовки будущего поколения к решению сложнейших креативных задач преобразования любой страны. Непрерывно пересматриваемое, дорожающее с каждым днём образование, забывшее о воспитании развитого, высокоинтеллектуального и неагрессивного поколения, не сумевшее обеспечить возможности талантливым детям и юношам не оставаться у обочины прогресса, переложившее воспитание молодых людей на их родителей, которые заняты добыванием хлеба насущного, пока неспособно выполнить эту задачу. Нужно создать и реализовать новые методики и организационные формы креативного образования. Всегда умный и талантливый народ чувствует необходимость этого.

А теперь попробуйте найти в этих принципах хотя бы один, касающийся качества, содержания образования. Не найдёте, их просто нет. Основное внимание уделено лишь планированию затрат и оценке результатов образования с помощью пресловутой тестовой системы оценки знаний. В то же время, качество образования – это система свойств и характеристик, отражающих соответствие образования современным потребностям общества и его ценностям, а также представлениям о его будущем.Декларируемое властью инновационное развитие окажется невозможным, если не обеспечить у выпускников университетов умение творчески мыслить. Для этого необходимо разрешить противоречие адаптивной сущности образования креативной сущности человека, перейти от традиционного образования (непрерывного усвоения новых знаний и их накопления) к креативному образованию. Образование нового века характеризуется отходом от привычных моделей трансляции знаний и наполнения знаниями мозгов учащихся к поиску новых концептуальных идей для реализации совсем другой стратегии (не наполнения, а развития мозга, обучающегося в сторону повышения его креативных способностей).

Между тем, развитые государства уделяют специальное внимание образованию творческой элиты. В США есть специальная система подготовки таких кадров для всех ответственных постов, в Великобритании действует сословная форма такого образования. Здесь стоит напомнить изречение Платона: «Умные люди расплачиваются за то, что не идут в государственное управление, тем, что ими управляют дураки». Отсюда все чаще возникает вопрос: чему и как учить студентов для того, чтобы они, став профессионально компетентными специалистами, были реально востребованы и конкурентоспособны на рынке труда, а, главное, чтобы они были готовы к необходимости поиска нестандартных креативных решений, для обеспечения динамичного развития в эпоху рыночной экономики, к профессиональному росту и профессиональной мобильности, гибкости мышления, межнациональному диалогу, толерантности и сотрудничеству.

Тут, с одной стороны, наиболее, как сейчас модно говорить, продвинутые преподаватели учат студентов творчеству постоянно: при решении задач, в деловых играх, на личном примере и т.д., поэтому в специальном курсе обучения творчеству, вроде, и нет необходимости. Другие считают, что творчеству вообще нельзя научить. По словам Рассела Акоффа, американского учёного в области исследования операций и системного анализа, «что касается смелости принятия решений и творческого подхода к решению проблем, то большинство преподавателей считает эти качества врождёнными и поэтому убеждено, что их нельзя ни привить, ни усвоить». В то же время, для выпускника вуза сегодня недостаточно иметь хорошие знания по общим и профессиональным дисциплинам, недостаточно даже умение аналитически мыслить. Необходимо умение творчески переосмыслить полученные знания, генерировать эффективные идеи в нестандартных ситуациях.

При нынешнем динамичном развитии мира часто усвоение накопленного другими опыта и знаний становится почти бесполезным во многих профессиональных областях. Объем знаний сейчас таков, что усвоить их даже частично уже невозможно, тем более, что количество информации, по некоторым оценкам, увеличивается каждые десять лет вдвое. Любой участник образовательного процесса, будь то преподаватель или студент, не может освоить все знания даже по одной дисциплине. На встречах с выпускниками прошлых лет мы часто спрашиваем, что из полученных в университетах знаний было востребовано в практике их инженерной деятельности. Чаще всего слышим ответ – практически ничего. Однако те скудные навыки, которые дала высшая школа по методам решения нестандартных задач, креативным методом почти всегда были использованы. Анализ ситуации показывает, что сейчас нужно не столько что-то знать (ибо большая часть знаний быстро забывается), сколько понимать, что нужно знать для решения той или иной задачи, уметь находить её решения, используя творческие способности или умение самостоятельного поиска необходимой информации с использованием информационных технологий и приобретения знаний. Только творчески ориентированное образование может сформировать нестандартно мыслящих людей, способных эффективно работать в самых разных областях знаний независимо от их специальности. Это особенно важно в рыночной ситуации, когда выпускник вуза зачастую не может найти работу по специальности или по разным причинам должен часто менять работу.

Важно и то, что при рыночных механизмах хозяйствования с их атакующим менеджментом и маркетингом зачастую оказывается недостаточным эволюционное постепенное совершенствование технологии и оборудования. Время, рынок, законы конкуренции часто требуют полной замены технологии и оборудования, использования революционных решений. Все чаще наши менеджеры понимают, что штопание старых дыр сегодня выгоднее заменить демонтажом старой установки и заменой её принципиально новой с революционной технологией.

Ставка на узкую специализацию высшего образования по европейскому образцу (вспомним расхожие выражения о том, что узкий специалист подобен флюсу и отличается дебильностью, так как напрочь не признает и не принимает никаких новшеств) сейчас представляется бесперспективной уже потому, что для плодотворной работы и создания чего-то нового необходимо обладать широким кругозором и уметь грамотно решать проблемы. В этом отношении представляется наиболее перспективным японский корпоративный менеджмент, где кадровые вопросы решаются в рамках ротационного механизма и специалист приобретает и широкий, и творчески ориентированный профессиональный кругозор.

Что бы ни говорили о привитии навыков творчества студентам, в большинстве вузов основное внимание уделяется лишь исполнительскому труду. Студентам даётся слишком много узкоспециализированных сведений, которые они могут найти в книгах, справочниках, интернете. А вот научить его нетрадиционно мыслить высшая школа как система пока не может, и творчески ориентированные выпускники – чаще всего заслуга не вуза как такового, а отдельных преподавателей.

Назрела необходимость в новом типе мышления – креативном. Формирование человека креативного типа предполагает освоение им принципиально новой культуры мышления, суть которой заключается в развитии интеллекта человека с помощью нетрадиционных технологий обучения. В таких технологиях акцент делается не столько на организацию и переработку знаний, сколько на их порождение. Этот вопрос тесно смыкается с технологиями порождения интеллектуальной собственности, которые являются предметом озабоченности человечества очень давно. Таких технологий человечество придумало очень много. В качестве наиболее популярных можно назвать: метод проб и ошибок, морфологический анализ, метод контрольных списков, метод национальных решений, мозговой штурм, синектикс и другие. Пока трудно назвать какую-то из этих технологий, как окончательно признанную, да и трудно большинство из них рассматривать в качестве образовательных.

Способна ли сегодня высшая школа многих стран, прежде всего стран СНГ, активно формировать специалиста креативного типа с принципиально новой культурой мышления, обеспечивающей не столько организацию и переработку знаний, сколько их порождение с помощью нетрадиционных технологий обучения (традиционные, выработанные более века тому, уже не работают)? Изменились строй, политическая система, менталитет людей, изменился облик ряда стран, появились даже новые классы общества. Не изменилось только содержание и методы обучения. Тот же набор предметов (разве что, появились современные общественные науки и исчезли или резко уменьшился объем старых). Но технические науки практически не изменились ни по набору, ни по содержанию. Тот же сопромат, та же теоретическая механика, те же детали машин, то же черчение и начертательная геометрия, тот же набор химико-технологических дисциплин.

Правда, появились компьютерные науки и информационные технологии. Это так, но они пока обособлены, далеко не во всех инженерных вузах перешли на изучение всех перечисленных выше наук с учётом компьютерной грамотности и возможности использования информационных технологий. К чему это приводит? Как пример – кандидат наук, специалист в области расчётов мостов и туннелей, переехал на ПМЖ в США. Было это не очень давно. Попробовал устроиться работать по специальности – все же специалист достаточно высокого уровня. На интервью спросили, какие методы он использует при расчётах мостов. Рассказал, показал, привёл примеры. Подвели его к компьютеру, ввели исходные данные и соответствующее случаю программное обеспечение. В течение нескольких секунд машина выполнила расчёты, построила эпюры нагрузок, оптимизировала техническое решение в диалоге машины и человека и даже несколько вариантов техдокументации предложила. Не приняли его – их специалисты учатся и работают по программам интегрированным, взаимосвязанным.

Проблема высшей школы ещё и в том, что традиционно сложился огромный набор специальностей, по которым готовятся бакалавры, магистры и, пока ещё, специалисты в наших университетах – только специальностей химического и строительного направления в университетах более сотни. Говорят, готовим специалистов с глубокой профессиональной подготовкой. Возражать трудно, но и не нужно. Узкие специалисты сегодня просто не соответствуют рыночным условиям работы предприятий независимо от их форм собственности. Приходится вертеться – в зависимости от требований рынка менять сырьё, продукцию, технологии, оборудование. К примеру, если раньше существовала в химии ориентация на одно – номенклатурные производства, то сейчас в мире уже давно взяли ориентацию на многономенклатурные гибкие легко трансформируемые производства, готовые очень быстро перейти, в соответствии с требованиями рынка, на выпуск другой продукции из другого сырья. Может ли узкий специалист очень быстро обеспечить такую трансформацию? Нет, конечно, его этому не учили.

Создание нового производства у нас всегда, даже если его покупали за рубежом, занимало несколько лет, а нынешний рынок считает на дни, ну, на месяцы. А для этого нужны легко переналаживаемые гибкие автоматизированные производственные системы, которые сегодня создавать и эксплуатировать просто некому. Если говорить о химиках, то совершенно неясно, отчего это в соответствующих университетах такая любовь к подготовке отдельно специалистов-технологов и специалистов-механиков. Может ли быть технолог профессионалом, если он слабо знает оборудование, где реализуется его технологический процесс. И, наоборот, может ли быть профессионалом специалист механик, если он слабо разбирается в процессах, что происходят в его оборудовании, если он не может разработать модель аппарата и реализовать алгоритм оптимизации процесса? Ответ ясен.

Вообще, можно ли решать сложные комплексные вопросы оптимизации техники (если понимать под ней синергетическое единство технологии и оборудования) дискретными методами силами специалистов, не понимающих друг друга, разговаривающих зачастую на разных технических языках? Это невозможно. Может, именно поэтому во многих ведущих зарубежных университетах отказались от излишнего дробления специализаций, а в химии зачастую перешли на подготовку специалистов по химической технике (Сhemical Engineering), а не отдельно по оборудованию или технологии. Все написанное имеет прямое отношение к вопросу креативности специалистов, ибо без универсальности, широкого кругозора, владения системными методами, современными информационными технологиями, методами оптимизации, теорией принятия решений ни о какой креативности говорить не приходится.

Как и в старые времена, сегодня в технических университетах читают огромные курсы лекций по математике времён Лобачевского, которые никогда не найдут применения в инженерной практике, но не учат использованию современных программных продуктов для вычислительной техники в практической деятельности. Учат физике, мало чем отличающейся от школьных курсов, но не учат использованию законов физики в современных технологиях и, особенно, в практике их оптимизации. Не стоит доказывать, что современному специалисту не нужна серьёзная базовая теоретическая подготовка, но, в то же время, нельзя подменять фундаментальные знания, необходимые для современного специалиста, набором разобщённой научной информации, которая никогда не будет востребована и будет немедленно забыта после экзамена. По-видимому, нужна серьёзная переориентация теоретических курсов, преодоление их оторванности от практики. Сделать это можно, если, оставив в покое теоретические лекции, обратить особое внимание на содержание лабораторных практикумов, привязав выводы теории к демонстрации возможностей её использования в решении практических задач, приближенных к профилю будущей специальности студента. Можно продолжать экскурсию по теоретическим курсам, но гораздо интереснее рассмотреть проблемы постановки профилирующих курсов в современной высшей школе.

Вспомним, что ещё не так давно в бывшем СССР была реализована концепция приобщения будущего специалиста к производству ещё на вузовской скамье. Выпускающие кафедры много внимания уделяли организации и проведению многочисленных практик и, особенно, преддипломной, лабораторного практикума на реальном оборудовании и технологических схемах или на его укрупнённых моделях. Сегодня большинство предприятий, которые раньше были базами практики, давно остановлены, а те, что работают, перешли в частную собственность. Организацией практики студентов последние заниматься не хотят, там время – деньги, а денег для оплаты практики у вузов давно нет. Вот и превращается зачастую практика в её имитацию.

Средств для обновления лабораторий выпускающих кафедр в вузах тоже нет. Обучать современным технологиям и осваивать современное оборудование на установках середины прошлого века невозможно. В этих условиях качественная подготовка креативного, да и не креативного специалиста тоже, становится весьма проблематичной. Некоторые профилирующие кафедры вынуждены были перейти от производственной практики и практикума на реальных объектах к имитационному практикуму на ЭВМ, что, конечно, далеко не равноценно. А между тем, читая лекции в университетах Польши, США, Дании, Испании, Японии, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии и Норвегии, можно видеть прекрасные современные лаборатории, опытно-промышленные производства. Так стоит ли лицемерно декларировать болонизацию высшей школы, не имея для этого элементарной материальной базы? О какой сопоставимости качества образования может быть речь? Представьте себе западного профессора, попавшего на современную кафедру почти любого университета в странах СНГ – все разговоры о сотрудничестве, обмене студентами и преподавателями, участии в очередной Рамочной программе ЕС и т.п. будут очень быстро свёрнуты. А опыт, к примеру, израильских университетов показывает, что наличие современного научного оборудования позволяет выполнять большое количество совместных проектов с ведущими университетами мира.

Может, именно невозможностью организовать в современных реалиях требуемую практическую подготовку специалисту объясняется повышенное внимание профилирующих кафедр к включению в учебные планы и рабочие программы выполнения многочисленных проектов и всяческих домашних заданий. Их огромное, далеко не всегда понятное и оправдываемое количество, иногда просто удручает. Однообразная тематика, полное отсутствие решения творческих задач в задании делает просто бессмысленным их выполнение. Студенты, зачастую в вопросах использования информационных технологий более продвинутые, чем их преподаватели, не без ехидства и удовольствия находят в интернете готовые решения любых задач и любые проекты, вплоть до дипломных. А в последние годы даже чертежи готовые в электронном виде там же добывают, а распечатать их – быстро и недорого.

Те, у кого родители побогаче, поступают ещё проще, заказывая готовые проекты и задания у «специалистов», которые делают все дорого, но быстро. Кто из нас не видел множество предложений этих сомнительных услуг студентам, аспирантам, соискателям даже докторских степеней в интернете, на досках объявлений, на планшетах, которые находятся на туловищах живых манекенов – тех же студентов. Недавно такое объявление появилось даже в вестибюле одного из наших уважаемых университетов с указанием расценок за услуги. И ещё говорят, что наиболее эффективным оказывается такой сервис, когда проекты в сервисных фирмах выполняют по заказам студентам именно те преподаватели, которые выдали им задание. Особенно это нравится заочникам. Вот здорово, и в коррупции никого не обвинишь – рыночные отношения действуют. Может, тем и объясняется обилие проектов и подобных заданий в программах и учебных планах, что это своеобразная коррупционная сделка сервисных контор и индивидуалов с университетами.

1.3 Советы психологов по развитию креативности под углом предпринимательства

В условиях рыночной экономики никому не нужны просто новации, все хотят именно инновации, т.е. внедрённые новации. А коммерциализируют новации именно предприниматели. И очень хорошо, когда креативный специалист – одновременно предприниматель. Тогда процесс реализации инновационного проекта несказанно ускоряется. А можно ли стать креативным предпринимателем – обучиться мастерству предпринимательства и овладеть искусством креатива?

В этом разрезе представляется небезынтересным рассмотреть советы психологов по развитию креативности под углом предпринимательства. О детском и юношеском возрасте пишут много, а вот как научиться мыслить более творчески в зрелом возрасте? Прислушаемся к психологам.

Многие психологи советуют записывать все приходящие в голову идеи, как хорошие, так и плохие. Если вы будете стараться выдвигать только хорошие идеи, это может привести, с одной стороны, к «ухудшению» потенциально плодотворных мыслей, а с другой – к постоянному чувству неудовлетворенности.

Когда вы занимаетесь творческой работой, не стоит упражняться в развитии критического мышления (оценка высказанных суждений и создание обоснованного вывода). Дайте себе побольше времени на размышления. Некоторые психологи советуют разыграть решаемую задачу в лицах или нарисовать её схему, чтобы создать о ней более наглядное представление. Они рекомендуют разговаривать вслух с самим собой и, разыгрывая задачу в лицах, проходить через все её решения. Всегда полезно идти по стопам известных творчески мыслящих людей и проявлять упорство.

Сознательно прилагайте усилия к тому, чтобы проявлять оригинальность и выдвигать новые идеи. Не беспокойтесь о том, что о вас могут подумать люди. Старайтесь мыслить широко, при этом, не обращая внимания на запреты, накладываемые культурными традициями. Если вы ошиблись при первой попытке, рассмотрите другие варианты и попробуйте найти новые пути. Будьте всегда открыты для дискуссии и проверяйте свои предположения. Ищите объяснения странных и непонятных вещей. Преодолевайте функциональную фиксированность и ищите необычные способы применения обычных вещей. Откажитесь от привычных методов деятельности и попробуйте поискать новые подходы. Чтобы выдать «на-гора» как можно больше идей, используйте метод мозгового штурма. При оценке идей старайтесь быть объективным. Представьте, что они принадлежат не вам, а другому человеку. Не иметь авторитетов и кумиров – любой человек, как бы умён и замечателен не был, может ошибаться. А «авторитеты» зачастую ещё и расслабляются и начинают нести чушь. Ну а поклонники продолжают внимать речам авторитета как божественному откровению. Не бояться быть «не как все». Хотя тут неправильна уже постановка вопроса. В идеале не должно возникать даже мысли в духе «похож я на других или нет?». Никакого смысла в таких рассуждениях отродясь не было. Быть надо собой, и мерить себя лучше всего своей линейкой. Нужна некоторая смелость мышления и отсутствие стереотипов. Чтобы не иметь стереотипов и прочей гадости, мешающей мыслить креативно, нужно прежде всего мыслить НЕЗАВИСИМО.

Все это помогает главному – видеть вещи более близкими к реальности. А значит и находить новые идеи, там, где другие, скованные стереотипами и «истинами», их не заметят и за миллион лет.

Подводя итоги психологических аспектов креативности, стоит отметить:

- Одна из основ креативного мышления – умение видеть мир неискажённым чужими мнениями, стереотипами, установками, изречениями авторитетов.

- Чтобы видеть мир близким к действительности, нужно уметь относиться ко всему критично и обладать независимым мышлением.

- Впечатления и опыт – топливо для креативности, независимое мышление – очистная установка, подсознание – двигатель.

4 . Системный подход – теоретическая база, проектный менеджмент – тактика реализации креативных проектов.

Роль творчества непрерывно возрастает в современной быстроменяющейся экономике, что связано с несколькими факторами:

— динамизмом современного бизнеса;

— гиперконкуренцией;

— увеличивающимся уровнем требований потребителей;

— повышением роли интеллектуального ресурса в системе производства;

— увеличением стоимости рабочей силы и её качества в сферах производства и бизнеса;

— развитием среднего и малого бизнеса и переходом от массового репродуктивного производства к мелкосерийному и индивидуализированному.

Сегодня на рынке побеждают те организации, которые активно развивают творческий потенциал своих сотрудников. В связи с этим предлагается освоить новые методики креативного обучения, основанные на использовании системных подходов.

В чем же суть новых методов креативного образования? Прежде всего, вся методика основана на знании и практическом использовании системного подхода, системного анализа. Студенты не просто изучают структуру сложных систем, но и учатся приёмам декомпозиции по вертикали и горизонтали, построению сетевых структур. Важно также научить студента учитывать взаимосвязь, прямое и обратное влияние различных иерархических уровней системы (интерэктность) и получение вследствие этого нового качественного и количественного результата (эмерджентность).

Однако, наиболее важно при креативном обучении студента добиться не только теоретического, но и практического освоения свойств сложных систем. Ведь именно на этих свойствах основан поиск креативных решений. К примеру, наиболее сложен для понимания и усвоения студентами принцип гармонии или соответствия, сформулированный как необходимость, дабы обеспечить соответствие параметров воздействия на систему определяющим характеристикам этой системы на лимитирующем уровне (чаще всего, это амплитудно-частотные характеристики).

Посмотрим на примерах традиционные методы поиска инновационных решений, в частности, инженерные методы решения творческих задач. Специалист решает задачи в своей области на высоком профессиональном уровне, опираясь на накопленные им знания и опыт. Когда же он сталкивается с принципиально новой задачей, для решения которой требуются знания из других областей науки и техники, то появляется барьер, пытаясь обойти который, специалист решает задачу перебором большого количества вариантов. Часто решение такой задачи, находится на стыке нескольких областей знаний и заранее трудно определить каких. В науке такой процесс перебора вариантов называют «Метод проб и ошибок».

Метод проб и ошибок. Явление, когда память подсказывает известные решения, получило название психологической инерции. Именно она мешает выйти из области привычных решений и используемых методов, поэтому вектор психологической инерции всегда направлен в сторону слабых решений.

Вторая составляющая традиционного мышления – узкий взгляд на исследуемый объект (отсутствие системного мышления).

Созданы методы, интенсифицирующие метод проб и ошибок, например, «Мозговой штурм», «Морфологический анализ» и другие. Они позволяют увеличить количество проб в единицу времени.

Мозговой штурм (англ. brainstorming) – один из наиболее популярных методов стимулирования творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путём применения специальных правил обсуждения. Широко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных задач. Метод мозгового штурма был разработан Алексом Осборном в 1953 году. Метод основан на допущении, что одним из основных препятствий для рождения новых идей является «боязнь оценки»: люди часто не высказывают вслух интересные неординарные идеи из-за опасения встретиться со скептическим либо даже враждебным к ним отношением со стороны руководителей и коллег. Целью применения мозгового штурма является исключение оценочного компонента на начальных стадиях создания идей. Классическая техника мозгового штурма, предложенная Алексом Осборном, основывается на двух основных принципах: «отсрочка вынесения приговора идее» и «из количества рождается качество».

Морфологический анализ – пример системного подхода в области изобретательства. Метод разработан известным швейцарским астрономом Фрицом Цвикки. Благодаря этому методу ему удалось за короткое время получить значительное количество оригинальных технических решений в ракетостроении. Для проведения морфологического анализа необходима точная формулировка проблемы, причём независимо от того, что в исходной задаче речь идёт только об одной конкретной системе, обобщаются изыскания на все возможные системы с аналогичной структурой, и в итоге даётся ответ на более общий вопрос.

Метод контрольных вопросов (МКВ) – один из методов психологической активизации творческого процесса. Цель метода – с помощью наводящих вопросов подвести к решению задачи. Списки таких вопросов предлагались многими авторами с 20-х годов. Изобретатель отвечает на вопросы, содержащиеся в списке, рассматривая свою задачу в связи с этими вопросами. В США наибольшее распространение получил список вопросов Алекса Осборна. В этом списке 9 групп вопросов: «Что можно в техническом объекте уменьшить?» и т.д. Каждая группа вопросов содержит подвопросы. Например, вопрос «Что можно уменьшить?» включает подвопросы: «Можно ли что-нибудь уплотнить, сжать, сгустить, конденсировать, применить способ минитюаризации? укоротить? сузить? отделить? раздробить?».

ТРИЗ и АРИЗ. Принципиально другую технологию мышления разработал советский инженер и писатель-фантаст Генрих Саулович Альтшуллер (1926-1998 гг.), которую он назвал «Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)». Альтшуллер первый осознал необходимость создания технологии, позволяющей отказаться от метода проб и ошибок и направленно искать решение – им была разработана система законов развития техники. Один из этих законов гласит, что техника развивается через выявление и разрешение противоречий. В этом принципиальное отличие изобретательского мышления от рутинного и изобретательской задачи от конструкторской. При рутинном мышлении мы ищем компромисс, т.е. пытаемся немного улучшить одни параметры, но невольно ухудшаем другие параметры. В изобретательском мышлении мы ищем противоречие, лежащее в глубине проблемы. Разрешая противоречие, получаем решение без недостатков.

В состав ТРИЗ входят:

— Законы развития технических систем (ТС).

— Информационный фонд ТРИЗ.

— Структурный анализ ТС.

— Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ).

— Метод выявления и прогнозирования аварийных ситуаций и нежелательных явлений («диверсионный» подход).

— Методы системного анализа и синтеза.

— Функционально-стоимостный анализ.

— Методы развития творческого воображения.

Нельзя не отметить, что ТРИЗ невиданно быстро был принят на вооружение в большинстве стран мира, прежде всего в США, Германии и Израиле. Подходы Альтшуллера в Украине развивал профессор Марк Давидович Кац. Прежде, чем рассмотреть его подходы, вспомним о торжестве методик ТРИЗ-АРИЗ, которые, как надеялись многие изобретатели, позволят формализовать и облегчить их тяжёлый труд по поиску новых инновационных решений. Современный химический инжиниринг (под инжинирингом сегодня понимают единство оборудования и технологии процессов, которые в этом оборудовании совершаются, ибо разорвать их при креативном подходе просто невозможно) основан не только и не столько на дизайне современной химической технологии, но и на искусстве выбора оптимального оборудования и методов воздействия на объект на базе системного анализа. Генрих Альтшуллер попытался формализовать процесс творчества, отталкиваясь от идеи устранения технических противоречий, и показал, что для устранения примерно полутора тысяч наиболее часто встречающихся технических противоречий имеется 40 наиболее сильных приёмов, дающих эффективные решения, а также разработал специальную таблицу, где по вертикали расположил характеристики технических систем, которые необходимо улучшить, а по горизонтали – характеристики, которые при этом недопустимо ухудшаются. На пересечении граф таблицы он указал номера приёмов в его специально созданной базе данных, которые с наибольшей вероятностью могут устранить выявленное техническое противоречие.