4 февраля 1944 г. 73 года назад

Ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК

ДНК — носитель наследственной информации (Фото: ktsdesign, Shutterstock)

4 февраля 1944 года в США увидел свет номер «The Journal of Experimental Medicine» со статьей об одном из важнейших открытий в биологии. Освальд Эйвери (1877–1955) и его сотрудники Колин Маклауд и Маклин Маккарти в исследованиях, проведенных в лаборатории Рокфеллеровского медицинского института (Нью-Йорк), неопровержимо доказали, что носителем наследственной информации, «материалом» генов, является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).

ДНК была открыта Иоганном Фридрихом Мишером в 1869 году. Биологическая функция новооткрытого вещества была неясна, и долгое время ДНК считалась запасником фосфора в организме. Более того, даже в начале 20 века многие биологи считали, что ДНК не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку строение молекулы, по их мнению, было слишком однообразным и не могло содержать закодированную информацию.

Постепенно было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось раньше, является носителем генетической информации. Одно из первых решающих доказательств принесли эксперименты О.Эйвери, К.Маклауда и М.Маккарти по трансформации бактерий (1944). Им удалось показать, что за так называемую трансформацию (приобретение болезнетворных свойств безвредной культурой в результате добавления в неё мёртвых болезнетворных бактерий) отвечают выделенные из пневмококков ДНК.

Вплоть до 1950-х годов точное строение ДНК, как и способ передачи наследственной информации, оставалось неизвестным. Хотя и было доподлинно известно, что ДНК состоит из нескольких цепочек, состоящих из нуклеотидов, никто не знал точно, сколько этих цепочек, и как они соединены.

Структура двойной спирали ДНК была предложена Френсисом Криком и Джеймсом Уотсоном в 1953 году на основании рентгеноструктурных данных, полученных Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин, и «правил Чаргаффа», согласно которым в каждой молекуле ДНК соблюдаются строгие соотношения, связывающие между собой количество азотистых оснований разных типов.

Позже предложенная Уотсоном и Криком модель строения ДНК была доказана, а их работа отмечена Нобелевской премией по физиологии и медицине 1962 года.

ХХХ

День рождения утюга: его первое документальное упоминание

(Фото: Reddogs, Shutterstock)

Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. В 4 веке до н. э. в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. Для разглаживания одежды в древности использовались слегка обработанные нагретые булыжники.

На Руси до появления утюга ткань разглаживали также сковородой, нагретой на горячих углях или рубелем – приспособлением из рифленой деревянной доски и скалки. Вещь, которую необходимо было погладить, наматывали на скалку и катали по ней доску.

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным.

В 18 веке пользовались духовыми утюгами, у которых откидывалась крышка для загрузки угля, для раздувания углей нужно было периодически дуть в боковые отверстия на утюге.

Потом появились утюги, в корпусе которых находилась металлическая трубочка для подсоединения к газовому баллону, на крышке утюга был расположен насос.

Были и спиртовые утюги, напоминающие керосиновую лампу. Поверхность такого утюга нагревалась спиртом, залитым внутрь, который поджигался по мере необходимости. Из-за дефицита спирта такое новшество долго не просуществовало.

Долгое время утюги были доступны немногим и являлись роскошью. Так за спиртовый утюг можно было купить стадо овец. Были и алюминиевые утюги, созданные не для глажения, а для вывоза цветного металла за рубеж.

С появлением электричества и развитием техники, появились электрические утюги. С точки зрения электротехники, их принцип основывается на выделении тепловой энергии при прохождении электрического тока через резистивный нагревательный элемент.

Как правило, конструкция утюга предусматривает расположение нагревательного элемента как можно ближе к подошве и наличие ручки из термоизолированного материала во избежание ожогов. В современных электрических утюгах есть небольшой резервуар для воды, вода используется для образования пара, позволяющего добиться большей эффективности глажения.

ХХХ

11 февраля 1809 г. 208 лет назад

Запатентован первый пароход

Настоящего успеха изобретателям удалось добиться только в начале 19 века (Фото: LesPalenik, Shutterstock)

Революцию в кораблестроении, связанную с применением энергии пара, начали готовить задолго до появления надежных паровых машин.

Считается, что первым эту идею выдвинул французский физик Дени Папен, экспериментировавший с моделью парового двигателя в 17 веке, примерно за 90 лет до появления паровой машины конструкции Джеймса Уатта. В 1707 году Папен спроектировал судно с паровым двигателем и гребными колесами, о котором почти не сохранилось достоверных сведений. По одной из версий, после успешного испытания его сломали лодочники, боявшиеся остаться без работы.

Через 30 лет опыты Папена продолжил англичанин Джонатан Халлс. Его первый эксперимент закончился плачевно: двигатель оказался настолько тяжелым, что паровой буксир попросту затонул.

Настоящего успеха изобретателям удалось добиться только в начале 19 века. В 1802 году шотландец Уильям Саймингтон продемонстрировал пароход «Шарлотта Дундас», а еще через пять лет американец Роберт Фултон построил «Клермонт» – первый пароход, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда «чудовище Фултона», изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра и течения.

11 февраля 1809 года Фултон запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в историю как изобретатель парохода. Незадолго до смерти он спроектировал военный корабль с паровым двигателем «Фултон Первый», также известный под названием «Демологос».

Первый российский пароход «Елизавета» был построен в 1815 году владельцем механико-литейного завода в Петербурге Карлом Бердом. После успешных испытаний на Неве «Елизавета» стала курсировать между Петербургом и Кронштадтом. Отчет об одном из таких рейсов опубликовал журнал «Сын Отечества». В этой статье русский морской офицер, впоследствии адмирал Петр Рикорд, впервые употребил в печати термин «пароход».

ХХХ

13 февраля 1895 г. 122 года назад

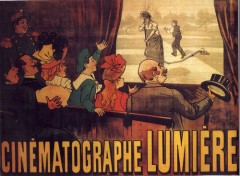

Начало мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру

Афиша кинотеатра братьев Люмьер

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения.

История появления изобретения по легенде такова. Однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль. Боль не дала Луи уснуть до утра. Но к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением.

Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь.

28 декабря этого же года в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На Бульваре Капуцинок в подвале «Гран-кафе» ими был устроен первый публичный платный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

С этого коммерческого показа собственно было положено начало мирового кино.

ХХХ

15 февраля 1820 г. 197 лет назад

Ганс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества

Ганс Кристиан Эрстед

обнаружил, что электрический ток, проходящий по проволоке, оказывает воздействие на магнитную стрелку компаса, находящуюся под ней. По одной из версий это произошло 15 февраля 1820 года.

Это открытие не было случайностью. Научная деятельность Эрстеда построена на убежденности связи между электричеством и магнетизмом. В некоторых источниках даже указывается, что Эрстед якобы всюду носил с собой магнит, чтобы непрерывно думать о связи магнетизма и электричества.

Продемонстрировав, как магнитная стрелка поворачивается под действием тока, протекающего по проводу расположенного вблизи компаса, Эрстед открыл еще и вращающий момент сил, до этого науке неизвестный.

Новость об открытии Эрстедом взаимодействия электрического поля и магнита быстро облетела всех физиков. Это дало толчок к выдвижению и развитию новых гипотез и объединило развивающиеся параллельно учения об электричестве и магнетизме.

Уже в июне 1820 года Эрстед печатает на латинском языке небольшую работу под заголовком: «Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку».

После своего открытия Эрстед стал всемирно признанным учёным. Он был избран членом многих наиболее авторитетных научных обществ: Лондонского Королевского общества, Парижской Академии, а в 1830 году его избрали почетным членом Петербургской академии наук.

Он продолжил заниматься наукой — в 1823 году независимо от Ж.Фурье открыл термоэлектрический эффект и создал первый термоэлемент. Изучал сжимаемость и упругость жидкостей и газов, изобрёл пьезометр, пытался обнаружить электрические эффекты под действием звука. Занимался он и молекулярной физикой.

Умер Эрстед в Копенгагене 9 марта 1851 года. Его хоронили как национального героя.

ХХХ

обнаружил, что электрический ток, проходящий по проволоке, оказывает воздействие на магнитную стрелку компаса, находящуюся под ней. По одной из версий это произошло 15 февраля 1820 года.

Это открытие не было случайностью. Научная деятельность Эрстеда построена на убежденности связи между электричеством и магнетизмом. В некоторых источниках даже указывается, что Эрстед якобы всюду носил с собой магнит, чтобы непрерывно думать о связи магнетизма и электричества.

Продемонстрировав, как магнитная стрелка поворачивается под действием тока, протекающего по проводу расположенного вблизи компаса, Эрстед открыл еще и вращающий момент сил, до этого науке неизвестный.

Новость об открытии Эрстедом взаимодействия электрического поля и магнита быстро облетела всех физиков. Это дало толчок к выдвижению и развитию новых гипотез и объединило развивающиеся параллельно учения об электричестве и магнетизме.

Уже в июне 1820 года Эрстед печатает на латинском языке небольшую работу под заголовком: «Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку».

После своего открытия Эрстед стал всемирно признанным учёным. Он был избран членом многих наиболее авторитетных научных обществ: Лондонского Королевского общества, Парижской Академии, а в 1830 году его избрали почетным членом Петербургской академии наук.

Он продолжил заниматься наукой — в 1823 году независимо от Ж.Фурье открыл термоэлектрический эффект и создал первый термоэлемент. Изучал сжимаемость и упругость жидкостей и газов, изобрёл пьезометр, пытался обнаружить электрические эффекты под действием звука. Занимался он и молекулярной физикой.

Умер Эрстед в Копенгагене 9 марта 1851 года. Его хоронили как национального героя.

ХХХ

18 февраля 1930 г. 87 лет назад

Американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон

Среди других планет Солнечной системы Плутон едва виден (Фото: Christos Georghiou, Shutterstock)

Плутон, до недавнего времени считавшийся девятой планетой Солнечной системы, расположенной в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля, долгое время оставался совершенно неизученным. Его существование теоретически предсказал американский астроном Персиваль Ловелл в 1915 году. Через 15 лет после этого планету открыл сотрудник обсерватории Ловелла Клайд Томбо.

В этой обсерватории Томбо работал с 1929 года. Задачей молодого ученого стало систематическое получение изображений ночного неба в виде парных фотографий с интервалом между ними в две недели с последующим сравнением пар для нахождения объектов, изменивших своё положение. Для сравнения использовался блинк-компаратор, позволяющий быстро переключать показ двух пластинок, что создаёт иллюзию движения для любого объекта, который изменил позицию, или видимость между фотографиями.

18 февраля 1930 года, после почти года работы, Томбо обнаружил возможно движущийся объект на снимках от 23 и 29 января. 13 марта 1930 года, после того, как обсерватория получила другие подтверждающие фотографии, новость об открытии была телеграфирована в обсерваторию Гарвардского колледжа.

Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла. Варианты названия начали поступать со всего мира. Имя «Плутон» первой предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией, и решила, что это имя — древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства — подходит для такого, вероятно, тёмного и холодного мира.

Официально объект получил имя 24 марта 1930 года. А спустя 76 лет, 24 августа 2006 года на проходившей в Праге ассамблее Международного астрономического союза Плутон лишили статуса планеты Солнечной системы. Он теперь лишь «карликовая планета». После недели обсуждений 2,5 тысячи астрономов, представлявших 75 стран мира, утвердили путем голосования критерии, которым должно соответствовать небесное тело для получения статуса планеты.

Согласно новому определению, статус планеты присваивается «небесному телу, которое движется по орбите вокруг Солнца, принадлежащей исключительно данному небесному телу, обладает достаточной массой для образования гравитационного поля, вследствие чего данное небесное тело получает шарообразную форму».

После исключения Плутона из числа планет это название закреплено лишь за 8 небесными телами: Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Согласно новой классификации, Плутон относится теперь к категории малых планет, или планетоидов.

ХХХ

23 февраля 1826 г. 191 год назад

Николай Лобачевский положил начало неевклидовой геометрии

Николай Иванович Лобачевский

23 февраля 1826 года Николай Иванович Лобачевский выступал на заседании физико-математического факультета Казанского университета. Он представил вниманию заседавших доклад «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных».

В своем докладе Николай Иванович Лобачевский изложил основы новой геометрии, в которой нарушаются общепринятые представления.

В «воображаемой» геометрии высказанная теория сходимости параллельных прямых не произвела на присутствующих должного впечатления. Открытие Лобачевского осталось не принятым российскими учеными. На самом деле в этот день было положено начало неевклидовой геометрии.

Открытие Николая Ивановича Лобачевского стало известно математикам мира только в 1840 году. Лучшие умы мира высоко оценили открытие и исследования Лобачевского.

Гёттингенское Научное общество по предложению выдающегося математика Карла Фридриха Гаусса избрало Николая Ивановича Лобачевского членом-корреспондентом.

Широкое признание пришло к 100-летнему юбилею Лобачевского – была учреждена международная премия, в Казани поставлен памятник.

ХХХ

25 февраля 1837 г. 180 лет назад

Томас Дэвенпорт получил патент на электродвигатель постоянного тока

Электровоз (Фото: Leonid Andronov, Shutterstock)

В 1833 году деревенский кузнец и электрик-самоучка из американской глубинки Томас Дэвенпорт узнал о том, что Джозеф Генри изобрел электромагнит и использует его для обогащения железной руды.

Томас Дэвенпорт купил новинку Генри, изучил ее и стал сам изготавливать компактные магниты. Для изоляции проводов в ход пошло подвенечное платье его жены. Томас Дэвенпорт разрезал его на ленточки и обматывал ими провода.

Очень скоро мотор был готов — это был первый роторный электродвигатель постоянного тока. В 1835 году Томас Дэвенпорт демонстрировал публике модель круговой железной дороги, по которой ездил маленький локомотив. Диаметр дороги был 1,2 метра.

Долго Томас Дэвенпорт не мог запатентовать свое изобретение. Пока еще не было правил патентования электрических машин. И вот 25 февраля 1837 года он, наконец, получил патент на «Усовершенствование в двигательной технике с помощью магнетизма и электромагнетизма».

Изобретение Дэвенпорта получило известность. Пресса провозгласила революцию в науке. Дэвенпорт открыл на Уолл-стрит мастерскую, стал искать инвесторов, познакомился с Сэмюэлом Морзе. Вскоре Дэвенпорт основал газету «The Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer», для печати которой использовал печатный станок, приводимый в движение электромотором.

Однако ему не суждено было увидеть широкое внедрение своего изобретения: предприятие Дэвенпорта терпит коммерческую неудачу, и Томас возвращается в Вермонт. Он пишет книгу, но, не успев ее закончить, умирает в 1851 году в городе Солсбери.

А его изобретение в последующие годы стало применяться на рельсовом и безрельсовом электрифицированном транспорте, в подъёмных кранах, на прокатных станах, в устройствах автоматики и т.п.

ХХХ

26 февраля 1935 г. 82 года назад

Изобретатель Роберт Уотсон-Уатт провел первые испытания радара

Радар – система для обнаружения воздушных, морских, наземных объектов (Фото: FotograFFF, Shutterstock)

Радиолокационная станция (РЛС) или радар (радиообнаружение и дальнометрия) – система для обнаружения воздушных, морских, наземных объектов, для определения их дальности и геометрических параметров. Использует метод, основанн ый на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов.

В 1887 году немецкий физик Генрих Герц начал эксперименты, в ходе которых он открыл существование электромагнитных волн, предсказанных теорией Джеймса Максвелла. Герц научился генерировать и улавливать электромагнитные радиоволны и обнаружил, что они по-разному поглощаются и отражаются различными материалами.

Попутно с работами по радиосвязи Александр Попов сделал еще одно важное открытие. В 1897 году во время опытов по радиосвязи между кораблями он обнаружил явление отражения радиоволн от корабля. Этим открытием А.С.Попова было положено начало новому средству наблюдения радиолокации. Несовершенство техники не позволило тогда же использовать его для создания практически приемлемых приборов. На это потребовалось около 40 лет.

Одно из первых устройств, предназначенных для радиолокации воздушных объектов, продемонстрировал 26 февраля 1935 года шотландский физик Роберт Уотсон-Уатт, который примерно за год до этого получил первый патент на изобретение подобной системы.

В начале своей карьеры Роберт Уотсон-Уатт был преподавателем физики в университетском колледже Данди. Возглавляемый им отдел радио в Национальной физической лаборатории был в этой области ведущим. Перед Уотсоном-Уаттом стояла важная проблема – как модулировать импульсами передатчик большой мощности. Ему удалось решить ее, и технические характеристики первого же варианта оборудования, разработанного в его лаборатории, оказались настолько хорошими, что после успешной демонстрации Уотсон-Уатт получил денежные средства, позволившие ему организовать опытное производство.

К концу 1936 года Министерство авиации построило цепь из пяти РЛС, разнесенных на 40 км друг от друга. Эта цепь сыграла важнейшую роль в борьбе с налетами гитлеровской авиации на Великобританию в годы Второй мировой войны.

ХХХ

27 февраля 1411 г. 606 лет назад

В шотландском городе Сент-Эндрюсе был основан один из старейших университетов

Сент-Эндрюсский университет (Фото: Stephen Finn, Shutterstock)

Город Сент-Эндрюс назван в честь покровителя Шотландии святого Андрея. В 1410 году в городе Сент-Эндрюсе была основана обычная школа. Основали ее несколько выпускников Сорбонны. 27 февраля 1411 года Епископ Генри Вордло издал указ об основании на базе этой школы первого шотландского университета.

Университет по примеру парижской альма-матер имел четыре факультета. Это факультет теологии, права, искусств и медицины. К искусствам в те времена относились точные науки.

Антипапа Бенедикт ХIII в сентябре 1413 года подтвердил указ Вордло. Гонцы с буллой от антипапы прибыли 4 февраля 1414 года. В этот же день состоялась торжественная церемония открытия университета.

Это старейшее после Оксфордского и Кембриджского университетов учебное заведение Великобритании.

В нынешнее время в университете так же четыре факультета – теологии, искусства и гуманитарных наук, медицины и факультет точных наук. Учатся в нем около семи тысяч студентов. Трое выпускников университета были удостоены Нобелевской премии.

ххх

28 февраля 1913 г. 104 года назад

Нильс Бор предлагает планетарную модель строения атома

Атом (Фото: Bedrin, Shutterstock)

Модель Бора, предполагающая, что электроны движутся вокруг атомного ядра подобно планетам, обращающимся вокруг звезды, позволила объяснить химические и оптические свойства атомов. В 1922 году за эту работу Нильс Бор был награжден Нобелевской премией.

Опыты по изучению прохождения электрического тока через жидкости, проводимые Фарадеем, дали представление об электричестве как отдельных единичных зарядах.

Величины этих зарядов были определены при изучении прохождения электрического тока через газы. Открытие самопроизвольного распада атомов привело к представлению о сложности атома. Открытие ядер атома дало возможность Резерфорду в 1911 году построить одну из первых моделей строения атома.

Датский физик Нильс Бор 28 февраля 1913 года предложил свою теорию строения атома, в которой электрон в атоме не подчиняется законам классической физики. Согласно этой теории электрон вращается вокруг атома по строго стационарным круговым орбитам. Бор ввел понятие квантового соотношения между радиусом орбиты и скоростью электрона.

Впоследствии теория Бора была дополнена и переосмыслена. На смену теории Бора пришла квантовая модель строения атома.

Иллюстрация: В Гае.ру

Источник: http://www.calend.ru/events/