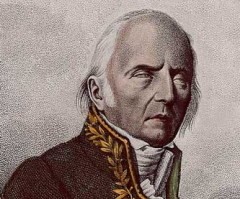

Жан Батист Ламарк

французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы

1 августа 1744 — 18 декабря 1829

Жан Батист Ламарк родился 1 августа 1744 года в Пикардии, в семье обедневшего дворянина. Отец готовил его к духовному званию, но после его смерти Жан поступил в армию, участвовал в Семилетней войне и вскоре стал офицером.

Из-за травмы он в 1768 году был вынужден уйти в отставку и окончил Высшую медицинскую школу. Увлекшись ботаникой, он написал трехтомный труд «Флора Франции», который, будучи опубликованным в 1778 году, принес ему известность. В 1783 году Ламарк начал работу по составлению ботанического словаря, в котором было описано более 2000 родов растений. Ламарк систематизировал растения в зависимости от усовершенствования цветка и плода.

В годы Французской революции Ламарк вынужден был сменить профиль и стать зоологом. В 1793 году он возглавил новую кафедру «естественной истории насекомых и червей» в Музее естественной истории в Париже, где вскоре стал профессором и проработал более 20 лет.

Кроме биологии, Ламарк интересовался физикой и химией, метеорологией и исторической геологией. Он сделал множество открытий в области естественных наук. Впервые он пришел к понятию биосферы (без самого этого термина) и создал первую теорию эволюции живых организмов от простых к сложным.

Эта теория была изложена в книге «Философия зоологии» (1809) и принесла ему всемирную славу спустя полвека после ее появления, благодаря трудам его последователя Чарльза Дарвина.

К концу жизни ученый потерял зрение и доживал свои дни в нищете. Лишь его дочь Корнелия разделила с ним его судьбу и писала под его диктовку.

Умер Жан Батист Ламарк 18 декабря 1829 года в Париже.

ххх

Кнут Гамсун

норвежский писатель, Нобелевский лауреат

4 августа 1859 — 19 февраля 1952

Кнут Гамсун родился 4 августа 1859 года в Ломе (Норвегия), в семье деревенского портного. Настоящая его фамилия — Педерсен. С девяти лет работал в конторе у своего дяди, а с 1873 года начались годы странствий, в течение которых он сменил множество занятий.

Его первая книга появилась в 1877 году, но только после того, как он пожил в США (1882–1884 и 1886–1888) и обосновался в Копенгагене, на него обратили внимание.

Увидевший свет в 1890 году роман «Голод» произвел сенсацию принципиально новой трактовкой темы. Гамсун не обвинял общество: в духе Ф.Достоевского и А.Стриндберга, он проникновенно изображал и эстетизировал иррациональные процессы в мозгу умирающего от голода человека.

К другим произведениям этого периода относятся «Пан» и трилогия «Под осенней звездой», «Странник, играющий под сурдинку» и «Последняя радость». Неоромантический бунт против цивилизации обусловил его «возврат к природе» в идеологическом плане и на практике.

После того, как оставив скитания, Гамсун в 1911 году предпочел жизнь джентльмена-фермера, он создал свой лучший роман «Соки земли» (1917), эпос простой жизни, принесший ему Нобелевскую премию по литературе в 1920 году и международное признание в беспокойные годы после Первой мировой войны.

Однако неприятие Гамсуном индустриально-демократической цивилизации стало причиной его симпатий к нацистам в 1930-е годы, и поставило его во время Второй мировой войны в один ряд с врагами родины. После войны он был отдан под суд за измену.

Кнут Гамсун избежал тюремного заключения благодаря преклонному возрасту, жил некоторое время в доме для престарелых, был направлен на обследование в психиатрическую клинику в Осло, а в 1950 году вернулся в свое имение Нёрхольм близ Гримстада на юге Норвегии, где и умер 19 февраля 1952 года.

ххх

Наум Габо(Певзнер)

русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства

5 августа 1890 — 23 августа 1977

Наум Габо – один из самых значительных первопроходцев в искусстве 20 столетия.

Наум Борисович Габо (настоящая фамилия — Певзнер) родился 5 августа 1890 года в Брянске. Учился в Томске и Курске. С 1907 года он начинает экспериментировать с рисунком, делает первые опыты в живописи.

С 1914 года он жил и работал за рубежом (Франция, Норвегия, Германия). В 1915 году взял псевдоним – Наум Габо, чтобы отличить себя от брата-художника. В 1915-1916 годах Наум занимается созданием первых конструктивистских скульптур.

Кинетическая скульптура Габо в Роттердаме

В 1917 году Габо вернулся в Россию, преподавал во ВХУТЕМАСе. В 1920 году вдвоем с братом он публикует «Реалистический манифест», в котором призывает художников не пассивно отображать, а, отрешившись от прошлого, активно перестраивать жизнь. И на протяжении 60-ти лет своей творческой жизни Габо никогда не изменял своей теории, стремясь быть актуальным и своевременным.

С 1922 года Габо жил в Германии. Здесь он работал как оформитель с балетной труппой Сергея Дягилева, преподавал в Баухаусе. В 1932 году переехал во Францию, был близок к Мондриану. С 1935 года жил в Великобритании и оказал заметное влияние на британский художественный авангард. Все чаще выступая как философ и теоретик искусства, он вместе с Б.Никольсоном издавал журнал «Circle» («Круг»).

В 1946 году Габо переехал в США, где в 1952 году получил американское гражданство, преподавал в Гарварде. В 1961 году он ненадолго приезжал в Советский Союз.

Почетный доктор Королевского колледжа искусств в Лондоне, кавалер Ордена Британской империи, обладатель Логановской медали за вклад в искусство (США) — Габо за годы своего творчества, помимо многочисленных музейно-выставочных объектов, представленных в крупнейших музеях современного искусства в США и Западной Европе и США, создал и немало интересных архитектурных композиций. Среди них наиболее известны: конструкции и рельефы для Музея искусств в Балтиморе, Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке, универмага «Бейенкорф» в Роттердаме, Национальной галереи Берлина и другие.

В своем творчестве мастер отстаивал принципы свободной игры форм. Применяя широкий спектр приемов и материалов (алюминий, сталь, бронза, зеркала, проволока, нейлоновая нить…), он часто предпочитал не закрытые и «глухие», а прозрачные и «легкие» формы, поэтику проемов и пустот, активно взаимодействующих с окружающей средой.

Скончался Наум Габо 23 августа 1977 года в Уотербери (штат Коннектикут, США). Он навсегда остался в истории искусства как один из лидеров мирового художественного авангарда.

ххх

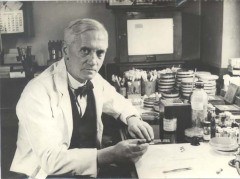

Александр Флеминг

британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат

6 августа 1881 — 11 марта 1955

Александр Флеминг родился 6 августа 1881 года в графстве Эйршир в Шотландии, в многодетной семье фермера. Когда ему было семь лет, умер его отец, и Александр вместе со старшим братом стали управляться со всеми делами на ферме самостоятельно. В 1900 году он пришел в Лондонский шотландский полк с намерением участвовать в англо-бурской войне, но так и не успел, потому что война закончилась.

Флеминг окончил медицинскую школу и в 1906 году стал членом Королевского колледжа хирургов. В последующие годы он работал в госпитале Святой Марии в Лондоне. Во время Первой мировой войны служил капитаном в Королевской медицинской армии — работал в полевых госпиталях на западном фронте во Франции. В 1918 году Александр вернулся в госпиталь Святой Марии, где спустя 10 лет был избран профессором бактериологии.

В историю Флеминг вошел как первооткрыватель двух важных веществ – лизоцима и пенициллина. Оба открытия были сделаны им в 1920-е годы, и оба – случайно. В лаборатории, где Флеминг изучал бактерии, он случайно чихнул. А по прошествии нескольких дней он заметил, что там, куда попали капли слюны, бактерии погибли. Так был открыт лизоцим – фермент, уничтожающий некоторые вредные бактерии и не повреждающий ткани.

Второе открытие он сделал несколько лет спустя. Он заметил, что в чашке Петри с бактериями-стафилококками выросла плесень, которая уничтожила эти бактерии. Из материала плесневых грибов Флеминг выделил вещество, производящее такие разрушения, – пенициллин. Так был открыт исторически первый антибиотик.

Так неряшливость ученого, которой он славился среди своих коллег, сослужила хорошую службу науке. Работу Флеминга по выделению пенициллина продолжили другие ученые (Говард Флори и Эрнст Борис Чейн), а массовое производство антибиотика было налажено уже в годы Второй мировой войны.

За это открытие Флеминг, Флори и Чейн были удостоены в 1945 году Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

Скончался Александр Флеминг 11 марта 1955 года в Лондоне от инфаркта миокарда.

ххх

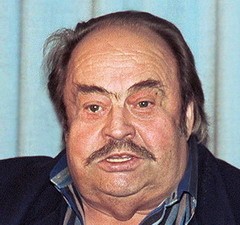

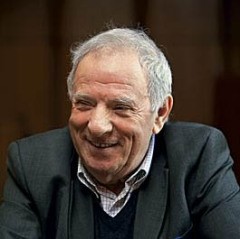

Александр Бовин

советский журналист, публицист, политолог, дипломат

9 августа 1930 — 29 апреля 2004

Александр Евгеньевич Бовин родился 9 августа 1930 года в Ленинграде, в семье военнослужащего.

Получил юридическое образование в Ростовском государственном университете. В его профессиональной карьере были должности народного судьи, заведующего отделом пропаганды и агитации, заместителя директора леспромхоза.

В 1959 году окончил аспирантуру философского факультета МГУ и защитил кандидатскую диссертацию по философии. В 1959 – 1963 годах он был научным консультантом редакции философии журнала «Коммунист», с 1963 по 1972 год руководил группой консультантов отдела ЦК КПСС. Сотрудничал с Андроповым, был спичрайтером Л.И. Брежнева.

В 1968 году участвовал в переговорах с Пражской стороной и занимал достаточно независимую позицию по поводу ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Независимая позиция Бовина привела к его переводу в газету «Известия». С 1972 по 1991 год Бовин был политическим обозревателем газеты «Известия» и ведущим еженедельной телевизионной программы «Международная панорама».

В 1991 году за неделю до распада СССР был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Израиле (после распада СССР до 1997 года был послом Российской Федерации в Израиле). В марте 1997 года был освобожден от должности в связи с уходом на пенсию.

Амплитуда его научных интересов и круг познаний были поистине безграничны. Он был «замечен» и в юриспруденции, и в дипломатии, и в политике, и в качестве мецената в театре, он любил математику и был прекрасным журналистом. Он был талантлив во всем, за что брался, ироничен не только по отношению к другим, а в первую очередь к себе. Он был яркой, независимой и смелой личностью. Он был сыном Родины, сыном 20 века. Может быть поэтому, он заслужил и пользовался таким авторитетом и популярностью.

Скончался Александр Евгеньевич Бовин 29 апреля 2004 года в Москве от кровоизлияния в мозг.

ххх

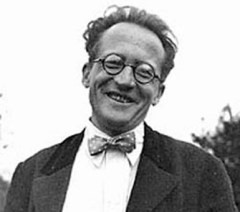

Эрвин Шредингер

австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат

12 августа 1887 — 4 января 1961

Эрвин Шредингер – лауреат Нобелевской премии по физике (1933); профессор Берлинского, Оксфордского, Грацского и Гентского университетов. Он был не только крупнейшим физиком-теоретиком, но и неординарным мыслителем, знал шесть языков, читал в подлинниках античных и современных философов, интересовался искусством, писал стихи.

Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шредингер (нем. Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger) родился 12 августа 1887 года в Вене. В 1898 году он поступил в Академическую гимназию, после окончания которой учился в 1906-1910 годах в Венском университете, ставшем к этому времени уже видным центром теоретической и экспериментальной физики. Именно там под влиянием крупных физиков сформировалось научное мировоззрение Шредингера.

За несколько недель до начала Первой мировой войны Шредингера призывают в армию. Эрвину повезло – его отправляют в качестве артиллерийского офицера на относительно спокойный участок Юго-Западного фронта. Там ему удается даже оставаться в курсе развития физики, в частности, познакомиться со статьями А.Эйнштейна по общей теории относительности и в 1918 году опубликовать две статьи по этой теме.

В 1920 году Шредингер стал профессором Высшей технической школы в Штутгарте, в 1921-1927 годах — Высшей технической школы в Цюрихе. В последующие годы он работал в различных Университетах Европы — был профессором Берлинского и Оксфордского университетов, университетов в Граце, Генте и Королевской академии в Дублине, а в с 1956 года стал профессором Венского университета.

Мировую славу Шредингеру принесли его работы по квантовой теории в 1926 году. Он получает знаменитое «волновое уравнение» материи – уравнение Шредингера, которое играет одну из фундаментальных ролей в атомной физике. Вообще основные труды ученого посвящены вопросам математической физики, теории относительности, физики атома и биофизики.

Большой интерес проявлял Шредингер и к биологии. В 1944 году была опубликована его известная популярная книга «Что такое жизнь с точки зрения физики?». В ней он пытался использовать физические подходы и концепции к решению проблем живого, в частности к установлению природы генов.

Умер Эрвин Шредингер 4 января 1961 года в Вене в возрасте 73 лет.

ххх

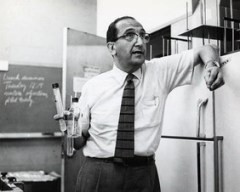

Сальвадор Лурия

американский микробиолог итальянского происхождения, Нобелевский лауреат

13 августа 1912 — 6 февраля 1991

Сальвадор Эдвард Лурия родился 13 августа 1912 года в Турине (Италия). В 1929 году поступил в Университет Турина на медицинский факультет. В 1935 году закончил его с отличием, получив степень доктора медицины. После окончания университета в течение трех лет служил офицером медицинских войск в итальянской армии. После демобилизации уехал в Париж работать в Институте радия.

Именно в это время Лурия заинтересовался бактериофагами (разновидностями вирусов, поражающих бактериальные клетки). Он начал серию экспериментов по облучению бактериофагов рентгеновскими лучами, пытаясь вызвать генетические мутации фагов. Во время Второй мировой войны он эмигрировал в США, где поступил на работу в колледж врачей и хирургов Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Вскоре познакомился с Максом Дельбрюком, молекулярным биологом из Университета Вандербильта. Они выяснили, что независимо друг от друга проводят схожие исследования. Лурия и Дельбрюк решили проделать серию совместных экспериментов. В 1943 году они представили научному сообществу флуктуационный метод анализа полученных результатов, базирующийся на теории вероятностей и математической статистике.

В этом же году Лурия и Дельбрюк познакомились с Альфредом Херши, микробиологом из Вашингтонского университета. Оказалось, что независимо друг от друга Дельбрюк и Херши открыли явление рекомбинации генов и обмена генетической информацией между двумя различными линиями бактериофагов.

В дальнейшем Лурия продолжал свои исследования и в 1950 году стал профессором бактериологии Иллинойского университета; в 1959 году – заведующим отделом бактериологии Массачусетского технологического института в Кембридже, а через шесть лет он – профессор-консультант в Институте биологических исследований Солка.

В 1969 году Лурия (совместно с Херши и Дельбрюком) стал лауреатом Нобелевской премии «за открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов». И это не единственное достижение — он лауреат различных премий, член Национальной академии наук и множества различных обществ.

Умер Сальвадор Лурия 6 февраля 1991 года в Лексингтоне (штат Массачусетс, США).

ххх

Джон Голсуорси

английский прозаик, драматург и поэт, Нобелевский лауреат

14 августа 1867 — 31 января 1933

Джон Голсуорси, автор знаменитого цикла «Сага о Форсайтах», родился 14 августа 1867 года в английском городе Кингстон-Хилл (графство Суррей), в зажиточной семье. Учился в привилегированной школе Харроу, затем в Оксфорде.

Следующие несколько лет Голсуорси провёл в путешествиях, занимался адвокатской практикой. В 28 начал писать. Свою первую книгу «Под четырьмя ветрами» он опубликовал в 1897 году. Романы «Джослин» и «Вилла Рубейн» издал под псевдонимом Джон Синджон.

В 1905 году Голсуорси женился на Аде Пирсон, бывшей жене двоюродного брата. В течение десяти лет до этой женитьбы Голсуорси тайно встречался со своей будущей женой. Возможность жить вместе, не скрываясь, вдохновила Голсуорси на роман «Собственник», который был закончен в 1906 году и в котором описан неудачный брак Ады на примере отношений Сомса и Ирен Форсайт. Это роман, принесший автору репутацию серьезного писателя, стал самым известным из его произведений. «Собственник» явился первым томом трилогии «Саги о Форсайтах».

Между 1906 и 1917 годами Голсуорси написал и поставил большинство своих пьес. Как и в романах, в его пьесах обличались самые острые проблемы общества. Джон Голсуорси тратил не меньше половины своих доходов на благотворительность и активно выступал за социальные реформы, агитировал за пересмотр законов о цензуре, разводе, минимальной зарплате, женском избирательном праве.

Неукоснительно соблюдая правило писать каждое утро, Голсуорси создал внушительный объём литературной продукции, куда входят 20 романов, 27 пьес, 3 сборника стихотворений, 173 новеллы, 5 сборников эссе, по меньшей мере 700 писем и множество очерков и заметок различного содержания.

В 1929 году Голсуорси был награжден британским орденом «За заслуги», а в 1932 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе «за высокое искусство повествования, вершиной которого является «Сага о Форсайтах».

Писатель в это время страдал от сильных головных болей, вызванных неуклонно росшей опухолью мозга. Скончался Джон Голсуорси 31 января 1933 года в Лондоне.

ххх

Луи де Бройль

французский физик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат

15 августа 1892 — 19 марта 1987

Луи де Бройль родился 15 августа 1892 года в Дьепе (Франция), в аристократической семье. В 1909 году он получил степень бакалавра истории в Парижском университете, но отказался от карьеры историка, заинтересовавшись точными науками, и в 1913 году был удостоен степени бакалавра в этой области.

После службы в армии в годы Первой мировой войны работал в лаборатории брата – Мориса де Бройля, где занимался исследованием высокочастотных излучений. Результатом этих работ стала докторская диссертация «Исследования в области квантовой теории», которую Бройль защитил в 1924 году. В ней он выдвинул идею о волновых свойствах материи, предположив, что материальные частицы должны обладать и волновыми свойствами, связанными с их массой и энергией.

Экспериментальное подтверждение этой идеи было получено в 1927 году в опытах по дифракции электронов в кристаллах, а позже она получила практическое применение при разработке магнитных линз для электронного микроскопа. Концепцию Бройля о корпускулярно-волновом дуализме использовал Э.Шредингер при создании волновой механики.

Ученый был удостоен Нобелевской премии 1929 года по физике за открытие волновой природы электрона.

С 1928 по 1962 год Луи Бройль был профессором Парижского университета. В 1933 году стал членом Французской академии наук, а в 1942 – одним из ее постоянных секретарей. Много занимался вопросами образования, организовал при Институте Анри Пуанкаре центр по изучению современной теоретической физики. Он является автором популярных изданий по физике.

Умер Луи де Бройль в Париже 19 марта 1987 года.

ххх

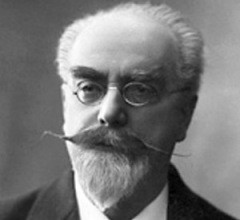

Габриель Липпман

французский физик, Нобелевский лауреат

16 августа 1845 — 12 июля 1921

Габриель Ионас Липпман родился 16 августа 1845 года в Люксембурге. Вскоре после рождения Габриеля семья Липпманов переехала во Францию. Достаточно рано в Габриеле пробудился активный интерес к работе с электрическими явлениями.

Получив образование во французской Нормальной школе, Липпман продолжил свои научные занятия. В 1873 году правительство профинансировало его командировку в Германию для изучения методов преподавания естественных наук.

В 1908 году Габриель Липпман получил Нобелевскую премию по физике за создание метода фотографического воспроизведения цветов на основе явления интерференции. Этот метод был назван в его честь процессом Липпмана и заключался в том, что после проявления в толще материала образуются периодически расположенные слои почернения. При освещении их белым светом происходит интерференционное выделение света той длины волны, которая и создала соответствующее распределение почернений.

Правда, теперь Липпмана помнят совсем не за это его открытие. Основным полем его исследований было поле электрическое. Молодого ученого очень заинтересовал показательный опыт, в котором капля ртути, покрытая серной кислотой, деформировалась при лёгком прикосновении железной проволочки. Из собственных наблюдений этого явления Липпман сделал вывод, что два металла и кислота образуют батарею, заряд которой и деформирует ртуть. Этот, казалось бы, очевидный вывод Липпман положил в основу теории электрокапиллярных явлений. Более того, он нашел этому открытию применение. Используя свойства ртути, он создал высокоточный электрометр, при помощи которого можно было измерить напряжение до 0,001 В.

Скончался ученый Габриель Ионас Липпман 12 июля 1921 года на борту парохода «La France», возвращаясь из поездки в Канаду.

Липпману также принадлежит авторство теоремы обратимости, которая гласит: «Зная о существовании некоторого физического явления, мы можем предсказать существование и величину обратного эффекта». Что бы это ни значило, практическим применением этой теоремы служат жесткие диски, музыкальные открытки и широкоформатные принтеры.

ххх

Михаил Ботвинник

советский шахматист, 6-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер

17 августа 1911 — 5 мая 1995

В истории шахмат с именем Ботвинника связана целая эпоха. Он первым утвердил приоритет советской шахматной школы в мировых шахматах. Его игру отличали глубокие стратегические замыслы, неожиданные тактические удары, постоянное стремление к инициативе, к созданию цельных партий.

Михаил Моисеевич Ботвинник родился (4) 17 августа 1911 года в селе Куоккала Выборгской губернии (ныне Ленинградская область). С шахматами познакомился в 12 лет и за последующее десятилетие стал одним из сильнейших шахматистов страны.

На международном турнире «АВРО-турнир» в 1938 году Ботвинник занял 3-е место, выиграв партии у Алехина и Капабланки, чем подтвердил свое право на матч с чемпионом мира. Алехин принял вызов Ботвинника, но начало Второй мировой войны помешало проведению матча.

Чемпионом мира Ботвинник стал в 1948 году, опередив ближайшего соперника на 3 очка. В дальнейшем Михаил Ботвинник принял участие во многих матчах и различных турнирах.

Всего в шахматных соревнованиях различного уровня он сыграл 1202 партии, набрав почти 70 % очков. Выступив в 59 турнирах, Ботвинник занял 1-е место в 33, разделил 1-2-е в 6, 2-3-е – в 14. Выиграл 6 матчей из 13, 3 проиграл и 4 закончил вничью.

6-й в истории шахмат чемпион мира, международный гроссмейстер и арбитр по шахматной композиции, 6-кратный и абсолютный чемпион СССР, 6-кратный победитель Шахматных Олимпиад в составе команды СССР (двукратный победитель в личном зачёте), Заслуженный мастер спорта СССР — Ботвинник за достижения в области шахмат был награжден орденами «Знак Почёта», Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции и другим наградами.

Помимо шахматных побед он также является создателем исследовательского направления в шахматах, где искусство подготовки к шахматным состязаниям доводится до совершенства. Михаил Моисеевич был основателем и бессменным руководителем «Школы Ботвинника», где совершенствовались самые талантливые юные шахматисты страны. По своей технологии Ботвинник воспитал многих гроссмейстеров, в том числе Гарри Каспарова.

Начиная с 1960-х годов, Михаил Моисеевич старался использовать достижения шахматной теории для создания искусственного интеллекта, в том числе шахматных компьютеров. Более 50 лет он проработал в институте электроэнергетики, поэтому в последний период жизни в собственной лаборатории много работал над проблемой компьютерного моделирования человеческого мышления.

Умер «Патриарх» советской шахматной школы Михаил Моисеевич Ботвинник 5 мая 1995 года в Москве, где и был похоронен на Новодевичьем кладбище

ххх

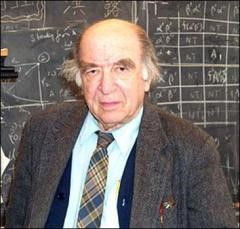

Леонид Гурвич

американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат

21 августа 1917 — 24 июня 2008

Леонид Соломонович Гурвич (Гурвиц) родился 21 августа 1917 года в Москве, в семье польских евреев. Его семья покинула Москву в 1919 году и уехала в Польшу. Окончив Варшавский университет, в 1938 году Леонид Гурвич поехал учиться в Лондонскую Школу Экономики.

1 сентября 1939 началась 2-я мировая война. Его семья бежала от войны в Варшаву и погибла в Освенциме. Ему повезло больше, он прожил некоторое время в Швейцарии и Португалии, а затем уехал в США.

Гурвич продолжал обучение в Гарвардском и Чикагском университетах. В 1940-х годах Леонид преподавал в Массачусетсском технологическом институте, Университете Чикаго и Иллинойском технологическом институте. В 1944 году он женился на своей ассистентке Эвелин Дженсен. В этом браке у них родилось четверо детей.

В 1950-х годах Леонид Гурвич начал заниматься тем, что в конце концов принесло ему Нобелевскую премию, — теорией оптимизации экономических механизмов. В то время как экономисты пытались создать идеальную модель построения рынка, Гурвич занимался теми элементами, которые формируют любой рынок — компаниями и отдельными потребителями, чьи взаимоотношения оказывают в конечном счете огромное влияние на экономику. Именно Гурвич ввел в экономическую науку фактор стимулов отдельных людей, которые и определяют результаты их деятельности, будь то производители или потребители.

Теперь в это трудно поверить, но полвека назад такие факторы в экономических моделях просто не учитывались. Леонид Гурвич стал основоположником целой области экономической науки — оптимизации экономических механизмов. Он создал теорию, помогающую выявлять эффективные торговые механизмы и схемы регулирования экономикой, а также определять, насколько в той или иной ситуации необходимо вмешательство государства.

В 1951 году Гурвич стал профессором экономики и математики в Школе Бизнеса и Администрирования при Университете Миннесоты, в котором и проработал до самой смерти. В 1961 году он был избран деканом факультета статистики, в 1969 году — именным профессором экономики.

В последние годы жизни он был серьезно болен и не смог приехать в Стокгольм, когда ему была присуждена Нобелевская премия 2007 года. Премия в области экономики была вручена ему в Миннеаполисе, где он проживал.

Гурвич не сразу поверил о присуждении ему такой высокой награды — он считал себя слишком старым для Нобелевской медали, ведь труды, за которые его наградили, были написаны пятьдесят лет назад.

24 июня 2008 года Леонид Гурвиц скончался в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) в связи с почечной недостаточностью.

ххх

Константин Новоселов

российский и британский физик, Нобелевский лауреат

23 августа 1974

(Фото: uraloved.ru)

Константин Сергеевич Новоселов родился 23 августа 1974 года в Нижнем Тагиле. Его отец был инженером, мать — учителем английского языка. Интерес к точным наукам возник у Константина еще в школе. Учась в шестом классе, он занял первое место в областной олимпиаде по физике, а чуть позже вошел в десятку сильнейших на Всесоюзной олимпиаде школьников СССР.

В 1988–1991 годах параллельно с основной общеобразовательной школой он обучался в заочной физико-технической школе. В 1997 году с отличием окончил МФТИ (факультет физической и квантовой электроники по специализации «Наноэлектроника»), после чего два года работал в Черноголовке в Институте проблем технологии микроэлектроники РАН.

В 1999 году Новоселов эмигрировал в Нидерланды, где вместе с другим ученым, Андреем Геймом, стал работать в Университете Неймегена. В 2001 году вместе с Геймом перешел на работу в Манчестерский университет. В 2003 году защитил диссертацию на степень доктора философии.

Основным научным достижением Константина Новоселова на сегодняшний день является открытие графена в 2004 году — новой аллотропной модификации углерода. Это открытие Новоселов совершил также совместно с Геймом. В 2008 году оно принесло им премию «Еврофизика», в 2010 году — Нобелевскую премию. Кстати, на тот момент Константин Новоселов стал самым молодым Нобелевским лауреатом по физике за последние 37 лет (с 1973 года) и единственным лауреатом во всех областях, родившимся позднее 1961 года.

Также в 2007–2008 годах ему вручили ряд наград для молодых ученых, в числе которых европейская премия Николаса Курти за работы в сфере исследования низких температур и магнитных полей. В 2010 году за выдающийся вклад в нидерландскую науку Новоселов произведен в командоры ордена Нидерландского льва. В том же 2010-м его избрали почетным членом Королевского химического общества, в 2011 году — почетным членом Института физики и членом Лондонского королевского общества. А 31 декабря 2011 года указом королевы Елизаветы II Константину Новоселову за заслуги перед наукой присвоено звание рыцаря-бакалавра.

На сегодняшний день ученый опубликовал более 200 научных статей. Сейчас он проживает в Манчестере, имеет двойное, российское и британское, гражданство и является профессором и членом Королевского научного общества Манчестерского университета, где занимается исследованиями в области мезоскопической физики и нанотехнологий.

Его жена Ирина (она родом из Вологды) также занимается научными исследованиями в сфере микробиологии. Новоселовы воспитывают двух дочерей-двойняшек — Викторию и Софью.

ххх

Петр Тодоровский

советский и российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор

26 августа 1925 — 24 мая 2013

Кинематограф Тодоровского — это не масштабные батальные сцены или боевые действия. Ему всегда был интересен простой человек и проявление его обычных чувств в сложных обстоятельствах. Это кино про жизнь.

Петр Ефимович Тодоровский родился 26 августа 1925 года в украинском городке Бобринец. Он с детства увлекался музыкой и участвовал в самодеятельности. Во время Великой Отечественной войны после Саратовского пехотного училища Петр был направлен в действующую армию и фронтовыми дорогами дошел до Эльбы.

Увиденное и пережитое в военные годы навсегда запечатлелось в памяти Петра Ефимовича и впоследствии не раз находило отражение в его фильмах. Еще на фронте Тодоровского покорила работа военных операторов, и в 1949 году он поступил на операторский факультет ВГИКа, после окончания которого в 1954 году около десяти лет работал оператором на Одесской киностудии.

Среди операторских работ Тодоровского известные картины — «Весна на Заречной улице», «Моя дочь», «Два Федора», «Никогда». В последнем фильме, снятом в 1963 году, он был еще и сорежиссером совместно с В.Дьяченко.

После этой картины Петр Ефимович становится постановщиком, сценаристом и композитором собственных лент, но этому предшествовала огромная работа. Не имея ни режиссерского, ни драматургического опыта, Тодоровский всему учился самостоятельно. В наработке опыта и знаний молодому режиссеру помогли встречи и дружба с М. Хуциевым, Б. Окуджавой, З. Гердтом и другими выдающимися творческими личностями.

В 1965 году состоялся режиссерский дебют Петра Ефимовича – он поставил военную драму «Верность». Затем Тодоровский снял картины, которые принесли ему всенародную любовь и славу, — «Фокусник», «Городской романс», «В день праздника» и другие. Причем во многих фильмах он был не только режиссером, но и соавтором сценария, а в 1970 году он дебютировал как актер, сыграв одну из главных ролей в фильме М. Хуциева «Был месяц май».

Большой зрительский интерес и новый успех режиссеру принесли и следующие его картины — «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981), «Военно-полевой роман» (1983), «По главной улице с оркестром» (1986), «Интердевочка» (1989), «Анкор, еще анкор!» (1992), «Ретро втроем» (1998)… По биографической повести Петра Ефимовича «Вспоминай, не вспоминай» был снят фильм «Курсанты». В новом тысячелетии вышли его фильмы «Жизнь забавами полна», «Созвездие Быка» и «Риорита».

Помимо того, что он режиссер и сценарист фильмов, Тодоровский также композитор и автор музыки и песен ко многим своим картинам и к фильмам других режиссеров. В свободное от работы время он брал в руки гитару и сочинял музыку, которая занимала важное место в жизни мастера. Его виртуозное владение инструментом и голос восхищали не одно поколение зрителей и слушателей. Вместе с известным исполнителем авторской песни С. Никитиным он записал три компакт-диска.

Петр Тодоровский — Народный артист России, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Государственной премии РФ, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, трех орденов Великой Отечественной войны и многочисленных медалей. Он обладатель большого количества призов многих международных и отечественных кинофестивалей.

Тодоровский был дважды женат. Его вторая супруга — Мира Григорьевна, с которой он познакомился еще в Одессе в 1960-х годах, генеральный директор и продюсер собственной независимой студии «Мирабель», где были сняты несколько фильмов Тодоровского. Их сын Валерий — режиссер, сценарист, продюсер.

Великий мастер до конца дней сохранял высокую творческую активность, был энергичен и бодр и не мыслил жизни без работы.

24 мая 2013 года Петр Ефимович Тодоровский скончался в одной из московских клиник после перенесенного сердечного приступа.

ххх

Мать Тереза

католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат

26 августа 1910 — 5 сентября 1997

Мать Тереза (полное имя – Мать Тереза Калькуттская, настоящее имя – Агнес Гонджа) родилась 26 августа 1910 года в македонском городе Скопье, в семье албаноговорящих аромунов.

В восемнадцать лет она уехала в Ирландию, где вступила в монашеский орден «Ирландские сестры Лорето». В 1931 году приняла постриг и получила имя Тереза в честь канонизированной в 1927 году монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием.

В 1948 году она основала в Индии общину Ордена милосердия, деятельность которого была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания.

С 1965 года деятельность Ордена милосердия переступила границы Индии. Его миссии, как правило, действуют в районах стихийных бедствий и экономически неблагополучных регионах.

В 1973 году мать Тереза была удостоена только что учрежденной Темплтоновской премии за прогресс в религии – Тереза стала ее первым лауреатом. В 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия мира «За деятельность в помощь страждущему человеку», а в 1997 году — высшая награда США — Золотая медаль Конгресса.

Мать Тереза умерла в Калькутте (Индия) 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет.

В октябре 2003 года причислена к лику блаженных Католической Церковью.

ххх

Суламифь Мессерер

советская и российская балерина и балетный педагог

27 августа 1908 — 3 июня 2004

Суламифь Мессерер принадлежит к семье, оказавшей на развитие русского (и не только) балета значительное влияние. Сестра Асафа Мессерера и Рахили Мессерер, мать Михаила Мессерера, тётя и приёмная мать Майи Плисецкой, была примой, а после и балетным педагогом Большого театра.

Суламифь Михайловна Мессерер родилась 27 августа 1908 года в Москве. Танец был ее жизнью. С 18 лет она уже танцевала в Большом театре. Она была среди немногих, кто в самом начале 1930-х годов был допущен в длительную зарубежную гастрольную поездку. В Париже ей предлагали место преподавателя в престижных частных школах. Но балерина вернулась на родину, опасаясь за последствия такого шага – ведь в России оставались родственники.

Суламифь Мессерер была в авангарде советского балета, получала правительственные награды и стала одной из первых в нашей стране, у кого появился личный автомобиль. Вокруг шли аресты, это не прошло и мимо ее родственников. Была арестована сестра Суламифи – Рахиль, мать Майи Плисецкой. Суламифь не только вырастила будущую примадонну мирового балета, но и стала одним из первых ее педагогов.

Мессерер танцевала в Большом театре с 1926 по 1950 год, а позже стала педагогом. У Суламифь-педагога был свой индивидуальный метод, которым восхищалась именитая Нинетт де Валуа – создательница Лондонского королевского балета. Мадам де Валуа станет ее подругой в столице Англии четверть столетия спустя, когда Суламифь Мессерер приедет жить на берега Темзы. Они дружили до самой смерти де Валуа в 2001 году, на 103-м году жизни.

До переезда в Англию Суламифь Мессерер вместе с сыном Михаилом вела многолетние занятия с молодыми японскими артистами балета. Ее приглашали работать в крупнейшие театры мира, но они с Михаилом предпочли Англию – «как страну традиций и безмятежного спокойствия».

Переехав в Лондон в 1980 году, Суламифь Мессерер прожила тут почти 25 лет, совершая постоянные вояжи по всему свету и не забывая приезжать и на родину, где была в 1998 году удостоена премии «Душа танца». 90-летняя звезда элегантно представила несколько па из канкана, доказав блистательную форму не только души, но и тела.

Она говорила на пяти языках так же хорошо, как на русском. А русский оставался для нее главным языком, а потому в большой квартире в центре английской столицы все время работало российское телевидение.

Умерла Суламифь Михайловна Мессерер внезапно (невзирая на возраст) 3 июня 2004 года в Лондоне.

ххх

Фаина Раневская

советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

27 августа 1896 — 19 июля 1984

Раневская стала настоящей легендой отечественного кинематографа. Её слава была ей и наградой, и наказанием. Из-за её знаменитой фразы «Муля, не нервируй меня» актрису постоянно ассоциировали с её героиней в фильме «Подкидыш». Этот привязчивый образ изрядно попортил нервы великой актрисе…

Фаина Георгиевна Раневская (Фельдман) родилась (15) 27 августа 1896 года в Таганроге, в еврейской семье. Окончила таганрогскую Мариинскую женскую гимназию. Увлекалась театром с 14 лет.

В 1915 году Фаина переехала в Москву, где, окончив частную театральную школу, начала играть на театральной сцене. Правда начинала она с провинциальных театров Керчи, Феодосии и Ростова-на-Дону. После Октябрьской революции 1917 года она стала актрисой Передвижного театра «Первый советский театр», где проработала до 1924 года. В последующие годы Раневская много поездила по стране, играя в спектаклях различных театров. С 1931 года она — актриса московского Камерного театра, затем (с 1935) — центрального театра Красной Армии.

В годы Великой Отечественной войны она была эвакуирована в Ташкент, где работала на местной киностудии.

В послевоенные годы Раневская играла на сцене Театра им.Маяковского, в 1949 году вошла в труппу театра им. Моссовета, где проработала до конца жизни (правда с перерывов — в 1955-1963 годах она была актрисой театра им. А.С. Пушкина).

Не менее активно Фаина Георгиевна снималась и в кино, где дебютировала еще в 1934 году в фильме Михаила Ромма «Пышка». Всего в фильмографии актрисы — около 30 киноролей, среди которых наиболее известные работы в картинах: «Подкидыш» (1939), «Мечта» (1941), «Свадьба» (1944), «Небесный тихоход» (1945), «Слон и веревочка» (1945), «Весна» (1947), «Золушка» (1947), «У них есть Родина» (1949), «Сегодня новый аттракцион» (1966) и другие.

Раневская была из тех людей искусства, что считают свой талант проклятьем. «Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной…», – сказала она однажды. И вправду – одиночество её было просто космическим. Ни мужа, ни детей, ни одного близкого человека.

Раневская — единственная актриса, которая не прославилась бурными романами, хотя слухов вокруг нее ходило достаточно, как и о всяком очень известном человеке. Так или иначе, единственным существом, скрашивавшим одиночество актрисы, была подобранная ею дворняжка, которую она любила так, как можно любить только единственного ребенка.

Впрочем, Раневская никогда не теряла чувства юмора. Её остроумие осталось в памяти людей россыпью афоризмов и правдивых анекдотов. Однажды Раневская после спектакля сидела в своей гримерке совершенно голая и курила сигару. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге застыл один из изумленных работников театра. Актриса не смутилась и произнесла своим знаменитым баском: «Дорогой мой, вас не шокирует, что я курю?».

За год до своей смерти Раневская отказалась от работы в театре. «Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда он позволяет доживать до старости», — говорила актриса. Она ещё была полна духовных сил и вдохновения, но здоровье уже не позволяло играть в полную силу. Народная артистка СССР Раневская была награждена многими государственными наградами.

19 июля 1984 года после инфаркта и пневмонии великая актриса Фаина Георгиевна Раневская умерла в Москве и была похоронена на Донском кладбище столицы.

ххх

Джордж Хойт Уипл

американский врач, профессор, Нобелевский лауреат

28 августа 1878 — 1 февраля 1976

Джордж Хойт Уипл родился 28 августа 1878 года в Эшленде (штат Нью-Гемпшир, США), в семье врача общей практики. Еще будучи учеником местной общеобразовательной школы, он был уверен, что станет врачом. В 1900 году Уипл окончил Йельский университет, а затем университет Дж. Хопкинса. Получив разностороннее образование, он занимался наукой, а вскоре и преподаванием.

После присвоения ему в 1905 году медицинской степени стал ассистентом патологии в медицинской школе Джонса Хопкинса, а через два года уехал в Панаму для изучения тропических болезней.

По возвращении из Панамы Уипл начал работать с Джоном Сперри, который изучал восстановительные процессы в печеночных клетках. Длительные эксперименты привели к открытию нового метода в лечении больных пернициозной анемией, которая в то время была неизлечимой болезнью.

За достижения в области лечения больных анемией Уипл с коллегами – Майнотом и Мёрфи – разделили в 1934 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине. «Новый метод, – сказал в речи на презентации Израэль Холмгрин из Каролинского института, – уже спас тысячи жизней и в будущем предотвратит смерть еще большего числа людей».

Еще в 1914 году он стал профессором Калифорнийского университета, а в 1921-1955 годах был профессором патологии университета Рочестера.

Известен Уипл и как первый исследователь, идентифицировавший редкое заболевание кишечника, при котором происходит отложение липидов в слизистой оболочке тонкой кишки (названное впоследствии болезнью Уипла). Он подготовил множество выпускников медицинской школы по разным направлениям, организовал солидный библиотечный университетский фонд. Помимо Нобелевской премии, за многочисленные заслуги Уипл был удостоен почетных степеней и различных наград.

Умер Джордж Хойт Уипл 1 февраля 1976 года в Рочестере, в госпитале, который когда-то помогал строить.

ххх

Морис Метерлинк

бельгийский писатель и драматург, Нобелевский лауреат

29 августа 1862 — 6 мая 1949

Морис Метерлинк родился 29 августа 1862 года в Генте, в семье состоятельного юриста. С детства интересовался литературой и поэзией, но родители настояли на юридическом образовании. Получив в 1885 году диплом юриста, Морис едет в Париж для совершенствования в юриспруденции. Полгода, проведенные в Париже, он целиком посвящает литературе.

Вернувшись в Гент, Метерлинк работает юристом и продолжает занятия литературой. Он начинает печататься в парижских изданиях, получая хвалебные рецензии критиков. Пьеса-сказка «Принцесса Мален» была отнесена влиятельным французским критиком Мирбо к шедеврам, а ее автора он сравнил с Шекспиром. Вдохновленный похвалой, Метерлинк оставляет юридическую практику и целиком посвящает себя литературе.

Склонный к метафоре и символизму, Метерлинк пишет в основном сказки и пьесы, где герои говорят мало, короткими, многозначительными фразами, где многое остается в подтексте. Особо удаются ему пьесы для кукол-марионеток – в отличие от живых актеров, куклы могут сыграть символ, передать архетип его героев.

В 1895 году Морис встретил Жоржетту Леблан, актрису и певицу, которая становится его спутницей, секретарем и импрессарио, оберегает его спокойствие, ограждает от посторонних. В 1896 году они уезжают в Париж. В эти годы Метерлинк пишет метафизические эссе и трактаты, которые вошли в сборники «Сокровище смиренных», «Мудрость и судьба» и «Жизнь пчел», где проводится аналогия между активностью пчелы и человеческим поведением.

Самая популярная пьеса драматурга, «Синяя птица», впервые была поставлена Станиславским в Москве в 1908 году; впоследствии она с успехом была представлена на сценах Лондона, Нью-Йорка, Парижа, завоевав популярность не только своей сказочной фантазией, но и иносказательностью.

В 1911 году Метерлинку была присуждена Нобелевская премия «за многогранную литературную деятельность, в особенности за драматические произведения, отмеченные богатством воображения и поэтической фантазией».

Во время Первой мировой войны Метерлинк пытался записаться в бельгийскую гражданскую гвардию, но не был принят из-за возраста. В это время его отношения с Леблан испортились, и после войны они расстались. В 1919 году он женился на Рене Даон – актрисе, игравшей в «Синей птице».

В последние годы жизни Метерлинк писал больше статей, чем пьес; с 1927 по 1942 годы вышло 12 томов его сочинений, наиболее интересным из которых является «Жизнь термитов» (иносказательное осуждение коммунизма и тоталитаризма).

Умер Морис Метерлинк 6 мая (по некоторым источникам – 5 мая) 1949 года от сердечного приступа в Ницце (Франция).

ххх

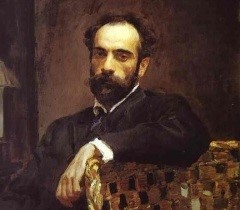

Исаак Левитан

русский живописец-пейзажист

30 августа 1860 — 4 августа 1900

Исаак Ильич Левитан, известный художник, выдающийся мастер «пейзажа настроения», родился (18) 30 августа 1860 года в небольшом литовском городке Кибарты. Он стал четвертым ребенком в образованной, но обедневшей еврейской семье.

В начале 1870-х, стремясь дать детям хорошее образование, семья переехала в Москву. Здесь и проснулась у Исаака любовь к живописи: вслед за своим старшим братом в возрасте 13 лет он поступил в училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями были известные художники Перов, Саврасов и Поленов, из педагогических мастерских которых вышла целая плеяда прекрасных пейзажистов.

Выставлять свои картины Левитан начал в 18 лет. Большую их часть молодой художник написал в Останкино, Сокольниках и различных местах Московской и Тверской губерний. Позднее были «крымский» и «волжский» этапы творчества. Хотя Левитан и принадлежал к так называемым «художникам-передвижникам», в своих полотнах ему удалось уйти от присущих им сценических условностей классико-романтического пейзажа.

Его работы дышат поэтическим настроением и имеют особую психологическую насыщенность, они точно и смело передают малейшие изменения природы. Позднее, преподавая в училище, которое окончил сам, Левитан советовал своим ученикам не ограничиваться поисками удачной композиции, а создавать образ, способный передать жизнь природы.

Ранние работы Левитана удивительно лиричны и наполнены солнцем. Но с возрастом у него все чаще стали появляться пасмурные пейзажи, проникнутые трагическим ощущением одиночества и тоски. Это было связано с внутренними переживаниями самого художника: из-за тяжелой болезни его не покидала мысль о близкой смерти.

В 1898 году Левитан начал преподавать в училище. Ученики его боготворили. Он мечтал создать Дом пейзажей – большую мастерскую, в которой могли бы работать все русские пейзажисты, но на осуществление мечты не хватило сил и времени.

(22 июля) 4 августа 1900 года Исаак Ильич Левитан умер в Москве, немного не дожив до своего 40-летия.

Последняя его большая, но неоконченная картина называется «Озеро, Русь»: широкая гладь воды отражает облака, освещенные солнцем, на дальнем берегу – поля, деревушки, купола церквей, весь пейзаж словно пронизан солнцем, ветром и ощущением счастья. Трудно поверить, что это полотно писал уже умирающий художник.

Иллюстрация: iStock

http://www.calend.ru/events/