Автор: профессор, д.х.н. Михаил Иоелович, Израиль.

Обсуждается проблема накопления и уничтожения твердых и жидких отходов. Показано, что современные технологии сжигания твердых отходов позволяют сократить объем мусора выбрасываемого на свалки, a также получить значительное количество тепловой энергии. Жидкие отходы в настояшее время являются источником для получения метана, а обеззараженный твердый остаток используют для получения компоста. Дополнительным источником метана являются отходы животноводства. Сжигание тведых отходов и метана позволяет генерировать дополнительное количество тепловой энергии, использующейся для производства электроэнергии или обогрева.

Income from wastes

The problem of accumulation and decomposition of solid and liquid wastes is discussed. It is shown that modern incineration technologies of solid waste allow to reduce the amount of landfilled refuses, and also to obtain a significant amount of thermal energy. Liquid waste is a source to produce the methane, whereas disinfected solid residue can be used for production of compost. An additional source of methane is livestock waste/ Combustion of solid wastes and methane allows the generation of additional amounts of heat energy used to generate electricity or heat.

Введение

Современная цивилизация дает нам возможность пользоваться одеждой, обувью, мебелью, газетами и журналами, упаковочными материалами, техникой, электроникой, персональным транспортом, разнообразными пищевыми продуктами, напитками и другими изделиями. Однако после использования, порчи или выхода их строя эти изделия выбрасываются и накапливаются в виде твердых отходов. В состав таких отходов входят пластики, бумага и картон, древесина, биомасса других растений, текстиль, остатки пищевых продуктов, стекло, керамика, металлы, минералы и некоторые другие материалы. Количество твердых отходов варрирует от 400 кг на человека в год в Японии до более 1 тонны на человека в год в Израиле. В европейских странах на человека в год приходится в среднем 500 кг отходов, а в США 760 кг твердых отходов.

Кроме того, человечество создает огромное количество жидких отходов. В настоящее время общее количество накапливаемых твердых отходов оценивается более чем в 3 млрд. тонн в год, а жидких отходов — более чем в 500 млрд. тонн в год, что губительно для окружающей среды. Значительное количество отходов дает также животноводство. Вследствие этого разрабатываются и используются различные способы переработки и ликвидации отходов, рассматриваемые в данной статье.

Переработка твердых отходов

Твердые отходы перерабатывают, в основном, тремя способами – (1) утилизацией (бумага, картон, полимеры, металлы), (2) сжиганием и (3) захоронением на свалках. В разных странах сооотношение между этими тремя способами ликвидации отходов различное. В развивающихся странах и странах имеющих большую территорию, таких как Россия, от 80 до 100% отходов вывозят на свалки. В Израиле утилизируют до 60% пластиковых упаковок, в основном бутылок, и 30-40% бумаги и картона, а остальные твердые отходы вывозят на свалки.

В США на свалки вывозят менее 50% отходов, остающихся после повторной утилизации (около 30% отходов) и сжигания (около 20% отходов). В странах западной Европы, в среднем, не менее 40% отходов утилизируют, столько же уничтожают сжиганием и лищь 20% отправляют на свалки. В Японии вследствие ограниченной территории способ захоронения на свалках практически не используется, почти 20% отходов утилизируют, а остальное количество отходов около 80% сжигают.

Вывоз твердых отходов и их закоронение на свалках не решает экологические проблемы, а лишь локализует их. Свалки это источних как эпидемиологической опасности, так и биологического загрязнения окружающей среды. Скапливающиеся на свалках отходы разлагаются и отравляют продуктами разложения воздух, почву, воду, и представляют опасность для жизнедеятельности растений, животных и людей. В общей сложности из отходов в окружающую среду попадают сотни различных токсичных веществ.

Более того, газообразный продукт биоразложения отходов — метан, признан одним из основных виновников возникновения парникового эффекта, разрушения озонового слоя атмосферы и прочих глобальных климатических проблем. Нередко происходит самовозгорание свалок c образованием ядовитого дыма, выбрасываямого в атмосферу. Под свалки для мусора на десятки лет отчуждаются громадные территории, которые можно было бы использовать с большей пользой. И, наконец, чтобы обустроить свалку и содержать ее на уровне современных экологических требований, нужны большие средства. Очень дорого обходится и рекультивация уже закрытых, не действующих свалок с целью остановить вредное воздействие продуктов гниения и бактерий на окружающую среду.

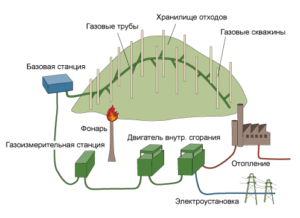

В некоторых странах, например США, стараются собрать метан со свалок, чтобы снизить его негативное влияние на окружающую среду и использовать для получения энергии. Для этого оборудуется котлован, в который сваливают мусор. В теле котлована закладываются скважины, устанавливаются трубы и насосное оборудование для передачи газа по трубопроводам на электростанцию. Котлован закрывают полимерной плёнкой и засыпают слоем глины и землёй, а сверху высаживают траву.

Первые 2-3 месяца из закрытого котлована с мусором выходит, в основном, углекислый газ. Затем начинается выделение полноценного биогаза, содержащего метан. После 25 лет экплуатации свалки выработка метана начинает медленно сокращаться. После прекращения выработки газа территория, занятая котлованом, может быть вновь использована для повторного использования и переработки муниципального мусора.

В результате бактериального гниения органических веществ мусора выделяется биогаз, содержащий около 50% метана, 48% углекислого газа и 2% сероводорода и некоторых других газов. После очистки биогаза, выделенный метан используют в качестве топлива для получения электроэнергии. В США за счет сжигания метана со свалок ежегодно получают около 18 млрд кВт·ч электроэнергии, снабжая этой энергией около 1 млн. потребителей. В мире производство биометана налажено на нескольких тысяч свалок, что позволяет снабжать биотопливом тепловые электростанции с общей мощьностью свыше 4 Гигаватт и получать 35 млрд кВт·ч электроэнергии.

В экономически развитых странах все меньше отходов вывозится на свалки и все больше перерабатывается промышленными способами. Самый эффективный и радикальный из них это сжигание, позволяющий резко снизить объем отходов, вывозимых на свалки. Кроме того, несгоревший остаток не содержит органических веществ, вызывающих гниение, самопроизвольное возгорание и опасность эпидемий.

Сжиганию предшествует предварительная сортировка отходов, их разделение на фракции и отбор для последующей утилизации. Из мусора, как правило, отбирают некоторые виды картона, бумаги и текстиля, часть пластиков (в основном бутылки), металлы и неповрежденную стеклянную тару с целью их дальнейшей их повторной переработки и использования. Остающувщийся после сортировки мусор, содержащий, в основном, пищевые отходы, непригодную для утилизации часть бумаги, картона, текстиля и пластиков, биомассу растений, битое стекло и минеральные мещества, измельчают и гранулируют, чтобы снизить образование пыли, обеспечить устойчивое горение топлива и повысить КПД турбин или котлов.

В США, Японии и ряде других стран сжигание отходов производится на современнных мусоросжигающих заводах, оборудованных плазматронами, которые обеспечивают полное уничножение вредных органических веществ при температуре 1000-1300оС. В результате остается не более 10% твердого остатка — шлака. Шлак, образующийся после сжигании мусора, используют в строительстве. Его прессуют в огромные брикеты, из которых потом строят здания и даже целые острова, увеличивая размеры государства за счет бывшего мусора. Самый известный из них — искусственный остров Одайба в Токийском заливе Японии, на котором расположен элитный жилой комплекс. На таких островах можно размещать также заводы, аэропорты, парки и другую инфраструктуру.

Выделяемые при сжигании отходов дымовые газы проходят через многоступенчатую систему газоочистки, а тепло перерабатывается в электрическую энергию или идет на теплоснабжение, что дает существенный энергетический эффект.

Чтобы определить энергию сгорания твердых отходов проводят сжигание образца в калориметрической бомбе. Другой метод заключается в определении процентного содержания углерода (С), водорода (Н), кислорода (О), серы (S), азота (N) и влаги (W) в образце; затем проводят расчет теплоты сгорания по уравнению:

Q (кВт·ч/тонну) = 95.56 C + 277.78 H + 29.30 S – (29.30 O + 4.17 N — 6.94 W)

Согласно статистике, в среднем сжигание 1 тонны муниципальных твердых отходов дает 3000-3500 кВт·ч тепловой энергии.

Например, в США ежегодно сжигается 45-50 млн. тонн мусора, что дает 140-150 млрд. кВт·ч или 3.5% прироста потребляемой энергии. В Японии сжигают 38-40 млн. тонн мусора каждый год и получают 110-120 млрд. кВт·ч дополнительной энергии. Общее количество мусора, сжигаемое в странах Европейского союза, составляет 100-120 млн. тонн, что дает возможность генерировать 300-350 млрд. кВт·ч дополнительной энергии.

В денежном выражении это составляет 250-300 долларов дохода за тонну мусора. Поскольку расходы на сжигание в разных странах составляют от 50 до 100 долларов за тонну, то сжигание 1 тонны твердых отходов дает чистый доход приблизительно в 200 долларов.

Переработка жидких отходов

Жидкие отходы представляют собой зловонную жидкость бурого цвета с плавающим мусором и включают бытовые канализационные стоки, промышленные, а иногда и сельско-хозяйственные сточные воды. Эти стоки могут содержать отходы жизнедеятельности людей и животных, моющие вещества, жиры, соли, удобрения, химикаты, нефтепродукты и другие вещества, а также туалетную бумагу, пластики, остатки пищевых продуктов и мусор.

Объем жидких отходов в разных странах составляет от 50 до 200 м3 на человека в год. Европейские города с населением 1 млн. человек продуцируют ежегодно 80-100 млн. м3 сточных вод, а такой город как Нью Йорк около 2 млрд. м3 жидких отходов в год.

Для очистки жидких стоков их предварительно пропускают через решетки с размерами ячеек 5-10 мм, чтобы уловить большие куски мусора, затем удаляют песок и глину, после чего стоки направляют в первичные отстойники, где нерастворимые вещества осаждаются. Взвесь коллоидных частиц, а также фосфаты и некоторые другие соли дополнительно осаждают добавлением коагулянтов.

Жидкость, содержащая растворенные органические вещества и соли, отделяется от осадка и направляется на биологическую очистку. Эта очистка осущевляется в специальных бассейнах — аэротенках, куда нагнетается воздух с помощью аэраторов. В таких условиях колония микроорганизмов – активный ил, окисляет, разлагает и частично усваивает растворенные органические вещества. Кроме того, происходит распад неорганических солей амммония с образованием азота. После биологической очистки жидкость направляется во вторичные отстойники, в которых разросшаяся колония микроорганизмов осаждается, а очищенная вода собирается и может использоваться в сельском хозяйстве или промышленности. В Израиле, например, полив сельско-хозяйственных культур на 100% осуществляется очищенной сточной водой. Во многих странах, не испытывющих недостатка в источниках пресной воды, очищенные стоки не используют и просто сливают в море или реки.

В большинстве развитых и развивающихся стран осадок органических веществ из первичного отстойника смешивают с осадком ила из вторичного отстойника и используют для анаэробного биологического разложения с целью получения биогаза. Смешанный осадок может содержать фекалии, колонии микроорганизмов, мелкие волокна туалетной бумаги, пищевые отходы, частцы мыла, нерастворимые соли и некоторые другие вещества. Водная дисперсия этого осадка направляется в реактор для биоразложения в анаэробных условиях (без доступа воздуха) под действием мезофильных бактерий при температуре 30-40оС или термофильных бактерий при температуре 50-60оС.

Процесс анаэробного биоразложения органических веществ происходит в несколько стадий. На первой стадии – гидролизе, происходит распад сложных молекул огранических веществ (СЛ) на простые (ПР). Полисахариды распадаются с образованием мономерных сахаров, а белки с образованием аминокислот. Жиры и мыла распадаются на жирные кислоты и глицерин. На второй стадии – ацитогенезисе, все продукты разложения превращаются в органические кислоты (ОК). На третей стадии – ацетогенезисе, органические кислоты превращаются в уксусную кислоту (УК). И, наконец, на четвертой стадии – метаногенезисе, уксусная кислота превращается в метан, углекислый газ и некоторые другие биогазы (БГ).

СЛ → ПР → ОК → УК → БГ

Например, процесс биоконверсии УК → БГ при метанолизе описывается уравнением:

C2H4O2 → CH4 + CO2

Общая схема образования биогаза из органических веществ путем анаэробного биоразложения может быть описана следующими реакциями.

Для полисахаридов, например, целлюлозы или крахмала (источник — туалетная бумага и пищевые отходы):

(C6H10O5)n + nH2O → 3nCH4 + 3nCO2

Для белков (источник – колонии микроорганизмов фекалий и ила, а также пищевые отходы):

(C2H3ON)n + 1.5nH2O → 0.75nCH4 + 1.25nCO2 + nNH3

Для жиров, например, на основе стеариновой кислоты (источник – пищевые отходы):

C57H104O6 + 28H2O → 40CH4 + 17CO2

Полученная газовая смесь – биогаз, содержащий около 60%, проходит через систему поглотителей и очищается от углекислого газа и других газовых примесей, а выделенный метан направляется на сжигание для получения электрической энергии или тепла.

Весь процесс биоразложения, от загрузки смешанного осадка до получения биогаза, занимает обычно 3 недели. При этом, как правило, разлагается половина органических веществ. В среднем, анаэробное разложение осадка сточных вод дает около 300 м3 метана из каждой тонны сухой органики. Остаток после биоразложения концентрируют до 20% содержания твердых веществ и используют для получения компоста.

В разных странах доля получения биометана из бытовых и промышленных сточных вод может составлять от 10 (США, Германия) до 70% (Швейцария, Южная Корея). Небольшое количество установок по биоразложению органики сточных вод с целью производства метана и его использованию в качестве биотоплива действуют и в Израиле.

Другим важным источником метана являются отходы животноводства. Из 1 тонны навоза крупного рогатого скота или свиней можно получить 180-200 м3 метана в расчете на сухое вещество.

Доля биометана производимого из отходов животноводческих хозяйств в странах Европейского союза достигает 90%. Первое место по количеству действующих биогазовых заводов (более 10 тысяч) принадлежит Германии. Потенциал биогазовой индустрии Германии оценивается в 100 млрд. кВт·ч энергии, что составляет около 10% от потребляемой страной энергии. Но по масштабам использования биометана лидирует Дания: данный вид топлива обеспечивает почти 20% энергопотребления страны.

В США доля фермерских хозяйств в производстве биогаза составляет 30-40%, а доля биогаза свалок достигает 45-50%, остальное количество газа дает биоразложение органики стоков. В целом, использование биогаза обеспечивает до 5% потребления энергии в США.

Среди развивающихся стран лидером по использованию биогаза является Китай, где на постоянной основе работает более 20 млн. биогазовых установок, производящих свыше 10 млрд м3 газа в год. В Индии имеются около 5 млн. биогазовых установок. В африканских странах сегодня работает 2 млн. биогазовых предприятий, которые обеспечивают газом около 10 млн человек.

Таким образом, сжигание и биоразложение твердых отходов, а также биоразложение органики жидких стоков и отходов фермерских хозяйств генерируют значительное количество энергии, что позволяет не только улучшить экологию планеты, но получить из отходов существенные доходы.

Иллюстрация: Инфоиндустрия