Автор: профессор, доктор химических наук Михаил Иоелович, Израиль.

Для классификации химических элементов использовалось правило триад и метод октав, а также метод суперпозиции валентности и атомных весов элементов. Было предпринято много других попыток систематизировать химические элементы, но только российскому химику Дмитрию Менделееву удалось сформулировать периодический закон элементов и построить таблицу элементов с периодически повторяющимися химическими свойствами в зависимости от атомного веса. Рассмотрены современные варианты периодической системы элементов. Обсуждаются нерешенные проблемы и парадоксы этой системы.

To the anniversary of the periodic system of elements

Miсhail Ioelovich

For the classification of chemical elements, the triad rule and octave method were used, as well as the method of superposition of valence and atomic weights of the elements. Many other attempts were made to systematize the chemical elements, but only the Russian chemist Dmitryi Mendeleev managed to formulate a periodic law of the elements and build a table of elements with periodically repeating chemical properties depending on the atomic weight. Modern versions of the periodic system of elements was considered. Unresolved problems and paradoxes of this system are discussed.

Первого марта 2019 года исполнилось 150 лет одному из фундаментальных научных достижений человечества – открытию периодической системы химических элементов. Этому предшествовали долгие годы исследований простых веществ, различных соединений, их химических и физических свойств.

В результате к началу XIX века ученые разных стран смогли сформулировать понятие и выявили наличие различных химические элементов, установили их атомные массы (массы), валентность, химические и физические свойства. В связи с этим возникла острая необходимость в классификации изучаемых элементов.

Немецкий химик Иоганн Вольфганг Дёберайнер в 1817 году заметил, что некоторые элементы могут быть сгруппированы в триады на основе их химических свойств. Например, кальций, стронций и барий образуют триаду щелочноземельных металлов. Позже этот исследователь распространил правило триад и на другие элементы и обнаружил еще несколько триад, таких как литий, натрий и калий; сера, селен, теллур; хлор, бром и йод; и т.д. Дёберайнер также обнаружил, что атомный вес второго элемента триады должен быть приблизительно равен среднему арифметическому весу атомных весов первого и третьего членов этой триады. Немецкий химик Леопольд Гмелин в 1843 году, работая по этой системе, нашел еще несколько подобных триад. В 1857 году Жан-Батист Дюма опубликовал статью, описывающую отношения между различными группами металлов. Однако он не выстроил общую схему, охватывающую их всех.

В 1862 году французский геолог Александр-Эмиль де Шанкуртуа попытался расположить элементы в порядке возрастания атомных весов. Он разместил элементы по порядку увеличения атомного веса на спирали цилиндра и обнаружил циклическое повторение аналогичных свойств элементов, расположенных на вертикальной линии цилиндра. Таким образом, де Шанкуртуа был одним из первых исследователей, заметивших периодичность свойств элементов.

Английский химик Джон Александр Ньюлендс в 1864 году предложил разделить элементы с возрастающим атомным весом на октавы. Однако такая систематизация оказалась неудачной, поскольку элементы с совершенно разными химическими свойствами попадали в одну и ту же октаву.

Другой английский химик Уильям Одлинг подошел очень близко к открытию периодической системы элементов. Он изучил расположение элементов в зависимости от их атомного веса и заметил периодичность в свойствах элементов. В 1864 году он составил таблицу, включающую семь рядов элементов с периодически повторяющимися свойствами. Ряды были горизонтальны, элементы были в порядке увеличения атомного веса, и были оставлены свободные места для неоткрытых элементов. Кроме того, Одлинг даже разместил элементы Tl, Pb, Hg и Pt в нужных местах своей таблицы. Тем не менее Одлингу не удалось добиться признания его классификации среди научного сообщества и сформулировать закон периодичности элементов.

В 1864 году немецкий химик Юлиус Лотар фон Мейер предложил классифицировать химические элементы по их валентности в сочетании с атомным весом. Ему удалось выполнить правильную классификацию около 30 элементов. Более того, он предсказал существование неизвестного элемента X, позже названного германием, с валентностью 4 и атомным весом около 73. Однако итоговая классификация была далека от завершения, поскольку включала относительно небольшое количество элементов. Кроме того, валентность многих элементов была переменной, и поэтому фон Мейер не смог найти периодичность в изменении свойств элементов в зависимости от валентности.

Было предпринято много других попыток систематизировать химические элементы, но только российский химик Дмитрий Иванович Менделеев преуспел в этой области и сформулировал периодический закон элементов. Менделеев расположил все известные на то время 63 элемента по относительному атомному весу (массе). Историки утверждают, что для этой цели он использовал карты, содержащие различные характеристики элементов. 1 марта 1869 года он завершил свою первую версию периодической системы элементов и отправил ее для публикации. Эта версия была опубликована в русском журнале, а затем в немецком журнале «Zeitschrift für Chemie». В этих публикациях Менделеев отметил, что масса вещества есть именно такое его свойство, от которого должны зависеть все остальные свойства. Если элементы расположить в соответствии с их атомным весом (массой), то они проявляют явную периодичность в свойствах.

Первый «длинный» или развернутый вариант периодической таблицы элементов, предложенный Менделеевым в 1869 году, состоял из восьми групп и пяти периодов. А каждая группа включала элементы, имеющие различную атомную массу, но одинаковую валентность и химические свойства, например, одинаковую наивысшую степень окисления. С другой стороны, каждый период включал в себя последовательность элементов с увеличивающимся атомным весом, имеющих разные химические свойства.

Позже, в 1871 году, Менделеев опубликовал компактную версию своей таблицы элементов, в которые группы с I по VII были разделены на первую и вторую подгруппы. Например, группа I содержала подгруппы Li и Cu, а группа II содержала подгруппы Be и Zn. Кроме того, периоды были разбиты на малые и большие. Было соответственно увеличено и число рядов. Дополненная и улучшенная версия такой компактной таблицы используется и в настоящее время.

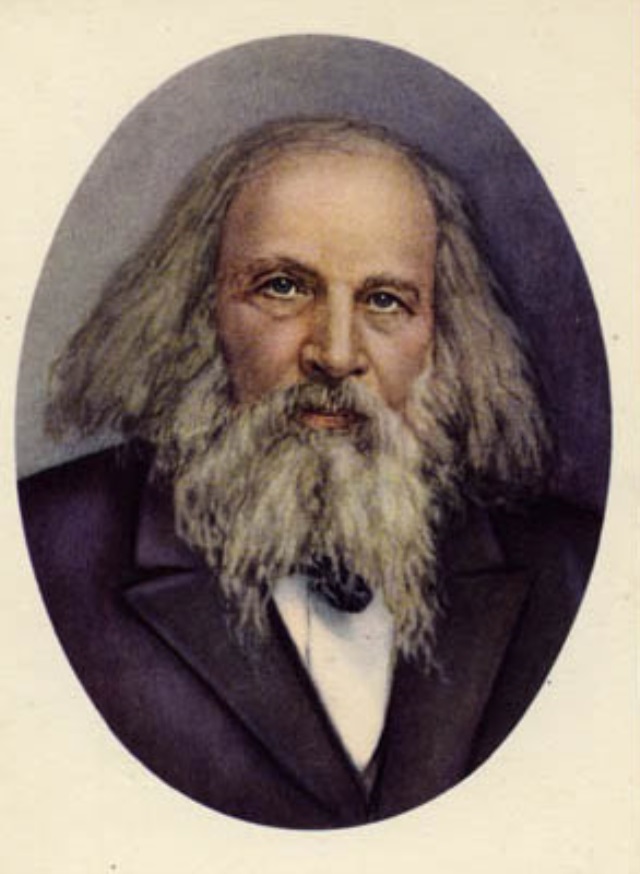

zabavnik.club

Фото Дмитрия Ивановича Менделеева

Периодическая система элементов Менделеева внесла неоценимый вклад в развитие химии и физики. На ее основе Менделеев предсказал существование новых элементов, названных эка-кремний (Ge, обнаруженный в 1885 году), эка-алюминий (Ga, открытый в 1875 году) и эка-бор (Sc, открытый в 1879 году), и оставил пустые места для них в таблице. Кроме того, он оценил атомный вес и некоторые химические и физические свойства новых элементов. Очень удобным оказалась предложенная система и для предсказания валентности элементов по их расположению в той или другой группе. Эти методы в дальнейшем использовали и другие ученые, что позволило заполнить пустые места таблицы и привести ее к современному виду.

После уточнения атомных масс элементов и их свойств, а также после открытия новых элементов, таких как инертные газы, лантаниды, актиниды, элементы с высокой атомной массой и другие, периодическая таблица элементов была исправлена и дополнена. Кроме того, в ХХ-м веке были открыты элементарные частицы, разработана квантовая теория, было изучено строение атомов, их ядер и электронных оболочек. В результате было доказано, что периодичность изменения свойств элементов определяется не атомным весом (массой), а зарядом ядра атомов этих элементов.

Это позволило также дать новую формулировку периодическому закону, согласно которому свойства химических элементов являются периодической (циклической) функцией, зависящей от величины заряда ядра или числа протонов в ядрах атомов, равного атомному номеру элемента, а также числу электронов, распределение которых по электронным оболочкам атомов элемента определяет его химические свойства.

В настоящее время известны атомы с числом протонов от 1 до 118, и таким образом современные таблицы содержат 118 различных химических элементов. Из них 94 элемента встречаются в природе, а остальные 24 синтезированы искусственно.

Один из вариантов современной таблицы элементов в компактной форме изображен на Рис.1. Это таблица состоит из семи периодов, одиннадцати рядов и восьми групп, разделенных на подгруппы a и b. Подгруппы a включает элементы с постоянной валентностью, а подгруппы b – с переменной валентностью.

Имеются варианты и с развернутой формой таблицы элементов, включающих также семь периодов, но не разделенных на ряды, а также четыре подгруппы a и четыре подгруппы b, как и в компактной версии.

Нумерация a — подгрупп (от I до VIII), как правило, соответствует постоянной валентности элементов или числу внешних электронов на наружном энергетическом уровне атомов. Исключением является элемент He (гелий) подгруппы VIII a, который содержит только 2 внешних электрона вместо 8.

В отличие от подгрупп a, нумерация подгрупп b (от I до VIII) обычно указывает на максимальное число валентных электронов, как внешних (s, p), так и внутренних (d), которые могут участвовать в химических реакциях. Например, элемент Cr (хром) из группы VI b, содержащий один внешний электрон (4s1), может вести себя как шестивалентный атом, когда он образует, например, высший оксид (CrO3), благодаря участию дополнительных пяти внутренних электронов 3d5 в этой реакции.

Рис. 1. Компактная форма современной таблицы элементов

Каждый период начинается с водорода (первый период) или щелочного металла, имеющего один электрон на внешнем энергетическом уровне, и заканчивается инертным газом, имеющим полностью заполненную внешнюю электронную оболочку. Таким образом, после перехода из одного периода в другой происходит циклическое изменение свойств элементов.

Несмотря на 150-летнюю историю создания, дополнения, уточнения и совершенствования периодической системы элементов, ряд аспектов ее построения по-прежнему вызывают вопросы, а именно:

1). Первый элемент Н (водород) не является щелочным металлом, но по непонятным причинам он помещен в подгруппу I a.

2). Элемент He (гелий) содержит только 2 внешних электрона вместо 8, но, тем не менее, он находится в подгруппе VIII a.

3). Элементы Cu, Ag и Au находятся в подгруппе I b, хотя максимальная валентность этих элементов в химических реакциях составляет 3. Например, хорошо известны высшие оксиды этих элементов, имеющие состав R2O3.

Существует расхождение в размещении и некоторых других элементов в таблице. Например, элементы Ce, Th, Pu, Pa, U и Ne находится в подгруппе III b, несмотря на то, что максимальная валентность Ce, Th и Pu в химических реакциях составляет 4, Pa -5, а U и Ne — даже 6.

Элементы Fe, Co, Ni, Rh, Pd и Pt помещены в подгруппу VIII b, хотя максимальная валентность этих элементов в химических реакциях никогда не достигает 8.

Возможно, есть другие недостаточно изученные «лакуны» периодической системы элементов, требующие исправления. Для улучшения этой системы могут быть предложены, например, следующие изменения:

1). Целесообразно переместить элементы H (водород) и He (гелий) из подгрупп I a и VIII a в отдельные группы (например, в I и II соответственно), расположенные рядом друг с другом в середине таблицы

2). Анализ показывает, что элементы (металлы) с переменной валентностью, расположенные в подгруппах I b – VIII b, имеют не более двух внешних электрона. По этой причине количество внешних электронов (или минимальная валентность) значительно отличается от нумерации подгрупп. С другой стороны, как было показано выше, максимальное количество валентных электронов, которые могут участвовать химических реакциях (или максимальная валентность элемента), также часто не совпадает с нумерацией подгруппы. По этой причине можно рекомендовать изменить наименование подгрупп b, например, как это показано в таблице 1.

Taблица 1. Предложение по переименованию подгрупп I-VIII b

| Существующее наименование | Минимальное количество внешних электронов | Максимальное количество валентных электронов | Предлагаемое

наименование |

| I b | 1 | 3 | 1-3 b |

| II b | 2 | 2 | 2-2 b |

| III b | 2 | 6 | 2-6 b |

| IV b | 2 | 4 | 2-4 b |

| V b | 1 | 5 | 1-5 b |

| VI b | 1 | 6 | 1-6 b |

| VII b | 2 | 7 | 2-7 b |

| VIII b | 0 | 8 | 0-8 b |

Существующее наименование Минимальное количество внешних электронов Максимальное количество валентных электронов

Предлагаемое новое наименование для подгрупп элементов с переходной валентностью в случае его одобрения будет информативным и непротиворечивым, поскольку оно содержит информацию о всем интервале электронов, от минимального количество внешних электронов до максимального количество валентных электронов, для всех элементов данной подгруппы.

Иллюстрация: priceguard.ru