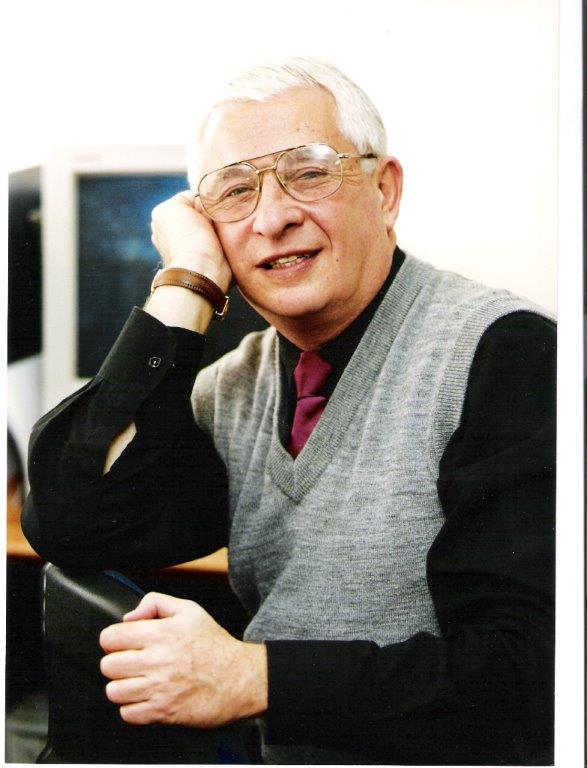

Фото: memorial.krsk.ru

ДЕКАН — ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ

Читайте интервью нашего корреспондента Ларисы Мангупли с профессором Эдгартом Альтшулером

Когда знакомишься с авторским активом научно-популярного и художественного Интернет-журнала «Наука и жизнь Израиля», невольно отмечаешь, что большая часть этого актива – люди, отдавшие десятилетия развитию разных областей науки. Это благодаря и им, страна, в которой они прожили большую часть жизни, по сей день может гордиться своими достижениями. Основы их были заложены людьми, позднее ставшими гражданами нашей страны. Вот, например, доктор технических наук, профессор Эдгарт Бенционович Альтшулер. Прочитала его краткую биографию, уместившуюся на одной страничке. За цифрами и фактами – десятилетия учёбы, работы, научной деятельности. Только представьте, что стоит за строкой биографии: «Окончил Новочеркасский политехнический институт. Был направлен по распределению на Крайний Север. В Норильском государственном индустриальном институте проработал двадцать восемь лет, опубликовал более 180 научных трудов и четыре книги». Правда, книги он стал писать уже в Израиле. Но и там, в Норильске, успешно сочетал свою научную и преподавательскую деятельность с творческой. Например…

А впрочем, слово самому Эдгарту Бенционовичу:

— Будучи деканом факультета нашего Норильского, кстати, самого северного института в мире, я вёл ежемесячную телепередачу «Этот удивительный Север», в которой знакомил телезрителей Норильска с людьми, строившими город в крае вечной мерзлоты. Людьми, которые сформировали удивительный и неповторимый дух этого города, ставшего как бы государством в государстве, и связали с ним свои судьбы.

Забегая вперёд, скажу, что Эдгарт Бенционович, человек весьма открытый к диалогу, так о многом поведал мне, что я засомневалась: смогу ли обо всём написать в одном интервью. Однако попытаюсь придать стройность нашей беседе и коснуться основных её моментов.

— Эдгарт Бенционович, возможно ли объяснить тот факт, что, уезжая по распределению всего на три года, Вы задержались на Крайнем севере почти на три десятилетия?

— Знаете ли, это и боль моя, и радость. Уезжая из дома, обещал маме скоро вернуться. А когда смог приехать, мамы уже не стало… Вы же знаете, что в годы сталинских репрессий людей ссылали в лагеря сурового края вечной мерзлоты. Лагерную зону, открытую в 1935 году, закрыли в 1956-ом. А я, по распределению института, приехал в Норильск молодым специалистом в 1963-ем. Можете себе представить: совсем другой климат (я уезжал из Ростова-на-Дону), другое отношение к работе, другие друзья, другие деньги… Не секрет, что многие в те годы ехали туда за большими деньгами. Я же сам просил деканат распределить меня в Норильск, которого еще в середине прошлого века вообще не было на карте. Романтика Севера привлекала. А когда сжился с этим северным краем, с людьми, уезжать не хотел. Слишком многое связывало меня с Норильском. Размах был поистине велик. Представьте себе: город с двухсоттысячным населением, а только в нашем индустриальном институте училось около четырёх тысяч человек.

— О Вашей профессиональной деятельности уже здесь, в Израиле, мы ещё поговорим, а пока – о литературном творчестве. Потому что моё заочное знакомство с Вами началось именно с прочтения в Интернет-журнале «Наука и жизнь Израиля» глав Вашей рукописной книги «Узники тьмы». Как пришли к занятию литературой?

— В 2011-ом году меня пригласили на празднование пятидесятилетия Норильского института. Я, конечно же, принял приглашение. Торжество было грандиозным. Обрадовался, когда увидел на «Золотой доске» нашего института портреты двух своих бывших учеников: ныне министра энергетики Александра Новака и министра по распределению электроэнергии Олега Бударгина. Сейчас они работают в команде Путина. Но почему-то на празднике почти не вспоминали о тех людях, которые создавали базу института. Тогда в нашей беседе об этом ректор профессор Владимир Владимирович Забусов, в прошлом — мой аспирант, сказал: «Вы ведь и сами были ректором, деканом, так вот и напишите книгу». И я её написал. Повесть «От ректора до ректора» хотя и автобиографическая, но рассказывала она обо всех ректорах, которые работали в институте в разные годы. В Норильске эта книга разошлась очень быстро.

— Эдгарт Бенционович, в главах книги «Узники тьмы» речь идёт об эпохе ГУЛага, которая, как Вы пишете, завершилась в Норильске де юре в 1956 году, но де факто существует в памяти людей до сегодняшнего дня. События, описанные Вами, потрясли меня степенью жестокости, с которой отнеслись на зоне к узнику, еврею Файвусу, человеку, наделённому природой уникальными способностями. Расскажите об истории написания книги. Редактор журнала «Наука и жизнь Израиля» профессор Александр Забутый, прочитав её, рекомендовал мне взять у Вас интервью не только как у представителя науки, но и как у литератора. Что, вообще, заставило Вас взяться за эту нелегкую работу?

— «Узники тьмы» — так первоначально называлась рукописная книга. Но в Московском издательстве «Наука» это название забраковали. И книга вышла в свет под названием «Жизнь как подвиг». Работал я над ней шесть лет. Быть участником описанных событий я, естественно, не мог. О них мне поведали мои старшие друзья — бывшие политические заключённые, которых, в отличие от уголовников, освободили в 1956 году. Это были выдающиеся, образованные, интеллигентные люди, что называется, из Энциклопедии. Долгими зимними вечерами мы сидели на кухне и вели разговоры, длившиеся порой до утра. Я «переваривал» эти рассказы и уже здесь, в Израиле, обретал их в художественную форму. Рецензент из «Мемориала» определил эту книгу как первое художественное произведение о советском Холокосте. Известно, что произведения Солженицына, Шаламова и других, писавших о сталинских лагерях, не являются художественными. Они, скорее, документальные. В моём же романе вы не найдёте страшных сцен жестокости, за исключением тех, в которых описаны издевательства тюремного надзирателя над заключённым Файвусом. Эта книга, в основном, о верной дружбе, о любви, об отношениях к детям, к родителям…

— Выходит, что персонажи романа существовали в реальности, и это были Ваши друзья…

— Да, это были мои друзья. Только имена у них вымышленные. Ну и, конечно, в их уста я, как автор, вкладывал и свои мысли тоже, свои переживания, ощущения…

— А почему не стали публиковать в журнале «Наука и жизнь Израиля» последующие главы романа?

— Весь роман занял более пятисот книжных страниц. Думаю, в Интернет-журнале нецелесообразно печатать его в полном объёме. Он есть в книжных магазинах Израиля, его можно купить и в интернет-магазинах тоже. А полностью публикуется роман в газете «Сегодня», которая выходит в Кирьят-Моцкине.

— Очень хотелось бы узнать о том, как сложилась дальнейшая жизнь героев романа, в частности еврея Файвуса и эскимоски Клавки.

— Судьба Файвуса такова: тюремный надзиратель, жестоко избивая заключённого, довёл его до полной комы. Спустя несколько лет Файвус умер от рака головного мозга. Но у них с Клавкой родился сын, который живёт в Норильске вместе с мамой. Сейчас я закончил вторую книгу, в которой описываю дальнейшую судьбу этих людей. Новая книга называется «Декан» и тоже печатается в Москве. Я уже получил приглашение на её презентацию. Так что летом вместе с супругой Галиной собираемся в Москву.

— Эдгарт Бенционович, тема Ваших книг – непростая, связанная с тяжёлыми страницами истории Страны Советов. В связи с этим у меня вопрос о свободе творчества, точнее — о степени внутренней свободы. Что ограничивает её и присутствует ли в Вас внутренний цензор? Всё-таки книга издаётся не в Израиле, а в Москве…

— В этом плане я абсолютно спокоен, потому что рецензентами и консультантами первой книги были бывшие руководители Норильского горно-металлургического комбината, а редактором – заместитель генерального директора комбината Владимир Механик. Я полностью полагаюсь на их политическое чутьё.

— Не станем подробно беседовать о Вашей научной и преподавательской деятельности на первой родине, потому что и здесь Вам наверняка есть о чём рассказать. Переехав в Израиль на постоянное место жительства, Вы продолжали активно работать, пока не достигли пенсионного возраста. Чем занимались?

— В Израиле, с начала репатриации и до выхода на пенсию, я работал в электрической компании «Хеврат а-Хашмаль» в группе советников главного инженера по своей научной специальности, то есть занимался электромагнитными полями, связанными с заземлением и грозозащитой электроустановок высокого напряжения. Моей задачей было изучать представляемые документы и писать по ним своё заключение. Поначалу каждое из них занимало четыре и более страниц, где я давал развёрнутую картину состояния дел. Но главный инженер требовал лишь моих рекомендаций. Порой они были довольно жёсткими, но такой подход определялся необходимым уровнем решения проблем. Всё писалось на иврите, хотя поначалу это было очень трудно. Хорошо, что рядом с нами, восемью советниками, из которых шестеро были русскоязычные, сидела редактор-переводчик. Среди них я был единственным доктором наук, остальные — кандидатами (по израильским понятиям, докторами).

— Ни для кого не секрет, что в Израиле без знания иврита практически невозможно устроиться по специальности, связанной с наукой. Как Вам удалось влиться в эту сферу деятельности?

— Препятствий в трудоустройстве было немало, но основная проблема состояла в незнании языка. И, несмотря на это, сразу началась эпопея хождения в поисках работы с предложением «послушайте меня». На каком языке я это исполнял? На русском… А в Министерстве абсорбции нам раздавали какие-то брошюрки с рекомендациями: что должны делать в шаббат, что кушать, когда ложиться спать, куда водить жену… Люди читали их и тут же выбрасывали в урну для мусора. В общем, такая забота о нас никакого отношения не имела к тому, зачем мы приехали сюда. А ехали мы в Израиль с желанием работать, пользу стране приносить, а не быть нахлебниками. Хотя мне тогда было уже 52 года…

Порядка шестидесяти процентов той миллионной алии — люди с высшим образованием. Их надо было принять, понять, что они хотят, что могут. При этом учёные-репатрианты представляли особую категорию приехавших в страну. Нужна была структура, которая могла бы помочь в реализации их знаний и умений. На одном из собраний я сказал, что управление абсорбции учёных-репатриантов не совсем эффективно работает с ними. Например, от нас требовали представить для трудоустройства несколько документов: ксерокопии двух – трёх серьёзных научных работ, дипломов, аттестатов, свидетельств, биографию и прочее. На каком языке это было у нас? На русском. Всё это девушки-секретарши аккуратно подшивали в папочки и тысячами ставили на полки. Думаю, что никто никогда не открывал эти папочки. Да кому, вообще, они были нужны? Перевод документов стоил тогда для нас больших денег, а мы всюду пешком ходили, чтобы шекель сэкономить. Я тогда предложил: пусть этим занимается не технический секретарь, а человек от науки, который может предметно поговорить с каждым специалистом, дать ему нужные рекомендации. Нам в этом отказали.

— Более пятнадцати лет Вы были Президентом Союза учёных-репатриантов Израиля. Кому, как не Вам, знать проблемы, с которыми сталкиваются люди науки сегодня, приехавшие в страну, где иные законы, правила, где препятствуют внедрению в полноценную жизнь языковые барьеры.

— Очень хороший вопрос. Сравните такие цифры: в Израиль приехало порядка четырнадцати тысяч учёных, а сохранили научный и социальный статус не более тысячи человек. Это примерно семь процентов от общего числа. А куда делись остальные девяносто три? Они пошли на работы, не соответствующие их образовательному уровню. Непродуманный процесс приёма алии привёл к тому, что сегодня, например, в электрической компании «Хеврат а-Хашмаль» не хватает нескольких тысяч инженеров, хотя в страну прибыло их более тридцати тысяч. Министерство абсорбции встретило учёных-репатриантов тремя подарками. Первая «коврижка» — стипендия Министерства абсорбции или, как её называют, «стипендия Шапиро». Она давалась тому, кто, обивая пороги предприятий, трудоустраивался у работодателя на любых условиях. Работодатель брал человека на три года. Каждый год сумма выплаты Министерством абсорбции понижалась и поэтому работодатель должен был ежегодно увеличивать свою часть выплаты. Наёмный работник изо всех сил старался удержаться на должности, чтобы, не дай Бог, не рассердить начальника. Но даже такую работу было трудно найти. Недавно прочитал у Вавилова, что учёный может работать в холоде, в голоде, на ветру, под солнцем, но он не может творить, когда унижен. Вторая «коврижка» — научные теплицы. У меня был близкий друг, доктор наук, который работал в теплице, занимающейся всеми проблемами – от астрономии до гинекологии. Но такое учреждение далеко не научное. В нём всё строилось на том, чтобы при учёном поставить менеджера, который должным образом всё упакует и продаст. И третья «коврижка» — проект БАШАН, структура, которая отбирала проекты, предлагаемые научной алиёй, и доводила их до продажного уровня. Многие стремились попасть в этот проект. Но это действо было подобно выковыриванию изюма из булки. «Булка» – это наша научная алия.

Израиль не был готов, по многим параметрам, к приёму алии девяностых. А между тем, что скрывать, целый ряд предприятий поднялся благодаря «русской» алие. Сегодня Израиль – это сплошной парад. Повсюду слышим, что страна экономически выросла, что хайтек на высочайшем уровне, что в Израиль потоком идут разные инвестиционные проекты, страна завалена деньгами… Откуда такой бум? Почему этого не было до двухтысячного года? Отвечаю: наши дети подросли… Потому что еврейская семья, по определению, где бы она ни находилась — в той стране или в этой, всегда стремилась дать детям высшее образование. К примеру, мои родители не были богатыми людьми, но и меня, и моего брата сделали докторами наук. Все хайтеки в Израиле возникли за счёт нас, тех неустроенных девяносто трёх процентов учёных и специалистов, о которых я говорил выше. Потому что эти умные головы, образно говоря, пожертвовали собой ради того, чтобы удобрить почву, на которой выросли уже их дети. Это результат и атмосферы в семье, и разговоров, подталкивающих детей к тому, чтобы получить знания и занять подобающее место в жизни, и тех копеек, которые родители от себя отрывали. А сейчас наши дети поражают своими успехами весь мир.

— Вам удалось наиболее успешно войти в жизнь страны вообще и в научную сферу в частности, если с 1999 по 2004 годы, в соответствии с распоряжением Премьер-министра Израиля, были членом общественной комиссии по академическим и образовательным связям Израиля с Россией и странами СНГ?

— Да, но на это ушло немало сил. К сожалению, когда уже были налажены контакты с учёными России – бывшими нашими коллегами, когда была подготовлена документация по совместным научным исследованиям (до сих пор у меня хранится письмо Черномырдина), Израиль, в лице Щаранского, отказался субсидировать этот проект. Считаю, что в Израиле должно быть создано Министерство интеллектуальной деятельности, которое решало бы подобные вопросы, а не отмахивалось от них.

Вообще, люди ехали сюда с какими-то надеждами, программами, идеями. К сожалению, далеко не всем, по разным причинам, удалось реализовать себя в полной мере. Приведу пример из своего опыта. Я почти тридцать лет проработал в Норильске. Создал там научную школу. Вы спросите, можно ли в Израиле, где круглый год плюсовая температура, применить мой опыт? Отвечу: можно. Но меня футболили всюду. Говорил я на ломаном иврите и чиновникам было неинтересно меня слушать. В Сохнуте Иерусалима, в департаменте по восточно-европейским странам мне, наконец, организовали интервью с русскоязычным специалистом в Министерстве энергетики. Показываю ему все свои дипломы, аттестаты. Он, не глядя, переворачивает их и говорит, мол, мне это всё знакомо, и вообще, что Вы, как специалист по вечной мерзлоте, можете предложить государству Израиль? Пауза затянулась, и он сообщил, что через десять минут должен быть у министра. Я стал объяснять ему, что вечная мерзлота, пески и скалы Израиля – по удельному электрическому сопротивлению — одно и то же. То есть токи растекаются в определённой среде, и совсем неважно, из чего эта среда состоит: из мерзлоты, песка, глины, камня… В конце нашего разговора он сказал, что многие вопросы обеспечения электробезопасности в установках высокого напряжения прозвучали для него впервые. А он и не мог их знать, потому что это были результаты научных исследований уже сегодняшнего дня. К сожалению, Израиль на тот момент отставал в этой области знаний.

Вскоре после этой встречи я получил от главного инженера компании «Хеврат а-Хашмаль» приглашение на работу. А когда уходил на пенсию, то за заслуги перед израильской энергетикой, «Хеврат а-Хашмаль», в лесу Герцля под Хайфой, посадила тринадцать деревьев – по числу лет, проработанных мною в компании.

— Среди многих грамот, украшающих «стену почёта» Вашей квартиры, есть грамота о том, что Вы внесены в Американский библиографический справочник за вклад в развитие современного общества. Кроме того, Вы трижды признавались Человеком Года Крайот и Хайфы… Ваша общественная деятельность, кажется, не имеет границ. Пять лет Вы были председателем Ассоциации Всемирного конгресса еврейских учёных. Как удавалось Вам охватить такой широкий диапазон, ведь в эту ассоциацию входили учёные из многих стран мира, в том числе и Нобелевские лауреаты?

У учёных-репатриантов, в результате многолетней деятельности, выкристализовалась интересная идея, поддержанная Муди Зандбергом, в прошлом министром науки Израиля. Она состояла в том, чтобы создать в Израиле Всемирный центр науки, культуры и искусства, который бы объединил евреев – представителей разных областей знаний. С этой целью провести в Израиле Учредительный съезд выдающихся учёных, писателей, художников, музыкантов еврейской национальности, в том числе и Нобелевских лауреатов. Подготовленный нами бизнес-план предусматривал выделение для этого трёх с половиной миллиона долларов. К сожалению, Министерство науки предложило нам, для оплаты командировочных расходов, лишь две тысячи долларов. Правда, Шимону Пересу удалось собрать в Израиле выдающихся евреев Мира. Но это мероприятие прошло в весьма усечённом варианте.

— Эдгарт Бенционович, спасибо за интересные ответы на мои вопросы и приглашаю Вас на блиц-интервью.

— Ваши любимые писатели?

— Паустовский, Чехов.

— Каков круг Вашего общения?

—Инженеры, музыканты, писатели. Но, к великому сожалению, этот круг с годами сужается.

— Кто Вы в душе больше – писатель или учёный?

— Писатель – очень громко сказано, но на данном этапе, по всей видимости, да, писатель.

— Вы – профессор, доктор технических наук. Но прочитав главы повести, подумала, что мир Вы воспринимаете через слово. Так ли это?

— Точнее, через музыку слова. Она всегда во мне звучит – пишу ли прозу или стихи… Я учился музыке десять лет, было время, когда даже давал уроки детям. И жена моя – профессиональный музыкант.

— Мне на днях прислали ролик с высказываниями японских мудрецов. Прошу Вас прокомментировать некоторые: «Лучше быть врагом хорошего человека или другом – плохого?»

— Врагом – хорошего. У него можно чему-то научиться.

— «Муж с женой должны быть подобно руке и глазам: когда руке больно – глаза плачут, а когда глаза плачут – руки вытирают слёзы».

— Верно. Я вообще считаю, что жена должна быть одна, и на всю жизнь. Когда мы поженились, я был ассистентом, а она преподавала музыку, работая на нескольких ставках. Зарабатывала больше меня. Потом было наоборот. Всё, чего вместе добились в жизни, — самый ценный наш груз.

— «Когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить милостыню».

— Детей своих, сына и дочь, мы не очень баловали. Компенсируем это хорошим отношением к внукам, которых у нас четверо.

— Чему Вы учитесь у детей и внуков?

— Всему.

— «Стена желаний». Такая существует в воображении некоторых творческих людей. Говорят, что мечты, записанные на ней, сбываются. Какую запись Вы бы оставили на своей стене желаний?

— Чтобы в Израиле был мир.

—— О чём сожалеете?

— В принципе, ни о чём. Разве что, мало времени уделял общению с родителями, которых, увы, уже нет.

— Ваша самая большая мечта?

— Чтобы были здоровы все мои близкие.

— Будьте, пожалуйста, и Вы здоровы, Эдгарт Бенционович. Поздравляю Вас с подготовкой к печати новой книги «Декан» и надеюсь, что она в скором времени появится и в Израиле тоже.

— Большое спасибо Вам за интервью.

Лариса Мангупли.

Иллюстрация: memorial.krsk.ru