Фото: Википедия

Академик EAATS Олег Фиговский

В последние десятилетия Китай развивал программы репатриации ученых, предлагая им финансовые и исследовательские стимулы. Это привлекло обратно в страну высококлассных специалистов, но могло ударить по качеству работы «местных» исследователей, не имеющих зарубежного образования. Высококвалифицированные иммигранты вносят существенный вклад в экономический рост в принимающих странах. В частности, на них приходится значимая доля всех патентов, регистрируемых развитыми странами. Так, в США порядка пятой части патентов, оформленных в период 2016–2020 гг., включали изобретателей-мигрантов. Авторы из Университета Макгилла и Принстонского университета на американских данных за 1940–2000 гг. показывали, что рост доли иммигрантов – выпускников колледжей на 1 процентный пункт приводит к росту подушевого показателя патентов на 9–18%. Положительное влияние миграции на инновации оказывается особенно сильным и быстрым в странах, где уже есть высокий запас патентов, отмечали индийские экономисты.

Развивающимся странам – «донорам» высококвалифицированной миграции она, как ни парадоксально, тоже может приносить пользу за счет того, что облегчает трансфер технологий и управленческих практик. Так, IT-инженеры из Китая и Индии, работавшие в США, внесли вклад в ускорение развития IT-индустрии в родных странах. С учетом этих разнонаправленных эффектов «утечки мозгов» многие страны предпочитают не ограничивать высококвалифицированную эмиграцию, а стимулировать уехавших специалистов репатриироваться – такая политика позволяет получать все преимущества от квалифицированной эмиграции. Например, в Корее в 2009 г. запустили World Class University Project, в Бразилии действуют программы для привлечения как совсем молодых исследователей, так и пост-докторатов (тех, кто уже получил степень PhD и хотел бы продолжить академическую карьеру).

Одна из самых масштабных программ привлечения ученых из-за рубежа – китайская «Тысяча талантов» (Thousand Talents Plan), запущенная в 2009 г. Двумя годами позже ее дополнила «Тысяча молодых талантов» (Thousand Young Talents Plan) – программа с фокусом на молодых (до 40 лет) ученых в сфере STEM (наука, технологии, инженерия, математика). Программы были нацелены на репатриацию прежде всего выходцев из Китая, но не исключительно, и, по

некоторым оценкам, за 10 лет привлекли в Китай порядка 7000 ученых. В 2019 г. эти инициативы были переименованы в программу High-End Foreign Expert Recruitment Plan («Привлечение высококлассных иностранных экспертов»).

В новом исследовании Нин Цзя и Белтон Флейшер из китайского Центрального университета финансов и экономики проанализировали результаты программы «Тысяча молодых талантов» применительно к математическим факультетам китайских вузов. Программа, позволившая привлечь в страну ученых, получивших степени в топовых университетах за рубежом, привела к росту научных публикаций китайских математиков и росту цитируемости их работ. Однако результат оказался распределен крайне неравномерно: в основном выиграли наиболее престижные вузы страны. При этом уже работавшие в университетах математики (никуда не уезжавшие) стали публиковаться меньше: сказался недостаток коллаборации с новоприбывшими и рост конкуренции за ресурсы.

За два десятилетия, 1990–2000-е гг., Китай из страны, отстающей в области науки и технологий, стремительно взлетел на вторую строчку – после США – по числу выпускников в этих областях, расходов на НИОКР, выпуска научных статей. Этот скачок оказался реализуем во многом за счет того, что Китай воспользовался возможностью обучать своих граждан за рубежом и развивать образовательные и исследовательские связи с США. Китай стал крупным поставщиком глобальных талантов. В 2020 г. уже 17% всех докторских степеней в области науки и технологий в США были присуждены соискателям из Китая.

Последовавшая в начале 2010-х программа репатриации молодых талантов

включала в себя значительные финансовые стимулы для ученых, в том числе финансовую помощь для релокации до 1 млн юаней, грант до 3 млн юаней на исследования, помощь с трудоустройством супругов и устройством в школу детей (это данные на 2018 г., тогда 1 млн юаней соответствовал примерно $150000). Отбор в программу происходил в два этапа: на первом исследователи подавали заявки на открытые в китайских университетах академические позиции, на втором университеты запускали процесс подачи заявок на гранты для выдающихся кандидатов, которые оценивал специальный комитет. По данным китайских исследователей из Принстона, Гарварда и MIT, в результате действия китайских программ репатриации талантов отъезды из США ученых, родившихся в Китае, возросли с 900 человек в 2010 г. до 2621 в 2021 г., или почти втрое. В 2021 г. доля вернувшихся в Китай из США исследователей составила 67% (против менее 20% в 2010 г.). Такому росту числа китайских репатриантов также поспособствовала «шпиономания» – инициированная в конце 2018 г. программа министерства юстиции США по поиску китайских шпионов среди академических исследователей.

Решение исследователей вернуться на родину бывает сопряжено как с экономическими, так и с неэкономическими факторами. Так, возвращение чаще

происходит в начале карьеры (после 50 вероятность резко снижается), и это решение чувствительно к изменениям подушевого дохода в родной стране. Большинство молодых ученых в сфере естественных наук и инженерии

остаются в США в периоды сильного роста американской экономики и слабого экономического роста в их родных странах. В то же время исследование на данных трех Тихоокеанских стран (Тонга, Папуа – Новой Гвинеи и Новой Зеландии) показало, что соображения максимизации дохода не позволяют в достаточной степени объяснить решения высокообразованных специалистов о переезде ни в случае первоначальной эмиграции, ни в момент возвращения домой – в среднем решившие вернуться теряли в доходе.

На репатриацию китайских ученых повлияло в том числе ухудшение отношений США и Китая. В 2018 г. в США начала действовать так называемая

China Initiative – программа министерства юстиции США, направленная на преследование китайских шпионов в американской индустрии и исследовательских университетах. В одном из онлайн-опросов 2020 г. почти три четверти (72%) находящихся в США китайских исследователей (общая выборка – почти 1300 человек) сообщили, что не чувствуют себя в безопасности, а почти две трети (65%) беспокоятся из-за наличия у них профессиональных связей с китайскими коллегами; 42% опасались проводить исследования. Программа по поиску шпионов была закрыта администрацией Байдена в феврале 2022 г.

Аналитики Центра безопасности и новейших технологий Джорджтаунского университета проанализировали публично доступные данные о «Тысяче молодых талантов» с 2011 по 2018 г. и пришли к выводу, что за этот период почти 3600 человек получили возможность поучаствовать в ней – то есть им предложили соответствующие позиции и финансовую поддержку. Две трети всех лауреатов программы на момент получения предложения были трудоустроены в США. Чаще всего китайское правительство предлагало места пост-докторатам и состоявшимся исследователям из топовых университетов и исследовательских институтов. Почти пятая часть всех лауреатов, для которых было возможно определить аффилиацию на момент включения в программу, работали в десяти институтах, восемь из которых – американские: это Гарвард, Стэнфорд, MIT, тройка Калифорнийских университетов (в Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Беркли), Йельский и Мичиганский университеты. В десятку также вошли Общество научных исследований имени Макса Планка в Германии и Наньянский технологический университет в Сингапуре.

Участники программы в основном получали позиции в университетах, входящих в так называемую Лигу С9 – это альянс девяти самых элитных вузов Китая, аналог американской Лиги плюща. Больше всего исследователей перешли в Университет Цинхуа, Чжэцзянский и Пекинский университеты. Большинство исследователей получили предложения именно из лидирующих гражданских университетов. Небольшая доля пошла в организации, аффилированные с военной промышленностью. К ним относят «Семь сыновей национальной обороны», это семь университетов, аффилированных с министерством промышленности и информатизации КНР (считается, что они плотно сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая), а также университеты, которые попали в список торговых ограничений министерства торговли США, и Китайскую академию инженерной физики (специализируется на разработке и испытании ядерного оружия).

Эксперты из Центрального университета финансов и экономики в Китае изучили карьеры более 950 молодых математиков, нанятых на самые сильные математические кафедры в Китае (входившие в топ-50 в стране) в период с 2000 по 2017 г., из них 365 были наняты после старта программы «Тысяча молодых талантов». В свою очередь, из этих 365 молодых ученых 74, или примерно каждый пятый, – участники данной программы. Авторы также собрали полные списки публикаций молодых ученых из элитных университетов (Лига С9) – последние получают непропорционально большую долю исследовательского финансирования в Китае и производят непропорционально высокую долю исследований: там заняты 3% всех ученых в стране, но на них приходится 20% публикаций и 30% высокоцитируемых статей.

После запуска программы «Тысяча молодых талантов» доля новых сотрудников, получивших степень PhD в топ-50 математических департаментов за рубежом, в китайских вузах выросла почти втрое: если в 2000–2010 гг. она составляла 6%, то в 2011–2017 гг. – уже 16%. В то же время доля новых сотрудников, получивших степень в топ-50 ведущих математических факультетов китайских вузов, снизилась с 17,2% до 15,6%. При этом новые сотрудники с высококлассным иностранным образованием сконцентрированы в самых престижных университетах страны, Лиге С9, подтверждает это исследование выводы предыдущих работ: эти вузы и до появления программы 7,4% математиков нанимали из топ-50 зарубежных кафедр (на 2,4 п.п. выше, чем факультеты, не входящие в эту элитную лигу), а после запуска «Тысячи молодых талантов» этот показатель у них достиг почти 30%. Другие же университеты после начала программы не увидели столь существенного притока специалистов, получивших образование в престижных зарубежных университетах: у них эта доля подросла с 5% лишь до 7,3%.

Неравномерно и географическое распределение ученых-репатриантов: они поехали преимущественно в экономически развитые Восточный и Центральный регионы Китая, а не в аналогичные по академическим показателям университеты на Северо-Востоке и Западе. Первые и до программы репатриации пользовались большей популярностью у выпускников престижных университетов, а после ее появления доля обладателей PhD из топ-50 иностранных математических департаментов в «предпочитаемых» регионах превысила 40% – против менее 9% в остальных. То есть программа усилила разрыв между университетами с точки зрения найма специалистов с иностранным опытом.

Показатели публикаций новых сотрудников самых престижных китайских университетов выросли на четверть, а цитирования их работ – более чем на треть по сравнению с периодом до появления «Тысячи молодых талантов». Однако у сотрудников, которые уже были трудоустроены в университетах до начала действия программы репатриации, исследовательские показатели упали: число годовых публикаций сократилось примерно на 13%, число цитирований – на 15%.

Новые ученые-репатрианты гораздо реже выступали соавторами с исследователями, окончившими китайские вузы, по сравнению с другими новыми сотрудниками. Это может быть связано с тем, что у репатриантов не было устоявшихся научных связей с «местными» исследователями. Этот недостаток коллаборации, вероятно, ограничивал положительные эффекты передачи знаний, считают авторы. В то же время возвращающиеся в Китай ученые больше (по сравнению с теми, кто работал только в Китае) публикуются на международном уровне и играют важную роль в связях Китая с глобальной исследовательской сетью.

Кроме того, программа репатриации могла поменять распределение ресурсов в нанимающих вузах и вероятность получения грантов. Ограничения доступа к ресурсам могли сказаться и на настроениях сотрудников, демотивируя их заниматься исследованиями или мотивируя переключаться на другую деятельность, рассуждают авторы исследования из Центрального университета финансов и экономики. Получается, что программа «Тысяча молодых талантов», действительно сыграв существенную роль в возвращении ученых на родину, могла оказать негативное влияние на исследовательские результаты не уезжавших из Китая ученых. Это указывает на то, что может быть необходима дополнительная политика, которая была бы направлена на стимулирование коллаборации между исследователями и позволила бы усилить положительные эффекты репатриации, заключают авторы исследования.

Согласно другим исследованиям, после возвращения в Китай участники программы «Тысяча молодых талантов» увеличили свою «исследовательскую производительность» с точки зрения числа публикаций – вероятно, из-за благоприятных условий для проведения исследований. В то же время в среднем репатриировавшиеся в Китай ученые отставали от оставшихся в Америке с точки зрения импакт-фактора (цитируемости) своих работ. Кроме того, у участников программы после переезда снижалось число международных коллабораций: если до отъезда 56% работ ученых включали международное сотрудничество, то после переезда в Китай этим характеризуются уже только 45% их исследований. Тогда как у тех, кто не вернулся в Китай, этот показатель остался примерно на прежнем уровне (66%).

Еще одно исследование показало, что по качеству публикаций (с точки зрения рейтинга журналов, в которые они попадали) возвращавшиеся в Китай оказывались либо в топе, либо, напротив, в нижней части распределения. Авторы этого исследования полагали, что это могло быть связано в том числе с тем, что некоторые участники «Тысячи молодых талантов» из-за особенностей критериев оценки исследований могли ставить в приоритет количество публикаций, а не их качество. Другая работа, исследовавшая участников «Тысячи молодых талантов», пришла к выводу, что чаще всего ими становились те, кто в зарубежных вузах сталкивался с трудностями в получении финансирования. Переехав, такие релоканты улучшили свои исследовательские результаты: по количеству публикаций, в том числе в топовых журналах, они обгоняли тех, кто предпочел остаться в США и ЕС. Наиболее выраженным преимущество релокантов было в публикациях, где они выступали последним автором (в сфере науки и технологий последним, как правило, указывается главный исследователь): это может означать, что после возвращения в Китай ученые с большей вероятностью становились независимыми исследователями, фокусировавшимися на сфере своих интересов. Преимущество вернувшихся на родину ученых было обусловлено лучшим доступом к финансированию и исследовательским командам (в том числе за счет большого числа студентов в области STEM).

Весна в Китае ознаменовалась не только пробуждением природы, но и заметным оживлением на рынке туризма и потребительских услуг. От любования цветами до дегустации сезонных блюд, от пеших прогулок до велопоходов и кемпинга — все эти направления демонстрируют впечатляющие показатели роста весенней экономики. Любование цветением стало новым туристическим трендом. Согласно данным Meituan Travel, с начала весеннего сезона количество поисковых запросов, связанных с «цветочными турами», выросло на 396% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации платформы Ctrip, во время праздника Цинмин /с 4 по 6 апреля/ количество бронирований таких туров увеличилось на 45% по сравнению с предыдущей неделей. Значительно повысилась посещаемость традиционных мест с цветущими растениями, такими как сакура, пионы и персиковые деревья.

Многие китайцы не только выезжают любоваться цветами, но и покупают их домой. По данным Taobao, в марте ежедневно более 150 тыс. пользователей искали цветочные товары, а поиск срезанных цветов вырос более чем на 20%. Продажи тюльпанов, пионов и гвоздик удвоились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Весенняя кухня также пользуется повышенным спросом. Традиционный весенний десерт цинтуань /сладкие рисовые клецки зеленого цвета/ особенно популярен. Согласно данным JD.com, за неделю до Цинмина их продажи выросли более чем на 80%. Низкокалорийные версии десерта показали рост в 109%, удовлетворяя запросы потребителей на здоровое питание.

С появлением сезонных весенних овощей рестораны активно внедряют специальные меню. Meituan отмечает, что с марта количество групповых заказов сезонных блюд выросло на 117% в годовом выражении, а число ресторанов, предлагающих «весенние» комплексные обеды, увеличилось примерно на 470%. Жители Китая активно выходят на улицу, чтобы в полной мере насладиться весенними пейзажами. По данным Ctrip, в последнее время наблюдался заметный рост бронирований отелей в популярных туристических направлениях, в том числе в уезде Уюань /провинция Цзянси, Юго-Восточный Китай/, Ньингчи /Сицзанский автономный район, Юго-Западный Китай/ и городе Уси /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Также зафиксирован рост продаж туристического снаряжения, модной одежды для прогулок и товаров для кемпинга. Как сообщает JD.com, за неделю до праздника Цинмин продажи защитной одежды от солнца выросли на 240%, солнцезащитных масок — на 116%, а солнцезащитных кремов — на 82%. Многие потребители стремятся запечатлеть весенние моменты: продажи экшн-камер выросли на 654%, фотоаппаратов моментальной печати — на 193%, а цифровых камер — на 132%. Востребованными стали различные виды активного отдыха — продажи велосипедной экипировки увеличились на 67%, городских велосипедов — на 46%, палаток — на 74%, а кемпинговой мебели — на 70%.

Индекс развития малых и средних предприятий /МСП/ Китая, основанный на результатах обследования 3 тыс. предприятий этой категории в восьми основных отраслях, в первом квартале 2025 года вырос на 0,5 пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составил 89,5. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Китайской ассоциацией малых и средних предприятий. Повышение данного показателя было обусловлено оживлением потребления во время праздников и связанных с ними каникул, а также усилением политической поддержки, добавили в ассоциации.

Что касается секторов, то по сравнению с предыдущим кварталом выросли субиндексы промышленного производства, социальных услуг, транспорта, оптовых и розничных продаж и программного обеспечения для передачи информации, а субиндекс сектора строительства остался на прежнем уровне. В то же время показатели секторов недвижимости, гостиничного бизнеса и общепита продолжали снижаться. Ассоциация призвала расширять спрос, стимулировать потребление и полностью мобилизовать активность частного капитала, а также подчеркнула важность культивирования новых драйверов развития.

По итогам первых трех месяцев 2025 года общий объем китайского импорта и экспорта товаров в юаневом выражении вырос на 1,3 проц. в годовом исчислении, свидетельствуют опубликованные официальные данные. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за отчетный период экспорт Китая вырос на 6,9 проц. в годовом исчислении до 6,13 трлн юаней (около 850,1 млрд долл. США).

В китайских социальных сетях появились снимки огромного двухфюзеляжного беспилотника WZ-9 Divine Eagle («Учжэнь-9»), который недавно совершал полеты над Южно-Китайским морем. По разным данным, длина беспилотника WZ-9 составляет около 15 метров, размах крыла — 45 метров, продолжительность полета — до 35 часов. WZ-9 Divine Eagle способен подниматься на высоту до 18 километров. Он предназначен для обнаружения летательных аппаратов на больших расстояниях, обладающих стелс-технологиями. Необычная форма беспилотника обеспечивает как аэродинамическую эффективность, так и структурную целостность машины.

Kuaishou представила обновленную модель генерации видео Kling AI 2.0, которую компания называет самой мощной в мире. Модель стала лучше следовать инструкциям и понимать промпты, а также генерирует более качественную анимацию и реалистичные видеоролики. У Kling уже более 22 млн пользователей по всему миру, которые создали свыше 168 млн видео и 344 млн изображений. «Это самая мощная модель генерации видео, доступная в мире», — сказал старший вице-президент Kuaishou Гай Кунь на презентации Kling AI 2.0 во время корпоративного мероприятия в Пекине. Обновленная модель стала лучше в нескольких аспектах: точности выполнения инструкций, понимании промптов, качестве изображения и анимации, а также в реалистичности и эстетике генерируемых видеороликов. В новой версии Kling AI 2.0 также улучшены движения и управление, благодаря чему ролики стали «выразительнее».

Kuaishou, основной конкурент ByteDance в сфере коротких видео, представила новую модель Kling всего через несколько месяцев после выпуска последней версии в конце прошлого года. По данным независимого сервиса Artificial Analysis, предыдущие модели Kling лидируют в мире по преобразованию изображений в видео и занимают второе место по преобразованию текста в видео, уступая лишь Veo 2 от Google. Первую версию Kling AI компания выпустила середине 2024 года. Это сделало её одним из первых крупных китайских технологических игроков, бросивших вызов модели Sora от OpenAI, которая была представлена в феврале того же года. С тех пор рынок захлестнула волна аналогичных решений от крупных игроков и ИИ-стартапов, что спровоцировало жесткую конкуренцию.

Помимо ByteDance и Alibaba, в эту гонку включились Tencent Holdings, а также стартапы Zhipu AI и Shengshu Tech. На мероприятии Kuaishou анонсировала программу NextGen — комплексную поддержку авторов, включающую финансирование, технологии и продвижение для производства профессионального визуального контента. В отличие от бесплатных чат-ботов, видеоинструменты чаще работают по модели freemium: базовые функции доступны без оплаты, а за расширенные возможности приходится платить.

Излучение Смита — Перселла (ИСП) — это разновидность излучения свободных электронов, при котором цепочка сгустков свободных электронов проходит через периодическую решетку. Теоретически, таким образом можно реализовать сверх-узкую линию ИСП, которая пригодилась бы в технологиях визуализации, зондирования и связи. Однако этому мешают нестабильность электронов, эффект Кулона и большие размеры оборудования. Группа ученых из Китая разработала первое компактное устройство ИСП со сверхузкой и непрерывно настраиваемой шириной спектральной линии. Специалисты из Университета Цинхуа предложили новый эффект стимулированного ИСП, вызванного накачкой, и успешно наблюдали PIS-SPR на частоте около 0,3 ТГц с шириной линии излучения, непрерывно настраиваемой от 900 кГц до 0,3 кГц. Вдобавок, устройство получилось настолько компактным, что его можно держать в одной руке: размеры 22 см × 7 см × 6,5 см, масса всего 1,68 кг.

Устройство состоит из трех секций: секции предварительной группировки электронов, секции компрессии электронов и секции излучения гармоник. Ученые так описали принцип его работы: «Низкочастотная и маломощная терагерцовая волна накачки возбуждает локализованную электромагнитную моду на решетке, которая предварительно группирует электронный пучок. Впоследствии эти предварительно сгруппированные электроны излучают сверхмощное ИСП на той же частоте, что и волна накачки. При помощи полости Фабри — Перо локализованная электромагнитная мода и электронная группировка усиливаются попеременно и непрерывно, что приводит к стимулированному ИСП, вызванному накачкой, а также к хорошо сгруппированным периодическим электронам. Наконец, используя решетку с малым периодом, идеальные электронные сгустки могут генерировать высоко гармонический S-SPR».

В итоге ученым удалось преодолеть все три фактора, ухудшающих ширину линии излучения, а именно: нестабильность кинетической энергии электронов, кулоновский эффект и конечное число электронных сгустков. Исследователи настроили ширину линии спектра излучения от 900 кГц до 0,3 кГц. По сравнению с предыдущими аналогами, благодаря новому устройству ширина линии может быть уменьшена примерно на 2–6 порядков, а ширина спектральной линии может настраиваться непрерывно в диапазоне от 0,3 кГц до 900 кГц. Вдобавок, как выяснили ученые, устройство может работать в режиме обратного волновода без волны накачки. При этом наблюдались электронные сгустки и третья гармоника ИСП, но ширина линии была шире 1 МГц.

По мнению авторов, исследование расширяет возможности применения синхронизированных по частоте и настраиваемых пучков свободных электронов для взаимодействия с различными материалами и микро- или наноструктурами. Большинство современных лазеров излучают свет на фиксированных длинах волн. Это ограничение можно преодолеть с помощью квантовых точек, но они недолговечны. Авторы нового исследования обещают решить эту проблему при помощи жидкостного лазера с квантовыми точками, который излучает синий, красный и зеленый свет.

Соединенные Штаты всерьез опасаются проиграть Китаю в новейших технологиях ведения военных действий — слиянии биотехнологий и искусственного интеллекта. Согласно новому отчету Комиссии национальной безопасности США по новым биотехнологиям, систематический подход Китая меняет глобальный ландшафт биотехнологий и открывает поразительные возможности для обороны. В частности, Пекин, вероятно, разрабатывает генетически усовершенствованных солдат, сочетающих биологическую аугментацию с системами принятия решений на основе ИИ.

В основе нового подхода, который, по мнению американской Комиссии, активно развивает Народно-освободительная армия Китая, находится стратегия по созданию к 2049 году вооруженных сил мирового класса с упором на «интеллектуальную войну». А она, в свою очередь естественным образом вытекает из китайской доктрины синтеза военного и гражданского, которая стремится стереть границы между гражданскими инновациями и военным потенциалом. В этой доктрине суперсолдаты с ИИ не просто возможны, но весьма вероятны.

Доклад, представленный Конгрессу США после двух лет углубленного анализа и более 1800 консультаций, призывает к срочным действиям на национальном уровне. «Для биотехнологий наступит „момент ChatGPT“, — предупредила Комиссия. — И если Китай достигнет его первым, мы можем никогда его не догнать». Этот момент может определить военный баланс сил на протяжении поколений. В докладе указывается на особенности развития рынка биотехнологий. Комиссия заявила, что некоторые компании — Пекинский институт геномики (BGI) или MGI Tech — развивались неестественным и непрозрачным образом, что указывает на серьезную государственную поддержку. Их ценообразование подрывает иностранную конкуренцию, в том числе в таких областях, как секвенирование генома и активные действующие вещества, побуждая некоторые страны, в частности, Индию, принимать защитные меры, например, антидемпинговые пошлины.

Если использование БПЛА стало прорывом в военном искусстве последнего десятилетия, то генетически модифицированные солдаты, обладающие повышенной выносливостью, когнитивными способностями и<span style=»font-size:12.0pt;font-family:»Arial»,sans-serif;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:#282828;mso-font-kerning:0pt;mso-liga

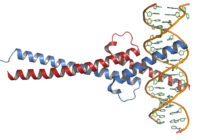

Иллюстрация: Википедия. Министерство науки и технологий КНР