Фото: infourok.ru

Девяносто шесть лет тому назад, в 1923-м, утлое суденышко, державшее путь из турецкого Стамбула, подошло к берегу пыльной еврейской Яффы. К желтым камням древнего порта, помнившего и фараона на колеснице, и римлян в железных шапках, могла подойти вплотную и причалить разве что шаланда, полная кефали.

Поэтому прибывшие пассажиры перебрались со своими тюками и сундуками с корабля, бросившего якорь на внешнем рейде, на шлюпки и, добравшись наконец до причала, ступили на Землю обетованную. Среди пассажиров значился Родион Трофимович Агеев с семьей: с женой Екатериной и четырьмя малыми детьми.

Этой высадке предшествовали и следовали за нею захватывающие события, о которых пойдет речь.

Офицер русской армии Родион Агеев. 1910 год.

Родион Агеев родился 9 ноября 1884 года в деревушке Косачёвка, в 150 километрах к югу от Смоленска, в глуши. Жизнь в деревне, посреди лесов и болот, текла размеренно и незаметно для окружающих и не оставила глубоких следов в истории человечества. Не было в деревне ни церкви, ни синагоги, хотя по соседству с русской Косачёвкой гнездилось немало еврейских местечек. В одном из них, по милому названию Петровичи, появился на свет прославившийся впоследствии знаменитый писатель-фантаст Айзик Азимов. Но в самой Косачёвке евреи не селились, и местные жители, надо думать, встречались и общались с ними на стороне.

В роду Агеевых утвердилось с давних времен плотницкое умение, переходившее от отца к сыну; по этому пути пошел и Родион. Умное ремесло худо-бедно кормило семью, которой Родион обзавелся, как принято было в те времена, смолоду: взял в жены крестьянку Екатерину Ильину из деревни Костюковка, в километре от Косачёвки. И так, без ухабов и колдобин, продолжался бы плотницкий род Агеевых, если б не первая мировая война и, по-видимому, как-то связанное с ней из ряда вон выбившееся событие: переход Родиона Агеева из христианского вероисповедания в иудейский закон.

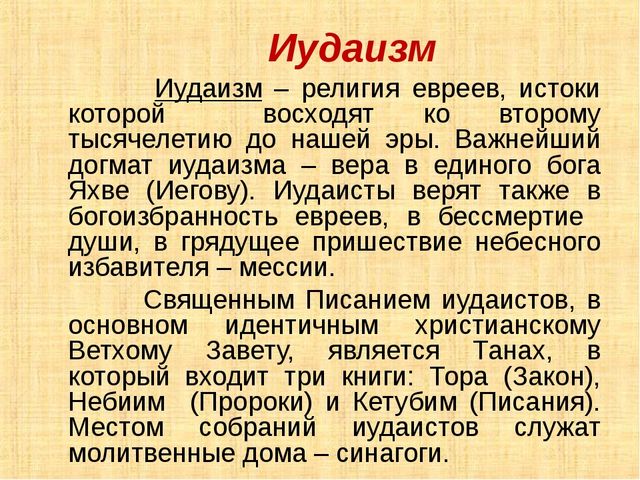

Загадка присоединения православных русских людей к иудаизму не разгадана до сих пор и едва ли будет когда-нибудь исчерпывающе разъяснена. Эти индивидуально присоединившиеся к Авраамову корню – а их немного, ведь миссионерство возбраняется в еврейской среде – носят название геры. Невозможно предположить, что такой кардинальный шаг предпринимался по конъюнктурным соображениям: в антисемитской стране обращение к иудаизму, к евреям не могло принести обращенным ничего, кроме неприятностей.

Так, например, для отставного капитан-поручика Возницына эти неприятности закончились смертью. На дворе стоял 1738 год, в Петербурге правила всемилостивая императрица Анна Иоанновна. Неизвестно, что побудило отставного морского капитана Возницына «отщепиться» от православного ствола; так или иначе, он установил связь с религиозным евреем Борухом Лейбовым, с его помощью принял иудаизм и в нем утвердился. Таким образом, он стал гером. Возмездие за такое проявление свободы вероисповедания обрушилось незамедлительно: 15 июля того же 1738-го, в субботу, «совращенный» Возницын и «совратитель» Лейбов, в соответствии с приговором суда, были публично сожжены на общем костре, на торговой площади у Гостиного двора, в Санкт-Петербурге. То был последний «судебный» костер в России и один из последних в Европе. Вряд ли можно считать законными сожжение Сергея Лазо в паровозной топке или Фани Каплан в бочке из-под бензина.

Родиона Агеева миновала чаша сия, хотя пошел он куда дальше капитана Возницына. Его конечной целью стал переезд из деревни Косачёвка в Землю обетованную, как нынче выразились бы, на ПМЖ. Есть основания предполагать, что перелом в духовно-религиозных воззрениях Агеева-старшего произошел в ходе мировой войны, – в боях и в госпиталях, куда Родион попадал дважды.

Надо сказать, что Родион Агеев был человеком грамотным: знал чтение и письмо, которым свободно владел. Отваги и смекалки ему тоже было не занимать. Призванный в русскую армию в 1906 году, он был отмечен командирами, направлен в офицерскую школу и, успешно ее закончив, вышел оттуда пехотным офицером. В 1910-м он демобилизовался, а спустя четыре года вновь был призван: началась первая мировая война. Возможно, доскональное знание фронтового зверского быта, бессмысленная гибель десятков тысяч людей посеяли в отзывчивой душе Родиона семена сомнений. Может, в госпиталях – в прифронтовом или в тыловом – повстречал он какого-то думающего человека, который открыл ему глаза на многообразие духовного мира. Так или иначе, в Дневнике, который Родион исправно вел, не обнаруживается ни слова, ни намека об истоках того события, которое судьбоносным образом изменило ход жизни семьи Агеевых. Начал Родион войну «за веру, царя и отечество» христианином, а закончил иудеем.

Дневник заслуживает особого внимания графолога. Отчетливый, строгий почерк, не провисающие и не прыгающие прямые строки. За пожелтевшими страницами небольшой тетради, переплетенной в картонную обложку, вырисовывается образ человека сильной воли, целеустремленного и решительного. По какой причине нет там ничего о крутой и извилистой тропе, ведущей к Б-гу Израиля? Объяснений может быть два: либо Родион считал свои пробудившиеся отношения с Б-жественным началом интимным делом, и записанные рукою на бумаге рассуждения на эту тему представлялись ему бестактными, почти бесстыдными. Либо, что менее вероятно, хранение офицером Дневника с еретическими для военного начальства откровениями таило в себе явную опасность для автора – пусть даже хранился тот Дневник под подушкой больничной койки раненого фронтового героя.

Перед отъездом в Палестину. Екатерина Петровна с сыном Яковом, Родион Трофимович с сыном Виктором, Анатолий Родионович, Иван Трофимович, Кузьма Трофимович с женой Анной Сергеевной и детьми. 1921 год.

Так или иначе, но Родион Агеев принял иудаизм и стал гером. Был он гоем, а стал изгоем в собственной стране, не отличавшейся веротерпимостью. В своей Косачёвке он был одним-единственным, решившимся на такой шаг. Не исключено, что он слышал что-то или знал о субботниках или, как их еще называли, иудействующих («жидовствующих»). Но в том-то и дело, что субботники в своих астраханских, сибирских или центрально-русских деревнях придерживались еврейского закона всей общиной, всем миром, поддерживая один другого и передавая традицию из поколения в поколение на протяжении веков, начиная чуть ли ни с Великого раскола и патриарха Никона. Дети рождались и росли в строгой атмосфере субботничества, они перенимали религиозный опыт от родителей; твердая, привычная вера не допускала сомнений. А Родиону Агееву не от кого было ждать духовной поддержки в своей деревне. Будущее свое и своих детей он видел в Эрец Исроэл, сочащейся медом, млеком и кровью.

Русские люди, принявшие иудаизм, и раньше отправлялись в Землю обетованную – в один конец. Ехали поодиночке, ехали семьями, группами – с конца позапрошлого – начала прошлого века. Некоторые исследователи насчитывают до трехсот семей этнических русских – геров и субботников, поселившихся в Палестине до конца первой четверти ХХ века. «Громадное значение имеет близость Палестины к России, – писал один из активнейших деятелей сионистского движения М. Усышкин. – Проезд туда баснословно дешев: раньше он стоил 20 руб., а теперь, благодаря договору Одесского палестинского комитета с русским обществом пароходства и торговли, всего 12 р. 50 к. от Одессы до Яффы». Это замечание, разумеется, относится к досоветским временам.

Триста семей – немалая часть еврейского населения Палестины того времени. Движение «русских евреев», относившихся, как правило, к земледельческому сословию, даже получило свое название: «крестьянский сионизм». Исследование этой интереснейшей темы далеко от завершения и трактуется по-разному; во многом это связано с тем, что участники тех событий давно умерли, оставив после себя лишь семейные легенды, а важная часть документов пропала или недоступна по тем или иным причинам. Но и немногочисленные сохранившиеся источники помогают с грехом пополам воссоздать старую картину. Из этой картины следует, что существовало две категории готовившихся к отъезду «крестьянских сионистов»: те, что готовы были «проехыть ради спасения души и положить тамо кости», и другие, которые «толкя говарят о багатсти о хороши жизни» (из письма-воззвания Семена [Шмуля] Грачева, начало 1890-х). Таким образом, в движении действовали, как случается во все времена, включая и наше, идеалисты и материалисты, мечтатели и «колбасники». Некоторые из собирающихся в дальний путь слишком буквально понимали библейские пророчества о конечном торжестве справедливости и добра и загодя посылали своих разведчиков-соглядатаев в Святую землю, населенную, кроме горстки детей Израилевых, арабами и турками: разобраться в обстановке, высмотреть хорошие земельные угодья и добротные строения, которые Б-г передаст в руки «возвращенцев». Для осуществления разведывательной экспедиции нужны были средства; астраханские мужики продали свои дома и собрали нужные деньги. На те деньги часть разведчиков добралась до библейских берегов, а другая часть, поиздержавшись в Одессе, воротилась восвояси.

Но вернемся к Родиону Агееву. Решение свое об отъезде в Святую еврейскую землю он принял на исходе первой мировой, и дикие годы Гражданской войны лишь закалили это его решение. В 1922 году он с семьей прибыл в Одессу и отплыл оттуда в Турцию, в Стамбул. Турки, хоть и принимали русских эмигрантов, проявляли по отношению к ним ограничительные строгости. На берег турецкий Агеевых не пустили, долгие недели провели они в виду красивого босфорского побережья, на борту парохода, в карантине. А потом начался год ожидания сертификатов – въездных документов на территорию британской подмандатной Палестины.

Первый дом Агеевых на Земле обетованной.

Говорят, ждать и догонять – наихудшее, наискучнейшее дело в жизни. Но если в погоне скрыт азарт и молодецкое волнение крови, то неизвестность ожидания смерти подобна. В беспросветном ожидании виз Агееву жилось в Стамбуле несладко. С утра до ночи бывший царский офицер-орденоносец бродил по эмигрантскому гетто с перекинутым через плечо станком для точки ножей, на педальном ходу: «Ножи, ножницы точить, бритвы править!» Выручка была невелика, но на хлеб для семьи хватало.

Ждать было тяжко, мучительно. Оставалось лишь надеяться на скорую встречу с новой желанной родиной, но это расплывчатое «скоро» не умещалось ни в какие временные рамки. А тут еще появились на горизонте люди барона Гирша со своими сахарными предложениями.

В то время в Стамбуле, после бегства из большевистской России, дожидалось отправки в Палестину немало евреев. По свидетельству Еврейского агентства, ждали там решения своей участи и девять семей геров. Агентство настоятельно рекомендовало этих работящих людей – крестьян и ремесленников – еврейскому сионистскому руководству в Тель-Авиве. Но рекомендаций было недостаточно – требовались визы, оформлением которых занимались английские мандатные власти, возражавшие против притока еврейских иммигрантов в Палестину. Причина тому была очевидна: поднаторевшие в колониальной политике британцы не желали осложнять отношения с арабами.

Фантастические проекты колониального заселения евреями чужой земли выныривали в потоке истории не раз и не два. Приунывшие сионисты толковали об Уганде, нацисты планировали захватить для евреев тропический Мадагаскар со слонами и крокодилами, большевики подумывали о таежном Биробиджане. Видный еврейский общественный деятель и финансист барон Гирш не только мечтал об аргентинских малолюдных просторах, но и воплощал свои мечты в жизнь. Он основал в Аргентине сельскохозяйственное поселение Мозус-виль и, не откладывая дела в долгий ящик, приступил к заселению плодородного края европейскими евреями, в основном выходцами из России, сотрясаемой последствиями кровавых погромов начала прошлого века и проигранной войны с японцами. Евреи потянулись в пампасы. Мозус-виль рос, там было открыто семь синагог и, впоследствии, учительская семинария, готовившая педагогов для преподавания на языке идиш. Уместно отметить, что Мозус-виль существует по сей день, живет там горстка старых евреев и высятся семь синагог, ни одна из которых не может собрать полноценный миньян.

Неудивительно, что агенты барона Гирша не обошли своим вниманием евреев, надолго застрявших в Стамбуле по пути в Эрец Исроэл. Уговаривали они и Родиона Агеева, предлагали круто изменить маршрут и ехать вместо Палестины в Аргентину, на тучные пастбища, по которым бродят несчетные стада отменных коров. Родион слушать уговорщиков не стал, он был поидейней многих профессиональных сионистов. Целью всей его жизни была историческая еврейская земля, и этой цели он не изменил: коровы – дело наживное, и ведь не Аргентина же заповедана Б-гом Своему народу.

К лету 1923-го документы были выправлены, сертификаты получены, и в один прекрасный знойный день Родион с женой и детьми ступил на яффский берег. В нескольких километрах к северу лежал в песках молодой, набирающий строительный размах Тель-Авив. Там можно было найти работу, туда и направился Родион. Плотницкий навык ему пригодился: его мастерская не простаивала от отсутствия заказов, продукция отличалась высоким качеством. Его дети, как было заведено в семьях мастеров-ремесленников, помогали отцу.

Семья Агеевых на побережье в Тель-Авиве.

Агеевы были не первыми герами из России, появившимися

|