Фото: pinterest.co.uk

Автор: профессор

Михаил Иоелович

В статье обсуждается история развития культуры и науки в наиболее развитых государствах Древнего Востока – Китае, Индии и Персии, до нашей эры. Рассматриваются такие темы как религия, наука, развитие ремесел, искусство, архитектура и строительство, и др.

History of Culture and Science — Ancient East

Michael Ioelovich

The article discusses the history of the development of culture and science in in the most developed states of the Ancient East — China, India and Persia, BC. Such topics are considered as religion, science, handcraft, art, architecture and construction, and others.

Древний Китай

Ранние государственные образования появились в Китае во II тысячелетии до н.э. Одним из первых развитых государств считается Шан-Инь, возникшее в XVII веке до н.э. в среднем течении р. Хуанхэ. В этом государстве уже существовала технология получения меди и бронзы. Там было профессиональное войско, использовавшее бронзовое оружие, луки, копья и боевые колесницы. Появилась и использовалась иероглифическая письменность. Появился также первый календарь.

В XI веке до н. э. государство Шан-Инь было завоевано коалицией племен во главе с правителем Чжоу. Государство Чжоу просуществовала 600 лет до III века до н.э., пока не было завоевано более сильным государством Цинь. В эпоху Чжоу использовался лунный календарь, состоящий из 12 месяцев. Сутки делились на 12 страж. Время отмечалось звоном колоколов столицы. Годовой цикл разделялся на 5 сезонов: помимо осени, зимы, весны и лета, выделялась середина года, которая приходилась на день летнего солнцестояния, на 22 июня.

В середине I тысячелетия до н.э. в Древнем Китае насчитывалось около десятка небольших государств-княжеств. Их правители воевали между собой, стараясь расширить свои владения. В 221 году до н.э. правитель государства Цинь сумел подчинить себе более слабые государства и объединить их в империю, располагающуюся на востоке в плодородных долинах рек Хуанхэ и Янцзы. Император принял имя Цинь Шихуанди, что означает «первый император Цинь».

Различные области империи Цинь были соединены дорогами. Каждой областью управляли чиновники императора высокого ранга — наместники. Они собирали налоги, следили за порядком, осуществляли суд. Были введены единые для всего государства меры веса и длины, единые деньги, что способствовало расцвету торговли. Для облегчения судоходства был построен канал длиной 32 км, который соединял реки Хуанхэ и Янцзы. Сооружались также оросительные каналы и дамбы.

Была проведена реформа и введен единый сельскохозяйственный календарь, в котором год был разделен на 24 сезона. При этом начало года было передвинуто ко второму новолунию перед зимним солнцестоянием.

Чтобы защитить северные рубежи империи от набегов кочевников – сюнну или хунну (гуннов), император Цинь Шихуанди приказал построить мощные оборонительные сооружения. За 10 лет руками почти двух миллионов человек была возведена Великая Китайская стена. Для ее постройки использовались кирпичи из глины, смешанной с ивовыми прутьями, а также гранитных глыбы; снаружи стена облицовывалась каменными плитками. Высота сооружения достигала 10 метров, а ширина стены была такова, что сверху по ней могла проехать колесница, запряженная четверкой лошадей. Длина Великой Китайской стены составляла почти 4 тысячи километров, и на всем ее протяжении, через каждую сотню метров, стояли мощные сторожевые башни. Кроме оборонительных целей, стена служила также уникальной системой коммуникаций, соединявшей Приморские провинции Китая с Тибетом. По ней перебрасывались войска и доставлялись императорские указы и почта.

Во время правления Цинь Шихуана были построены и другие уникальные сооружения – огромный императорский дворец Эпан и гробница императора с непревзойденным творением древнего зодчества — Терракотовой армией, включающей более 8000 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей. По замыслу императора, статуи воинов должны были сопровождать и охранять его после смерти. Строительство гробницы и скульптур потребовало усилий более чем 700 тысяч рабочих и ремесленников и длилось 38 лет. Была построена также сеть дорог общей длиной 7500 км. Дороги были широкие с тремя полосами, причём центральная полоса предназначалась исключительно для императора.

После смерти Цинь Шихуана в 210 году до н.э. империю Цинь сменила империя Хань, просуществовавшая до IV века н. э. Вместо легизма официальной идеологией империи стало конфуцианство. Кочевники сюнну были оттеснены далеко на север и завоеваны новые земли на юге. Империя на некоторое время подчиняет себе также оазисы-протогосударства вдоль Шелкового пути и распространяет своё влияние до Памира. В результате территория империи значительно расширяется.

В этот же период возникают Китайские боевые искусства. Борьба, умение обращаться с оружием и танцы, как вид боевого искусства, стали очень популярны. Известным примером являлся танец с мечами Сян Чжуан во время пиршества Хунмэнь. Это представление было очень близко к современному пониманию боевых искусств. В эпоху правления династии Хань игры с копьем достигли своего пика вместе с другими техниками использования этого вида оружия. Разработка стиля Пяти животных стала важным этапом в развитии китайских боевых искусств.

Основным занятием населения Древнего Китая было земледелие. Первоначально землю обрабатывали мотыгой, но со временем на смену ей пришел плуг. Выращивали пшеницу, просо, ячмень, но самой распространенной культурой был рис. Для китайцев он до сих пор является важнейшим продуктом питания. Выращивали китайцы и еще одно растение — чай, неизвестное больше нигде в древности. В Китае было также развито садоводство и огородничество, разведение лошадей, коров, свиней.

Древнему Китаю принадлежит приоритет во многих областях науки и технологии. В частности, в I-II тысячелетии до н.э. высокого совершенства достигла технология получения меди путем плавки медной руды и изготовления сплавов, например, бронзы. Уже в VI — IV веках до н.э. в Китае умели обрабатывать железо. Мастера использовали специальные печи для плавки железной руды и умели получать чугун. Это способствовало подъему хозяйства. Имея железные топоры, китайцы очистили долины рек от густых лесов и распахали их. Появление плуга с железным лемехом дало возможность обрабатывать твердые степные почвы, лежавшие за пределами речных долин.

Еще одной важной отраслью хозяйства являлось разведение шелковичных гусениц и изготовление шелка из тончайших нитей, вытягиваемых из коконов таких гусениц. Шелк высоко ценился не только в Китае, но и далеко за его пределами. Способ его изготовления держался в строгом секрете. Владение этим секретом приносило китайцам огромные прибыли, и постепенно шелк стал важнейшим эскортным товаром. Не даром караванная дорога, по которой шелк вывозился в Индию, Фергану, Ближний Восток и Средиземноморье был назван Великим шелковым путем.

Созданием фарфора мир также обязан древним китайцам, открывшим этот материал более трех тысяч лет назад. Те немногие фарфоровые изделия, которые попадали в другие страны, были сделаны только в Поднебесной. Мастера Китая держали рецептуру и технологию производства фарфора в строжайшей тайне. Разглашать секрет изготовления было запрещено под страхом смертной казни. Китайский фарфор имел тонкие стенки и отличался полупрозрачностью, белизной и даже мелодичностью. В настоящее время известно, что качество фарфора зависело от содержания в рецептуре белой глины – каолина, и степени ее помола. Каолин был дорогим и редким минералом, который добывался лишь в некоторых местах Китая, например, в Цзянси.

Замешанную фарфоровую массу перед использованием выдерживали около 10 лет, чтобы она приобретала пластичность. После такой длительной выдержки массу дополнительно отбивали. Затем из сырой массы изготавливали изделия, которые высушивали, наносили глазурь, а затем обжигали. Обжиг изделий осуществлялся в специальных керамических горшках при температуре около 1300 градусов. Печь для обжига загружали до самого верха готовыми изделиями, замуровывали, оставляя единственное небольшое отверстие, чтобы наблюдать за процессом, который продолжался трое суток. Затем печь открывали и выжидали пока горшки с изделиями остынут. На четвертый день из печи выгружали готовые фарфоровые изделия. Первые фарфоровые чашки из китайского фарфора были белого цвета с легким зеленоватым оттенком. При постукивании они издавали мелодичный звон, напоминающий звук «тсе-ни-и». Именно поэтому фарфор в древнем Китае называли «тсени».

В Древнем Китае были широко развиты различные виды искусства. Старейшими изделиями китайского искусства считаются керамика с причудливыми орнаментами, вырезанные из кости украшения и отполированные камни. В китайских империях наиболее популярным было изобразительное искусство. В древности, как, впрочем, и сейчас, оно было неразрывно связано с философией и каллиграфией. Каждая картина непременно должна была иметь определенную историю, сюжет, а также содержать некий короткий стих-изречение, написанный каллиграфическим почерком, который раскрывал бы смысл произведения.

Китайские художники рисовали на стенах, покрытых штукатуркой, на шелке, бумаге, обложках древних книг, и даже на гробницах. Кисти изготавливались из шерсти животных, прикрепленной к бамбуковым или деревянным палочкам. Краски изготавливались из минералов, растительных жиров, и специального клея. Каждый художник имел собственную печать, которая была своеобразной подписью художника. Среди художников были как выпускники Академии при Императорском дворце, так и талантливые самоучки. Самыми распространенными мотивами были пейзажные и портретные изображения. Портретная живопись особенно распространилась в V-III века до н.э., а героями картин становились видные государственные деятели, знать, чиновники и мыслители. Этим объясняется строгость и отсутствие эмоций на лицах. Любимая пейзажная тема китайцев – изображение окружающей природы, особенно гор и рек. Зачастую на фоне панорамы изображался маленький человек – чтобы показать величие и мощь природы.

Каллиграфия как вид искусства неразрывно связана с живописью и являлась частью картины. При этом использовались те же самые живописные инструменты: пергамент, шелковые холсты, краски, кисти. В 1-2-м тысячелетиях до н.э. на сосудах из бронзы наносились каллиграфические надписи в стиле крупных печатей – дачжуань. При Цине Шихуанди была распространена маленькая печать – сяочжуань. Позже возникли также другие стили.

Основным направлением декоративного искусства у китайцев было изготовление одежды и других изделий из шелка. Примечательно, что каждому сословию соответствовал свой цвет: желтый – императору и его супруге, сиреневый – членам их семьи, черный – госслужащим низшего ранга.

Еще один вид искусства – резьба по различным материалам: дереву, золоту, самшиту и нефриту. Считалось, что нефритовые изделия способны защитить людей от злых духов.

Поразительно, но музыка в Поднебесной появилась раньше остальных видов искусства искусств. Археологами были найдены инструменты – свистки и дудки, которые относят к 6-7 тысячелетию до н.э. Позже появились более сложные инструменты, в основном духовые и ударные. Изначально музыка была связана в первую очередь с религиозными обрядами, но затем стала использоваться для развлечений. Танцы появились в Китае также в глубокой древности и были связаны с ритуалами. Особой популярностью пользовалась танцевальная школа Да Сы Юэ, созданная для императорских праздников и церемоний. Танцевальные движения выполнялся строго по регламенту, а в танцах иногда участвовало несколько тысяч танцоров. Первые театральные представления относятся к обрядовым выступлениям с танцами и музыкой. В VIII-V веках до н.э. стали появляться первые театры кукол. Сначала куклы были изготовлены из дерева, а потом – из глины. Несколько позже в Китае возник жанр пантомимы и цирка байси.

Посуду из бронзы в Китае делали уже в эпоху Шан-Инь. Это особые котелки на трех ножках, которые имитируют фигуры разных животных – слонов, овец, мифических созданий, а также птиц, чудищ. Замысловатые узоры наносились на всю поверхность сосудов. Сами они создавались методом литья: для начала создавали форму из глины, которую затем заливали расплавленным металлом.

К V столетию до н.э. сосуды из бронзы продолжали изготавливать, но изменилась их форма и узоры. Форма стала более простой, а в изображениях прослеживались мотивы религиозных обрядов, а также повседневные занятия обычных людей – сбор урожая, охота.

В Древнем Китае изготавливали миниатюрные скульптуры: сначала они изготавливались из дерева, а затем из глины и керамики. Эти скульптуры было принято хоронить вместе с усопшими — считалось, что они способны охранять человека на том свете. Особого внимания заслуживает китайская керамика. Поначалу это были довольно примитивные сосуды, слепленные вручную или на простейшем гончарном круге. Но на кувшины и прочую посуду наносились причудливых видов искусные узоры с использованием разноцветных красок и различных техник живописи. Уникальным памятником скульптуры является знаменитая Терракотовая армия. Она состоит более чем из восьми тысяч фигур воинов в полный рост, а также шестьсот коней и множество колесниц. Армия была построена в 210 году до н.э. для погребения императора Циня Шихуанди.

Архитектура Древнего Китая была представлена величественными дворцами императоров и знати, а также жилыми домами. Все они возводились в основном из дерева. Фундамент зданий представлял собой вбитые в землю балки. Пространство между балками заполняли стройматериалами из кирпича, глины и бамбука. Сооружения были увенчаны крышами из яркой черепицы. Особенность строительства той эпохи заключается в том, что архитекторы заранее рассчитывали габариты будущих деталей — создавали их отдельно, а затем собирали воедино. Еще одна отличительная черта архитектурных ансамблей в древние времена – дворцовые сооружения всегда были в комплексе, они строились симметрично относительно главного здания и прекрасно сочетались между собой. Уже тогда в украшении дворцов преобладали яркие цвета — золотистые крыши, красные стены и балки, зеленые и синие карнизы, монохромный мраморный пол.

Особенностью китайской строительной техники зданий и культовых сооружений являлся каркасный метод: сперва возводились столбы, или колонны, на них клались продольные балки, на которые устанавливалась двухскатная крыша. В IV в. до н.э. в Китае был изобретен кронштейн, позволивший делать крыши с загнутыми углами, что позволило создавать новый тип архитектурной постройки – пагоду. Крыша пагоды обеспечивала удобный сток дождевой воды. Для перемещения тяжелых грузов древние китайцы изобрели тачку. Известно, что это приспособление использовалось уже при строительстве Великой Китайской стены, но используется и в настоящее время

Развивалось также парковое искусство – к зданиям вели тропинки через пышный сад. Причем, тропы были извилистыми, поскольку китайцы верили, будто злые силы могут перемещаться только по прямой, а петляющие дорожки способны запутать их. Тропинки были украшены щебнем, мелкими камнями, разноцветными песочными породами, иногда – с особыми надписями и изображениями.

В Древнем Китае значительное внимание уделялось строительству ирригационных систем и каналов. Великий китайский канал, соединяющий реки Хуанхэ и Янцзы, был построен в Циньскую эпоху и являлся выдающимся гидротехническим сооружением своего времени. По этому каналу осуществлялось круглогодичное судоходство по внутренним водным путям суммарной протяженностью более 2000 километров.

Высокого уровня достигло кораблестроение, и китайцы по праву принадлежат к самым развитым морским народам древности. Китайские мореходы совершали плавания на своих судах не только по рекам, но и по морям.

Компас изобрели в Древнем Китае во II веке до н.э. Для этого использовали стрелку из магнитного железняка, ориентированную в направлении север-юг, которую помещали в чашку. Однако такой компас применяли не для навигации, а для гаданий. Хотя изобретение бумаги официально относят к 105 г н.э., в Китае найдена и более древняя упаковочная бумага, датированная II веком до н.э. В Китае был изобретен также черный порох, но это изобретение относится к более позднему времени, к первому тысячелетию н.э.

Самые ранние воздушные змеи появились во времена правления династии Чжоу (770 — 256 г. до н. э.). Они делались из дерева и назывались му юань (т. е. деревянный воздушный змей). Прототип воздушного змея – «деревянная птица» — упоминается в древнем тексте философа Моцзы (470 -391 г. до н. э.). В другом источнике говорится, что бумажный змей, или чжи юань, использовался в качестве средства предупреждения об опасности в период военных действий.

Образование, науки, как и культура вообще, немыслимы без слова и его образного выражения в письме. Предполагают, что китайские иероглифы были изобретены еще в эпоху Шан-Инь (конец II тысячелетия до н.э.). В качестве писчего материала сначала использовались бронзовые таблички. В III веке до н.э. появились книги на бамбуковых планках, соединявшиеся в связки. Чернилами служил сок лакового дерева, а ручкой – бамбуковая палочка (би).

Религиозные учения, которые развивались в Древнем Китае, имели мало общего с пониманием религии у других народов. Фактически это была не религия, а философия. Согласно китайской философии, все в мире происходит из-за двух противоположных начал – инь и ян. Ян-символ мужского начала, ассоциируется со всем светлым и сильным. Инь — символ женского начала, связанного с Луной — темное и слабое. Когда инь и ян уравновешивают друг друга, это приводит к равновесию и гармонии Вселенной. В связи с этим, в Китае роль божества исполнял император, а в роли жрецов были чиновники императора. Существовала вера в великое начало, роль которого исполняло Небо, а император считался Сыном Неба, который пользовался его покровительством на Земле.

Особое развитие в Древнем Китае получила философия. Выдающимся мудрецом Древнего Китая был Мо Ди (V в. до н.э.). Ему приписывают написание трактата «Мо цзы», в котором даны основные принципы философии моизма. Мо Ди исходил из естественного равенства возможностей человека. «Сановники не вечно должны быть знатными, простолюдины не вечно должны быть незнатными».

Другим известным философом считается Лао-цзы (VI в. до н.э.). Им, согласно преданию, был составлен трактат «Дао дэ цзин», где были изложены основные принципы философии дао, или даосизма. Дао – путь, достижение личного духовного совершенства. Целью жизни провозглашается достижение идентичности индивида и мира, обретение естественности (цзы-жань). Основным средством для этого оказывается созерцание (у-вэй). В даосизме сложилась особая практика психотренинга, диеты, физических упражнений, призванная раскрыть естественные задатки личности.

Современником Лао-цзы был Кун Фу-цзы, более известный в Европе под именем Конфуций. Он принимал существование высших сил и их влияние на жизнь и судьбы людей. Но объектом его изучения были традиции и ритуалы, которые упорядочивают жизнь людей. Конфуций разработал учение о благородном муже (цзюнь-цзы). Благородный муж должен был обладать пятью добродетелями: гуманностью (жэнь), благопристойностью (ли), справедливостью (и), мудростью (чжи) и верностью (син). Учение Конфуция стало господствующей официальной идеологией империи Хань и ряда других династий Китая. Кроме того, конфуцианство продолжает пользоваться большой популярностью и в современном Китае.

Система образования в Китае известна с VI века до н.э. Первой общедоступной школой была Жу-цзя – «Школа образованных людей», основанная в 532 г. до н.э. Кун Фу-цзы. Здесь изучались история («Шу-цзин»), поэзия («Ши-цзин»), ритуалы («Ли-цзи»), «Канон сыновьей почтительности» («Сяо-цзин») и «Канон музыки» («Юэ-цзин»). Завершением образования считалось усвоение «Книги перемен» («И-цзин»), правил гадания и истолкования гексаграмм. За годы жизни Кун Фу-цзы в его школе получили прекрасную подготовку 3000 учеников, впоследствии ставшие выдающимися учеными, учителями и крупными чиновниками.

Знания в Древнем Китае отличались своеобразием. Существовало представление о пяти сторонах пространства: помимо Севера, Юга, Запада и Востока, выделялся Центр (Чжун). Отсюда особое осмысление Китая как Центра Вселенной, а его столицы – как Центра страны.

В VI в. до н.э. в Китае зародилась историческая наука. Первым историческим сочинением является летопись “Чунь Цю” (“Весны и осени”), редактированная и комментированная Конфуцием. Само понятие «история» (шу) впервые вводится в сочинении «Шу цзин» («Книга истории»), создание которого приписывается Конфуцию. Здесь воспроизводятся мифические и легендарные предания о предках, совершенно мудрых государях, приводятся документы — обращения государей, поучения сановников.

Истоки традиционной системы врачевания в Китае относятся к глубочайшей древности. Один из наиболее знаменитых классических трудов древней китайской медицины – Хуан Ди Нэй-цзин (Трактат о внутреннего Желтого Императора Хуан Ди), написанный задолго до н.э., состоял из двух частей и 19 глав, и долгие века служил руководством ко всему комплексу теоретических и практических вопросов медицины. Известны также другие древние трактаты: И Цзинь (Книга Перемен), Дао Дэ Цзинь (Трактат о Дао и Дэ), Шэнь Нун Бэньцаоцзин (Трактат о лекарственных средствах императора Шень Нуна), Нань Цзинь (Трактат о Трудных Вопросах) и др.

Традиционная китайская медицина рассматривает человека как часть природы и органически целое, центральное место в котором занимают «плотные» и «полые» органы, а внутренние коммуникации обеспечивается «системой меридианов». Все явления окружающего мира, включая человека и природу, интерпретируются китайской медициной как взаимодействие между двумя «инь» и «ян», представляющими собой противоположные аспекты единой действительности. Возникновение и развитие болезни рассматриваются китайской медициной как результат борьбы между защитными силами организма и вызывающим болезнь нарушением, как проявление неуравновешенности между инь и ян или как результат внутренних причин, действующих внутри человеческого организма. Поэтому основное внимание обращалось на поддержание организма в здоровом состоянии — в равновесии и гармонии.

При лечении заболеваний наибольшее внимание китайская медицина уделяла профилактике их возникновения, используя принцип «лечить пациента прежде, чем возникнет болезнь». Основным правилом лечения было — устранение причины заболевания. К важным терапевтическим правилам относилось также лечение пациента при строгом учете его индивидуальности, предрасположенности к болезням, а также географического положения и времени года. В трактатах даются наставления по профилактике болезней – гигиена, правильное питание, правильное дыхание, предотвращение физического и ментального переутомления, предотвращение переохлаждения или перегревания и т.п. В случае заболевания, наряду с гигиеной, предлагалось использовать для лечения природных лекарственных средств, а также массажа и акупунктуры.

Особенность древнекитайской математики состояла в том, что цифры обозначались специальными иероглифами. Такие иероглифы появились еще во II тысячелетии до н. э., но их начертание окончательно установилось к III веку до н.э. и используется до сих пор. Китайский способ записи чисел специальными иероглифами изначально был мультипликативным, как например, запись Римскими числами. Однако на практике расчеты выполнялись на счетной доске «суаньпань», где запись чисел была другой -позиционной и десятичной, как в Индии. Китайская счетная доска по своей конструкции аналогична русским счетам. Нуль сначала обозначался пустым местом, а специальный иероглиф для этого появился уже в нашу эру. Для запоминания таблицы умножения существовала специальная песня, которую ученики заучивали наизусть. Престиж математики в Китае был высок. Каждый чиновник, чтобы получить назначение на пост, сдавал, помимо прочих, и экзамен по математике, где обязан был показать умение решать задачи из классических сборников.

Наиболее ранние известные астрономические тексты в Древнем Китае относятся к XV веку до н. э. На них уже отмечены группы ярких звезд — «Огненные» (Скорпион), «Птичьи» (Гидра) и др. Наиболее известные китайские книги частично астрономического содержания относятся к середине I тысячелетия до н.э. Это «Шуцзин» (Книга преданий) и «Шицзин» (Книга песен), составленные под редакцией выдающегося китайского мыслителя Конфуция. В частности, сообщается, что уже тогда при дворе императора существовали две официальные должности астронома. Современные китайские исследователи относят начало истории китайской астрономии к XII веку до н.э., когда уже существовали контакты с Египтом, а еще раньше — с Месопотамией. Позднее, сложились возможности для более тесных связей Китая с Индией (II век до н. э.) и Римом (I век н. э.).

Астрономия в Древнем Китае была одним из приоритетных научных направлений. До настоящего времени сохранилось несколько тысяч текстов, написанных древнекитайскими астрономами. Астрономические обсерватории в Древнем Китае были оснащены солнечными и водяными часами и другими простыми, но действенными приспособлениями. Для слежения за перемещением Луны китайские астрономы разделили область неба, на 28 участков-созвездий. Кроме того, они выделили четыре участка по три созвездия в каждом — аналог Зодиака. Как и в Египте, этот пояс созвездий был ближе к небесному экватору. В это же время китайские астрономы разработали теорию лунных и солнечных затмений.

Уже в VII веке до н.э. китайским астрономам было известно о движении звёзд, причём это открытие они сделали без применения телескопа. В древних записях также найдены упоминания о наблюдениях за метеорами, кометами и даже появлении новых звёзд. В VI веке до н. э. китайцы обнаружили Млечный Путь как некое явление неизвестной природы. Его называли «Серебряной Рекой» или «Небесной Рекой», а иногда «Молочным путем». К IV в. до н.э. относится первый китайский звездный каталог, в котором были указаны характеристики около 800 звезд, составлявших 124 созвездия. 320 звездам были присвоены собственные имена.

Астрономии имела и большое прикладное значение. Астрономические наблюдения помогали предсказывать фазы луны, солнечные затмения, сезоны сельскохозяйственных работ, а также составлять и уточнять календари. Древнейшие китайские тексты XVI-XI века до н.э. описывают лунный календарь, в котором год состоял из 12 лунных месяцев разной продолжительности. Китайский календарь постепенно усовершенствовался, пока наконец в 104 году до н.э., в эпоху Хань, не был предложен улучшенный лунно-солнечный календарь, получивший название Тайчу (Великое Начало). В соответствии с этим календарем начало года передвигалось на начало весны. Год состоял из 12 лунных месяцев и, периодически, — из дополнительного тринадцатого месяца. Длина каждого месяца чередовалась между 29 и 30 днями, причем дополнительный тридцатый день добавлялся для того, чтобы начало следующего месяца совпадало с новолунием. Семь раз в течение 19-летнего периода после зимнего солнцестояния вставлялся добавочный тринадцатый месяц, что обеспечивало, в среднем, 365-дневную продолжительность года в течение этого периода. Этот календарь фактически являлся аналогом более раннего Вавилонского календаря V-IV веков до н.э.

Важным философским аспектом китайского календаря является шестидесятилетний цикл или период, связанный с 10-тью «небесными стволами» — удвоенными пятью элементами материи (дерево, металл, земля, огонь и вода) и с 12-тью «земными ветвями» воплощенных в жизненные энергии животных (крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья). При этом, половина сочетаний, имеющих разную четность, не используется подряд. Таким образом, получаются 60 сочетаний элемент материи — жизненная энергия, причем каждое сочетание продолжается 1 год. Согласно древней китайской философии, в результате таких сочетаний элементы материи и жизненные энергии приходят в равновесие и становятся гармоничными. После завершения 60-летнего периода цикл повторяется.

Фото: sites.google.com

Древняя Индия

История Индии началась с возникновения на территории полуострова Индостан Хараппской цивилизации, существовавшей с середины III до середины II тысячелетия до н.э. Эта цивилизация занимала огромную территорию от Южного Белуджистана на западе до современного индийского штата Уттар-Прадеш на востоке, от Пенджаба на севере до Гуджарата на юге.

Хараппская цивилизация была высокоразвитой. Хараппские города — собственно Хараппа, Мохенджо-Даро, Чанху-Даро, Калибанган, Лотхал, Рупор и др. отличались четкой и продуманной планировкой с прямыми улицами и кварталами ремесленников. В этих городах была найдена монументальная архитектура и просторные дома, построенные из глины и обожженного кирпича, а сами города были защищены мощными крепостными стенами и цитаделями. В древнеиндийских городах были обнаружены зернохранилища, позволяющие выдерживать длительную осаду. Было также установлено, что города были хорошо благоустроены – например, там существовали «священные» бани для омовения царя и жрецов, а для отвода сточных вод вдоль городских улиц были проложены канализационные глиняные трубы.

Древние индийцы были весьма творческими людьми, но наибольших успехов они достигли в обработке металлов, зодчестве, строительстве, ткачестве и гончарном деле. Глиняная посуда древнеиндийских мастеров, расписанная красками, пользовалась спросом как в самой Индии, так и за ее пределами.

Хараппская цивилизация обладала своим языком и письменностью, которые были отнесены к группе дравидских языков. Тексты писали справа-налево специальными символами. После расшифровки текстов удалось получить сведения о календаре и других культурных источниках древних индийцев. Оказалось, что жители Хараппы делили год на три больших и шесть малых сезона, каждому из которых покровительствовало определенное животное. За малые сезоны были ответственны тур, козел, тигр, и бык. За большой сезон разлива рек отвечал крокодил-гавиал, а за наступление весеннего и осеннего равноденствия — зебу и скорпион.

В эту же эпоху, по-видимому, был установлен так называемый цикл Юпитера продолжительностью в 60 лет, которому следовали и в более позднее время. В хараппскую эпоху этот цикл был поделен на пять 12-летних циклов. Символами цикла Юпитера стали изображения штандартов перед туром-единорогом: пять различных наверший отмечали каждый «свое» двенадцатилетние, а двенадцать различных оснований штандартов указывали на конкретные годы. Кроме того, судя по всему, в Хараппе наряду с 12-летним и 60-летним циклом существовал и 360-летний цикл. Возможно, что такое деление было следствием контактов жрецов Хараппе с более древней шумерской цивилизацией, которая изобрела и использовала шестидесятеричную систему счисления.

Исследователи установили также, что в астрономии Древней Индии возникла и затем широко распространилась система «лунных домов» или «лунных созвездий», употреблявшаяся для обозначения дней лунного месяца. Многие хараппские названия «лунных домов» сохраняются в астрономических системах и современных дравидийских народов.

К середине II тысячелетия до н.э. Хараппская цивилизация пришла в упадок. Ученые предполагают, что это было вызвано природными катаклизмами – землетрясениями и наводнениями, чередующихся с продолжительной засухой, и др. Ослабление Хараппской цивилизации привело к тому, что она пала в результате вторжения кочевых племен – ариев, пришедших в Индию из среднеазиатских степей. Однако постепенно арии перемешались с местным населением, и их смесь – индоарии, образовала новый индийский народ. Новая цивилизация получила название Ведийской.

Жители этой цивилизации занимались земледелием, скотоводством и ремеслами. Землю обрабатывали плугом, запряжённым волами. Выращивался, в основном, ячмень. Ещё большую роль играло скотоводство. Корова является предметом культа. В гимнах постоянные молитвы о даровании коровьих стад. Боги и герои сравниваются с быками, заря и дождевые облака — с дойными коровами. Из других домашних животных упоминаются овцы, козы, лошади, осел и собака.

Развивались ремесла — плотницкое, гончарное, дубильное, ткацкое, швейное, вязальное дело, обработка металлов, и др. Из металлов индоариям ведийской эпохи были известны медь, бронза, золото и возможно серебро. Одежда состояла из нижнего шерстяного платья и плаща или накидки. У знатных мужчин практиковалось бритье бороды.

В пищу использовали плоды, молоко и молочные продукты и жареные или молотые зерна хлебных растений. Мясо было дорого и употреблялось крайне редко. Основными напитками были сома и сура. Например, напиток сома готовили из смеси молока и сока растений.

В литературе преобладала лирическая поэзия. Были выработаны приемы составления звучных и изящных стихов различных размеров. Но существовала также дидактическая и эпическая поэзия, — образцом последней может служить описание вышеупомянутой битвы 10 царей. Гимны и мифы слагались и передавались от одного поколения другому.

Большой популярностью и любовью пользовалась музыка. Из музыкальных инструментов упоминается вид лютни, флейта, цимбалы и кастаньеты. Молитвы богам сопровождались музыкой. На войне играли в барабаны и духовые инструменты.

Настоящих городов как в хараппскую эпоху не было. Большинство жителей проживал в деревнях и поселках, которые иногда укреплялись. Во главе страны стоял вождь или царь. Его власть часто была наследственной, но иногда и выборной. Власть царя ограничивалась народным собранием. На войне царь являлся главнокомандующим. Наряду с царем, широкими полномочиями пользовались верховные жрецы, сан которых с течением времени также становится наследственным. Начали разрабатываться основы права – назначаются судьи, принимаются законы, взымаются штрафы, наказываются преступления и т.д.

В семейных отношениях господствовало единоженство. Многоженство встречалось редко — только у царей и знати. Во главе семьи стоял патриарх. Невеста выкупалась богатыми дарами. Брак считался действием, освещенным богами. Жена считалась хозяйкой дома. Брак между близкими родственниками считается преступным. Насилие и супружеская неверность причислись к самым тяжким преступлениям и карались смертью. Наследство и права отца переходят к старшему сыну.

Характерной чертой ведийских индоариев являлась воинственность. Воевать приходилось не только с мятежниками и соседями, но иногда и друг с другом. Знатные войны воевали на колесницах, где находились сам воин и его возница. Практиковался и пеший рукопашный бой. Вооружение состояло из лука с отравленными стрелами, которые имели костяные и бронзовые наконечники. Использовались также, копья, дротики, боевые секиры и другое вооружение. Для защиты использовали панцирь и шлем. Битвы прославлялись: так, в сборнике религиозных гимнов ведийцев — Ригведе, описывались знаменитые битвы, в особенности «Битва десяти царей», в которой Судас — царь Тритсу, победил Бхарату и его союзников.

Религия индусов ведийскую эпоху характеризовалась ярко выраженным политеизмом. Высшим божеством был всеведущий Варуна, который являлся творцом всего существующего, и управлял жизнью и светом. Варуне помогают шесть его братьев. Самый выдающийся из них Митра — бог солнца, восхваляемый вместе с Варуной. Остальные боги, подчиненные Варуне, могут быть подразделены на три группы:

1. Боги видимых небесных световых явлений (солнце, заря и др.).

2. Боги воздушного пространства (например, ветры).

3. Боги, пребывающие на земле.

К первой группе относятся, например, Ашвины (всадники), появляющиеся первые на утреннем небе, на рассвете, и ведущие за собой дневной свет. Сильнейший среди второй группы — бог грозы и дождя Индра. В третьей группе важнейшим богом является бог огня — Агни. Огонь для бога Агни добыл с неба другой персонаж — Атхарван, соответствующий греческому Прометею. Агни — хранитель добрых людей, которых он защищает от демонов — Ракшасов. Главная роль Агни – быть посредником между людьми и богами и возносить к небу жертвенные дары. На земле обитают также низшие божества – боги рек, лесов и др.

Загробная жизнь ожидала человека в царстве владыки преисподней и царя смерти и справедливости — Ямы. Согласно вере древних индусов, в царстве Ямы умершие предки продолжают вести ту же жизнь, какую вели на земле, вкушая пищу и пользуясь чувственными наслаждениями. Однако в дальнейшем Яма является уже карающим богом смерти, который ходит по земле и намечает свои жертвы. Его сопровождают две страшные собаки, называемые его послами и уносящие обреченных на смерть людей.

К I тысячелетию до н.э. Ведийская цивилизация расширилась и превратилось в государственное образование с большими городами. Развивается торговля с другими странами такими товарами как слоновая кость, сандаловое дерево, животные и др.

Материальное благосостояние жрецов возрастают, а их власть усиливается. При выполнении ритуала жертвоприношения богам жрецам полагалось давать не менее 100 коров. Жрец-брахман, совершавший обряд посвящения в цари, получал золото, 1000 коров и кусок земли. Сословные границы ужесточаются, а положение касты шудр (крестьян, ремесленников, слуг и др.) ухудшается. Например, судья всегда решал дело в пользу брахмана, даже если его противник-небрахман был прав. За серьезные проступки брахманов, например, убийство слуги или изнасилование женщины низшей касты судьи в лучшем случае назначали лишь небольшие штрафы.

Цари устраивали философские диспуты, на которых состязаются мудрейшие жрецы-брахманы. В составлении философских трактатов — упанишад могли принимать участие и знать — кшатрии. Знатные женщины также интересовались философскими вопросами и часто посещали философские диспуты как слушательницы.

В религии на первый план выходят Вишну – бог хранитель мироздания и Шива – бог разрушитель. Большее значение приобретает царь всех существ — Праджапати, встречающийся только в поздних гимнах Ригведы. Становятся популярными также прекрасные нимфы Апсарасы. Трансформируется ведийское учение о переселении душ, согласно которому душа человека может воплотиться в представителя как высшей, так и низшей касты или даже в тело животного. Развивается учение о карме. Создается религиозная литература, например, правила (мантры) проведения ритуалов — Яджурведы.

Начиная с VI века до н. э., вместо Ведийской цивилизации на территории Индии появляется множество независимых но мелких государств. В III веке до н. э. большая часть этих государств была объединена в империю Маурьи со столицей в Паталипутре. Благодаря реформам и умелому стилю правления, в этой империи процветали внутренняя и внешняя торговля, сельское хозяйство и экономическая деятельность. Была введена единая национальная система налогообложения и создана единая валюта. Сеть региональных губернаторов и администраторов, а также государственная служба обеспечивали безопасность для торговцев, фермеров и торговцев.

Империя спонсировала общественные работы, строительство каналов и дорог. Была построена Великая магистральная дорога — одна из самых длинных торговых путей, соединяющую Индию с Центральной Азией. Международная торговля расширилась. Индийский экспорт включал шелк и другой текстиль, специи и экзотические продукты. Официальной религией империи стал буддизм.

Величайшим памятником этого периода, был дворец в Кумхраре, построенный из древесины. Этот дворец представлял собой совокупность зданий, самым важным из которых был огромный колонный зал. Позолоченные колонны высотой в 7 метров были установлены в правильные ряды, таким образом, разделив зал на несколько небольших квадратных отсеков. Здания стояли в обширном парке, усеянном рыбными прудами и обставленном большим разнообразием декоративных деревьев и кустарников.

В период императора Ашока (III век до н.э) для строительства и архитектуры использовался камень – из него строились колонны, троны, скульптуры и культовые сооружения. Наиболее распространенным примером архитектуры того времени является колонный дворец императора Ашоки, с огромными залами, украшенными драгоценными камнями, золотыми и серебряными изображениями растений и животных. Дворцовый комплекс был окружен садами с фонтанами и бассейнами.

В эпоху Ашока были созданы также каменные буддийские культовые сооружения – ступы. Наиболее известные их них расположены в Санчи, Бхархуте, Амаравати, Бодхгайе и Нагарджунаконде.

Один из самых больших архитектурных ассамблей, заложенный во II веке до н.э., является буддистский храм Аджанта, находящийся в Западной Индии, штат Махараштрос. Аджанта это своеобразный монастырь – университет. Храм вытесан в скалах, а внутри его имеются сюжеты живописи, взятые из жизни Будды и связанные с индийской мифологией.

Деятельность императора Ашоки была уникальной. Он запретил жертвоприношения и упразднил принудительные работы. Был составлен список охраняемых животных, запрещена охота ради удовольствия и бесцельное выжигание лесов. Развлечениям прежних правителей Ашока предпочитал паломничество, раздачу подарков и встречи с людьми. По всей империи Ашока инициировал строительство университетов. Наланда – самый известный университет того времени – стал центром образования в Магадхе. В империи строились каналы и дороги. Причем для блага путешественников с обеих сторон дорог высаживались деревья, вырывались колодцы, строились навесы и дома отдыха. Развивались сельское хозяйство, ремесла и торговля. Была распространена бесплатная медицинская помощь – и не только для людей. Ашока – первый правитель в мире, кто построил больницы для лечения животных. Самой большой своей заслугой Ашока считал деятельность, направленную на исправление нравов подданных. Этот император был адептом новой религии – буддизма и способствовал ее распространению.

Кроме уже рассмотренных достижений культуры, науки и технологии Древней Индии дополнительно следует упомянуть следующее. Древняя Индия является родиной индоевропейского языка санскрита, крайне важного для лингвистов. Кроме того, этот язык оказал глубокое влияние на другие индийские языки, такие как хинди, урду, бенгали, маратхи, кашмирский язык, пенджаби, непальский и др.

Известно также, что в Древней Индии была изобретена игра, ставшая прародительницей шахмат. Археологические находки свидетельствуют, что в Древней Индии люди умели изготавливать стекло. Слоны были впервые приручены также в Древней Индии.

Медицина Древней Индии — аюрведа в последнее время приобрела большую популярность. Концепция аюрведы состоит в восстановлении здоровья человека, и само название аюрведа можно перевести как наука о жизни. Аюрведа — комплексная наука, которая использует для лечения преимущественно растительные средства и природные минералы. Но кроме того, аюрведа предлагает также массажи различных видов, способы естественной очистки организма и другие методики.

Древняя Индия дала человечеству йогу, которое имеет разные направления для реализации конечной цели через совокупность специфических практик. Например, наиболее популярная хатха йога помогает человеку в достижении физического совершенства; раджа йога — ментальная практика, направленная на контроль ума; джняна йога — практика, направленная на постижение реального мира, и т.д.

Одно из важнейших достижений Древней Индии – изобретение цифр, которых арабы назвали индийскими, а европейцы – арабскими. Другим важным вкладом Индии в мировую цивилизацию было создание еще в Хараппскую эпоху позиционной десятичной системы счисления — той самой, которой мы пользуемся и в настоящее время. И, наконец, Древняя Индия дала миру такую мировую религию как буддизм.

После смерти императора Ашоки в 232 году до н.э. его сыновья раскололи государство, чтобы поделить его между собой. Ослабленная Индия вновь становится ареной вторжения различных сил. Первым из интервентов было Греко-бактрийское государство. В результате образовалось особое Индо-греческое царство, которое прекратило свое существование в конце II века до н. э. В I веке до н. э. кочевники-саки предприняли широкие завоевания, которые привели к образованию нескольких владений, крупнейшим из которых стало Индо-скифское царство. На этом период истории Древней Индии заканчивается.

Фото: drevniy-egipet.ru

Древняя Персия

В середине VI в. до н. э. на арену мировой истории вышли персы — одно из арийских ираноязычных племен, пришедших в Иран через Кавказ или Среднюю Азию. Само слово «Иран» является современной формой названия «Ариана», т.е. страна ариев. Название «персы» эти племена получили из-за названия юго-западной области Ирана – Фарс или Парс.

Долгое время персы находились под властью более сильных племен, в частности, племени мидян, образовавших на западе Ирана сильное государство Мидию. Но в 553 г. до н. э. против мидян восстал Кир (Куруш) II — царь подвластного племени персов из рода Ахеменидов. В 550 г. до н. э. Кир II объединил иранцев, завоевал Мидию и повел их на дальнейшие завоевания. Персы покорили Малую Азию и Вавилон. Приемники продолжили завоевания и к концу правления царя Дария I, умершего в 485 г. до н. э., персидская держава господствовала на огромной территории от Эгейского моря на западе до Индии на востоке и от пустынь Средней Азии на севере до порогов Нила на юге.

Персидское царство делилось на большие провинции, называвшиеся сатрапиями по титулу их правителей-сатрапов. Сатрапы были полновластными правителями в своих провинциях и подчинялись непосредственно царю. Они были обязаны собирать налоги, руководить хозяйством, осуществлять строительные проекты, следить за соблюдением законов и царских указов, вершить суд, выносить приговоры, решали территориальные и хозяйственные споры между городами и областями, регулировали политические отношения, поставлять войска, и т.п. Кроме того сатрапы контролировали деятельность руководителей областей и городов, входящих в провинцию.

Персидская система управления была уникальной – она уважала и соблюдала обычаи и права народов покоренных стран. Большинство юридических документов этих стран времен персидского владычества не отличались от тех, которые относились к периоду независимости. В Египте, например, персы оставили без изменения деление на номы, частую собственность знати, включая сохранение воинов их личной охраны, а также освобождение от налогов храмов и жрецов.

Персидские цари чеканили монеты из золота, которые имели хождение во всей древней Персии и за ее пределами. Кроме того, сатрапы имели право чеканить серебряные и медные монеты, которыми можно было пользоваться только на территории, тех провинций которыми они управляли.

Для управления обширным государством персидские цари нуждались в развитой системе письменности. Персы являлись наследниками культурного богатства Древнего Востока. Поэтому они заимствовали клинопись, которая впервые была создана в Месопотамии. Внешний вид употреблявшихся персами знаков напоминал клинописные знаки вавилонян. Однако принцип обозначения звуков языка стал совсем иным. От словесно-слогового письма, где каждое слово или каждый слог обозначались особым знаком, персы при Ахеменидах перешли к системе, близкой к алфавитной. Впервые письменное оформление этот язык получил при Кире Старшем.

Однако в разноязычной и разноплеменной стране трудно было ограничиться одним официальным языком. Официальными были также эламский и вавилонский языки, а в завоеванном Египте наряду с этими тремя еще и египетский язык. Кроме того, в период правления Ахеменидов ведущее значение как язык деловой переписки и международных отношений приобрел один из семитических языков — арамейский, который имел широкое распространение по всему Ближнему Востоку. По-арамейски писали уже не клинописью, а финикийским алфавитным письмом. Для письма пользовались кожей, папирусом или глиняными дощечками.

Древнейшие религиозные воззрения персов были простыми. Как и другие древневосточные народы, персы поклонялись водной стихии и огню. Особенным почитанием пользовался священный огонь, считавшийся сыном верховного бога. Ему приносили жертвы на простых алтарях обычно под открытым небом. Этот культ священного огня получил впоследствии особенное значение и широкое распространение в качестве центрального культа персидской религии и сохранился у персов-огнепоклонников до настоящего времени. Бог огня Атар считался благим богом, который побеждал трёхголового дракона Дахаку. К глубокой древности восходил также культ священных животных: быка, коровы, лошади и собаки. Большое место в культе занимали священные растения, из которых делался опьяняющий напиток «хаома».

Однако превращение Персии в огромное государство, которое объединяло множество различных народов, потребовало введения единой государственной религии и единого культа верховного бога. Со времени Дария I был введен культ единого бога, позволяющего объединить народы и государство в целом. Верховным богом провозглашается Ахурамавда (Возвышенная мудрость), который обычно изображался в виде небесного царя, находящегося в крылатом солнечном диске.

Персидская религия обосновывает божественное происхождение царской власти. Дарий в своих надписях называет его богом-творцом, который создал небо, землю и человека, который благоденствие создал человеку, который Дария царем сделал и который Дарию-царю царство вручил. Таким образом, верховный бог-творец и небесный царь Ахурамавда провозглашался покровителем царя земного. Поэтому царю всегда сопутствует неугасимое божественное сияние (хварно), которое роднит царя с божественным солнцем, сообщает ему жизнетворную, магическую силу и возможность всегда побеждать своих врагов.

Если верховный бог Ахурамазда считается благим богом света и добра, то противоположным ему началом мрака, смерти и зла считается Анхра-Майнью. С этим религиозным дуализмом тесно связана и соответствующая этика, требующая от человека почитать верховного бога и царя и быть честным, скромным и правдивым.

В более поздние времена основание этой религиозной системы и проведение этих религиозных верований в жизнь приписали пророку Заратуштре (Зороастру). Поэтому древнеперсидская религия с её характерным дуализмом и резко выраженным этическим характером получила название зороастризм. В своём учении Зороастр говорит о существовании двух ипостасях верховного бога Ахурамазда — Спента Майнью, олицетворяющего добро, и Анхра Майнью олицетворяющего зло. Все живые существа должны сделать свой выбор и следовать в своих деяниях добру или злу. В более поздних эпохах вера в двуединую сущность бога претерпела изменения, превратившись в полноценный дуализм, где верховный бог Ахурамазда стал синонимичен Спента Майнью в противостоянии с воплощением зла Ангра Маинью.

Древнеперсидская религия, испытала на себе влияние также других религий. Легенда о мироздании и мировой катастрофе напоминала вавилонский миф о сотворении мира и всемирном потопе. Бог огня вступает в бой с драконом Дахакой совершенно так же, как бог Мардук с чудовищем Тиамат, Персидского царя изображали в виде героя, поражающего фантастического зверя, подобно тому как изображали шумерского царя и героя Гильгамеша. Наконец, верховного бога Ахурамазда персы изображали в виде небесного царя, находящегося в крылатом солнечном диске, что живо напоминает аналогичное изображение верховного бога ассирийцев — Ашшура.

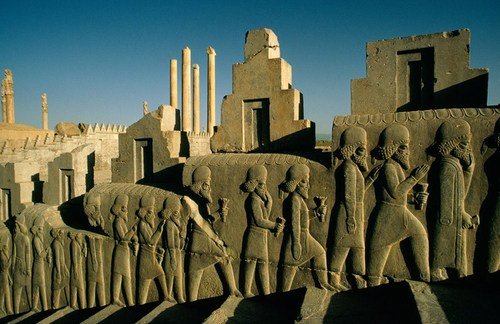

Одним из замечательных достижений древнеперсидской культуры являлось искусство. Оно известно преимущественно по памятникам Пасаргада, Персеполя, Суз, рельефам Бехистунской скалы и гробниц персидских царей в современном Накш-и Рустаме (недалеко от Персеполя), многочисленным памятникам торевтики и глиптики.

Прекрасными памятниками персидской архитектуры являются дворцовые комплексы в Пасаргадах, Персеполе и Сузах. Дворцы Пасаргады расположены на высоте 1900 м над уровнем моря на обширной равнине. Здания города — древнейшие памятники персидской материальной культуры — сооружены на высокой террасе. Они облицованы светлым песчаником, красиво гранулированным и напоминающим мрамор. Царские дворцы были расположены среди парков и садов. Пожалуй, самым замечательным памятником Пасаргад, поражающим своей благородной красотой, является сохранившаяся до сих пор гробница, в которой был погребен Кир II. Семь широких ступеней ведут в погребальную камеру шириной 2 м и длиной 3 м. К этой гробнице прямо или косвенно восходят многие аналогичные памятники, в том числе и галикарнасский мавзолей сатрапа Карий Мавсола, считавшийся в древности одним из семи чудес мира.

Парадный дворец Дария I состоял из большого переднего зала площадью 3600 кв. м. Этот зал был окружен портиками. Потолок зала и портиков поддерживали 72 тонкие изящные колонны из камня. Высота этих колонн более 20 м. Во дворец вели две лестницы, на которых до сих пор сохранились рельефы с изображениями придворных, личной гвардии царя, конницы и колесниц. На одной стороне лестницы тянется длинная процессия представителей 33 народов державы, несущих подарки и подать персидскому царю. Это настоящий этнографический музей с изображением всех характерных особенностей различных племен и народов, включая их одежду и черты лица. В Персеполе были расположены также и дворцы других персидских царей, помещения для прислуги и казармы для войска. Большое строительство велось и в Сузах. Известны также царские гробницы-ниши в Накш-и-Рустеме. Вход в каждую нишу был оформлен как портик с четырьмя колоннами, которые были обозначены рельефом на плоскости скалы.

Наряду с архитектурой наиболее ярким выражением ахеменидского искусства явилась монументальная скульптура в виде рельефов. Скульптура украшала дворцы в Пасаргадах, в Персеполе и Сузах, гробницы в Накш-и-Рустеме, и существовала как самостоятельные произведения — например рельефы на Бехистунской скале. Здания украшались не только каменными рельефами, но и цветными изразцами, а также росписью, золотыми орнаментальными деталями, резьбой по дереву и инкрустацией из слоновой кости.

Для древнеперсидского искусства характерна виртуозная отделка изолированного предмета. Чаще всего это металлические чаши и вазы, каменные кубки, изделия из слоновой кости, предметы ювелирного искусства, скульптуры из ляпис-лазури и т.д. Большой популярностью у персов пользовалось художественное ремесло, на памятниках которого изображались домашние и дикие животные. Среди таких произведений значительный интерес представляют цилиндрические печати с изображением царей, героев, реальных и фантастических существ, вырезанные из агата, халцедона, яшмы и других материалов.

Древние персы отличались использованием и творческим осмысливанием культуры других народов. В произведениях персидской скульптуры прослеживается влияние Месопотамии, например, изображение крылатых быков, типичных для Вавилона и Ассирии. Рельефы, покрывающие стены персидских дворцов, по своим сюжетам, стилю и технике также напоминают произведения вавилонских мастеров. Применение террас, лестниц и огромных статуй гениев-хранителей царского дворца в виде фантастических животных роднит архитектуру Персии с зодчеством народов древней Месопотамии. Широкое использование колонн было заимствовано персами у Египта. На бронзовом сосуде из Нехавенда сохранилось изображение, выдержанное в шумерском стиле.

В Персии занимались и хозяйственной деятельностью, особенно строительством дорог. Отличительной особенностью персидского государства была развитая сеть дорог. Самой известной была так называемая Царская дорога, шедшая из персидского города Сузы до Эфеса в Малой Азии. Хорошие дороги способствовали развитию торговли и почтовой связи с другими странами. Были построены и гидротехнические сооружения, например, подземная гидротехническая система — кяриз. Самый древний и крупнейший из кяризов находится в иранском городе Гонабад, он отмечен ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Спустя 2,700 лет после создания он до сих пор обеспечивает питьем и водой для сельского хозяйства почти 40 тысяч человек.

Персы являются пионерами в изготовлении писчего материала из сыромятной кожи животных. Этот материал под именем «дифтера» попал в город Пергам, где было налажено его производство из кожи овец и коз. Поэтому в дальнейшем он получил название «пергамон» или «пергамент».

Среди достижений ахеменидского времени можно упомянуть также древнеперсидский лунный календарь, который состоял из 12 месяцев по 29 или 30 дней, составлявших 354 дня. Таким образом, по древнеперсидскому календарю год был на 11 дней короче солнечного года. Каждые три года разница между лунным и солнечным календарем достигала 30-33 дней, и, чтобы устранить эту разницу, к году добавляли дополнительный (високосный) тринадцатый месяц. Названия месяцев были связаны с сельскохозяйственными работами (например, месяц чистки оросительных каналов, сбора чеснока, лютого мороза) или с религиозными праздниками (месяц поклонения огню и т.д.).

В Персии существовал также зороастрийский календарь, в котором названия месяцев и дней образованы от имен зороастрийских божеств. Год этого календаря состоял из 12 месяцев по 30 дней в каждом, к которым добавляли еще 5 дней (всего 365 дней). По-видимому, зороастрийский календарь возник в Восточном Иране еще в ахеменидский период. В это время он употреблялся только в религиозных целях, однако позднее (во всяком случае, при Сасанидах) был признан в качестве официального государственного календаря.

В 331-330 гг. до н. э. прославленный полководец Александр Македонский уничтожил Персидскую империю. В отместку за некогда разоренные персами Афины греко-македонские солдаты жестоко разграбили и сожгли Персеполь – столицу Персии. После смерти Александра и распада его империи, другое иранское племя – парфяне, во II в. до н. э изгнали греков из Персии, но сами стали продолжателями греческой культуры. На монетах и надписях их царей по-прежнему использовался греческий язык, а в храмах продолжали поклоняться изваяниям греческих богов. Это казалось многим персам-иранцам кощунством, поскольку иранский жрец и пророк – Заратуштра запретил поклонение идолам и заповедал почитать неугасимое пламя в качестве символа божества. Религиозное унижение было основной причиной, приведший к восстанию и свержению парфянской династии и возникновению второй персидской империи – государства Сасанидов. Но это уже произошло в нашу эпоху.

Иллюстрация: Великие полководцы. Александр Македонский

topwar.ru