Фото: slide-share.ru

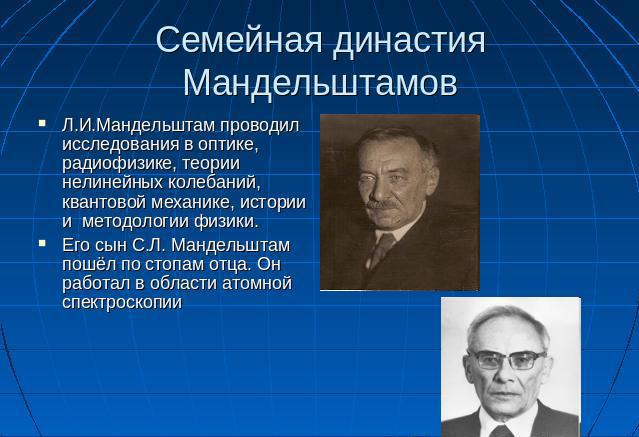

Леонид Исаакович Мандельштам

Леонид Исаакович Мандельштам (1879— 1944) — русский и советский физик, один из основателей отечественной научной школы по радиофизике; академик АН СССР (1929).Ленинская премия (1931). Премия им. Д. И. Менделеева (1936).Сталинская премия первой степени (1942).

Леонид Исаакович Мандельштам родился в семье врача, коллежского асессора, известного в Одессе акушера Исаака Григорьевича Мандельштама и пианистки Мины Львовны (Фроим-Лейбовны) Каган .

Детство и юность прошли в Одессе. До 12 лет учился дома, в 1891 г. поступил в гимназию, которую окончил в 1897 г. c серебряной медалью, и поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) в Одессе. Еще в старших классах гимназии у Леонида Исааковича проявляется большой интерес к точным наукам, а именно – к физике и математике.

В 1898 г. в университете возникли студенческие волнения, в которых Л. И. Мандельштам принимал столь активное участие, что был арестован как один из «зачинщиков» и был исключён из университета. В том же году он уехал за границу и поступил в Страсбургский университет, где принимал участие в работах по радиотехнике известного физика К. Ф. Брауна.

В 1902 г. Л. И. Мандельштам защитил докторскую диссертацию.

В 1907 г. стал приват-доцентом Страсбургского университета.

1902-1913 гг. – асcистент К. Ф. Брауна.

В 1913 г. получил звание профессора, и ему было поручено чтение курса прикладной физики в Страсбургском университете.

В 1914 г., незадолго до начала Первой мировой войны, Л. Н. Мандельштам вернулся в Одессу и был приглашён в качестве приват-доцента в Новороссийский университет (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) .

С 1915 по 1917 гг. состоял научным консультантом радиотелеграфного отделения фирмы «Сименс и Гальске» в Петрограде.

В 1917 г. – профессор физики Тифлисского (Тбилисского) политехнического института.

В 1918-1922 гг. – принимает непосредственное участие в организации Одесского политехнического института.

В 1918 г. Л. И. Мандельштам был избран профессором физики вновь созданного Одесского политехнического института.

В 1922 г. переезжает Москву.

В 1925 г. после краткого пребывания в Ленинграде (Центральная радиолаборатория, работа консультантом в Государственной физико-технической лаборатории при Ленинградском физико-техническом институте) Л. И. Мандельштам возвращается в Москву. Здесь прошли все последующие годы ученого, принесшие главные его научные достижения.

С 1925 г. он заведует кафедрой теоретической физики Московского университета и возглавляет теоретический кабинет в НИИ физики при МГУ.

В 1925 г. — профессор теоретической физики Московского университета..

В 1930 г. – номинант на Нобелевскую премию. Выдвигался за открытие комбинационного рассеяния света.

В 1934 г., после перевода Академии наук в Москву, Л. И. Мандельштам – научный руководитель двух лабораторий – оптической и колебаний – организованного в Москве Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР. Очень быстро он становится одним из ведущих физиков Москвы.

Основные работы Л. И. Мандельштама в области оптики, радиофизики, теории нелинейных колебаний, квантовой теории, истории и методологии физики. В работе «Об оптически однородных и мутных средах»(1907) он доказал ошибочность теорий М. Планка и Дж. Рэлея, показав, что рассеяние света происходит только в оптически неоднородных средах и обусловлено, не движением молекул, а тепловыми флуктуациями плотности, описанными Марианом Смолуховским.

В 1911 г. Л. И. Мандельштам выполнил важное исследование, посвященное теории микроскопического изображения.

В период с 1914 по 1925 гг. Л. И. Мандельштам занимался по преимуществу вопросами технической физики и перенесением в оптику представления о свойствах модулированных колебаний.

В 1918 г. получил формулы, позволяющие определить величину ожидаемого изменения длины волны рассеиваемого света.

В 1926 г. предсказал (независимо от Л. Бриллюэна), что при рассеянии света упругой средой должно наблюдаться расщепление линии рассеянного света (эффект Бриллюэна — Мандельштама), идея была сформулирована в 1918-1921 гг.). Открыл (совместно с Г. С. Ландсбергом) селективное (комбинационное) рассеяние света. Разработал (совместно с М. А. Леонтовичем) теорию рассеяния света в твердых телах; строгую математическую теорию оптических изображений.

В 1928 г., совместно с Г. С. Ландсбергом, независимо от индийских физиков Ч. Рамана и К. С. Кришнана открыл фундаментальное явление — комбинационное рассеяние света в кристаллах. Предсказал эффект и построил теорию так называемого рэлеевского рассеяния. Создал (совместно с М. А. Леонтовичем) теорию прохождения частицы через потенциальный барьер и предсказал использование матриц рассеяния. В ходе экспериментов Л. И. Мандельштам обнаружилл и описал совершенно новый оптический эффект – комбинационное рассеяния цвета.

Дал (совместно с И. Е. Таммом) общую трактовку соотношения неопределенностей в терминах «энергия-время». Л. И. Мандельштам, совместно с Н. Д. Папалекси, выполнил основополагающие исследования по нелинейным колебаниям, чем положил начало новому направлению в теории колебаний — теории нелинейных колебаний, разработал метод параметрического возбуждения электрических колебаний, предложил радиоинтерференционный метод.

Создаёт труды по рассеянию света. Большое внимание уделяет педагогической деятельности. Л. И. Мандельштам исследовал нелинейные колебания в радиотехнике, акустике, автоматике, аэродинамике; способствовал открытию новых видов резонансов. Разработал новые способы радиотелеграфной и радиотелефонной модуляции, радиоинтерференционные методы исследования распространения радиоволн и измерения расстояния. Создал новую область радиотехники — радиогеодезию.

В 1942 г., совместно с Н. Д. Папалекси, предложил использовать радиолокационные методы в астрономии. На основе этой идеи Н. Д. Папалекси выполнил расчеты по радиолкации Луны (была осуществлена в 1945 году в США).

Создал школу физиков (А. А. Андронов, А. А. Витт, Г. С. Горелик, Г. С. Ландсберг, М. А. Леонтович, С. М. Рытов, И. Е. Тамм, С. Э. Хайкин, С. П. Шубин и др.).

Научные открытия ученого охватывали многие области науки и техники: оптику, радиофизику, квантовую механику, теорию нелинейных колебаний. Одними из выдающихся его достижений являются результаты исследований электрических колебаний. Л. И. Мандельштам доказал, что выгоднее слабая нежели сильная связь между элементами колебательной цепи, хотя до него бытовало совершенно противоположное мнение. Его принцип «слабой связи» вошел в общепринятое употребление.

Исследования Леонида Исааковича Мандельштама в области радиофизики и теории колебаний открыли в дальнейшем большие возможности развития радиотехники, радио-геодезии, акустики и аэродинамики. Им была создана теория мультивибраторов и открыт новый тип резонанса (n-тип) – колебание в цепях, собственная частота резонанса которых ровно в n раз ниже частоты электрического сигнала.

Научные заслуги Мандельштама были высоко оценены научной общественностью: в 1928 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1929 г. – действительным членом Академии наук.

Л. И. Мандельштам был также выдающимся организатором, лектором и педагогом. В Одессе он привлек к работе в Политехническом институте Н. Д. Папалекси, И. Е. Тамма, М. А. Аганина и других, в тяжелых условиях разрухи читал общеобразовательные лекции, а для небольшой группы студентов, ставших его первыми русскими учениками (И. Е. Тамм, К. Б. Романюк, Е. Я. Щеголев), прочитал курс теории колебаний. Большое значение для развития этой теории имели лекции и семинары Мандельштама в МГУ. Влияние этих лекций, как и других, посвященных теории электромагнитного поля, оптики, теории относительности, квантовой механике, выходили далеко за пределы физического факультета МГУ, собирали со всей Москвы многочисленную аудиторию; здесь наряду со студентами можно было встретить профессоров, наряду с физиками – инженеров и математиков. Лекции распространялись в рукописном виде и оказали существенное влияние как на преподавание, так и на научные исследования в области теории нелинейных колебаний. Среди учеников Мандельштама – Г. С. Горелик, С. М. Рытов, С. П. Стрелков, С. Э. Хайкин, М. А. Леонтович и др.

Фото: fb.ru

Исследования и открытия Мандельштам

Умер 27 ноября 1944 г. от болезни сердца. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото: fb.ru

Надгробие на могиле Мендельштамов

В его честь назван один из кратеров на обратной стороне Луны, постановлением Правительства учреждены стипендии его имени для студентов и аспирантов Московского университета и Физического института имени П. Н. Лебедева.

Иллюстрация: odessa-memory.info

Л.И. Мандельштам.

Автор: научный редактор журнала профессор С.К.Якубович