Псевдовечный электростатический двигатель.

Pseudo electrostatic motor.

Евгений Степанов

Evgeny Stepanov

Независимый исследователь, г. Санкт-Петербург (Россия)

Independent researcher, St. Petersburg (Russia)

E-mail: stepanovei@yandex.ru tel. (921)346 03 63

Аннотация.

В статье дано принципиальное теоретическое обоснование возможности создания бестопливного экологически чистого источника энергии.

Ключевые слова.

Ртуть, поверхностное состояние электронов, кулоновские силы, теллурид ртути.

Annotation.

The article gives a fundamental theoretical justification for the possibility of creating an environmentally friendly fuel-free energy source.

Keyword.

Mercury, the surface state of electrons, Coulomb forces, mercury telluride.

Сколько уже сломано копий по теме «вечный двигатель»! Еще в 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. А патентное ведомство США не выдаёт патенты на perpetuum mobile уже более ста лет. Тем не менее, зачем-то в Международной патентной классификации на всякий случай сохраняются разделы для гидродинамических (раздел F03B 17/04) и электродинамических (раздел H02K 53/00) вечных двигателей. Наверное, для тех, о которых повествование пойдет ниже.

Все-таки ведь существуют работающие конструкции псевдовечного двигателя (дарового двигателя) — механизма, способного работать неопределённо долго (до износа своих составных частей) без вмешательства человека, но, в отличие от вечного двигателя, не нарушающего общефизических законов и законов термодинамики. При этом энергию он черпает из окружающей среды. Зачем-то, однако делаются попытки выдать их за настоящие «вечные двигатели», и таким образом доказать возможность их создания. Но, тем не менее, они есть, вполне работающие конструкции псевдовечных двигателей — устройств, способных извлекать энергию вроде бы из ниоткуда, но на самом деле просто использовать природную низко потенциальную энергию. Например, энергию изменения атмосферного давления (барометр, у которого стрелка что-нибудь там крутит) или изменяющейся гравитации (морские приливы), или разности каких-либо концентраций соли в воде, или ещё что-нибудь малозаметное и не считающееся пригодным к использованию. Было создано довольно много таких барических, термических и химических двигателей. Нужно отметить, что такие и им подобные двигатели, основан¬ные, в частности, на использовании колебаний температуры и давления окружаю¬щей среды, весьма выгодны эконо¬мически вследствие своей простоты и практически неогра¬ниченного ресурса. Существуют и практически используемые конструкцию. Например, полезно упомянуть ветрогенераторы. И, наконец, все ГЭС являются условно «вечными» на несколько десятков тысяч лет, до серьёзных климатических и геологических изменений. Два последних примера очень соответствует духу времени – они не только не нуждаются в топливе, но и экологически чистые! Действительно, «сырье» для них извлекается из равновесной окружающей среды и отдается в нее после использования в том же виде и в том же количестве. Такой «круговорот энергии» — сначала «концентрация», потом «рассеяние» и снова «концентрация» — как нельзя лучше, казалось бы, разрубает весь узел современных энергетических проблем. Но… Это самое «но» связано с тем, что по разным причинам — либо из-за малых концентраций потоков используемой энергии (например, солнечной энергии, ветра, суточного колебания температуры и т. п.), либо вследствие невыгодного географического расположения (например, отдаленность заливов с высокими морскими приливами от мест потребления энергии или удобных мест на реках) затраты на сооружение таких электростанций или передачу электроэнергии оказываются слишком высокими. Каждый киловатт установленной мощности обходится намного дороже, чем на электростанциях с органическим или ядерным топливом. Получается, что энергия, которую нужно затратить на получение нужных материалов, изготовление, транспортировку и монтаж оборудования станции и линий электропередачи, больше, чем та энергия, которую она даст в течение всего срока службы. Очевидно, что строить такие станции на настоящий момент экономически невыгодно. Правда, для многих рассредоточенных на большой площади и не очень крупных потребителей доставка энергии настолько дорога, что экологически чистые источники энергии, расположенные поблизости, в некоторых случаях оказываются более предпочтительными. Да и в ближайшей перспективе их стоимость, возможно, может резко уменьшиться. Но пока все попытки использовать такие вышеприведенные природные ресурсы имеют весьма ограниченное применение именно по экономическим причинам.

Между тем имеется еще один природный ресурс, который до настоящего времени научно-техническая мысль обошла стороной. Это — электростатическое поле Земли. На него никто не обращает внимание. Да и зачем, ведь по закону Кулона «Два точечных заряда взаимодействуют друг с другом прямо пропорционально их величине и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними». «…Обратно пропорционально квадрату расстояния…» — эта фраза вроде бы сразу фактически обнуляет кулоновскую силу для практического применения. При реальном применении надо рассматривать вполне конкретные размеры. Да и как-то трудно представить себе земной шар в качестве точечного заряда. Давайте рассмотрим практическую ситуацию: пластина с распределенным отрицательным зарядом над отрицательно заряженной поверхностью земли.

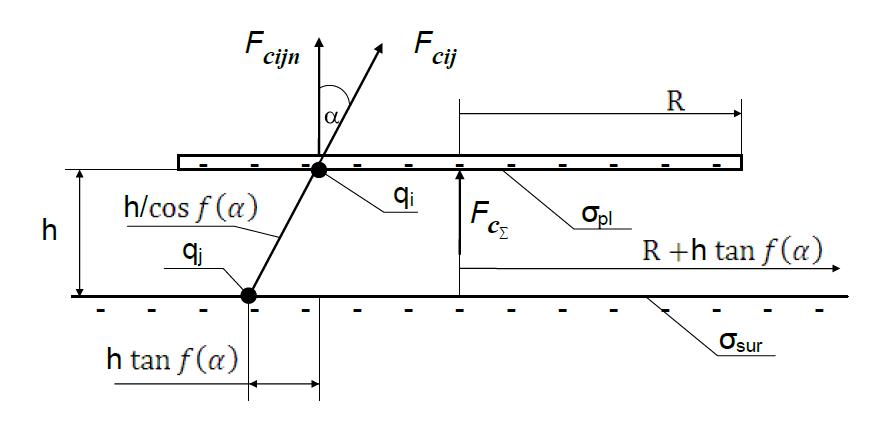

С учетом соотношения размеров, далее представим систему, как пластину площадью Spl с отрицательным поверхностным распределенным зарядом qspl и радиусом R, расположенную на высоте h над бесконечной плоскостью (например, поверхностью Земли) с отрицательным поверхностным распределенным зарядом qssur (см. рис. 1).

Построим, с учетом сопоставления геометрических размеров, схематическую теоретическую модель, и рассмотрим схему сил взаимодействия.

Будем считать, что плоский заряд над поверхностью образован совокупностью точечных зарядов qi, а сама плоскость – совокупностью точечных зарядов qj. Такой подход вполне правомерен, если считать их совокупностью отдельных электронов. В результате суперпозиционного взаимодействия всех точечных кулоновских сил, результирующая подъемная сила во всем диапазоне угла от 0 до 90о определяется по формуле:

Не будем рассматривать частный случай, когда геометрические размеры пластины сопоставимы с высотой ее расположения. Рассмотрим только вариант h много больше R. В этом случае итоговая формула примет вид:

где: σpl и σsur , ( ) – соответствующие поверхностные плотности зарядов.

То есть, величина кулоновской силы не зависит от высоты расположения пластины!

Подробно вывод формулы приведен в [2]. Из формулы определения кулоновской силы при взаимодействии рассматриваемых объектов исчез параметр «…обратно пропорционально квадрату расстояния между ними».

Рассмотрим полученную формулу для условий Земли. Известно, что средняя поверхностная плотность электрического заряда Земли dQ/dS= -1,15 10-13Кл/см2. Рассчитаем кулоновскую подъемную силу пластины с конечным распределенным зарядом в 1 Кл/м2 и площадью 1 м2.

Дано:

σsur = 1,15х 10-13 Кл/см2= 1,15х10-9 Кл/м2

σpl х Spl = 1 Кл

Таким образом, за счет поверхностного заряда Земли, при поверхностной плотности конечного заряда в 1 Кл/м2 на площади 1 м2 создается подъемная сила, равная 1, 1 кГ/Кл. Осталось каким-то образом получить пластину с поверхностным распределенным отрицательным зарядом.

Из установленного факта, что кусочки твердой ртути при соприкосновении друг с другом слипаются почти так же легко, как и жидкие ее капли и образуют единое целое, следует, что на твердой «замороженной» ртути в естественных условиях имеется поверхностный распределенный отрицательный заряд, так называемые «поверхностные состояния электронов» академика И. Е. Тамма. Поверхностный заряд 1 м2 ртути (исходя из того, что 40 атомарных электронов каждого атома ртути находятся в естественном «поверхностном состоянии») составит 75,72 Кл. В этом случае между поверхностью твердой ртути и отрицательно заряженной поверхностью Земли будет действовать кулоновские силы. Расчетная величина подъемной силы 1 м2 твердой ртути составит 83,3 кГ. Тогда, собрав конструкцию, приведенную на рис. 2, получаем псевдовечный электростатический двигатель.

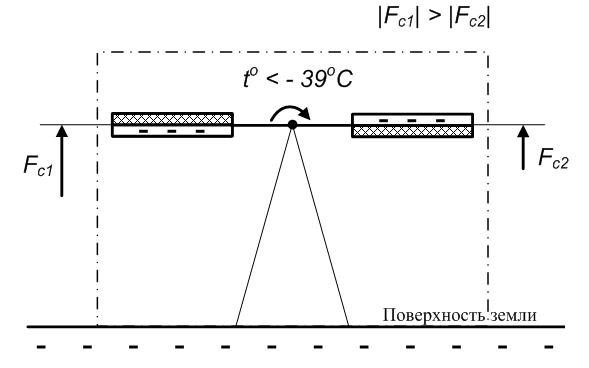

Рис. 2. Псевдовечный электростатический двигатель.

Две пластины из твердой ртути, закрытые с одной стороны диэлектриком, расположены параллельно поверхности земли и установлены оппозиционно с возможностью вращения. В зоне работы конструкции поддерживается температура ниже минус 39оС. За счет неравенства кулоновских сил воздействия Fc1 и Fc2 конструкция начинает вращаться, и может приводить во вращение генератор и вырабатывать электроэнергию в любой точке на поверхности Земли. Следует учитывать фактическую неравномерность поверхностного заряда Земли от геологических и географических особенностей конкретной местности. Часть выработанной электроэнергии будет отбираться на поддержание температурного режима работы установки. Расчетная величина кулоновской подъемной силы, действующей на пластину из твердой ртути, позволяет утверждать, что такая конструкция будет вырабатывать избыточную «даровую» электроэнергию и является «псевдовечным электростатическим двигателем».

Наукой также установлен факт, что таммовские «поверхностные состояния электронов» существуют у теллурида ртути. Так как при эвтектической пропорции химических элементов Te*Hg плавится при температуре выше 411оС, то, при его использовании вместо чистой ртути, отпадает необходимость поддерживать в зоне работы такого «псевдовечного электростатического двигателя» температуру ниже минус 39оС. В этом случае его конструктивные особенности значительно упрощаются. Но ожидаемая величина вырабатываемой электроэнергии составит ~15% по сравнению с первоначально рассмотренным вариантом.

Предложенная конструкция «псевдовечного электростатического двигателя» позволяет практически создавать экологически чистые «даровые» источники энергии, а также решить мировую проблему энергообеспечения без использования нефти, газа, угля, радиоактивных материалов и т. п.

Библиография.

1. American Scientific Journal № 4 (4) / 2016; «THE KEY TO THE FLYING SAUCER OR «ELECTRONIC SAIL» EFFECT», стр. 88, https://www.researchgate.net/…American_Scientific…/American-Scientific-Journal-No-4

2. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID 23010800,Израиль, 2018, вып. 42, «Асимметричный конденсатор, закон Кулона и ртутные движители», стр. 151, ISBN 978-1-387-87124-7, http://www.lulu.com/content/23010800, http://dna.izdatelstwo.com/.

3. «Наука и жизнь Израиля», 05.12.2018, «Ртутный движитель виманы», https://nizinew.com

4. Россия. Федеральный институт промышленной собственности. Открытые реестры. Реестр заявок на выдачу патента Российской Федерации на изобретение. Заявка 2016117049, «Движитель Степанова».

5. Россия. Федеральный институт промышленной собственности. Открытые реестры. Реестр заявок на выдачу патента Российской Федерации на изобретение. Заявка 2016145903, «Движитель».

Иллюстрация: samlib.ru

«Электрическое колесо» .

Электростатический мотор Франклина